說起鄧小平,大家都知道,他是中國改革開放的總設計師,名字響徹歷史。可他的外孫女鄧卓玥,你聽說過嗎?估計很多人會搖搖頭。她是鄧小平的小女兒鄧榕的孩子,生在1979年或者1980年左右(具體日期不太公開),如今四十多歲了。比起她那赫赫有名的爺爺,她的生活低調得像個普通人,連網上關於她的信息都少得可憐。不過,這並不意味着她沒幹啥大事——恰恰相反,她這些年一直在做慈善,默默幫了不少人。

鄧卓玥的媽媽鄧榕,是鄧小平五個孩子裏最小的一個,家裏人叫她“毛毛”。她爸爸是賀平,當過解放軍少將,還在中國保利集團幹過大事。這樣的家庭背景,擱誰身上都算顯赫了吧?可鄧卓玥偏偏沒走那種高調的路。她沒進政界,也沒去炒什麼名氣,而是選擇了一條跟公益相關的路,尤其是幫殘疾人、貧困兒童這些羣體。這讓我挺佩服的,畢竟不是誰都能頂着這麼大的家族光環,還願意幹這種喫力不討好的活兒。

她從2003年開始搞慈善,弄了個叫“集善嘉年華”的組織,二十多年下來,幫了無數人。建特殊學校、印盲文詞典、給聾病小孩裝人工耳蝸……這些事兒聽起來就覺得踏實。她不愛出風頭,也不常上新聞,所以很多人壓根不知道有這麼個人。可正是這種低調,才讓人覺得她做的事兒更有分量。

家族背景:鄧家的根與魂

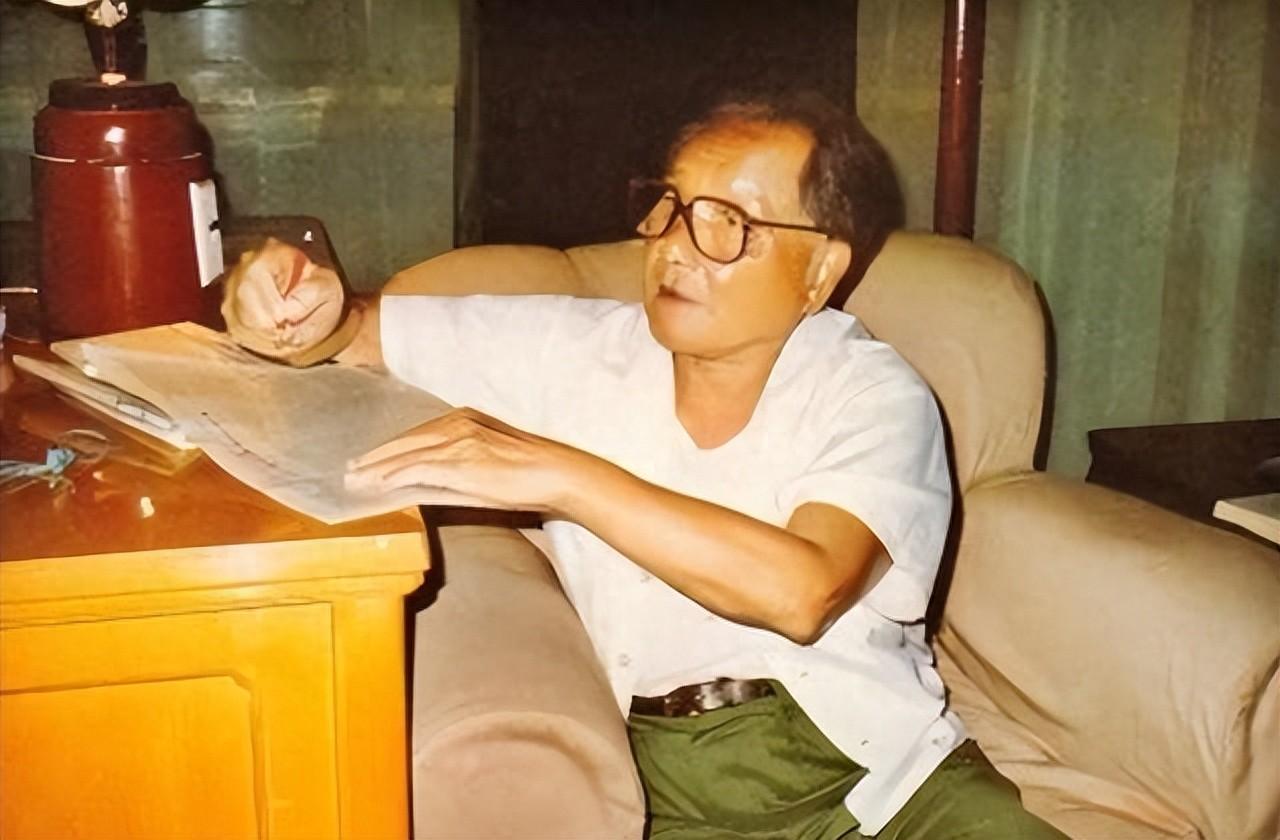

要聊鄧卓玥,得先說說她的家族。鄧小平這名字,不用我多介紹了吧?1904年出生,四川人,年輕時跑法國勤工儉學,後來回國幹革命,扛過槍、打過仗,最終成了新中國的大人物。他最出名的,就是上世紀70年代末搞改革開放,把中國從封閉帶到了世界舞臺。家裏人回憶,他是個特別務實的人,話不多,但句句有分量。他跟第三任妻子卓琳生了五個孩子:鄧林、鄧樸方、鄧楠、鄧榕,還有個早逝的小兒子鄧質方。

鄧榕是老幺,1950年生的,重慶人。她小時候家裏條件一般,跟着爸媽東奔西跑,後來上了北京醫學院,學醫出身。不過她沒一直當醫生,改革開放後,她跑去美國大使館當過祕書,還做過中國國際友好聯絡會的副會長。她寫過好幾本書,最出名的就是《我的父親鄧小平》,講了鄧小平晚年的生活。她老公賀平,也是軍人出身,後來在保利集團當過名譽董事長。這兩口子文化水平高,又見過世面,養出來的鄧卓玥自然不簡單。

再說鄧小平對家人的影響。他雖然是大領導,但家裏一點不擺架子。鄧榕在書裏寫過,鄧小平特別喜歡跟孫子孫女玩兒,經常拿糖果哄他們。有時候開會累了,回家就跟孩子們聊聊天,挺接地氣。他常跟兒女說,做人要踏實,別光想着自己,要爲國家、爲老百姓做點事兒。這話聽着簡單,但對鄧家後代影響挺深。

鄧卓玥的大伯鄧樸方也很特別。他是鄧小平的大兒子,年輕時受過重傷,下半身癱瘓了。後來他沒自暴自棄,反而投身殘疾人事業,1988年弄了中國殘疾人聯合會,當了好多年主席。他還拿過聯合國的人權獎,算是中國殘疾人事業的領頭人。鄧卓玥後來做慈善,特別關注殘疾人,估計跟她大伯有不小的關係。聽說她剛開始弄“集善嘉年華”時,還特意找鄧樸方請教過,他也很支持她。

鄧家這幾代人,不管是干政治還是做公益,都有個共同點:不張揚,但幹實事。鄧卓玥長在這樣的環境裏,耳濡目染,估計從小就知道“責任”這倆字的分量。她沒去追名逐利,而是選了慈善這條路,跟家族的價值觀挺吻合的。

留學美國:打開眼界的七年

鄧卓玥小時候在北京長大,具體上過啥學校沒太多資料,但以她家的條件,教育肯定不差。到了16歲,也就是1995年或者1996年,她去了美國讀書。這在當時可不算小事兒,畢竟那會兒出國留學的中國人還不多。她先是讀高中,後來進了韋爾斯利學院(Wellesley College),這是美國一所很有名的女子學院,培養過不少厲害人物,比如希拉里·克林頓。

韋爾斯利在波士頓附近,離哈佛、麻省理工都不遠,學術氛圍特別濃。鄧卓玥在那兒主修心理學,學了四年,2003年拿了學士學位。心理學這門課挺有意思的,研究人的行爲、情緒,怎麼跟別人相處,對她後來做慈善估計有不小幫助。她在美國待了七年,從16歲到23歲,這段時間對她來說是個大轉折。

在美國讀書不容易,尤其是對一個剛出國的中國女孩兒。語言得過關,文化也得適應。她得自己洗衣服、做飯,學着跟外國同學打交道。韋爾斯利的課程也不輕鬆,心理學要讀不少書,還要寫論文、做實驗。不過鄧卓玥挺能喫苦,聽說她成績不錯,還參加過一些社團活動,可能還做過志願者。她在那兒看到美國人怎麼做公益,比如紅十字會、社區服務這些,對她後來回國搞慈善應該有些啓發。

留學這七年,不光讓她學了知識,還拓寬了眼界。她看到國外怎麼用基金會、慈善晚宴籌錢,怎麼把公益做得專業化。這些經驗她後來都帶回了中國,成了“集善嘉年華”的基礎。心理學背景也讓她更懂得怎麼幫人,尤其是那些有心理或者身體障礙的人。她回國後沒閒着,直接把這些東西用在了實處。

慈善之路:“集善嘉年華”的20多年

2003年,鄧卓玥從美國回來,沒多久就跟一個叫洪奕婷的華僑,還有中國慈善總會一塊兒,弄了個慈善組織,叫“集善嘉年華”。這名字聽着挺喜慶,其實幹的事兒特別實在。他們的目標是籌錢幫殘疾人、貧困兒童,尤其是那些被忽視的羣體。每年12月3日是“國際殘疾人日”,他們就趁這時候辦慈善晚宴,請些有錢人、企業家來捐款,然後把錢用在各種項目上。

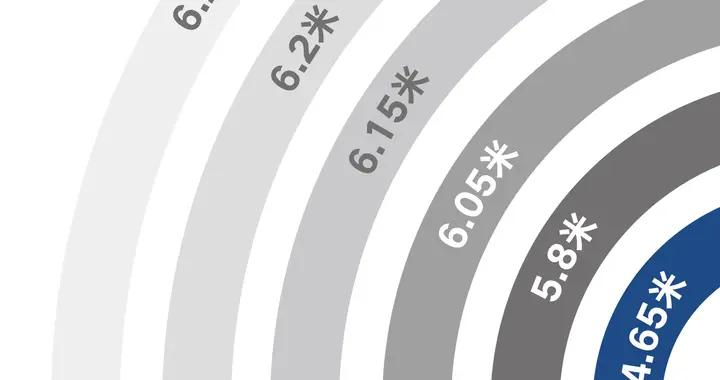

剛開始那幾年不容易。2004年,第一屆晚宴總算辦成了,籌了5000多萬,拿去建了幾所特殊教育學校。這些學校專門給殘疾小孩上課,有老師教他們讀書識字,還有康復訓練,讓他們能更好地融入社會。鄧卓玥不光出主意,還親自跑前跑後,盯着項目落地。她特別注重細節,聽說有一次爲了省錢,連活動佈置都自己上手幹。

2006年,他們又幹了件大事,出了中國第一部盲文現代漢語詞典。這玩意兒對盲童來說太重要了,以前他們想查個詞都難,現在有了盲文詞典,學習方便多了。這項目花了不少心思,得找專家編詞條,還得跟盲校合作,確保用得上。鄧卓玥跑了好多地方協調,最後總算搞定。

2008年是忙碌的一年。那年北京辦殘奧會,“集善嘉年華”出了不少力,贊助了訓練設備,還幫着宣傳。他們想讓更多人關注殘疾人運動員,覺得這些選手不光是比賽,更是在展示生命的力量。同年5月,汶川地震把四川震得稀爛,死了好幾萬人。鄧卓玥他們馬上組織捐款,籌了幾百萬,專門給災區的殘疾人和小孩送去物資。她跑去現場看情況,跟志願者一塊兒幹活,特別實誠。

後面幾年,項目越來越多。給聾病小孩裝人工耳蝸是他們的一大亮點。這東西不便宜,一個得好幾萬,但裝上以後,小孩能聽見聲音,跟人交流就方便了。她們還關注自閉症,2010年跟北大精神衛生研究所合作,弄了個康復項目,幫自閉症小孩學社交技能。還有一次,主題是“關愛農民工子女”,籌錢給流動兒童買保險,還建了“集善愛心小屋”,讓這些孩子有地方學習。

“集善嘉年華”幹了20多年,到2025年還在跑。他們不光做項目,還特別注意透明。每年都發報告,說清楚錢從哪兒來,花哪兒去了。這在國內慈善圈挺少見的,畢竟有些組織老被質疑賬目不清。鄧卓玥管得嚴,要求每一分錢都有交代,慢慢就贏得了信任。聽說他們總共籌了好幾億,幫了好幾千人,項目遍佈全國。

她自己也挺拼。有人說她在籌備活動時,能省就省,自己幹活兒感動了不少人。她不愛穿名牌,常穿簡單衣服跑項目,連團隊的人都說“我們都是志願者”。這態度讓人覺得,她不是在擺樣子,真心想做事。

她的影響:改變生活,也改變觀念

鄧卓玥幹了這麼多年慈善,到底有啥影響?直接點說,她幫了不少人過上更好的日子。比如那些特殊學校的孩子,過去可能連書都讀不上,現在能學知識,甚至考大學。裝了人工耳蝸的小孩,能聽見爸媽叫他們名字,那一刻估計挺感人。汶川地震後,那些失去家園的人得了資助,多少能喘口氣。這些事兒聽着簡單,但對當事人來說,可能是人生的轉折。

更大的影響,是她讓更多人開始關心殘疾人、貧困羣體這些問題。她辦的慈善晚宴規模不小,請來過不少名人、企業家,弄得挺有聲勢。這不光是籌錢,還把“公益”這概念推到了大家眼前。中國過去對殘疾人關注不夠,很多人覺得他們是負擔,可“集善嘉年華”用行動告訴大家,這些人也有潛力,也值得幫。

她還帶了個好頭。國內慈善這塊兒起步晚,過去老靠政府,後來才慢慢有民間組織冒出來。鄧卓玥把國外的經驗帶回來,比如用晚宴籌款、公開賬目這些做法,讓中國的慈善事業更專業了。她不靠家族名氣喫飯,反而用自己的努力證明,公益不是喊口號,是真幹出來的。

當然,她也面臨過挑戰。剛開始做的時候,估計不少人懷疑她:“鄧小平的外孫女,來玩票的吧?”得用結果說話,才能堵住嘴。後來慈善圈也有過風波,有人質疑資金去向,她得花更多心思證明自己清白。組織活動也不容易,得拉贊助、找場地、協調人手,她都得扛着。不過她堅持下來了,這份韌勁挺難得。

鄧卓玥不光忙慈善,生活上也有自己的小家庭。她老公叫馮波,是個投資家,家裏也不簡單,他爸馮之浚當過中國民主同盟中央副主席。馮波也在美國留過學,後來回國搞了個風投公司。他跟鄧卓玥挺合拍,聽說也支持她的慈善事業。倆人有個兒子,叫馮然,具體多大沒公開,但估計十多歲了。她平時忙工作,回家還能當媽,挺不容易的。

現在她四十多歲了,還在慈善一線跑。她不追求名利,也沒啥緋聞,生活簡單得像個普通人。未來她會咋樣?估計還是會接着幹慈善吧。中國的社會問題還不少,像教育不公平、殘疾人權益這些,她這種人能多做點,社會就能好點。

鄧卓玥這人,說實話,真挺特別。她生在鄧家這麼顯赫的家族,卻沒躺在功勞簿上喫老本。她爺爺鄧小平用改革開放改變了國家,她大伯鄧樸方幫殘疾人站了起來,她媽鄧榕用文字記錄歷史,她自己呢?用慈善幫了無數普通人。這一家子,不管幹啥,都帶着股爲國爲民的勁兒。