1948年,解放戰爭打得如火如荼,劉鄧大軍從大別山撤出來時,模樣讓人看着有點心酸,衣服破得像叫花子,裝備也寒酸得不行。可就是這支部隊,硬生生拖住了國民黨幾十萬大軍,爲全局扭轉局勢立了大功。陳毅作爲華東野戰軍司令員,深知他們的付出,幾次三番叮囑部隊,見到劉鄧大軍絕不能笑話,更不能瞧不起,還得儘量幫忙。這話不光是紀律要求,更透着解放軍內部的戰友情和戰略眼光。

陳毅1901年8月26日生在四川樂至縣,家裏算得上書香門第,從小念私塾,學四書五經,腦子靈光,記性也好。1916年,他考進成都甲種工業學校,接觸到新式教育,開始關心國家大事。1919年,五四運動的熱潮席捲全國,他也坐不住了,跑去法國勤工儉學。在巴黎,他一邊打工一邊讀書,認識了周恩來、蔡和森這些革命先鋒,思想上來了個大轉彎,徹底接受了馬克思主義。1921年,他因爲抗議北洋政府的賣國行爲被法國當局遣返,可這反而讓他更堅定了搞革命的決心。

回國後,1922年,陳毅加入中國社會主義青年團,1923年正式成爲共產主義者,從此一頭扎進革命事業。1924年,他在中法大學文學院讀書,同時幹着北京學生總會黨團書記的活兒,組織學生運動,搞得風生水起。1926年,他被派到四川做地下工作,宣傳共產主義理念。1927年國共合作破裂,他參加了南昌起義,當了第十一軍二十五師七十三團的政治指導員,正式走上武裝鬥爭的路。起義失敗後,他轉戰湘南,參與湘南起義,爲紅軍早期發展攢了不少經驗。

土地革命時期,陳毅在紅四軍當政治部主任,跟毛澤東、朱德一起在井岡山建根據地。他靠靈活的游擊戰術和紮實的羣衆工作,把根據地搞得穩穩當當。1934年中央紅軍長征,他留在南方打游擊,當了江西軍區總指揮,帶着部隊跟敵人周旋了三年,硬是沒讓根據地徹底垮掉,展現了過硬的軍事能力和頑強的意志。

抗日戰爭一打響,陳毅被派到新四軍,擔任第一支隊司令員,負責在江南開闢抗日根據地。他帶着部隊深入敵後,發動羣衆,建起了蘇南的抗日武裝。1941年皖南事變後,新四軍損失慘重,他臨危受命當了代軍長,重組部隊,帶着新四軍在蘇北、蘇中一帶打游擊,狠狠打擊日軍,華中根據地也越擴越大。他的戰略眼光和組織能力,讓新四軍成了抗戰中一支響噹噹的力量。

解放戰爭期間,陳毅當了華東野戰軍司令員兼政治委員,帶着部隊在華東戰場跟國民黨軍死磕。1947年的孟良崮戰役,他和粟裕配合默契,全殲了國民黨精銳整編七十四師,極大振奮了士氣。1948年,他在豫皖蘇地區指揮作戰,配合劉鄧大軍牽制敵軍,爲全局勝利鋪路。他的指揮風格大膽果斷,又特別注重政治工作,總能把部隊的士氣鼓得足足的。

新中國成立後,陳毅先當了上海市長,面對戰後的爛攤子,他雷厲風行,穩定經濟,打擊敵特,整頓市場,把上海治理得井井有條,贏得了老百姓的口碑。1958年,他當上外交部長,靠着睿智和坦誠的外交手腕,爲新中國在國際上爭取了不少朋友,像是緬甸、尼泊爾的邊界談判,他都處理得漂漂亮亮。他還是個詩人,寫的詩豪氣沖天,流傳很廣。另外,他特別喜歡下圍棋,還拿過日本棋院頒的榮譽七段稱號,算得上多才多藝。1972年1月6日,陳毅因腸癌在北京去世,享年71歲,全國人民都爲他難過,他的革命精神和貢獻至今讓人敬仰。

陳毅爲何告誡華野尊重劉鄧大軍

1947年6月,解放戰爭進入第二個年頭,黨中央決定把戰爭從解放區推向國民黨統治區,徹底打亂敵人的部署。大別山地處中原腹地,戰略位置太關鍵了,東邊能威脅南京、上海,西邊能壓迫武漢,北邊能逼近鄭州、洛陽,南邊還能截斷長江。誰控制了大別山,誰就捏住了國民黨軍的命脈。劉鄧大軍,也就是晉冀魯豫野戰軍,接到了這個重擔,帶着12萬人,從魯西南出發,準備千里躍進大別山。

這次行動可不是鬧着玩的。劉鄧大軍得先強渡黃河,突破隴海鐵路,然後穿過黃泛區、沙河、淮河這些天險,還要躲過國民黨23個旅的圍追堵截。8月7日,劉伯承、鄧小平帶着四個縱隊開始南下,8月27日終於全部渡過淮河,抵達大別山。這一路,部隊輕裝上陣,把笨重的武器埋了或者毀了,硬是靠着“走到大別山就是勝利”的信念,殺出一條血路。到了大別山,他們沒喘口氣就得接着打,面對國民黨33個旅的圍剿,還要籌措糧食、建立根據地,日子苦得沒法說。

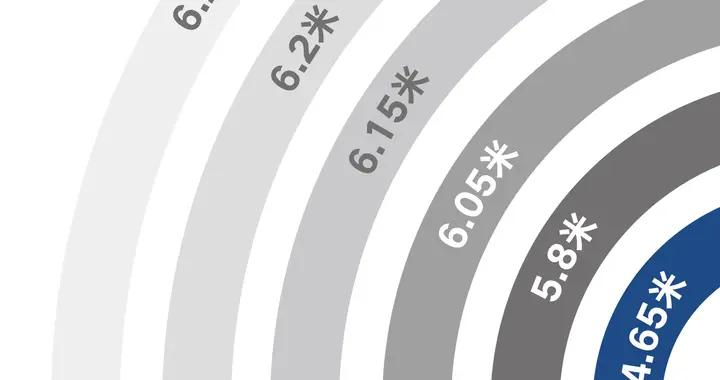

大別山的環境也夠嗆,山高林密,地形複雜,部隊多是北方人,不適應南方的水土和山地作戰。加上沒後方補給,缺衣少糧,戰士們只能靠野菜、樹皮填肚子。冬天來了,風雪交加,很多戰士連棉衣都沒有,凍得直哆嗦。1947年底到1948年初,部隊損失慘重,從12萬銳減到7萬,武器也丟了一半以上,一個連的步槍最多40支,炮更是少得可憐。儘管如此,劉鄧大軍還是咬牙堅持,殲敵12萬餘人,建立了大別山根據地,爲全局爭取了寶貴時間。

1948年2月,中央軍委見大別山局勢太嚴峻,敵軍兵力數倍於我,決定讓劉鄧大軍主力撤出,北渡淮河到豫皖蘇解放區休整,同時留兩個旅和地方武裝繼續在大別山打游擊。這時候的劉鄧大軍,模樣真是狼狽極了。戰士們的衣服破得沒法看,棉衣裂開露出棉絮,草灰染的布料被雨一衝,花花綠綠,像叫花子似的。很多人餓得面黃肌瘦,頭髮鬍子亂糟糟,拄着木棍走路,部隊看着疲憊不堪。六縱政委杜義德看在眼裏,急在心上,怕兄弟部隊瞧不起,特意下令把木棍全扔了,還開會動員,說穿得破是光榮,拖住敵人是大功,戰士們聽了這纔有了點精氣神。

華東野戰軍這時候正在豫皖蘇一帶作戰,雙方碰面的機會不少。陳毅很清楚劉鄧大軍在大別山的付出,他們用巨大的犧牲牽制了國民黨一半以上的兵力,讓華野能放開手腳打大仗。他擔心部隊年輕氣盛,看到劉鄧大軍的寒酸樣會說風涼話,傷了戰友情,壞了團結。所以,他幾次開會叮囑,見到劉鄧大軍不許笑話,不許瞧不起,他們是大功臣,立了大功,華野得尊重他們,能幫一把就幫一把。這話不光是紀律要求,更是陳毅對全局的深刻理解,解放軍的勝利靠的就是各部隊擰成一股繩。

果不其然,華野和劉鄧大軍很快就碰上了。六縱十六旅四十六團在個村莊休整,華野七縱正好路過。華野的戰士穿着統一的黃軍裝,裝備齊整,精神頭十足,對比之下,四十六團的戰士衣服破爛,槍支五花八門,看着確實寒酸。華野一開始有點疑惑,問他們是哪支隊伍,得知是劉鄧大軍後,態度馬上變了,送熱水,拿乾糧,還湊了300多雙布鞋給四十六團。七縱的戰士還說,物資不多,只能給這些,幫老大哥頂頂寒。四十六團的團長唐明春感動得不行,緊緊握着對方的手。

十七旅四十九團也遇上了華野,氣氛一樣熱乎。華野的戰士主動說老大哥受苦了,四十九團的戰士謙虛說你們打了大勝仗更辛苦。華野戰士擺手,說你們拖住幾十萬敵軍,功勞最大。雙方互相敬重,聊得熱火朝天,寒冷的冬天都暖和了不少。

當然,一開始也不是沒點小摩擦。華野有些戰士看到劉鄧大軍衣着雜亂,誤以爲是地方武裝,問他們是哪來的游擊隊。這話讓劉鄧大軍的戰士火冒三丈,回懟說我們是劉鄧大軍,哪是什麼游擊隊。兩邊差點吵起來,幸好沒真動手。事後,華野趕緊整頓,教育部隊要認清劉鄧大軍的功勞,絕不能再犯這種錯。後來,華野不僅沒再鬧誤會,還主動送衣服、糧食,盡力支援劉鄧大軍。

陳毅的告誡起了大作用,華野的尊重和援助,讓劉鄧大軍士氣大振,也讓解放軍內部的凝聚力更強了。這不光是戰友情的事,更是戰略上的需要。1948年的解放戰爭,靠的就是各部隊互相配合,缺了誰都不行。劉鄧大軍在大別山的苦戰,爲華野創造了機會,而華野的支援,又幫劉鄧大軍度過了難關。這種團結,成了解放軍打贏的關鍵。

劉鄧大軍撤出大別山後,沒歇多久就投入了新的戰鬥。1948年2月到5月,華野在濮陽搞新式整軍,解決思想問題,練軍事技術,爲大仗做準備。劉鄧大軍也在豫皖蘇休整,補充兵員,重組爲中原野戰軍,準備迎接更大的挑戰。1948年11月,淮海戰役打響,這是解放戰爭的轉折點。華野和中原野戰軍聯手,殲滅國民黨軍55萬餘人,徹底打垮了敵人在長江以北的主力。戰役中,中原野戰軍攻佔宿縣,切斷徐州和蚌埠的聯繫,完成了對敵人的戰略包圍,爲華野的勝利創造了條件。

1949年4月,解放軍發起渡江戰役,突破國民黨長江防線,攻佔南京,國民黨政權在大陸徹底崩盤。同年10月1日,中華人民共和國成立,共產黨成爲新中國的執政黨。陳毅被任命爲上海市長,面對戰後的爛攤子,他幹得有聲有色,整頓金融,恢復生產,打擊敵特,把上海治理得像模像樣。1958年,他當上外交部長,靠着靈活的外交手腕,爲新中國爭取了不少國際空間,像是和緬甸、尼泊爾的邊界談判,他都處理得妥妥當當。1972年1月6日,陳毅因病在北京去世,享年71歲,全國人民都爲他難過,他的革命精神成了後人學習的榜樣。

杜義德在戰後繼續在軍隊幹,先後當了川南軍區司令員、志願軍第三兵團政治委員,1955年被授予中將軍銜。後來他還當過蘭州軍區司令員,爲新中國的國防建設出了不少力。2009年9月5日,杜義德在武漢去世,享年97歲,他的一生,見證了中國從戰亂到繁榮的鉅變。

劉鄧大軍的指戰員們在新中國建設中也各有建樹。有的留在軍隊,保家衛國;有的轉到地方,搞工業、農業、教育,爲國家發展出力。他們用鮮血和汗水換來的和平,成了新中國繁榮的基石。陳毅的告誡,不光避免了部隊間的隔閡,還讓解放軍的團結精神更上一層樓。這種精神,成了解放戰爭勝利的法寶,也給後人留下了寶貴的歷史財富。