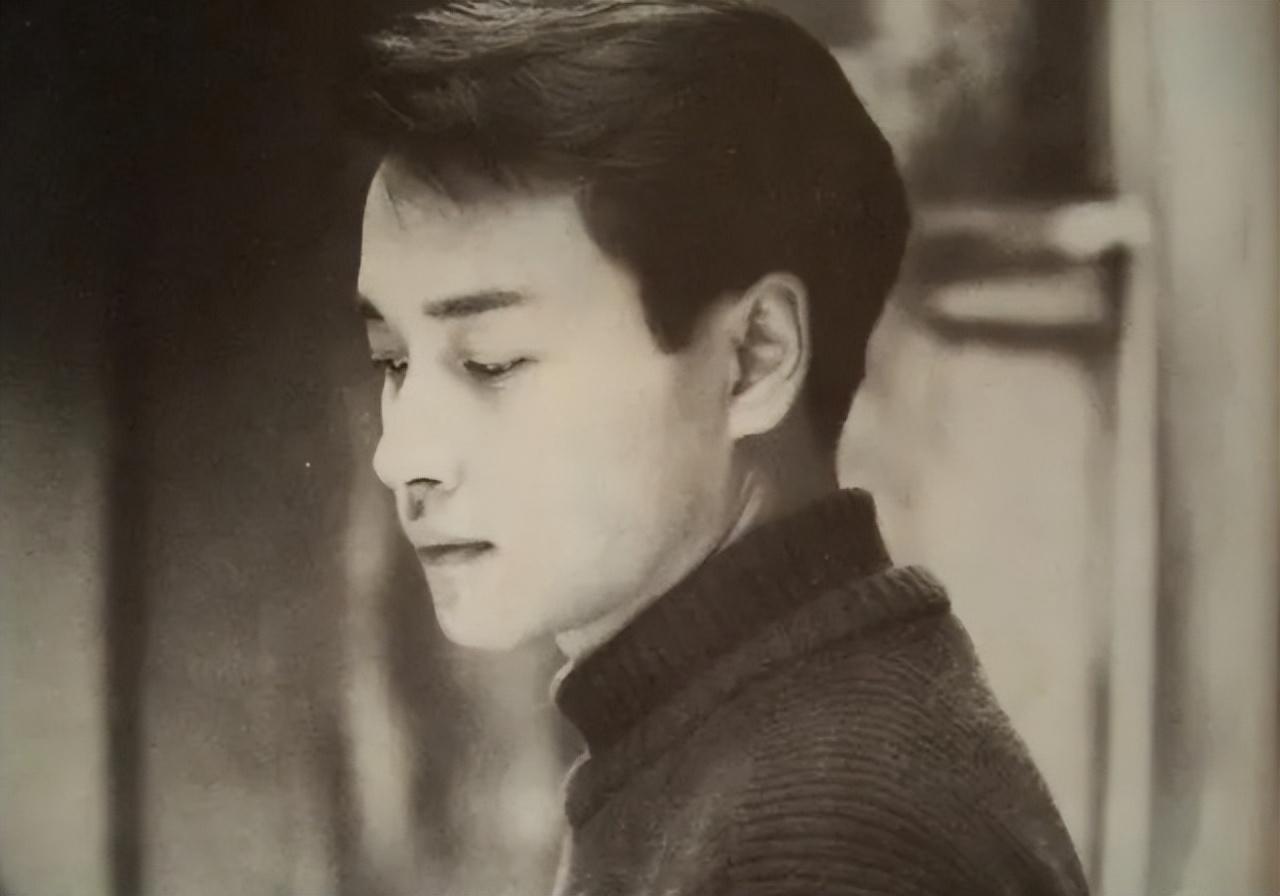

張國榮這個名字,提起他,很多人腦海裏蹦出來的可能是《霸王別姬》裏那深入人心的程蝶衣,或者是《Monica》那首洗腦的旋律。他是香港娛樂圈的傳奇,歌壇影壇雙棲的巨星,影響了幾代人。可惜,他在2003年4月1日選擇了離開,46歲的年紀,正值人生巔峯,卻戛然而止。

從小到大的孤獨:家庭溫暖的缺失

張國榮1956年9月12日生在香港,家裏排行老十,小名叫“十仔”。他爸張活海是個有名的洋服裁縫,客戶裏不乏馬龍·白蘭度這種好萊塢大腕,家境挺不錯。可有錢不代表幸福,張活海和老婆潘玉瑤關係不好,吵架是家常便飯,最後還離了婚。小時候的張國榮基本是靠奶奶帶大,父母要麼不在,要麼就在那爭來爭去。他自己說過,小時候不快樂,家裏那種壓抑的氣氛讓他喘不過氣。父母的缺席,給他心裏留下了很深的孤獨感,這種感覺從小就跟着他,像個甩不掉的影子。

13歲那年,他被送去英國讀書,在諾福克的埃克爾斯霍爾學校寄宿。到了那兒,語言不通,文化也不一樣,孤單感更重了。學校的飯喫不慣,他就靠家裏寄來的方便麪過日子。有回方便麪還被偷了,這事兒對他打擊不小。週末他去親戚的餐館打工,偶爾唱唱歌,算是給自己找點樂子。那時候他就給自己取了個英文名叫Leslie,挺中性的名字,可能也反映了他對自我身份的一些模糊感受。英國那幾年,他雖然學習挺努力,英語也不錯,但內心的孤單始終沒散。

1977年,他考上了利茲大學,想學紡織管理,接手家裏服裝生意。可沒多久,他爸因爲酗酒中風,癱了,他只能輟學回香港。回到家,他沒選擇繼承裁縫鋪,而是進了娛樂圈。1977年,他在亞洲電視的歌唱比賽拿了個亞軍,唱的是《American Pie》,從那開始正式出道。這一路走來,童年的孤獨感沒消退,反而成了他性格里敏感脆弱的一部分。

感情路上的波折:渴望愛卻總是受傷

張國榮的感情經歷,說起來挺讓人唏噓的。他是個特別渴望愛的人,但偏偏在這條路上摔了不少跟頭。1977年剛進亞洲電視,他認識了毛舜筠。她那時候才17歲,活潑開朗,張國榮一下就被吸引了。兩人合作主持節目,還一起演了電視劇《愛情故事:十九》。他很快就動了心,還向她求過婚,可惜毛舜筠覺得太突然,彼此瞭解不夠就拒絕了。後來節目停了,倆人聯繫也少了,分手是遲早的事。多年後他上毛舜筠的節目,還開玩笑說要是當年她答應了,他的人生可能就不一樣了。玩笑歸玩笑,那份遺憾誰都聽得出來。

1979年,他在舞廳認識了15歲的模特倪詩蓓,外號雪梨。兩人差了9歲,但感情升溫很快。剛開始他特別用心,爲了她改了不少習慣,甚至陪她去舞廳玩。可時間一長,性格差異就出來了。她喜歡熱鬧,他更想要安靜的相處。倆人爭執越來越多,1981年就分了。分手後,倪詩蓓17歲跟演員徐少強在一起,還生了孩子,成了單親媽媽。張國榮這邊,又一次感情無疾而終。

1983年,他拍《幻影》時認識了另一個叫倪詩蓓的模特。這段戀情挺高調,媒體都叫他們“金童玉女”。可兩年後,對方去了臺灣發展,異地戀沒撐住,又散了。這些失敗的感情,讓他心裏對愛既渴望又害怕。他自己寫過,對自己、對別人、對世界都有不滿,這種情緒堆積起來,慢慢成了他心裏的負擔。

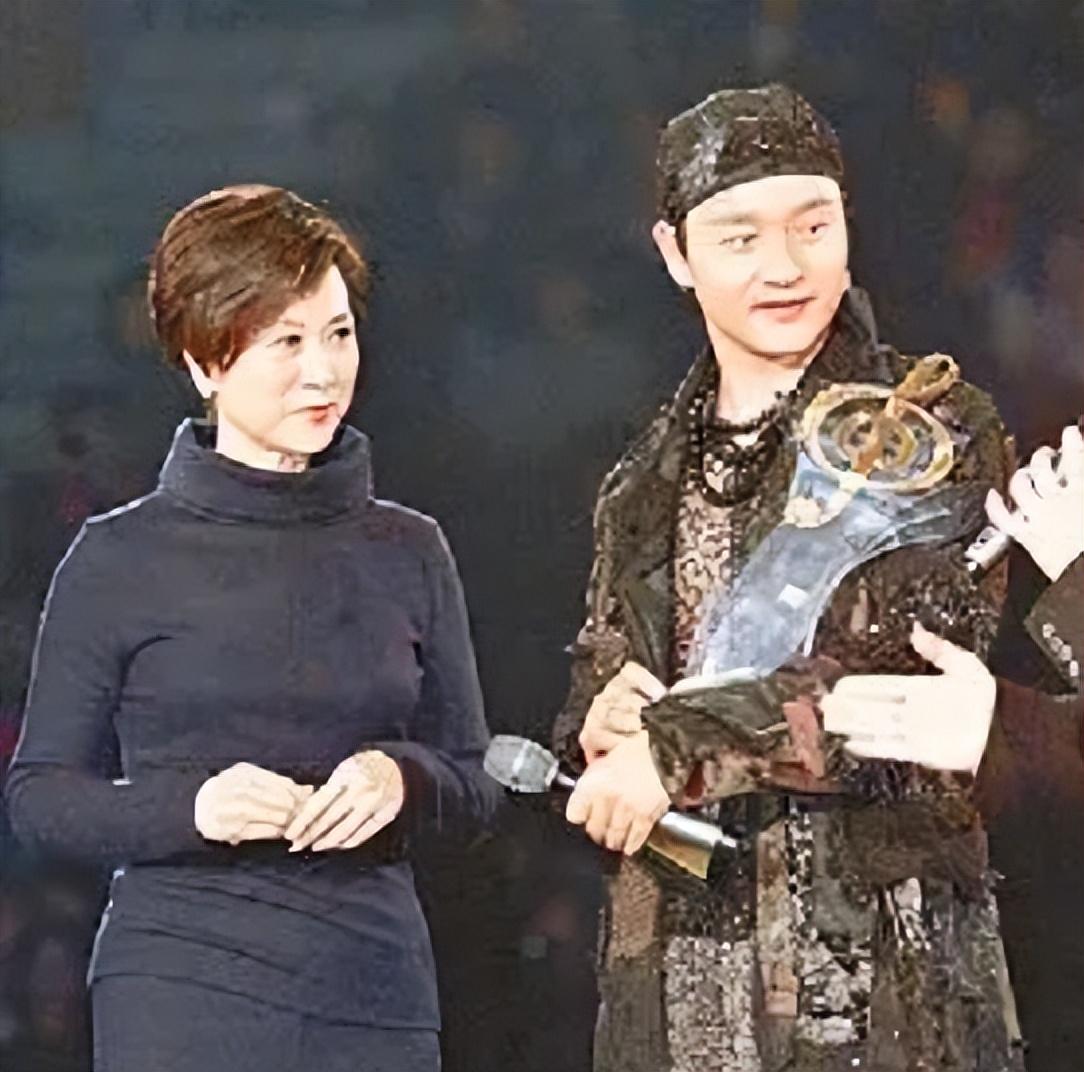

然後就是唐鶴德了。1982年,他們在餐廳重逢,小時候就認識,這次再見特別投緣。1983年張國榮事業低谷時,唐鶴德拿出積蓄支持他,還辭了銀行的工作幫他打理生活。1997年,他在演唱會上公開說唐鶴德是他生命中最重要的人,那時候社會還挺保守,這舉動挺大膽的。唐鶴德確實給了他很多溫暖,但童年和早年的傷痕不是那麼容易抹平的。敏感的性格加上對完美的追求,讓他扛不住壓力時更容易崩潰。

事業巔峯背後的陰影

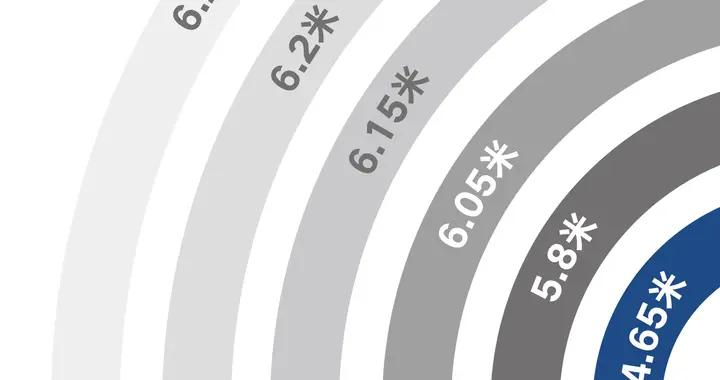

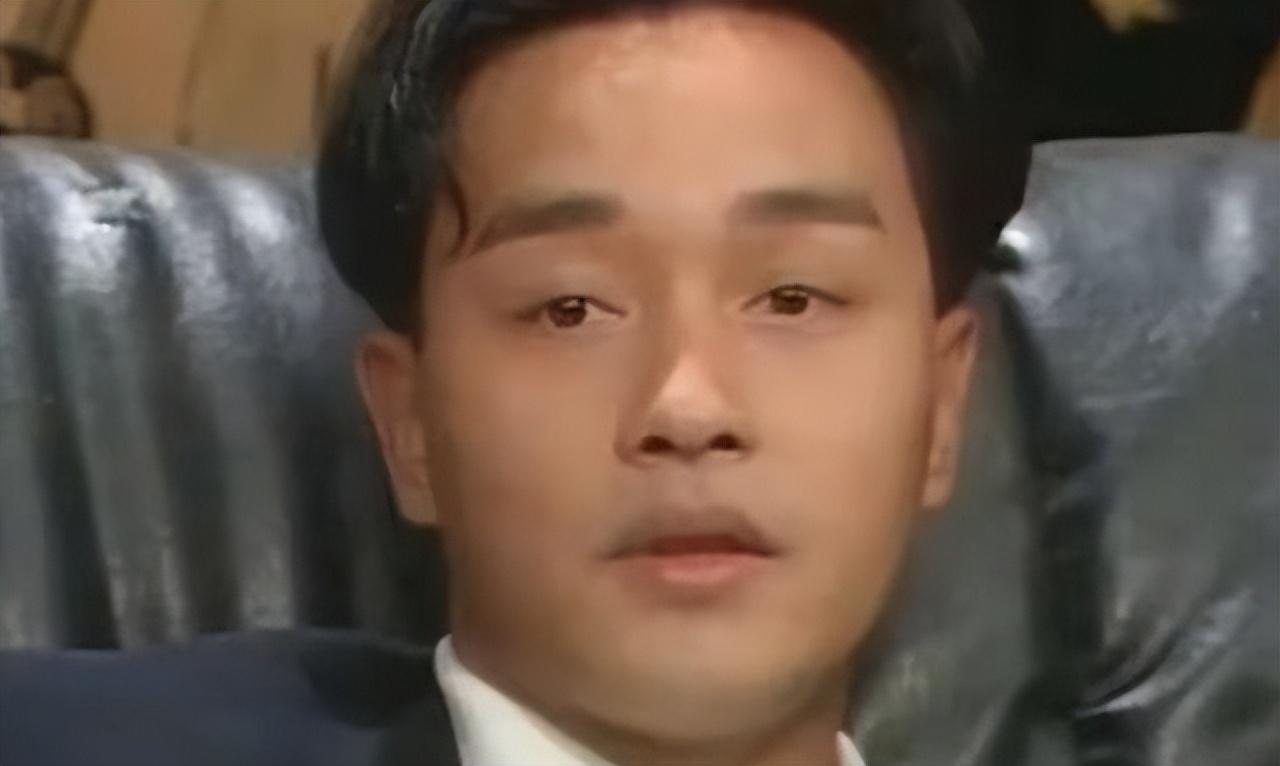

張國榮的事業,那真是沒得說。1983年《風繼續吹》讓他在歌壇站穩腳跟,1984年《Monica》一炮而紅,專輯賣了20多萬張,成了香港樂壇的頂流。1987年的《Summer Romance》賣了35萬張,拿了七白金認證。1995年復出後的《寵愛》,銷量直接破200萬。2000年的“熱情”演唱會,造型前衛,話題不斷,他的歌迷到現在還念念不忘。

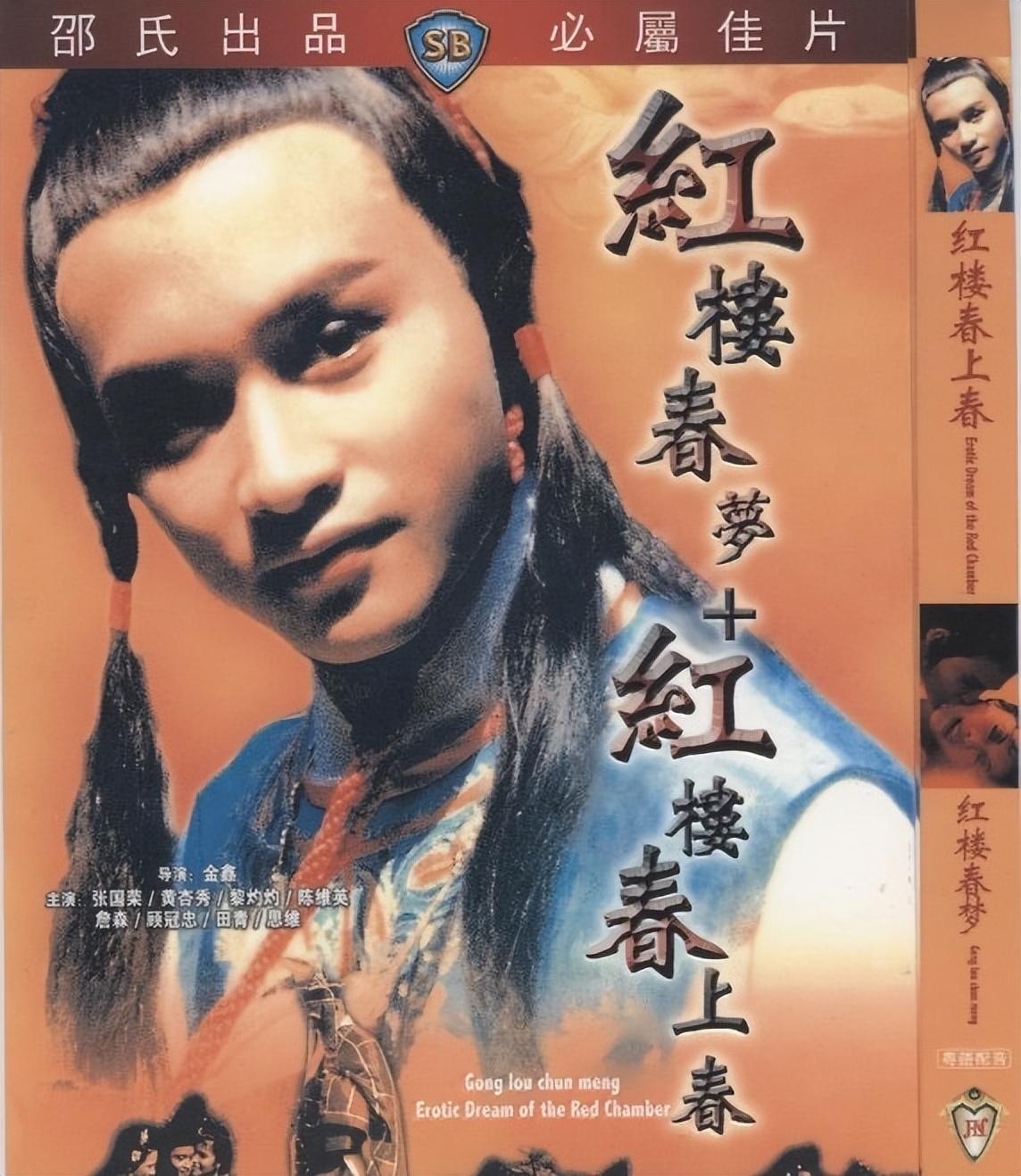

演戲方面,他1986年拍《英雄本色》,跟周潤發搭檔,名聲大噪。1987年的《倩女幽魂》,寧採臣那角色成了經典。1990年《阿飛正傳》拿了金像獎最佳男主角,1993年《霸王別姬》更是把他推到巔峯,片子拿了戛納金棕櫚,他也提名了最佳男主角。1997年《春光乍泄》,又一次證明了他的演技。這些成就,放到今天也是妥妥的頂流。

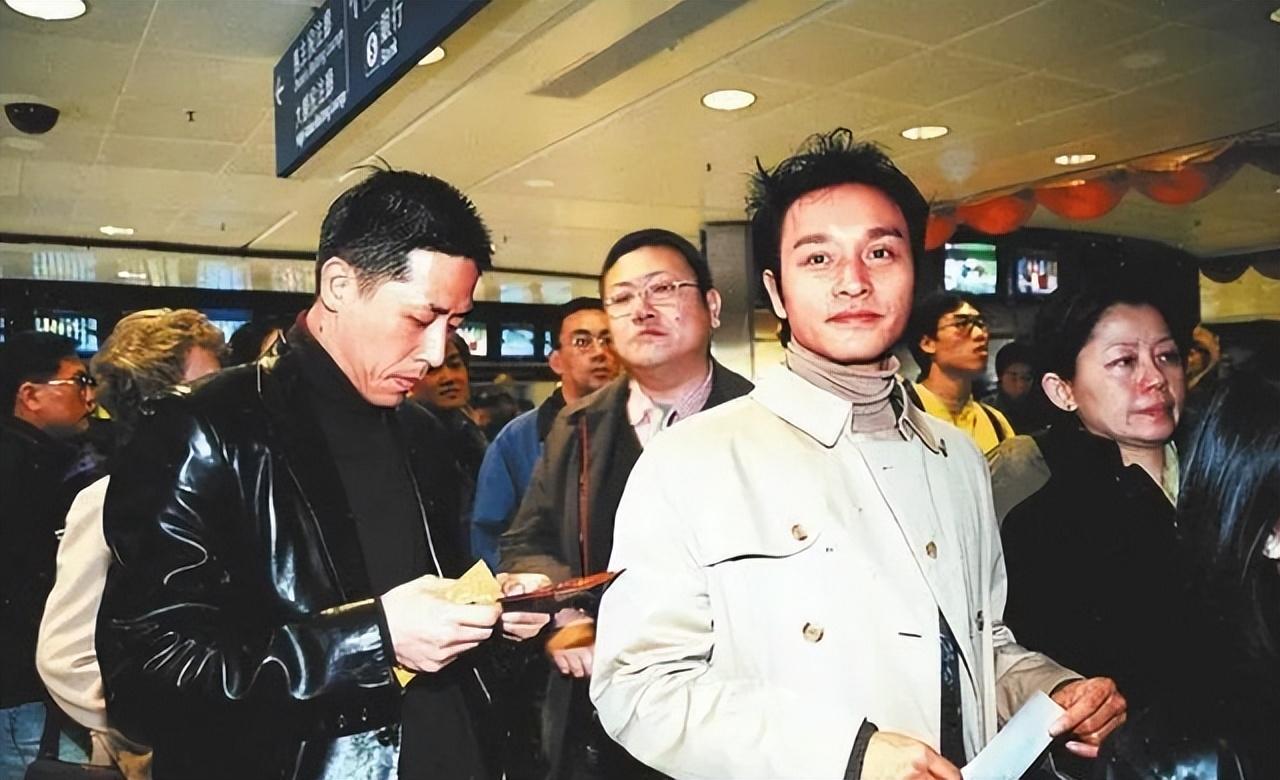

可事業越成功,他心裏的壓力越大。90年代末,他開始失眠,精神狀態不太對勁。1999年拍《異度空間》,角色太沉重,他出不了戲。2000年“熱情”演唱會,他在臺上唱着唱着就哭了,觀衆以爲是表演,其實是他情緒崩不住了。演出完他說“我累了”,這話聽着就讓人心疼。

抑鬱症不是全部:生理和心理的雙重摺磨

張國榮的抑鬱症,很多人都覺得是事業和感情壓力導致的,但其實不完全是這樣。他姐姐張綠萍說過,他的抑鬱症有生理原因,身體出了問題,他自己都搞不懂爲啥會這樣。一開始他不承認有病,覺得自己事業愛情都不錯,怎麼會無緣無故低落。後來看了醫生,開了藥,但他老中斷服藥,覺得自己能硬扛。唐鶴德急得不行,天天陪着他,可他狀態還是越來越差。

2002年,他嗓子偶爾失控,演出後崩潰大哭,甚至試過喫安眠藥自殺,幸好被唐鶴德救回來。到2003年4月1日,他在文華東方酒店24樓留了遺書,寫着“抑鬱!感謝所有朋友”,然後跳下去了。那一刻,他徹底放棄了掙扎。

回頭看,張國榮的悲劇,唐鶴德不是關鍵,抑鬱症也不是唯一的答案。唐鶴德陪了他20年,給了他很多支持,可治不了他心裏的傷。抑鬱症是壓垮他的最後一根稻草,但那病根早就埋下了。小時候父母不在,家庭不和,讓他缺了安全感。長大後感情一次次失敗,又讓他覺得自己不值得被愛。這種孤獨和自卑,慢慢在他心裏發酵,成了他甩不掉的包袱。事業上的成功,反而放大了這種壓力,他太追求完美,扛不住的時候就容易鑽牛角尖。

他的故事讓人感慨,也挺接地氣的。誰還沒點童年的遺憾,誰沒在感情上受過挫?但張國榮不一樣,他把這些化成了藝術,唱進了歌裏,演進了戲裏。他的敏感和真誠,打動了無數人。他走後,粉絲在網上留言,問他爲啥不把痛苦說出來。其實他說了,只是我們沒聽懂。

20年後回看張國榮,他不只是個明星,更是個有血有肉的人。他的才華和成就牛得不行,但他的脆弱也讓人心疼。他的悲劇提醒我們,心理健康這事兒不能忽視。身邊的人要是看着不對勁,別光勸他“堅強點”,多陪陪他,聽聽他,也許就能拉他一把。