印度人對1962年的大敗始終耿耿於懷,所以,在此後的幾十年間,他們一直想找補回來。

2020年6月,印軍又開始在兩國邊境地區作大妖。

6月15日,印軍在加勒萬河谷地區悍然越過實控線,企圖對我國領土進行蠶食。隨後,他們又造成我軍前來阻止的指戰員4人犧牲、1人重傷。

此後,局勢驟然升級,印軍開始向邊境地區大肆運兵,尤其是在班公湖地區還部署了大批T90坦克,大有即將開戰之勢。作爲對應,我軍也迅速向該地區調集坦克。在對峙最緊張的期間,兩軍坦克相距只有500米。

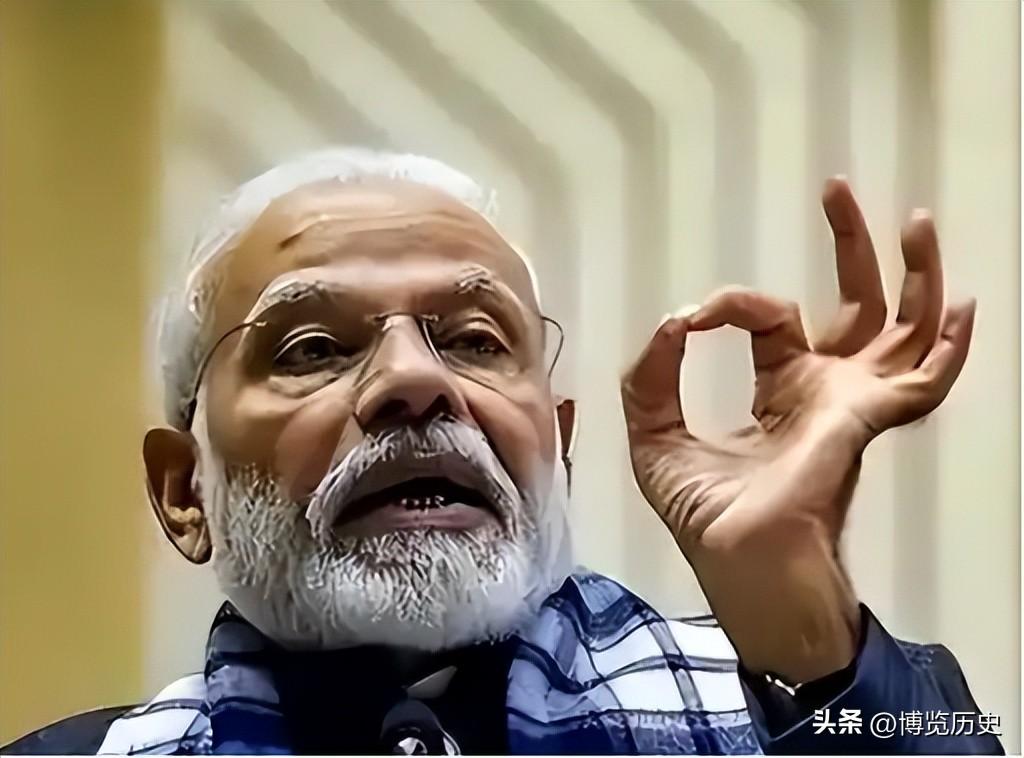

據印軍退役上將那拉瓦內在回憶錄中的描述,8月31日是最有可能開戰的一天。當時,一線印軍已經要求開火。而莫迪給的回覆卻是:看着辦!

這就奇怪了,一向以強硬著稱的老仙在關鍵時刻爲何做出如此模棱兩可的批示?

而在得到老仙的回覆後,印軍爲何沒有選擇主動開火呢?

看着辦

先來說說莫迪這個“看着辦”是咋回事。

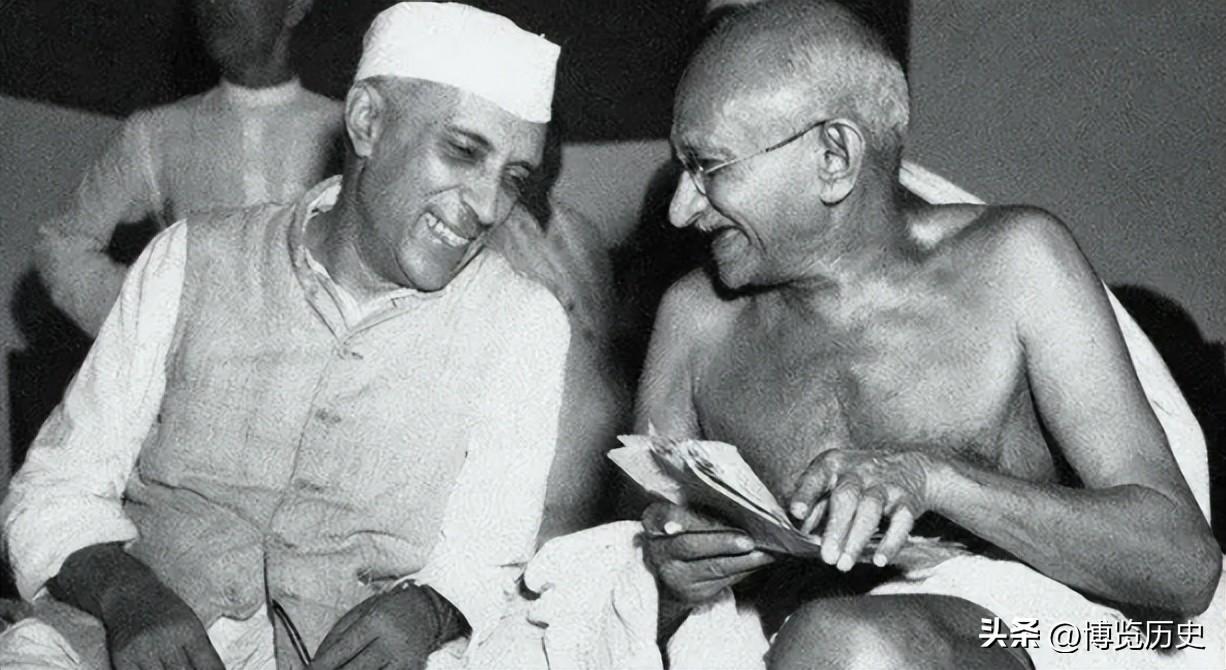

甘地作爲印度的“一代目”,當初在反抗大英的時候,一直崇尚“非暴力不合作”,也就是你強由你強,我是“清風拂上崗”,你有本事就打死我,反正,我就是不動如山。

正是因爲這種佛系思維,甘地對軍隊這個充滿暴力的國家機器一直都不太感冒。

等甘地死了之後,作爲首席大弟子的尼赫魯自然也繼承了師父這種觀念,並且,還借用西方的政治體制,把這種對待暴力機器的態度轉化爲落地的具體措施。簡單說來,這個措施就是“以文制武”。

爲了防止軍隊做大,以至於因爲尾大不掉而出現失控的局面,尼赫魯立了3個規矩。

第一個規矩:印軍歸國防部直接領導;

第二個規矩:印3軍互相獨立,互不隸屬;

第三個規矩:不設3軍總司令,只設3軍參謀長,並且,3軍參謀長直接對國防部負責。

有了這3個規矩,尼赫魯就能對3軍分而治之,讓3大軍種之間互相制衡,來防止軍隊的權力過度膨脹。同時,因爲國防部長是文官,不是出自軍隊,他就能把軍隊放在文官政府之下,來防止武將奪權。

如此一來,尼赫魯通過軟硬兼施,讓政府牢牢控制住了軍隊。不過,他這一套和大宋有點類似,最終導致的負面結果就是不但軍事決策效率低下,而且,將軍們更願意通過“走關係”來上位,而不是通過戰功來獲得晉升。這種負面效應在1962年的慘敗中就有所體現。

後來,隨着文官政府權力的膨脹,文人政客沒事就對軍隊指手畫腳,這就讓軍爺們十分不滿。

更要命的是,文人政客完全不懂軍事,爲了自己的政治目的,還喜歡瞎指揮,拿官兵的身家性命根本不當回事。如此一來,軍政矛盾就越來越大,雙方隔空互噴的事情也屢見不鮮。

在中印爆發衝突後,莫迪政府爲了顯示強硬姿態,命令印軍靠前大規模部署,其實是非常外行的命令。至於爲什麼,下文自有講解。

而他那句“看着辦”,其實是在甩鍋。如果打贏了,那是他領導有方,在關鍵時刻敢於給一線軍隊放權,更能彰顯他的英明和強人本色,要是萬一打不贏,那就是軍隊擅作主張,跟自己沒關係。

好在那拉瓦內深諳印度政客的伎倆,而且對形勢有清醒的認識,所以,他在收到莫迪的回覆後,並沒有進一步激化矛盾,而是命令一線裝甲部隊把炮口壓低以緩和局面。隨後,兩軍高層又就和平解決爭端進行會談,使事態處於可控範圍之內,沒有進一步升級。

好了,說完老仙的甩鍋技能,就該說說那拉瓦內的頭腦清醒了。

尷尬

在2020年6月15日的衝突爆發後,印軍就向加勒萬河谷地區臨時增援了6輛T90S坦克和便攜式防空導彈。

不過,加勒萬河谷地區地域狹窄,不適合重兵部署,所以,印軍便在其所謂的拉達克東部,也就是向我國阿克賽欽地區1500多公里的漫長邊境線的重點地段,加派了36000多人以及155毫米重炮,並頂上去2個坦克團。

按照印軍高層的說法,他們已經做好了進行長期有限戰爭的準備,並隨時可以對我國展開報復行動。而班公湖南岸是兩軍對峙的焦點地區。印軍的T90部隊主力就部署在這裏。按照印度媒體的說法,T90是全球最可靠的坦克,這在很大程度上代表着印度民間充斥着能戰勝我軍的盲目樂觀情緒。

事實上,早在2016年,印軍就曾在阿克賽欽地區用坦克集羣“威懾”過我國一次。

當時,印度一口氣部署了3個坦克團,一共有100輛俄羅斯授權制造的T72M坦克。

印度媒體對此十分驕傲,非常自豪的宣稱這是自1962年的恥辱失敗之後,印軍坦克首次出現在該地區。

然而,實際情況卻很尷尬。

這種印度製造的T72M在性能上實在是不怎樣,在21世紀的第二個10年裏,居然還在使用主動紅外夜視儀。也就是坦克自己帶大號紅外探照燈,用來探測目標。

可是,如今先進的主戰坦克使用的都是被動紅外夜視儀,專門探測敵方的紅外信號。印軍的T72M只要打開紅外探照燈,就相當於自己舉個火把,等着我軍來打。

更要命的是,過去的蘇聯,現在的俄羅斯製造的坦克基本都是以平原地區作戰爲主,而中印邊境的阿克賽欽地區海拔足有4500米,而且,溫度經常會跌至零下40多度。這樣的自然環境對於平原型坦克簡直就是噩夢。爲啥呢?

首先,高原的低氣壓會導致坦克發動機的吸氣量不足,功率驟減,從而使坦克的機動性大打折扣。同時,過高的工作負荷又會大大提高發動機的故障率。

而處於極寒氣候,坦克發動機必須使用特製的燃料和潤滑油,但即便如此,也必須啓動兩次,坦克才能動。而且,每天晚上,坦克也必須啓動兩次,來避免低溫把車內的電子設備凍壞。

總之,這T72M在高原地區就是印軍的活祖宗。同時,坦克手們的日子也不好過。高原的低氣壓讓人呼吸困難。坦克又都是大鐵殼子,在低溫情況下,如果不帶手套不小心碰到了坦克的金屬部件,能把皮凍下來一大塊。

以上這些情況並不是憑空杜撰,而是印軍坦克部隊的指揮官向NDTV記者抱怨的。不但如此,NDTV還把T72在高原使用的視頻發了出來,這讓印度網友十分破防。因爲看着視頻裏的T72在高原玩命地龜速移動,簡直就是一種折磨。

印軍也不傻,所以,在2020年的班公湖對峙中,就換了更先進的T90S上來。

那麼,T90S能佔到什麼便宜嗎?

知難而退

理論上,T90S能適應更爲惡劣的地形,但是,對於印軍來講,惡劣地形不是問題,老問題~海拔纔是真正的問題。

作爲印軍目前裝備的最先進的坦克,T90S倒是能上高原,不過,原廠說明書裏只保證發動機能在海拔3000米使用。如果超過3000米,製造商就保證不了標定的功率、扭矩、可靠性這一堆指標了。萬一坦克出問題,那後果印軍自負。

說白了,T90S是比T72M強,但在高原地區,也強不到哪去。可問題是,印軍也買不到更好的坦克了,就算美國的M1來了也沒戲,那也是平原型坦克。

而反觀我軍在高原地區裝備的坦克,性能就大不一樣了。

我軍在高原地區部署了兩種主力坦克,一種是96B主戰坦克,一種是15式輕型坦克。這兩種坦克的動力系統都是針對高原環境專門設計的,增壓功率和可靠性都非常高,能保證坦克在高強度作戰中的機動性。

同時,別忘了,機動性只是坦克的4大性能之一,除此之外,防護力、火力和信息化水平對於坦克同樣重要。

巧的是,我軍的96B坦克在這3大方面也都對T90S佔優。

15式呢,說是輕型坦克,但車重也超過了30噸,當然,這比T90S是輕了10幾噸,所以,在防護力上確實喫虧。

但是,15式的增壓發動機功率高達1000馬力,可以讓30噸的15式能在4500米的高原上疾馳如飛,機動性能甩T90S一溜煙。同時,15式憑藉強大的火力系統,可以在高速機動中,提前發現T90S,並提前開火予以摧毀。

另外,別忘了,除了以上兩款印度坦克的剋星,我軍還有99式這個絕對的大殺器。

所以,在高原坦克戰方面,我軍對印軍擁有碾壓優勢。不過,如果真打起來,印軍很可能都見不到我軍的面。爲啥呢?

因爲在兵力部署方面,印度文官政府是命令軍隊玩命往高原前線調兵,調裝備。可他們根本不瞭解高原地區的惡劣環境和補給的困難。所以,印軍高層對這種瞎指揮十分不滿,但又不能不服從命令。

而我軍的部署則完全不同,在邊境地區,我軍只部署了幾個邊防團,對印軍進行牽制。而遠程火炮、火箭炮、導彈、重裝甲部隊和戰鬥機基本都是部署在二、三線。

一旦開戰,邊防團只要頂住印軍即可,隨後,我軍的遠程陸空精確火力纔是真正的主角,將對印度展開大規模殺傷。而且,依託鐵路、公路等交通網,我軍的重裝甲部隊可以快速增援前線。反觀印軍的坦克部隊就沒有這樣的交通便利,屬於打一輛,少一輛。

對此,像那拉瓦內這樣的資深印軍將領是心知肚明,很清楚要是真打,印軍根本佔不到便宜。所以,在莫迪甩鍋之後,他卻立刻採取了“降溫”措施,沒有讓局勢進一步惡化。

事實證明,那拉瓦內是位有責任感的軍人。

在今年5月爆發的印巴衝突中,除了印空軍喫了大虧,印陸軍其實也沒佔到什麼便宜,前線主力旅的旅部還巴軍炮兵直接端了。而巴陸軍其實和空軍一樣,使用的都是我軍簡配版的作戰體系。

試想,如果原版上場,那印軍的下場將是什麼呢?