本文參考歷史資料結合個人觀點進行撰寫,文末已標註相關文獻來源。

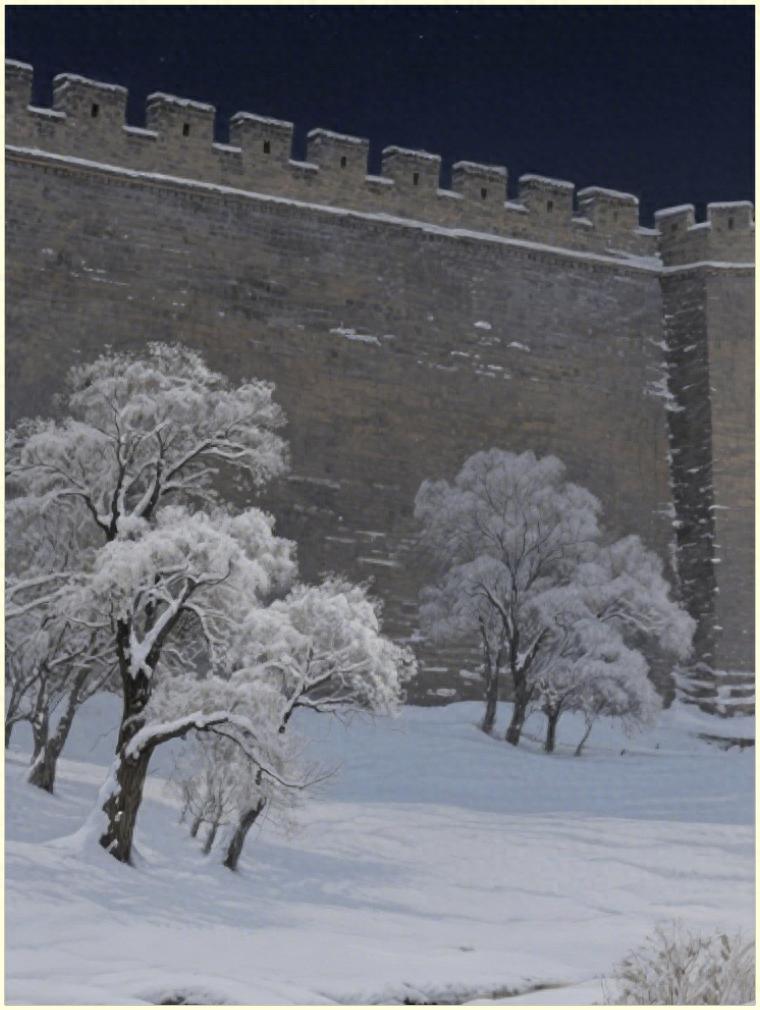

(雪夜)

永樂十三年,正月十三。

京師銀裝素裹,新年的熱鬧尚未完全散去,但更盛大的上元節的序幕已經拉開。

這一天,錦衣衛指揮使紀綱嚮明成祖朱棣送上詔獄關押的犯人名單一份,請聖上裁定,畢竟這過年了嘛,是殺掉,是赦免,這都需要皇帝拿主意。

奏疏中的人名很多,長長的名單上,一個叫做解縉的名字,引起了朱棣的注意。

這個時候的朱棣,他說了一句話,他說:

縉猶在耶?(明史·卷一百四十七)

皇帝問,解縉還在世嗎?

就這一句話,就這幾個字,剩下皇帝什麼也沒說。

您想想,明朝的官員,混到如紀綱這個級別的,那都是老油條了,皇帝這句話一說出來,紀綱心裏就有數了。

皇帝表面上問,解縉還在世嗎,實際上潛臺詞就是,這個人不應該再活在這個世界上了。

上完奏疏,得到了皇帝的暗示,當天夜裏,紀綱就帶着好酒好菜去探望關押在詔獄中的解縉。

眼前的文人,神態從容,舉止有度,紀綱雖然是錦衣衛,但他對解縉也不敢冒犯,漫漫長夜裏,紀綱拉了張桌子,陪着解縉飲酒喫菜,解縉當天的心情不太好,多喝了幾杯,很快昏睡過去,又或者是紀綱早就在酒水中下了蒙汗藥,反正解縉失去了意識,然後被紀綱背起,帶離詔獄,扔到了城外的荒地中。

大雪如瀑,傾天而瀉,織成無邊白幕,四野茫茫,枯樹瑟縮,而在風聲嗚咽中,昏迷不醒的解縉在雪地裏漸漸失溫,終於,他被活活凍死。

這個大明第一才子的人生就此終止,當天亮之後,沒有人會再記得這個人身上曾經發生過的一段傳奇往事。

其實朱棣和解縉關係很好,兩個人曾經君臣相知,親密無間,朱棣的《永樂大典》項目,主要負責人,就是解縉。

何況,解縉在靖難之役中,還是最先投靠朱棣的那批人之一。

解縉是洪武年間入仕,在建文時期已經擔任重要官職,您說有多重要,建文時期,他負責替皇帝閱讀奏疏,處理機務,相當於內閣首輔的這麼一個角色。

朱棣起兵,馬上就要攻入南京的時候,解縉曾經和幾個同僚相聚,大家坐在一起討論以後的去向。

這個短暫的交流會,有四個人蔘加,除了解縉,還有王艮,胡廣,吳浦。

國難當頭之際,大家的反應,都很有意思。

解縉說,自己當年參加科舉,是鄉試第一名,也就是全省第一,會試第七,殿試三甲第十,自己受兩朝先帝知遇之恩,一定要以死報國。

胡廣呢,他是建文時期的進士,還是進士第一,這都是受到建文帝提拔重用的大臣,所以胡廣是慷慨陳詞,說自己也一定會報效天子,吳浦呢,沒說話,王艮也沒說話,但是王艮心情非常不好,一直在暗自流淚。

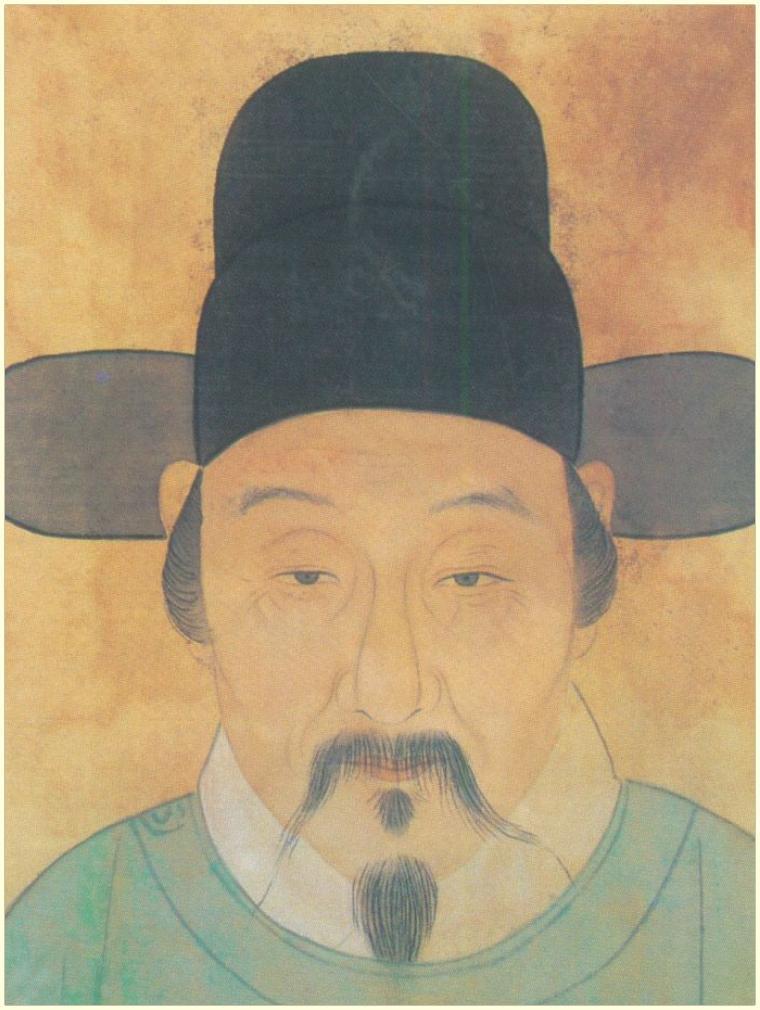

(解縉)

四個人當時是在吳浦家裏聊天,聊完之後,各自散去,吳浦的兒子就請教父親,說兒子認爲,解縉和胡廣忠君愛國,一定會殺身成仁,殉國以報天子。

吳浦笑而不語,因爲胡廣就是吳浦的鄰居,這時候從胡廣家裏就傳來了胡廣的聲音,聽到胡廣說:

外喧甚,謹視豚。(《明史·卷一百四十三)

這句話的意思是,外頭兵荒馬亂的,胡廣囑託家人,要看好家裏養的小豬。

所以吳浦對兒子說,胡大人連一頭豬都捨不得,難道他會捨得自己的生命嗎?

果然,建文落敗,朱棣登基之後,胡廣解縉轉投朱棣,只有那個默然不語的王艮,在家中選擇了自盡。

王艮沒有豪言壯語,只有沉默和眼淚,但這無聲的痛苦恰恰是最真實的內心掙扎與絕望的體現。

胡廣和王艮是同一年參加的殿試,按照成績,本來應該是由王艮金榜題名第一,該他蟾宮折桂,但王艮長得不太好看,建文帝認爲有礙觀瞻,有損體面,所以將他的名次降到了第二,而把胡廣提拔爲了第一。

帝王以長相取士,命運卻用氣節審判,建文帝親手調換的狀元與榜眼,最終在生死關頭互換了靈魂的重量。

就如《巴黎聖母院》中的卡西莫多——長相醜陋的王艮,就是淤泥中的夜明珠,建文帝只能看到他的周身是骯髒的泥巴,而絕不能剝泥見珠。

作爲投機者,胡廣和解縉的仕途迎來了第二春。

尤其是解縉,他被改變的不止是仕途,還有命運。

解縉這個人,身負大才,小的時候就出類拔萃,是頂着神童的名號長大的,他有理想,有抱負,有遠大的追求,所以像他這樣的人,肯定是不會跟着建文朝廷一起殉葬的。

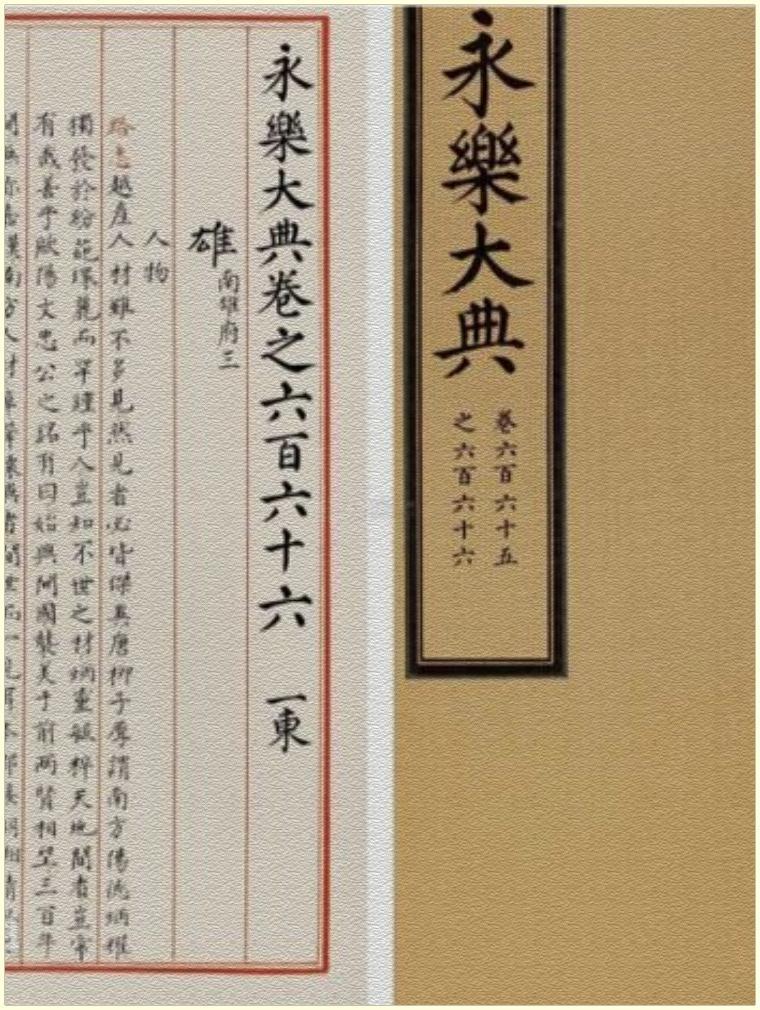

朱棣的確很重用解縉,一來解縉很有才華,而如朱棣一般雄才大略的帝王,都講究文治,那文化教育這方面的工作,必須有解縉這樣的人來給他挑大樑,比如編修《永樂大典》啊,編修自己父親明太祖朱元璋的實錄啊,撰寫《古今列女傳》啊,這些工作都是解縉完成的,尤其是《永樂大典》,這幾乎是無人不知,無人不曉的文化工程了。

光說《永樂大典》是個大項目,有些讀者可能還沒什麼概念,作者把數據列出來,您就知道有多震撼了。

根據統計,《永樂大典》全書一共22877卷,11095冊,總字數相加,將近3.7億字。(美國目前也就只有3.4億人口)

可以說,《永樂大典》是古代歷史上規模最大,最爲成熟的一套類書,而這麼偉大的工程,主要的操刀製作者,就是解縉。

(永樂大典 局部)

有此一件,也足夠解縉青史留名了。

文化工作搞的差不多了之後,朱棣又對解縉做了一個別有深意的安排,讓他去幹太子講解,就是給太子朱高熾,也就是後來的明仁宗去做老師。

朱棣喜歡解縉是真喜歡,欣賞解縉也是真欣賞,可問題是,既然朱棣是帝王,而且還是一個成功的帝王,那他一定就是冷酷無情的,他會和臣下暫時的產生友誼和情感,但這種情感僅僅是工作需要。

《永樂大典》修的很好,解縉的功勞能大,朱棣也不含糊,對解縉是大封特賞,職務什麼的就不說了,我們來看記載:

上御奉天殿,文武羣臣行賀禮。賜宴,賜六部尚書侍郎金織文綺衣各一襲,特賜翰林學士解縉、侍讀黃淮...

皇帝甚至親自賞賜給瞭解縉一件衣服,皇帝送臣下禮物,您想想這含金量,不言而喻了吧。

但是,也就到此爲止了。

剛纔我們說,朱棣重用解縉,一來是他需要解縉的才華來幫助他締造文治,那二來呢,就是以解縉爲首的官員,可以代表建文時期的一部分文官士大夫,解縉肯投誠自己,自己肯重用解縉,目的是爲了獲取這部分文人的支持,從而鞏固自己即位的合理性和合法性。

想一下,《永樂大典》修完的時候,已經是永樂六年了,現在活兒幹完了,朱棣的皇位也穩固了,那麼你解縉對於朱棣還能有什麼用呢?

沒用了。

只是,朱棣還是十分體面的給瞭解縉一個最後的歸宿,那就是讓他做太子的老師,平時給朱高熾上上課,給他講點聖賢道理什麼的。

這個職務其實很有意思,因爲你給太子教書,你很有面兒,你有很派頭,這是一個很榮耀,很尊貴的工作,但是仔細一樣,這工作雖然尊崇,但是沒有實權,說白了朱棣就是把解縉放到這個位置上,讓他養老了。

我們翻閱解縉本人的列傳可以發現,解縉這個人,在工作中有一個很顯著的特點,那就是他喜歡管閒事,尤其是朱棣的一些行爲和舉措,甚至皇帝的家世,解縉都喜歡發表意見,喜歡評論,雖然朱棣自己曾經說過:

朕日臨百官,可否庶務,或有失中者,爾等宜直言無隱。

皇帝說你們有話,有事兒,有意見,一定和我直說,解縉還以爲朱棣來真的,他真的直言不諱,什麼都敢說,但其實統治者很喜歡說反話,很喜歡用這種似是而非的話來敲打臣下,只是解縉不懂罷了。

所以,用不到解縉了,剩餘價值也壓榨的差不多了,就直接把他踢走了,安安穩穩當你的太子老師,就算是讓你退休了。

(朱棣)

只是,解縉並不理解皇帝的行爲,因爲他是一個投機者嘛,還是一個不太聰明的投機者,在他看來,讓自己做太子的老師,這不是把自己擱置,而是對自己再度進行了提拔重用。

因爲,朱高熾既爲太子,那麼日後就會成爲帝國的新主人,在這個時候讓自己去教朱高熾的書,就是默認爲把自己編入了太子的班底,自己就成了潛邸舊臣,而太子一旦登基,豈會不重用舊臣?

在這種錯誤的判斷下,解縉更加積極的表現自己,更加頻繁的參與政務,對朱棣的用兵,治政積極的提出意見,甚至是反對意見,這一下子就把朱棣給惹惱了,啊,讓你安度晚年,你不珍惜啊你,乾脆,朱棣褫奪瞭解縉的職務和榮譽,將他貶到了邊地爲官,您說這個時候朱棣得有多討厭解縉,他直接把解縉貶到了交趾地區,也就是今天的越南。

按理說,遭到這樣的打擊和懲罰,解縉也應該明白自己的處境了,皇帝沒殺他已經是對他格外開恩,如今雖然身在邊地,可也遠離了朝堂是非之地,至少這條命,總算是保住了。

但是說出來您都不相信,本來解縉在交趾乾的挺好的,永樂八年還有了一次返回京師奏事,彙報工作的機會,但是他在彙報完工作之後,他沒有直接返回交趾,而是偷摸的去拜見了太子朱高熾。

首先按照工作流程來說,彙報完工作之後,你唯一也是必須要做的事情,就是立刻返回交趾,其它的任何行爲,都屬於是擅離職守,是失職。

其次,都知道你和朱高熾關係好,可是你不能趁着工作的間隙就去拜見朱高熾,因爲你這是私謁儲君,有結黨嫌疑,這行爲屬於不敬。

最後,你早不見晚不見,非挑這個時候見,解縉去拜見朱高熾的時候,朱棣正好不在京師,而是在漠北遠征,事實上當年你是太子的老師,你想見朱高熾,隨時都可以,你有這個權利,但是現在你只不過是邊地一小吏,在沒有皇帝准許的情況下,你誰都不能見,尤其是不能擅自去拜見太子,你這是罪臣結儲君,密謀於朕身後。

結果,等到朱棣回來之後,解縉立刻被人舉報,說他私會太子,相談甚歡,朱棣一聽,好傢伙你這也太無法無天了,於是立刻將解縉逮捕入獄,最後又授意錦衣衛紀綱將其處死。

一席獄中斷頭酒,一夜城外漫天雪,任你有通天徹地之才,任你有翱翔九天之志,在冰冷殘酷的封建專制時代,在皇權之下,你也只能淪爲,不起眼的,被大雪埋沒的註腳。

雪落無痕,掩蓋了一切。

解縉的死,是朱棣導致的,但解縉的悲劇,卻來源於他自己...

參考資料:

《國朝獻徵錄·卷之十二》

《太宗文皇帝實錄·卷之一》

陳光.解縉之死與明初臺閣詩風的生成.人文雜誌,2022

劉立祥.解縉:一曲曠世奇才葬身雪窟的千秋悲歌.文史天地,2021