蘇聯一直被黑,但爲何能出15個諾貝爾獎?揭祕蘇聯的超強教育……如果蘇聯只是一隻紙老虎,又如何能在上世紀七八十年代將美國按在地上摩擦?

蘇聯作爲一個國家,已經消失了33年,作爲失敗者,她常年被黑,這大概就是“失敗者偏差”。有人把蘇聯說成是“壓抑自由、扼殺創造力”的機器,這話聽着刺耳,但事實也有層次。但你要是順着諾貝爾獎這條線看,會發現個有意思的反差:

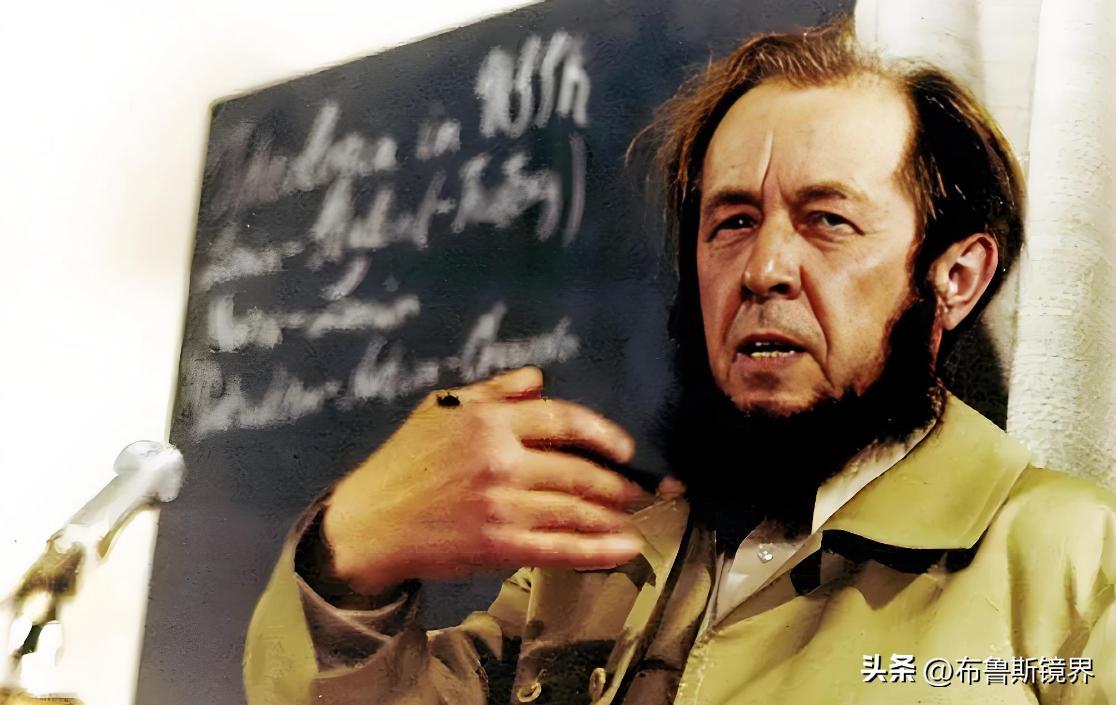

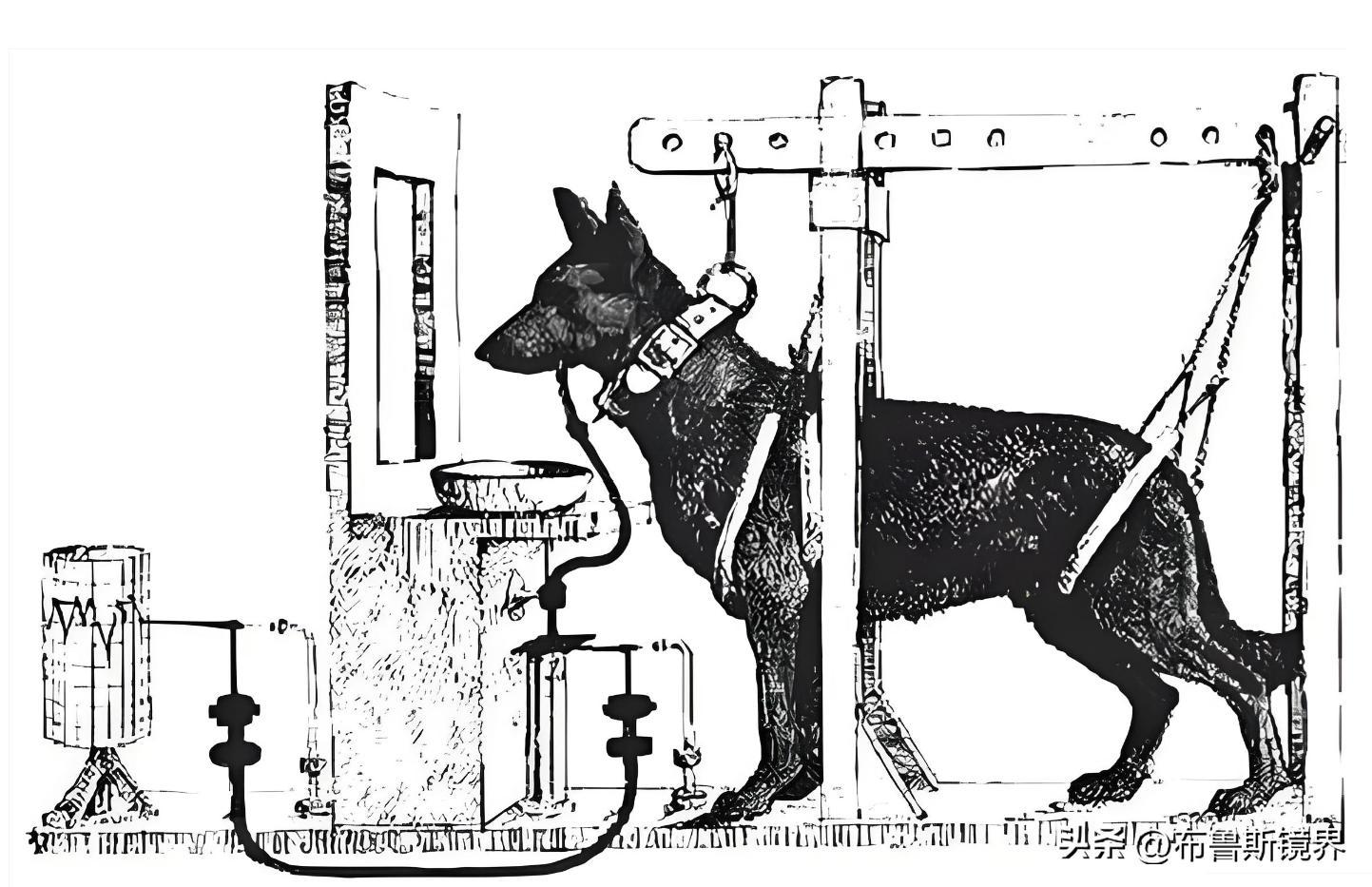

在那個被西方批得體無完膚的國家裏,竟然出現了一批世界級科學家和思想者——按維基或百科分類,蘇聯時期被歸入“蘇聯諾貝爾得主”的條目一共有 15 人(物理、化學、經濟、文學、和平等門類都有代表)。這不是小數目——而且名字裏有巴甫洛夫、索爾仁尼琴以及戈爾巴喬夫等如雷貫耳的重量級人物。

那這事兒到底怎麼回事?爲什麼一個政治高壓、資源分配殘酷的體制,反而能培養出“世界級研究者”?彆着急,咱一步步拆開看,事實比口號更有意思——也更接地氣。

一、從娃娃抓起:普及教育 + 選拔機制

先說最基礎的:蘇聯把教育當作國家建設的第一把刀。掃盲、普及義務教育不是短期口號,而是官方長期工程。按常識說,人人都有書念,人才基數就大,這一點很關鍵。蘇聯把大量課程往理工科方向傾斜:物理、化學、數學在中小學佔比都很高,許多學校會把三角函數、力學之類的東西提前教給孩子。到高等教育裏,工科、理科佔比非常大(高學位裏七成左右是理工科方向)。這不是我的說法,是長期教育研究的結論。

舉個例子,現在中國的理科教育世界聞名,但比蘇聯還是小兒科:蘇聯的孩子從小學一年級起,就開始用方程的概念來學習加減法!

但“普及”只是底。關鍵是“誰能上得更遠”:蘇聯有一套從學校到大學、再到科學院的層層選拔網。小學-中學裏有數學競賽、物理競賽(後來發展成全蘇競賽、再到大學競賽),好的孩子會被送進專門的“理工類中學”或“少年宮”的物理、數學小組。這些競賽不是兒戲:一輪又一輪,真正能打到最頂層的人會在青年時代就被識別出來,然後被輸送到莫斯科、列寧格勒(聖彼得堡)、諾沃西比爾斯克等科研重鎮的名校和研究所。蘇聯的數學/物理奧賽體系,造就了不少後來成爲學界頂尖人物的人。

舉個小故事:蘇聯有本老牌題集《USSR Olympiad Problem Book》(那書在數學圈名聲很大),很多後來的大牛小時候都做過裏面的題。這本書被認爲是全球中學階段數學競賽準備的經典教材之一,充分體現了蘇聯數學教育對創造性思維和深入理解的重視。你要是在蘇聯學數學,奧賽不是玩票,而像是一條可以改變命運的“快車道”。

二、專業化通道:專門學校、研究院與“工科路線”

再往上走,蘇聯有一整套“縱向通道”把人往科研裏送。舉幾個你耳熟能詳的點:

- 大城市裏有“物理數學中學”(specialized schools),能把天然聰明、喜歡動腦的孩子拉到一起;

- 大學裏有密集的科研導師制度,學生一上大學就能進實驗室,參與真實項目;

- 國家有專門的研究所網絡(蘇聯科學院系統、技術研究院所),這些所拿到的經費和資源優先級很高;

- 企事業、國防系統與科研之間幾乎無縫銜接——核武、航天、基礎物理都跟國家戰略捆綁,人才投入巨大。ResearchGate+1

換言之,蘇聯不像有些地方那樣“學完留白”,它把學術研究直接接到了國家項目上。學者不是在抽象地做題,而是直接參與國家“大工程”:從核計劃到半導體、從流體力學到航天發動機。很多人的研究因此有巨大經費和實驗平臺,能夠產出真正有分量的成果。

三、學術圈的“鐵飯碗”與人才保障

有人說蘇聯是“官僚體系”,但這一點有利有弊。

好處就是:你做成事,國家會給你穩定位置和資源。蘇聯科學院、研究所會給頂尖人員相對穩定的“鐵飯碗”和研究經費(相對講)。這讓學者能長期投入基礎研究,不用像自由市場那樣天天爲了拿項目、爲了生存東奔西跑。許多諾貝爾級的工作,往往需要長期積累和安靜的研究條件——這在某種體制下反而更容易實現。

四、學術文化:嚴謹、好鬥、互相挑刺(學術的“戰鬥化”)

蘇聯學術圈很講究“嚴謹”和“打磨”。導師會公開地、血淋淋地挑你的問題;論文審稿不是客氣地建議修改,而是直接在公共場合把你的問題扒出來。你要有真本事才能在這種環境裏活下來。長期下來,學術風氣就變成了“誰敢端出不牢靠的結果就被羣毆”,這反過來提高了研究質量。許多物理學家早年都經歷過“講座被教授批得體無完膚”的場面——這把人錘鍊成敢於面對問題的研究者。關於這種文化,很多老學者都這麼回憶過。

同時,蘇聯學界有強烈的“問題導向”:國家有很多急需解決的工程難題,學術研究不是純學術,而是“解決問題的武器”。當你把問題解決了,成果就有應用,就能更快被認定和推廣。這種“從難題推動理論”的做法,恰好是催生偉大發現的溫牀。

五、諾貝爾與蘇聯:是“制度勝利”還是“個體爆發”?

來點數據和名字,別太抽象。蘇聯被歸入“蘇聯諾貝爾得主”目錄的條目大約有 15 人(覆蓋物理、化學、經濟學、文學、和平),其中包括 Lev Landau(物理,1962)、Pyotr Kapitsa(物理,1978)、Leonid Kantorovich(經濟學,1975)、Andrei Sakharov(和平,1975)等。你看到的這些名字,既有直接參與國家戰略的科學家(核物理、光學),也有能勇敢發言的學者(Sakharov)、也有爭議很大的文學家(Pasternak)。這個名單說明:蘇聯既能培養出“體制裏的頂尖科學家”,也會產生具備強烈人文思想的優秀文學家和思想家。

所以,諾貝爾並不是單一因素的產物:它是普及教育 + 專業化通道 + 國家投入 + 學術文化 + 個體天賦的疊加結果。別把它簡單歸爲“制度好”或“制度壞”,更準確的說法是:在那個時代的蘇聯語境裏,有一套能把極少數人才推到世界頂尖的“製造鏈”。

六、幾個生動的例子(有點人情味)

- Lev Landau——物理巨匠。Landau 的工作很純正,是理論物理的根基級貢獻。他培養了“大批學生”,成立了著名的 Landau 學派,很多後輩後來成了世界級學者。Landau 的方式是“把最難的題丟給學生”,這樣長期下來,培養出一代又一代問題解決者。

- Leonid Kantorovich——想辦法把經濟學裏數學工具用起來。他做的事看着不像“英雄”,但卻是真刀真槍地把資源配置問題數學化,在社會主義國家裏做了極其核心的優化研究,最終因爲這方面貢獻拿到諾貝爾經濟學獎。說明蘇聯不僅支持硬核物理,也支持“務實的數學”解決方案。NobelPrize.org

- Andrei Sakharov——從“體制內頂尖物理學家”到“異議者”。他是真正的例外案例:貢獻重大,但後來因爲參政言論和維權被懲處,拿到諾貝爾和平獎時甚至被剝奪出席權。Sakharov 的命運證明:蘇聯既能造人,也能忌恨那些超出“制度容忍度”的人。

這些具體個例說明:蘇聯的諾貝爾不是單一“體制產物”,也不是純粹“個人天賦”,而是兩者的複雜互動。

七、弱點與盲區:爲什麼蘇聯的“超強教育”並非完美複製器

說完好處,得實話實說幾個硬傷,否則太像廣告了:

- 官僚化與資源分配的不均。大牌研究所拿走大部分好設備,二線、三線單位常年被餓着。這造就了幾個“研究孤島”而非普遍繁榮。

- 國際交流受限。早年蘇聯學者出國、訪問、合作受限制,知識交換沒有那麼自由,這影響了某些領域的發展速度。

- 創新的”邊界效應“:對於一些特殊問題,研究常被壓制或導向,這限制了社會科學和人文學科的開花結果。

所幸的是,基礎科學、應用物理和工程類受歡迎度高、與國防/航天直接相關,因此在經費和政策上被優先保障,纔有可能在這些“安全區”裏產出諾貝爾級的成果。

八、結論:別用單一的“好/壞”標籤看蘇聯教育

要把問題說清楚:蘇聯並非“學術天堂”,也不是“純粹的壓抑機器”。它有明確的優點:從娃娃抓起的選拔體制、強力國家投入、專門學校與研究所的縱向通道、以及‘敢爲學術真理較勁’的文化——這些合力,把一些極少數人推上了世界之巔;同時,它也有明顯短板:政治干預、官僚僵化、交流受限——這些把不少可能成大器的人或者領域壓制住了。

所以,當有人把蘇聯批評爲“只會製造威權、不懂自由”的時候,你也可以有更細緻的反駁:蘇聯確實在某些領域裏製造了“人才機器”——這臺機器可以產出諾貝爾得主,但代價和隨機性也很大。把這段歷史放在冷戰的大背景裏看,會發現它既有制度的成功,也有制度的悲劇。