“全球爭奪量子霸權的競賽愈演愈烈,中美兩國的研究團隊在本週出版的權威同行評議期刊《自然》上各自宣佈了重大研究成果。”

香港《南華早報》2月21日報道指出,當北京大學和山西大學的研究人員宣佈在光量子芯片上實現了全球首個大規模量子糾纏簇態之時,微軟的一個研究團隊則聲稱已創建了拓撲量子比特,這通常被視爲該技術發展的“聖盃”(holy grail)。

報道形容,作爲當今這場競爭的兩大陣營,中美雙方在同一天宣佈取得了科研突破和質的飛躍。更加值得注意的是,兩大研究團隊在論文中所揭示實現穩定且無錯誤的量子比特(qubits)的方法和路徑,則是完全截然不同。

不僅如此,在兩方論文同時發表後,所得到的評價也不相同。中方研究團隊通過紮實的實驗驗證,填補了光量子芯片關鍵技術的空白,《自然》雜誌的審稿人高度評價稱,這是“可擴展量子信息領域的一個重要里程碑”。

而反觀微軟的研究,一些專家確實肯定了其研究成果的開創性,但也有審稿人持有懷疑和爭論,認爲該團隊公佈的研究內容“操之過急”,論文“用詞誤導且含糊不清”,各方面看上去都“相當草率”。一些權威機構還指出其中說法缺乏證據論證,而即便是微軟研究人員自己也承認,需要進一步實驗才能找到相關確鑿證據。

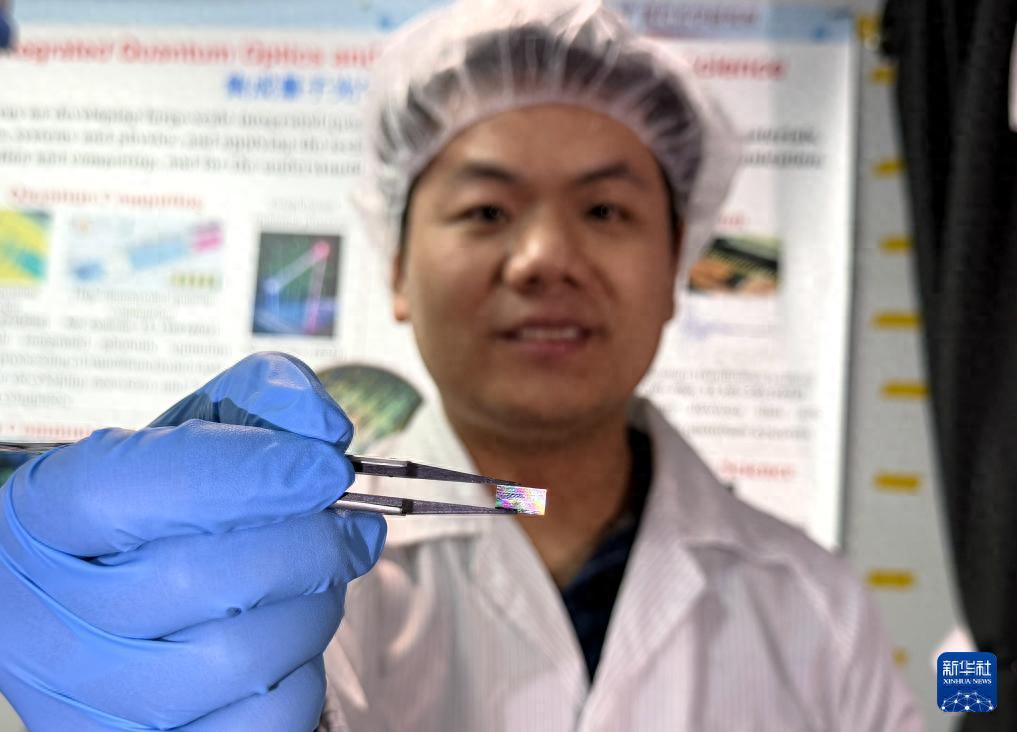

2月18日,北京大學博士研究生、論文第一作者賈新宇展示集成光量子芯片(受訪者供圖)。 新華社發

中方攻克難關,取得“重要里程碑”

2月20日,北京大學物理學院現代光學研究所王劍威教授和龔旗煌教授課題組與山西大學蘇曉龍教授課題組合作,在《自然》上發表突破性研究成果——中國科研團隊成功實現全球首例基於集成光量子芯片的“連續變量”量子糾纏簇態。相關專家表示,該成果填補了採用連續變量編碼方式的光量子芯片關鍵技術空白,也爲光量子芯片的大規模擴展及其在量子計算、量子網絡等領域的應用奠定重要基礎。

集成光量子芯片是一種能在微納尺度上編碼、處理、傳輸和存儲光量子信息的先進平臺。如何在光量子芯片上實現大規模量子糾纏是國際量子研究難題。量子糾纏簇態作爲一種典型的多比特量子糾纏態,是量子信息科學的核心資源,然而其確定性、大規模製備面臨巨大實驗困難,尤其連續變量簇態的光量子芯片的製備和驗證技術在國際上仍屬空白。

經多年攻關,中方研究團隊成功攻克關鍵技術瓶頸,創新性發展了連續變量光量子芯片調控、多色相干泵浦與探測技術,實現了確定性、可重構的糾纏簇態製備,並對簇態糾纏結構進行實驗驗證。

《南華早報》指出,中方研究利用光來生成和控制一個相互連接的量子態網絡,這表明在微小芯片上構建量子網絡的潛力——這是邁向基於量子技術的互聯網的關鍵一步,在這種互聯網中,信息可以安全、高效地共享。

“這是我國科學家在集成光量子芯片技術領域取得的新突破。”龔旗煌表示,這一原創成果爲大規模量子糾纏態的製備與操控提供了全新的技術路徑,對推動量子計算、量子網絡和量子模擬等領域的實用化發展具有重要意義。

此前,包括美國、歐洲和日本都曾嘗試過類似的實驗,而一位《自然》雜誌審稿人如今則評價:“這項工作首次在光量子芯片上實現多比特的連續變量量子糾纏,是可擴展光量子信息處理的一個重要里程碑。”

基於集成頻率梳微腔的連續變量糾纏簇態製備、調控與探測原理與方案圖 北京大學物理學院現代光學研究所

微軟高調宣佈,學界:操之過急、草率

與此同時,微軟研究團隊也在《自然》上發表了論文,宣佈其新研發一款名爲“馬約拉納1號”(Majorana 1)的芯片是“量子計算領域的一項突破”。

據介紹,這種芯片採用所謂的“拓撲超導體”——一種既非固體、也非液體或氣體的材料,製取可以按比例擴展爲高性能量子計算機的構造模塊。

微軟公司在其網站的一篇博客文章中寫道,這項技術正朝着“利用數百萬個潛在量子比特協同工作,在單個芯片上解決從發現新藥物到革命性材料等一切無法解決之問題”的目標邁進。也就是說,微軟方面稱,可以將其開發的這種芯片按比例擴展,從而使之包含100萬個量子比特,但並未說明這項工作需要多長時間。

不過,微軟的說法在科學界也引發了懷疑和爭論,一些人認爲,該研究團隊過早地公佈了研究成果,有些操之過急。

一位審稿人批評這篇論文“用詞誤導且含糊不清”,將理論預測、器件設計和實驗結果“以一種相當草率的方式”混合在了一起。當然,也有不同意見的審稿人寫道:“我不同意審稿人的觀點,認爲這不是堅實的成果。我仍然覺得,能做到這一點真是太令人驚訝了。”

缺證據、存缺陷,微軟已遭受重大打擊

《南華早報》介紹,量子比特以其對熱量和噪聲的極度敏感性而聞名,這使得它們不穩定且容易出錯。爲此,世界各地的研究團隊正在採取各種方法來解決這個問題,以使量子計算成爲可能。

由於採用了編織設計,拓撲量子比特預計會比傳統量子比特更穩定、更準確,從而使量子計算機能夠處理遠超當前機器能力的高度複雜性問題。

微軟研發的“馬約拉納1號”(Majorana 1)芯片 微軟網站

來自瑞士巴塞爾大學和奧地利科學技術研究所(ISTA)的物理學家告訴《自然》雜誌的新聞團隊,微軟可能操之過急,只展示了中間結果,但沒有提供拓撲量子比特存在的證據。

事實上,微軟的研究人員也承認,雖然他們的測量顯示出了奇異量子態的積極跡象,但尚未提供確鑿證據,還需要進一步的實驗。

微軟方面的這番承認,其實正是在它們此前遭遇過挫折的背景下作出的。2018年,微軟資助的一家荷蘭實驗室同樣在《自然》上發表了一篇論文,後來因數據分析存在缺陷而被正式撤回,這對於微軟的量子戰略而說可謂一個重大打擊。

中美量子競賽,未來更加激烈

《南華早報》稱,就在微軟團隊將量子計算的希望寄託在拓撲量子比特上時,中國的研究人員在設計芯片時則採取了截然不同的方法。

中方研製的芯片比微軟的芯片更小,並且使用了在室溫下運行的基於光子的技術。相比之下,“馬約拉納1號”芯片依賴於超導材料,而這些材料需要在極低溫度下才能工作。

報道指出,在更廣泛的全球競爭中,谷歌也取得了突破進展。去年12月,谷歌宣佈在量子計算領域取得進展,發佈了一款名爲“威洛”(Willow)的芯片。谷歌稱,該芯片能夠在5分鐘內完成傳統超級計算機即便耗盡全部時間也無法完成的計算。

而在更早之前的去年8月,谷歌發表論文宣佈在量子計算領域取得重大突破,僅一個星期後,美國政府就強化了對中國量子計算的出口管制,與量子計算相關的一切——從設備、組件、材料到軟件和技術——都不許向中國出口。

2月18日,北京大學王劍威教授(前排坐者)與團隊成員在北大實驗室展示硅基光量子芯片晶圓(受訪者供圖)。 新華社發

量子計算已成爲全球科技競爭的戰略高地,在關鍵設備的禁運和技術的重重封鎖下,中國科研工作者們還是以驚人的速度追趕並縮小了與國際先進水平間的差距,並在一些重要領域實現了自主化突破。

但不可否認的是,差距依然存在,我們須保持清醒的認識和緊迫感。量子計算不僅將重塑全球信息技術的基礎架構,也將對世界經濟、國家安全戰略乃至人類社會的未來產生深遠的影響。世界正在爲迎接一個超大算力的量子時代做準備,當技術壁壘的高牆難以撼動,我們能做的就是紮下根來。

“在量子技術領域,中國的存在感顯著上升。”日經中文網去年11月21日報道稱,從可實現超高速計算的“量子計算機”公開專利數量來看,中國已超越美國,位居第一。

報道稱,中國在量子科技的實際應用領域也領先於其他國家。通過“墨子”號量子通信衛星的中介,中國建成了一條從北京經由合肥再到上海全長2000多公里的量子通信幹線。

根據美國波士頓諮詢集團的預測,量子計算機將在2040年前催生4500億至8500億美元的經濟效益。考慮到廣闊的市場前景和維護國家安全的需要,中美在官方、民間和學術領域的主導權之爭未來還將更加激烈。

來源 | 觀察者網