【軍武次位面】作者:天狼

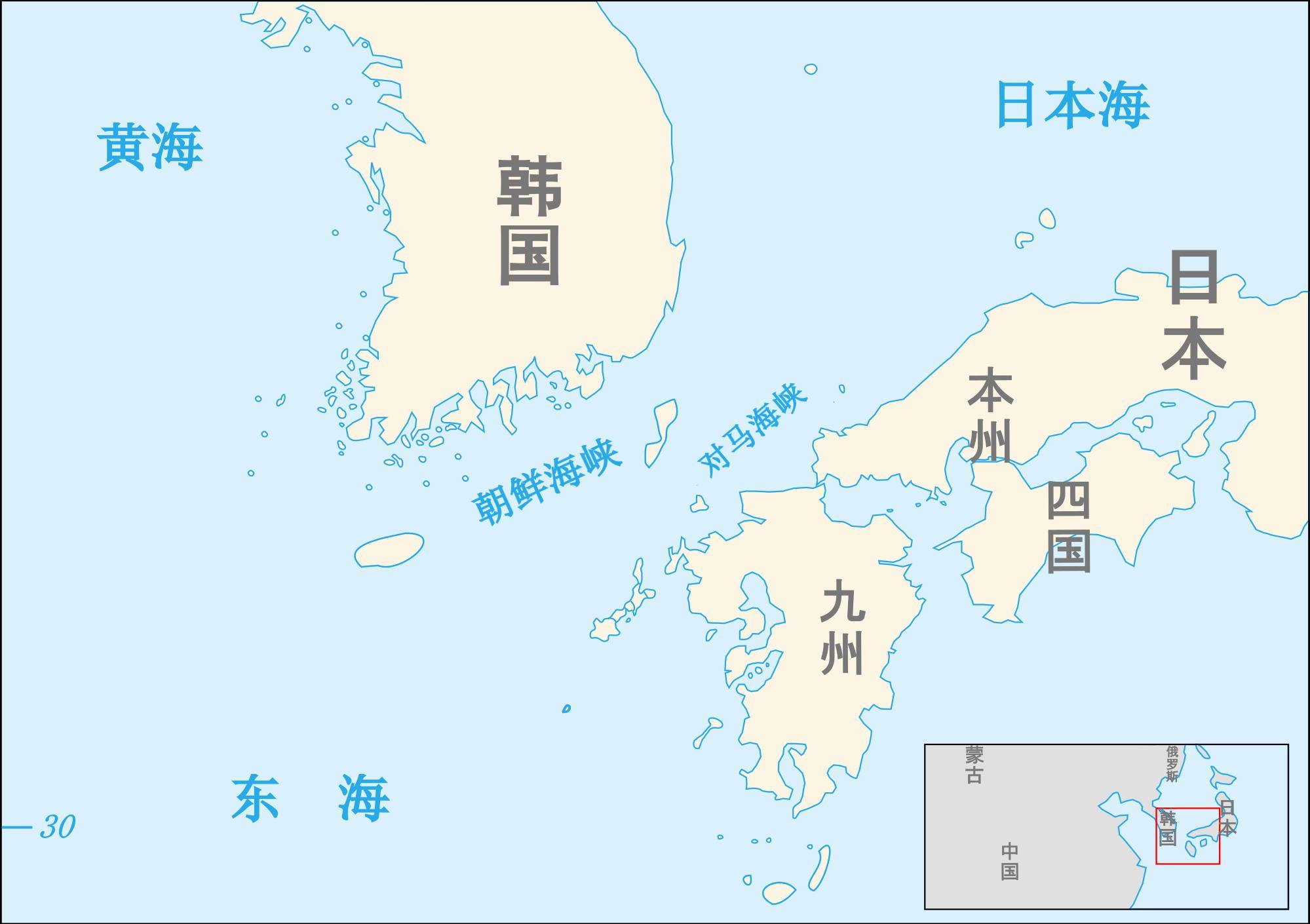

近日,央視軍事首次公開報道,我軍殲-20隱身戰鬥機已飛越對馬海峽,引發了不小的轟動。對馬海峽位於朝鮮半島與日本九州之間,戰略位置極其重要,堪稱日韓軍事聯繫的“生命線”。解放軍殲-20在該地區的現身,意味着我軍在隱身滲透與遠程打擊能力上邁出了歷史性一步。而日韓方面對此毫無察覺,更揭示了殲-20在隱身技術上的領先水平。

▲央視官宣報道

值得注意的是,這並非殲-20首次執行遠洋隱身任務。早在幾年前,殲-20便曾飛越巴士海峽,此次飛越對馬海峽,則進一步凸顯出殲-20“全向隱身”的真實實力。日韓雖早已部署美製F-35A/B以及多種反隱身雷達系統,但對這次行動毫無反應,可見殲-20在雷達頻段吸收、紅外特徵控制、電磁壓制等多個維度實現了實質性突破。

對於解放軍來說,這樣的行動並不僅僅是秀肌肉,更是對戰時打擊鏈條的一次“實戰演練”。一旦衝突爆發,殲-20可以在第一時間實施“踹門任務”——無聲無息地摧毀敵方防空雷達、通信樞紐、指揮中心,爲後續戰機羣打開空中通道。而面對日本的12式岸艦導彈系統、美國海軍陸戰隊的NMESIS岸基平臺,殲-20也具備精準獵殺能力,確保中國海軍戰艦編隊順利穿越第一島鏈。

尤其令人矚目的是,殲-20的大規模列裝已成爲解放軍空軍戰略升級的核心。據央視報道,南部戰區、北部戰區已全面完成殲-20換裝,東部戰區則早已實現3個旅全員接裝,標誌着殲-20已從“尖刀”轉型爲“主力”。

▲殲-20

有美媒報道稱,目前中國已列裝超300架殲-20,到2025年預計將突破400架。作爲對比,美軍現役F-22不過120架,且生產線早已關閉。而F-35雖然產量較大,但全球範圍內“供貨不足+故障頻發”的困境已不容忽視,遠遠難以維持美軍所謂“空天優勢”的神話。

更令人震驚的是,殲-20的年產速度已經達到了“令人恐懼的規模”。據分析,成飛已具備2-4條殲-20生產線,年產量高達120架以上。這是什麼概念?等於美軍F-35三型全年產量的80%以上,且全部自用,不依賴出口訂單維持生產線,這種“全內循環”的軍工能力,美歐目前完全無法企及。

與此同時,沈飛也已基本停止部分機型的產線,集中資源生產殲-35等新一代隱身艦載機。多方信息顯示,中國正在同時推進至少兩款六代機計劃,其中包括空軍版本的重型六代機殲-36與疑似海軍型的艦載六代機的殲-50。這意味着,中國在第五代戰鬥機尚未達到極限時,已將研發重心投向第六代空天作戰力量。

▲不同型號的殲-20齊聚一堂

而這背後,是我國航空工業從設計、試飛、生產、服役、保障全鏈條體系化能力的集中體現。與之形成鮮明對比的是,美軍NGAD六代機項目一再跳票,2024年原定亮相的樣機如今仍停留在保密階段。即便美方再加碼預算,想要在2030年前形成戰力,也面臨產業鏈成本高企、項目分歧嚴重等現實難題。

可以說,殲-20的成功不僅是一個型號的勝利,而是中國在隱身戰鬥機領域實現“體系化突圍”的縮影。從東部戰區的島鏈壓制,到南部戰區的遠洋投送,從北部戰區的防空反隱身任務,到未來西部戰區的高原空戰保障,殲-20已實現全戰區部署,真正做到了“隱身平權”。

除了技術優勢與數量壓制外,殲-20在裝備策略上也體現出高度成熟的作戰理念——不再依賴少數“王牌部隊”,而是以標準化、規模化、多節點、高冗餘的體系作戰方式,將隱身機打造成“常態化突擊力量”,這遠比個別性能指標更具戰略意義。

▲對馬海峽

在對馬海峽這一戰略節點上,殲-20的現身無疑向日韓和美軍發出了明確信號:中國已具備深入其本土防區、精準摧毀關鍵節點的能力。而在不久的將來,隨着殲-35艦載機成軍、六代機步入戰場,中國空軍與海軍航空兵的協同突防能力將再次躍升。

放眼亞太,中國的隱身戰鬥機數量已超過日韓與駐日美軍隱身戰機總和。戰區一級“人人有殲-20”的局面正在形成,而美軍卻仍在爲F-35發動機可靠性和NGAD預算爭吵不休。中國空軍正在以“可怕的速度”重塑亞太天空的力量對比,下一個十年,誰纔是真正的空中主宰,答案已經不言而喻。