凌晨一點,我推開兒子房門,看到他窩在牀上,手機屏幕的光照得他臉色發白——這已經是他連續第七個晚上晝夜顛倒了。十六歲的孩子,眼睛只盯着手機屏幕裏的東西,整個人好像和現實世界脫了節。

過去幾個月,我和他爸試遍了辦法,急得不行:

先沒收手機,結果他半夜翻窗戶跑去網吧玩;

接着跟他好說歹說講道理,他要麼不吭聲,要麼直接摔門進屋;

最後帶他去看心理諮詢師,效果也不太明顯。

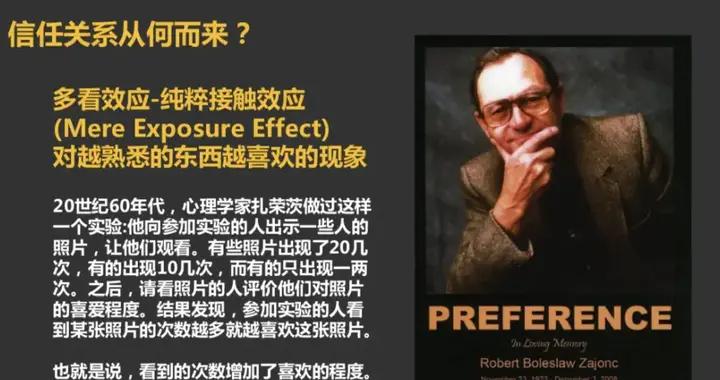

家裏氣氛壓抑得很。直到我讀到神經科學家肯特·貝里奇(Kent Berridge)一個重要的發現:“多巴胺驅動的是‘渴望’(wanting),而不是‘喜歡’(liking)本身。”

那些不停閃爍的遊戲畫面、刷不完的短視頻,用比現實生活強烈得多的刺激衝擊着大腦,結果就是學習、運動這些需要花時間、費力氣的事情,變得一點意思都沒有了。孩子不是故意偷懶或者學壞,是他的大腦被多巴胺這套“渴望”機制給困住了。

那一刻,我決定換條路走——不是對抗手機,而是幫兒子重建大腦的平衡。

第一步,定規則不是下命令。我坐在他牀邊,第一次沒提“別玩了”:“媽知道手機讓你放鬆,但它好像也偷走了你其他快樂?我們試試看,能不能給它劃個框?”沒有指責,只有商量。

我們像談判一樣拉鋸:上學日每天一小時,拆成兩段;週末三小時,但單次不超過60分鐘。晚上十點,手機必須待在客廳充電。白紙黑字寫好,貼在冰箱上——規則不是鎖鏈,是共同劃下的安全區。當他第一次主動在十點交還手機,我忍住歡呼,只輕輕說:“謝謝你守約,這不容易。”

第二步,用真實的陽光填滿空洞。兒子曾愛打籃球。一個週末我抱着新籃球站在門口:“陪我去趟體育館?就當散步。”他猶豫許久才起身。起初他只在場邊拍幾下,漸漸開始投籃。汗水順着他臉頰流下時,我看到一絲久違的光亮閃過他眼睛。心理學上叫“行爲激活”——當人動起來,情緒纔可能跟上腳步。

家裏添了畫架、黏土,甚至養了缸小魚。晚飯後全家圍坐,聊聊新聞或他喜歡的球星。《情緒自救》中強調:“行動是打破情緒牢籠的第一把鑰匙。”我們不再苦苦追問“你爲什麼抑鬱”,而是默默鋪一條通往陽光的小徑。

第三步,釜底抽薪——改變我們自己。我和他爸在家徹底告別“沙發刷手機”模式。晚飯後書桌成了我們的陣地,他寫作業,我看《抑鬱症打卡自救》。這本實操手冊讓我明白:家長穩定的情緒磁場,是孩子最好的心理氧氣。我不再爲他的反覆而崩潰,當他情緒低落時,只是安靜遞杯水:“累了就歇會兒,我在這兒。”

改變悄然發生。一個週六,他玩了四十分鐘遊戲,竟自己關了機。

“不玩了?”我詫異。

“嗯,”他抓抓頭髮,“沒勁,不如去投會兒籃。”他抓起球跑下樓,背影輕快。

那一刻我喉頭哽住。手機還在他生活裏,但已不再是全部。睡眠正常了,眼神有了焦點,甚至主動說起學校的事。兩個月的“多巴胺戒斷”,不是消滅快樂,而是幫他在真實世界重新校準快樂的刻度。

心理學家榮格講到:“除非你讓潛意識成爲意識,否則它將支配你的生活,而你會稱之爲命運。” 當孩子陷入多巴胺的泥潭,表面的對抗往往徒勞。真正的出路,在於理解那渴望快樂卻迷失方向的靈魂,用耐心幫他重新連接被切斷的生命力。

這條路沒有魔法。不過是在他墜落時不做拉扯他的繩子,而是成爲他腳下重新壘起的土地——真實、穩定、充滿微小而堅實的可能。