容貌焦慮自救指南:從自我批判到生命綻放的心理重建之路

一、容貌焦慮背後的心理密碼

在心理諮詢室裏,我見過太多在鏡子前崩潰的年輕人。他們手中握着美顏相機的自拍,眼角卻滲出真實的淚水。這種撕裂感,往往源於童年時期被種下的"心理魔咒"。

初中時的那次同桌評價,像一顆種子落進了潛意識土壤。發展心理學研究表明,12-15歲正是自我同一性形成的關鍵期,此時的負面評價會被大腦用特殊方式"編碼保存"。就像實驗中的幼猴對帶刺的假母猴產生恐懼記憶,這種創傷會在神經突觸間形成頑固的連接。

神經科學研究發現,當人產生"我很醜"的念頭時,前額葉皮層與邊緣系統的連接會出現異常波動。這種認知扭曲就像給現實世界戴上了灰色濾鏡,把朋友的安慰解讀成"他們只是不好意思說真話",將路人的目光曲解爲"他們在嘲笑我"。

二、破除焦慮的三大認知重構

1. 解構"顏值即價值"的社會劇本

當代年輕人平均每天接觸5000+個視覺信息,其中70%與容貌相關。這種信息轟炸會激活大腦的獎賞系統,讓我們誤以爲外貌等同於生存價值。但進化心理學證實,人類對美的偏好本質是健康基因的暗示,而非道德評判標準。

2. 重建自我評價的座標系

試着完成這個練習:拿出紙筆,左邊寫下"他人期待的我",右邊寫下"真實完整的我"。當把注意力從左列的"雙眼皮""皮膚狀態"轉移到右列的"共情能力""創造力"時,你會發現自己正在重構認知地圖。

3. 與焦慮情緒共處的藝術

正念療法中的"情緒天氣預報"技術很有幫助:當焦慮來襲時,像觀察雲朵般注視它,"此刻我的胸口有緊縮感,這是恐懼在敲門"。這種覺知練習能降低杏仁核的活躍度,讓前額葉重新掌握控制權。

三、從自我接納到自我超越的進階之路

行動清單:

- 每天記錄3個"非外貌相關"的自我肯定

- 嘗試72小時"社交媒體斷食"實驗

- 參加需要肢體表達的愛好(舞蹈/戲劇)

- 建立"閃光點銀行":收集他人對你的能力評價

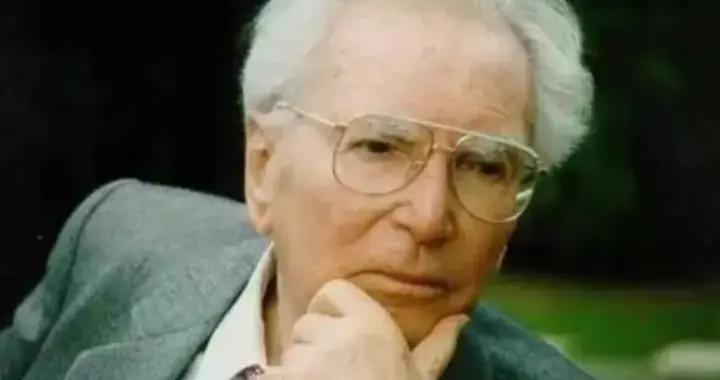

心理學教授Jordan Peterson曾說:"當你凝視深淵時,深淵也在凝視你。"容貌焦慮的本質,是生命能量在錯誤維度上的消耗。當我們學會把投向外界的目光收回來,真正看見那個在焦慮背後顫抖的靈魂,改變就已經發生。

記住:玫瑰不需要長成向日葵的樣子,每個生命都有屬於自己綻放的時節。這場與自我的和解之旅,或許就是生命給予我們最珍貴的成長禮物。