一、引言

近年來,我國的結婚率和生育率持續下降,初婚年齡不斷推遲,單身成年人口逐漸增多。這一現象不僅影響家庭結構,還可能對社會經濟發展產生深遠影響。

日前,由中國科學院心理研究所和社會科學文獻出版社共同主辦的國民心理健康藍皮書《中國國民心理健康發展報告》中發佈了《2023-2024年普通成年人與大學生婚育觀調查報告》。該調查報告揭示了當代年輕人對戀愛、婚姻和生育的態度變化。

本次調查覆蓋了全國31個省、自治區、直轄市的55,781名大學生和7,355名普通成年人。普通成年人中,未婚佔比27.3%,已婚佔比66.1%;大學生中,有伴侶的佔比30.4%,無伴侶的佔比69.6%。

調查工具圍繞婚育態度、婚育信心、理想與現實情況下的婚育年齡和生育子女數量展開,同時還涉及對特殊婚戀情況的接受度,旨在全面瞭解不同羣體對戀愛、婚姻和生育的看法與意願。

二、核心發現

1.年輕人婚育意願普遍較低

調查結果發現,有51.8%在校大學生認爲婚姻不重要(認爲“不太重要”佔40.2%,認爲“很不重要”佔11.6),48.2%的大學生認爲婚姻重要(認爲“非常重要”佔13.1%,認爲“比較重要”佔35.1%)。有59.4%的在校大學生認爲擁有子女不重要,40.6%的在校大學生認爲擁有子女重要。

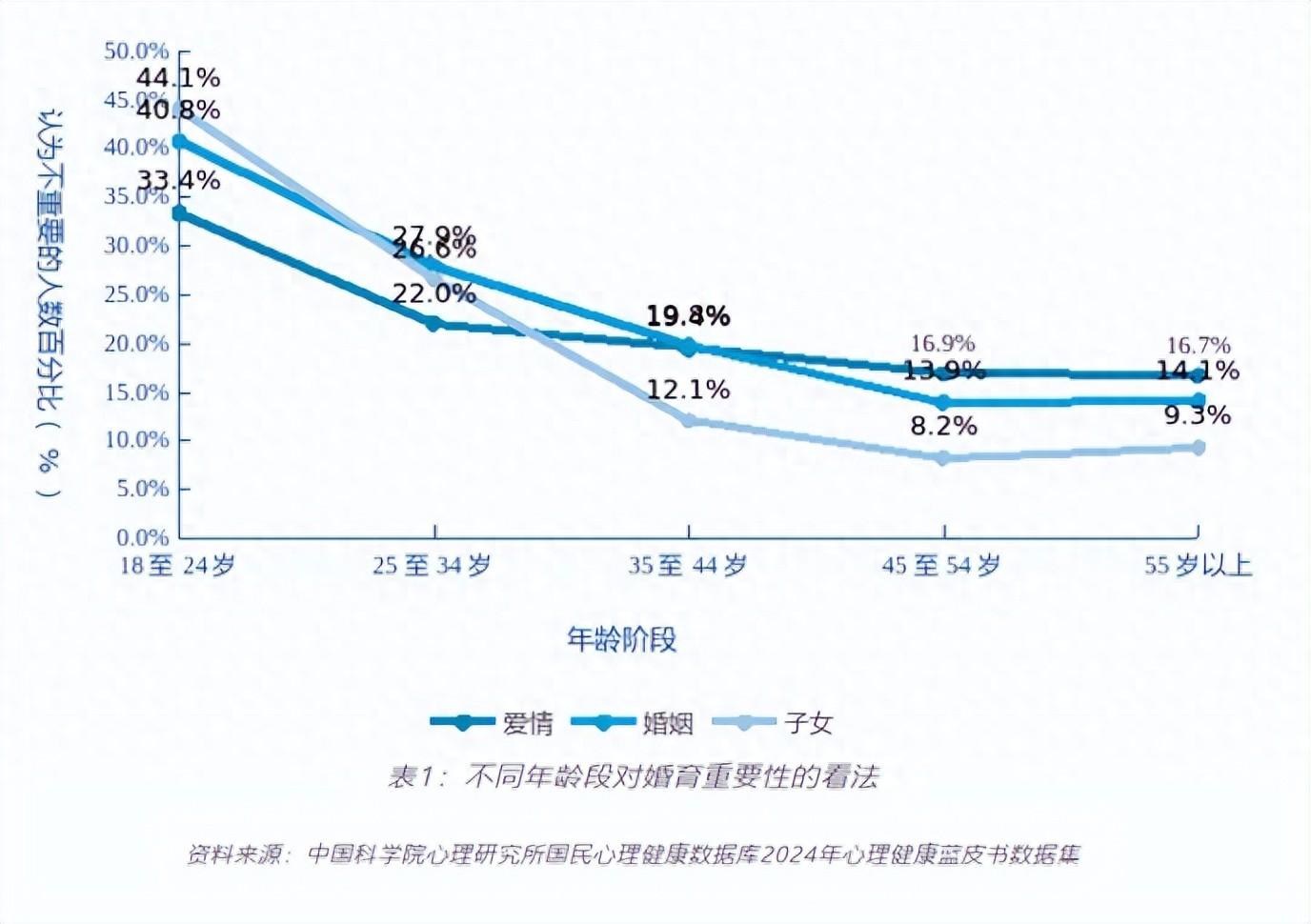

普通成年人18-24歲年齡段中,44.1%的成年人認爲擁有子女不重要,55.9%的成年人認爲擁有子女重要。

此外,婚育意願存在性別差異,女性比男性更不願意戀愛、結婚和生育子女。具體來說,在校大學生中,認爲愛情不重要的女生佔比與男生佔比的差值爲26.5%;認爲婚姻不重要的女生佔比與男生佔比的差值爲37.6%;認爲擁有子女不重要的女生佔比與男生佔比的差值爲34.7%。

調查還發現,隨着年齡階段的增加,對愛情、婚育持消極態度的比例呈下降趨勢。

從表1中可以看出,18歲至24歲階段的成年人認爲愛情、婚姻和生育子女不重要的佔比最高,但25歲及之後的年齡階段中,這部分比例顯著降低。例如,18歲至24歲階段的成年人認爲擁有子女不重要的成年人佔比達44.1%,而在25至34歲年齡階段的成年人中,認爲擁有子女不重要的成年人佔比降低至26.6%。這說明,隨着年齡的增加,成年人越來越重視婚育。

2.婚育意願理想與現實差距顯著

理想情況下,在校大學生希望結婚的平均年齡爲28歲,生育子女的平均年齡爲30歲。而考慮現實情況,希望結婚和生育的年齡平均延後2歲,且不願結婚和生育的人數比例顯著上升。

3.特殊婚戀情況的接受度

調查結果還發現,70%的大學生接受結婚但不生孩子,11.0%接受生孩子但不結婚。21.7%的普通成年人接受生孩子但不結婚。

三、低婚育意願的影響因素

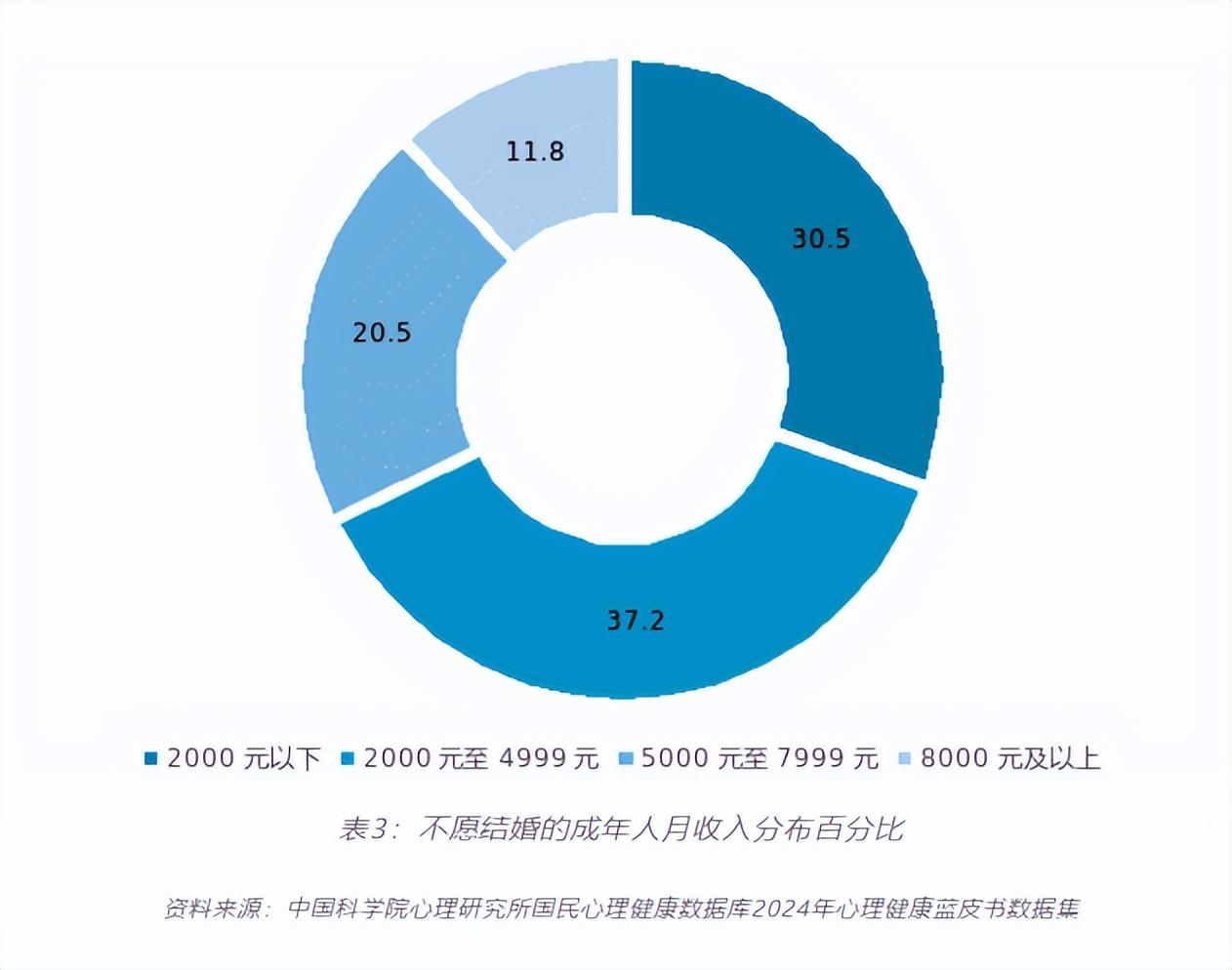

1.經濟壓力

經濟壓力顯著影響婚育意願。在普通成年人中,收入較低的人羣往往婚育意願較低,因爲他們擔心結婚和生育帶來的經濟負擔。大學生中,家庭經濟困難的學生也更傾向於放棄或推遲生育,因他們面臨着就業和經濟保障的雙重壓力。

2.性別差異

性別差異影響婚育選擇。女性更擔心婚育對職業發展的負面影響,尤其是“母職懲罰”,擔心生育後職業晉升受阻。而男性對婚育的接受度較高,但同樣受到經濟和社會壓力的影響,尤其是在經濟負擔較重的情況下。

3.家庭背景

家庭背景也對婚育意願產生影響。父母婚姻不幸福的子女傾向於選擇不婚不育,可能因對婚姻產生負面看法。父母文化程度較高的家庭,子女更傾向於推遲或放棄生育,可能受到父母重視個人成就和自我發展的影響。

四、建議與對策

爲構建健康可持續的婚育生態,需從觀念引導、制度保障與社會支持多維度協同推進。教育體系應在基礎教育與高等教育階段開設婚戀教育課程,通過系統化知識傳授與價值觀培養,幫助青年羣體建立基於平等尊重的婚戀認知,同時聯動媒體平臺創新傳播方式,以影視作品、公益廣告等形式展現多元包容的婚戀圖景,扭轉功利化擇偶傾向。

針對婚育女性面臨的現實困境,需推動家庭責任分配機制改革,通過立法保障男性育兒假制度,引導家庭成員共同承擔養育責任,同時鼓勵企業建立彈性工時、遠程辦公等靈活就業模式,並在職業晉升通道中消除性別歧視,形成職場與家庭平衡發展的支持體系。

對於適婚人羣的經濟壓力,應構建覆蓋購房、生育、教育的階梯式補貼政策,探索共有產權住房與普惠性托育服務,並依託社區構建"全生命週期"服務網絡,整合婚姻調解、科學育兒等專業資源,形成線上線下聯動的支持平臺。

此外,需在法律層面完善非婚生育人羣的醫療、教育等社會保障權益,拓寬輔助生殖技術覆蓋範圍,通過公共討論空間營造與文化作品創作,逐步提升社會對多樣化生活方式的包容度,最終形成傳統家庭形態與新型婚育模式和諧共生的社會氛圍。

五、結語

當代年輕人的婚育觀正在發生深刻變化,經濟壓力、性別差異、家庭背景等因素共同影響着他們的婚育意願。面對這一趨勢,社會各界需要共同努力,提供更多支持與保障,幫助年輕人平衡個人發展與家庭責任,促進社會的和諧與穩定。

(中國網心理中國網址:http://psy.china.com.cn/ 作者:中國科學院心理研究所陳祉妍等)