2025年7月13日,一個圍繞着“東方明珠發射激光攻擊喝蜜雪冰城的我”的梗在網上流傳開來,並迅速得到了網友們的響應;

緊接着衍生出了各種二創。

這個梗的初衷是以物美價廉的蜜雪冰城與洋氣小資、人均消費水平較高的上海式生活風格格格不入而引發的張力展開的;

配上外灘的“安卓手機禁止拍照”等標語,有一種自嘲的喜感。

笑過之後,很多人並不會深究其中的真實所在——畢竟東方明珠不會真的攻擊人。

當然,也有可能是人們已經逐漸習慣了這種調侃。

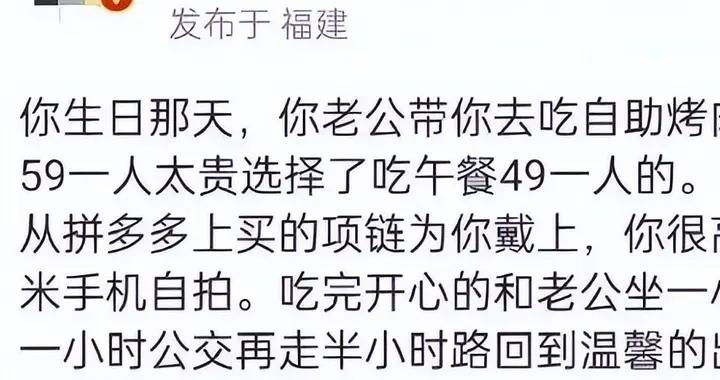

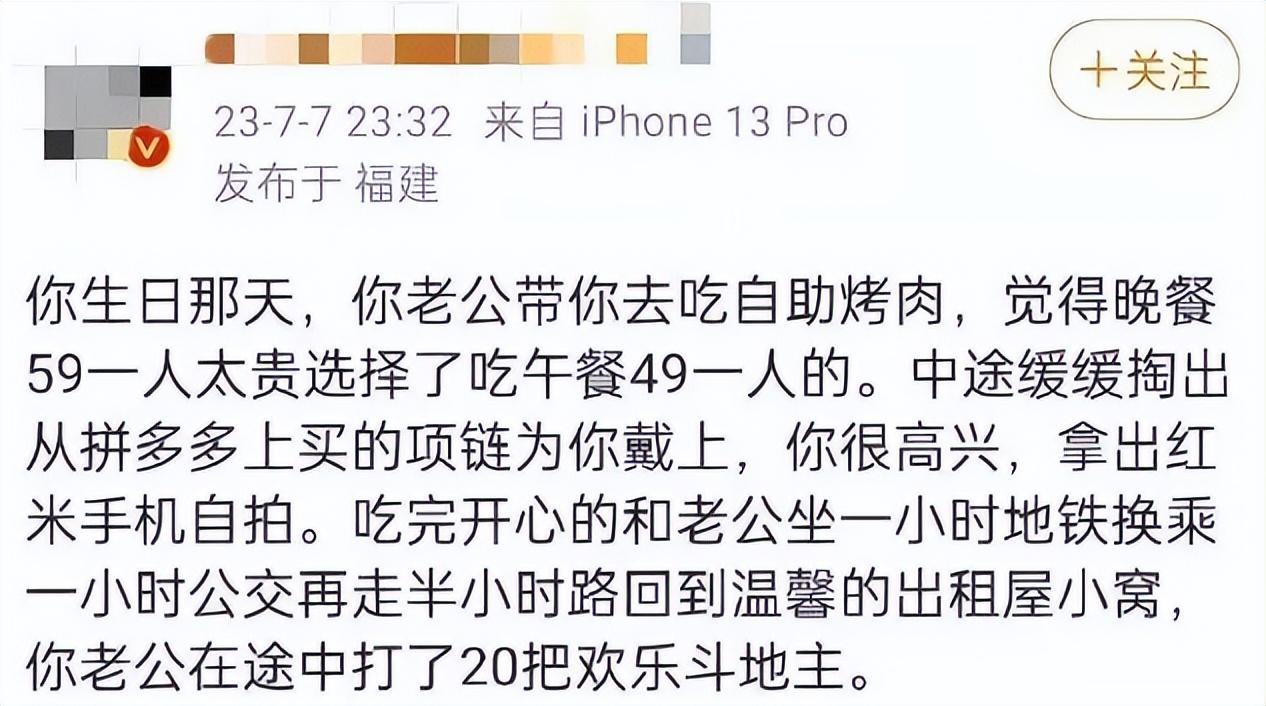

其實僅僅在兩年前,2023年的7月7日,面對一位“情感大V”對於“49元烤肉自助、紅米手機、拼多多、坐地鐵”等一系列要素的集中嘲諷;

衆多網友幾乎清一色的表達出不服甚至是憤怒:

是不是網絡的虛幻浮華讓其忘記了真實的生活應該是怎樣的?如果49元的自助餐都算是“窮人飯”,那麼到底什麼樣的餐飲標準纔算合理?

不得不說,社會的飛速發展爲我們的生活帶來了諸多便利,具體的生活水平方面也得到了較大的提升:

在飲食上,我們在三十年左右的時間裏徹底擺脫了溫飽的威脅;

並且可以按照自己的喜好、所屬的社會階級等因素來制定自己的飲食方案,以此來彰顯符合自己身份的生活狀況。

這其實是可以理解的。

無論是北京人津津樂道的滷煮火燒,還是長江沿岸工人的一頓“早酒”亦或是口味清淡的廣式打邊爐;

在當今都需要付出並不便宜的代價——但這符合對應地區人們的口味,也能夠獲得快樂,所以這樣的消費是合理的。

最重要的是,他們喫、喝是爲了自己,爲了快樂。

但還有一部分飲食乃至衣着相關的消費,致力於在互聯網構築的空間當中彰顯自己的開銷和代價。

比如有精緻的白領會在朋友圈“不經意”的曬出自己的奢侈品包具和手錶、最新款的手機和背景當中的米其林餐廳。

還有的人則是將諸如Starbucks、Omakase、tesla等品牌作爲社交媒體的“水印”,意在彰顯自己的“品味”。

在現代社會對全球人們生活方式的改造過程中,現代性的利弊表現得十分明顯。

在布迪厄(Pierre Bourdieu)看來,現代社會中的社會區隔是由不同社會階級的人們綜合其審美偏好、生活品味和文化實踐等具體內容;

自然而然形成的一種屬於自我階級的認同方式,其中的人們也會對外界羣體產生排斥。

那些自認爲屬於精英階級的人,會敏銳地去尋找其眼中能夠彰顯屬於該階級的行爲與喜好,並主動投入其中,嘗試與之相融合。

在這一過程中,無數炫耀性消費(Conspicuous Consumption)行爲出現。

包括但不限於出門就打車、手中一般拿着咖啡或奶茶、喫飯和穿着看價格不看味道甚至所謂的Citywalk和“鬆弛感”……

其實一個人過怎樣的生活、平時喫些什麼,外人一般都是不太會在意的;

如果主動分享給他人看的話,還刻意強調價格、品味、格調等內容,那麼不外乎就是一種藉助他人來確認自己存在價值的心態。

就像上文提到的那個嘲諷“49元窮人飯”的所謂“情感大V”一樣:

其互聯網上的身份賦予其一種“優於常人”的優越感,無意當中就形成了一種“我是精英階級”的認知框架;

以至於其看到再普通不過的生活時都要加以嘲諷。

對於這樣的行爲,科胡特(Heinz Kohut)在他的著作《自體的分析》中如此評價:

“自戀者的世界裏,他人只是確認自我價值的工具。”

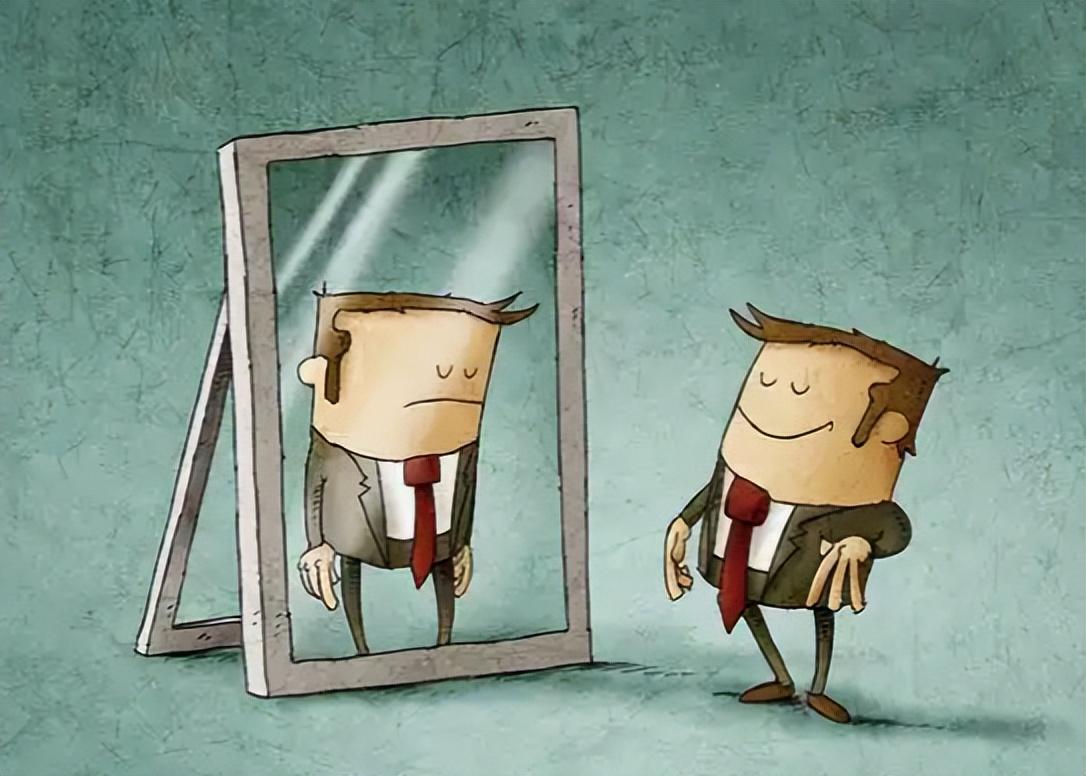

這些人只是將他人當做一種鏡面式的映射,他們不會去嘗試理解他人,只會從中尋找自己。

除了他之外,對別人平凡的生活指指點點,大加諷刺的人在互聯網上屢見不鮮。

比如一些情侶和夫妻將自己難忘瞬間放在社交平臺上,記錄美好生活的內容;

評論區總是會充斥着負面的聲音:“廉價的浪漫”、“要是我直接翻臉/分手”、“太Low了”等等等等……

這些人的動機,無一例外都是嘗試通過貶低、嘲諷等行爲創造他人的情感創傷,以此來維繫“我很高級”的認知。

無論是禮物,還是難忘的一頓飯,或者平凡的生活,其本身的符號含義遠大於實際含義,這種具體的記憶承載的是親密的情感。

但資本流動日益加速逐漸創造出一種“低消費=失敗”的不健康價值觀,會讓很多人產生焦慮的情緒。

對此,完全不必理會。

虛幻的富貴也許很美好,但踏實的喜悅纔是幸福。

-The End -

作者-木易

第一心理主筆團 | 一羣喜歡仰望星空的年輕人

圖片源自網絡,侵權請聯繫