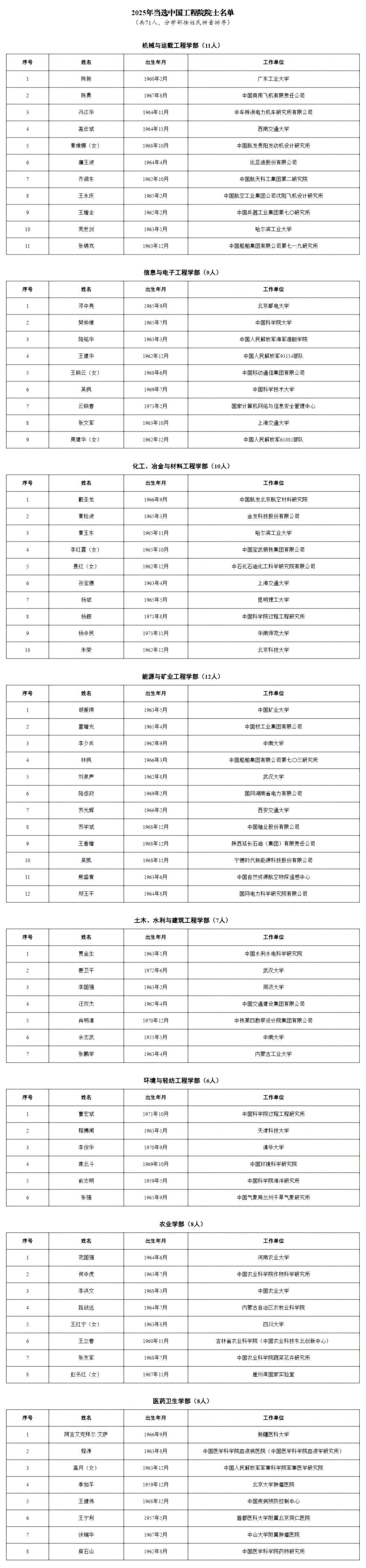

11 月 21 日,中國科學院選舉產生了 73 名中國科學院院士和 27 名中國科學院外籍院士。本次中國科學院和中國工程院院士增選共有 144 人當選。本次兩院院士增選中,最年輕的院士爲 44 歲,有兩位院士來自於寧德時代和比亞迪這樣的民營企業,同時共有 13 位女性科學家當選。此外,本次增選特別關注長期工作在科研和工程技術一線的專家,在中國工程院新當選的院士中,有 6 位是長期紮根西部邊遠地區的專家。

據統計,新當選的中國工程院院士中,機械與運載工程學部 11 人,信息與電子工程學部 9 人,化工、冶金與材料工程學部 10 人,能源與礦業工程學部 12 人,土木、水利與建築工程學部 7 人,環境與輕紡工程學部 6 人,農業學部 8 人,醫藥衛生學部 8 人。

兩位院士來自比亞迪和寧德時代,院士評選向國家急需領域傾斜

來自比亞迪的廉玉波是新當選的中國工程院院士,他是比亞迪首席科學家和汽車總工程師。其長期工作於新能源汽車研發一線,主導開發了多款具有里程碑意義的車型,並攻克了電動汽車動力系統等卡脖子核心技術。他的當選是中國新能源汽車產業從跟隨到引領的一個縮影,標誌着產業界的技術領袖得到了國家級學術榮譽體系的高度認可。

圖 | 廉玉波(來源:https://baike.baidu.com/pic/%E5%BB%89%E7%8E%89%E6%B3%A2/769296/1/e7cd7b899e510fb)

寧德時代的首席科學家吳凱也是新當選的中國工程院院士。歷時十餘年聯合攻關,吳凱在基礎材料、電池系統和工藝裝備等全鏈條關鍵技術上取得了一系列重大原創性突破。項目成果推廣到全球 80 多個國家和地區,牢固確立了中國動力電池品牌的世界引領地位。他的當選反映了以電化學儲能爲代表的新能源技術在能源系統和戰略性新興產業中有着日益重要的地位。他的工作緊扣碳中和國家戰略,其入選也體現了院士評選向國家急需的關鍵領域傾斜的導向。

圖 | 吳凱(來源:https://www.stdaily.com/web/fangtan/2024-08/08/content_212163.html)

據瞭解,中國工程院院士在 2025 年首次爲民營科技領軍企業設置了 8 個專項名額,這一關鍵制度的設計,直接促成了來自寧德時代和比亞迪等企業的專家當選成功。

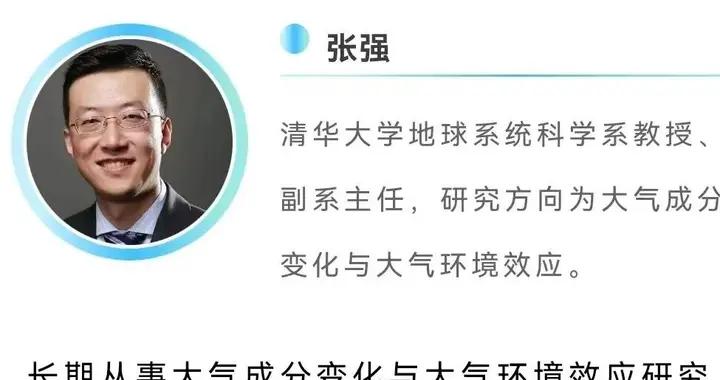

44 歲北大 80 後數學教授成 2025 年最年輕院士

本次增選的兩院院士平均年齡 57.2 歲、最年輕院士 44 歲、最年長院士 66 歲、60 歲(含)以下佔比 67.1%。這表明科研隊伍正在注入更多新鮮血液,年輕化趨勢明顯。

44 歲的劉若川是北京大學數學科學學院教授、副院長,是 2025 年當選院士中最年輕的一位。劉若川在 p 進霍奇理論與 p 進自守形式等領域取得了一系列研究成果,特別是對非交換 p 進霍奇理論作出了開創性工作,解決了 p 進模形式領域一些多年懸而未決的猜想,對拓撲循環同調引進了新的計算方法。他還與合作者開展了算術幾何與代數拓撲的交叉研究,給出了拓撲循環同調全新的計算方法,開闢了一個新的研究方向。

圖 | 劉若川(來源:https://baike.baidu.com/pic)

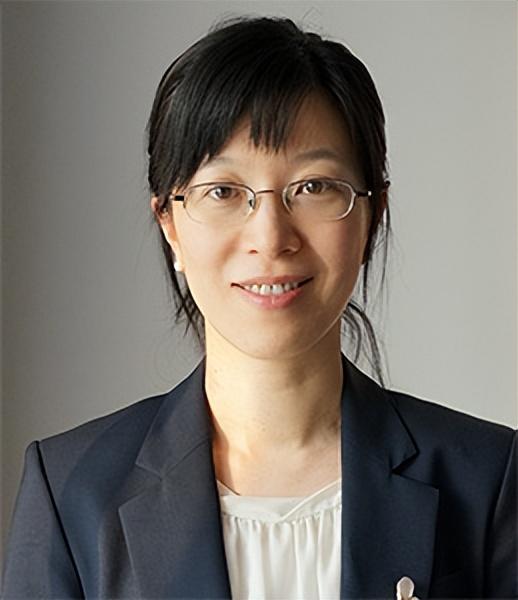

13 位女性科學家當選,涵蓋生醫、航天、農業等多領域

在新當選的中國科學院院士名單中,胡海嵐、朱蘭、王豔芬、何元智、張豔寧這 5 位女性學者當選。在新當選中國工程院院士名單中,黃維娜、王曉雲、周建華、李紅霞、聶紅、王紅寧、趙書紅、高月這 8 位女性學者當選。

胡海嵐來自於浙江大學,自 2008 年自美國學成歸國後,專注於腦的高級功能及相關疾病的研究,取得了一系列研究成果:發現了社會競爭中“勝利者效應”的腦機制,揭示了後天的經歷經驗可以通過重塑神經環路來改變先天的弱勢;從分子、細胞和系統等多層面對抑鬱症的成因提出了新的闡釋,爲研發更好、更安全的抗抑鬱藥物提供了新思路。近年來,其還獲得何梁何利科技與技術進步獎、國際神經科學組織凱默理獎、聯合國教科文組織傑出女科學家獎等。

圖 | 胡海嵐(來源:https://person.zju.edu.cn/hailanhu)

朱蘭是北京協和醫院婦產科學系主任,朱蘭在婦產科學疑難危重症及罕見病領域從事臨牀及科研工作三十餘年,手術逾萬臺。她創立了中國女性盆底專業,注重以臨牀問題爲導向的基礎科學研究。完善了盆底解剖重建要點及功能恢復理論體系,發明系列盆底重建手術,首創“協和式”盆底重建術將複雜 IV 級手術簡單化,使成功率由 54% 提高到 90% 以上的國際最好水平。牽頭制定全部中國盆底臨牀指南和共識,部分被納入國際指南;倡導並主持首箇中國產後盆底篩查和康復計劃,建立質控標準和中國特色的三級防治體系,牽頭制定盆底診療團體標準,十五年不懈努力使中國成年女性尿失禁患病率由 31% 降爲 16%,在世界盆底領域 Pelvic Organ Prolapse 專家評分(Expertscape)全球排名 11/16337,位居中國首位,在盆底領域全方位提升中國診療及預防水平。

圖 | 朱蘭(來源:https://baike.baidu.com/item/%E6%9C%B1%E5%85%B0/1343048)

王豔芬是中國科學院大學黨委常務副書記、副校長,她長期從事地理與生態學研究,研製了首張青藏高原 1:50 萬草地植被羣系圖,構建了表徵生態系統穩態轉換的生態能量學模型,提出了土壤碳庫系統穩定性理論,發展了“以氮促碳”和“適度利用”的草地適應性管理新模式。曾獲首屆“全國野外科技工作先進個人”、西藏自治區科學技術獎一等獎、青海省自然科學獎一等獎等獎勵。

圖 | 王豔芬(來源:https://baike.baidu.com/pic/%E7%8E%8B%E8%89%B3%E8%8A%AC/41683/1/b7fd5266d0160924)

何元智是信息支援部隊某研究所研究員。她深耕衛星通信三十餘年,核心貢獻是帶領團隊自主設計並研製建成我國新一代某型通信系統,實現了裝備性能的跨代躍升。她帶領團隊攻克了 10 餘項卡脖子技術,提出了自主設計的全新體系架構。她始終堅持“把論文寫在戰場上”的理念。爲了確保裝備可靠,她上高原、下海島、走邊防,深入極端環境實地驗證裝備性能,並據此研製出更加輕便可靠的手持裝備,直接服務於一線官兵。

圖 | 何元智(來源:https://baike.baidu.com/pic/%E4%BD%95%E5%85%83%E6%99%BA/23646645/1/3b292df5e0fe9)

張豔寧是西北工業大學黨委常委、副校長,張豔寧長期致力於圖像處理、模式識別、計算機視覺與智能信息處理、人工智能、機器學習等研究, 與航天、航空等方面的需求相結合。她曾主持了多顆衛星的星上實時處理系統,帶領團隊構建了空天地海一體化大數據應用技術國家工程實驗室,還將技術用於黃河防洪減災,牽頭研製了多源遙感黃河洪水冰凌監測軟件系統。

圖 | 張豔寧(來源:https://teacher.nwpu.edu.cn/ynzhang.html)

黃維娜是中國航空發動機集團有限公司型號專職總師,她長期工作在航空發動機研製一線,曾擔任“岷山”發動機的總設計師,這是爲 L-15 高級教練機研發的一款雙轉子加力型渦扇發動機,其團隊在中等推力發動機領域取得了顯著進展,涵蓋了從第三代到第四代型號的研發。

圖 | 黃維娜(來源:https://baike.baidu.com/pic/%E9%BB%84%E7)

王曉雲是中國移動通信集團有限公司總工程師,在 TD-LTE 標準融合、新技術創新、產業化推進和國際推廣等方面做出了重要貢獻,推動了中國移動通信事業技術創新的發展。其曾先後擔任 IMT-Advanced(4G)及 IMT-2020(5G)推進組、新一代移動通信網技術應用國家工程實驗室負責人、國家科技重大專項“新一代寬帶無線通信網”副總師,中國無線電協會副理事長,中國半導體行業協會第八屆理事會專家委員會副主任。

圖 | 王曉雲(來源:https://baike.baidu.com/pic/%E7%8E%8B%E6%99%93%E4%BA%91/20827929/1/730)

周建華是中國衛星導航領域的資深專家,長期擔任北斗二號地面運控系統總師和北斗三號地面運控系統副總指揮。自 1995 年加入北京衛星導航中心以來,她參與北斗系統研製與建設工作二十餘年,參與北斗一號、北斗二號及北斗三號系統的關鍵技術論證與工程實施,主導地面運控系統的技術攻關。

圖 | 周建華(來源:https://baike.baidu.com/item/%E5%91%A8%E5%BB%BA%E5%8D%8E/6174)

李紅霞是先進耐火材料國家重點實驗室主任,中國中鋼股份有限公司總工程師,河南省科協副主席,李紅霞曾研製重型燃氣輪機、航空發動機用高承溫新型熱障塗層,通過國資委評估並與沈發、中國重燃簽訂協議。其所研製的高溫陶瓷隔熱材料在環形 F 級燃氣輪機掛機試驗成功,填補了中國國內空白。其還創建了高溫熱密封材料熱回彈、熱泄漏評價方法及設備,爲亞軌道可重複使用運載器的成功做出了貢獻。

圖 | 李紅霞(來源:https://baike.baidu.com/pic/%E6%)

聶紅是中國石化集團公司首席專家,長期從事煉油加氫催化劑與工藝研發,主持開發柴油清潔化技術,曾突破 RN-10 催化劑製備工藝,支撐柴油標準從國Ⅰ升級至國Ⅵ。研製了重油高效轉化技術,開發雙通道催化劑與 RICP 級配工藝,推動國內 25 家煉廠原油利用率提升。其還曾主導研發生物航煤技術,實現了餐飲廢油制航煤工業化生產並應用於 C919 試飛燃料。

圖 | 聶紅(來源:https://baike.baidu.com/pic/%E8%81%82%)

王紅寧是四川大學生物學雙一流學科首席科學家,動物疫病防控與綠色發展四川省重點實驗室首席科學家。其曾開創了“全鏈條-可溯源-能預測”三位一體畜禽細菌病生物安全防控理論和方法,創制了畜禽病原菌檢測、防控技術和新獸藥等 99 種。並曾牽頭完成了“豬雞病原細菌耐藥性研究及其安全高效新獸藥研製”,攻克了雞蛋及蛋製品病原菌污染及抗生素殘留的世界性難題,建立了生豬、蛋雞細菌病生物安全防控新範式,細菌病發生率降低 50%,抗生素減量 30%-97%。

圖 | 王紅寧(來源:https://life.scu.edu.cn/info/1048/1845.htm)

趙書紅是華中農業大學動物科學技術學院、動物醫學院院長,趙書紅針對中國生豬基礎研究和產業重大需求,解析了豬重要經濟性狀調控機制,研發了系列組學方法和工具,創建了豬整合組學基因挖掘技術體系,開發一批自主知識產權的分子育種標記,構建了豬基因組育種技術體系,選育和創制了多個瘦肉豬新品系、優質黑豬和基因編輯育種新材料。

圖 | 趙書紅(來源:https://baike.baidu.com/pic/%E8%B5%B5)

高月是軍事醫學科學院放射與輻射醫學研究所藥理毒理研究室主任、研究員、博士生導師,長期從事中藥藥理、毒理和軍事藥學研究,創建了配套的中藥安全性研究關鍵技術平臺,形成了中藥安全性評價的新技術體系,成功用於中藥的毒性成分確認、致毒機制解析、經典理論實證、創新藥物研發。她首次從毒性成分和藥物代謝酶角度揭示了中藥配伍“反”與“不反”的科學本質,是中國國內最早、覆蓋面最廣的關於中藥配伍禁忌的酶學機制研究。

圖 | 高月(來源:https://baike.baidu.com/pic/%E9%AB%98%)

新型研究型大學登場,多名學者進入候選階段

雖然在此次院士增選的最終名單中,西湖大學和寧波東方理工大學等新興研究型大學未能實現零的突破,但它們在候選人階段的表現已經足夠引人注目。在院士增選的有效候選人名單中,西湖大學的湯雷翰、汪徐家、柴繼傑以及寧波東方理工大學的魏蘇淮、蔡宗葦等多位學者位列其中,這本身就標誌着這些高校的學術實力和人才質量獲得了學界的初步認可。這類大學通常以高起點、國際化、研究型爲特點。它們從創立之初就聚焦前沿基礎研究,並嘗試創新的科研組織模式,爲中國的科研體系注入了新的活力。

另據悉,本次院士增選堅持以重大貢獻、學術水平、道德操守爲準繩,着重從長期奮戰在一線的科研人員中遴選院士,向國家急需的關鍵領域、新興學科、交叉學科、國家重大工程、重大科研任務和重大科技基礎設施建設傾斜,堅決破除“四唯”,打破論資排輩,不以“帽子”評判人才。

附全部名單: