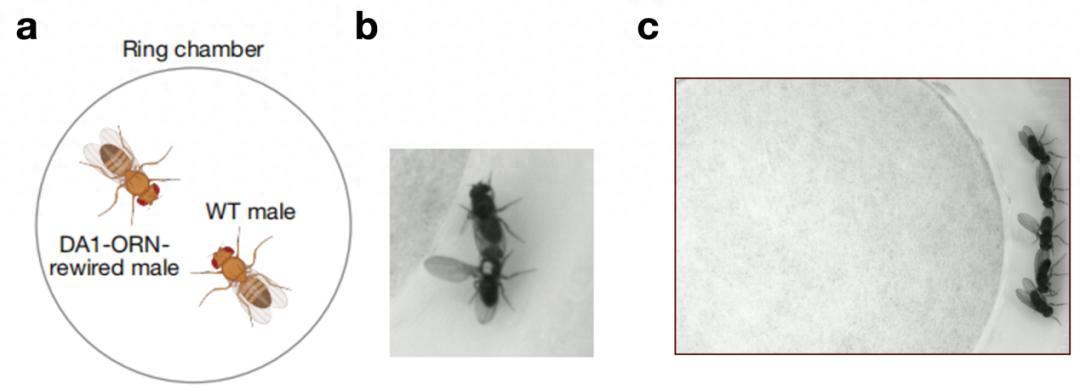

一隻原本對同伴毫無興趣的雄性果蠅,會不會突然開始瘋狂地向其他雄性求愛。這看起來有點荒誕不羈的場景,發生在了北京大學校友、美國斯坦福大學駱利羣課題組博士後、即將於 2026 年回國入職西湖大學的呂程的實驗臺上。

他和合作者針對果蠅大腦進行了神經元重連,不僅改變了大腦對氣味的響應,甚至逆轉了它們的社會行爲。具體來說呂程將一隻經過“換線”改造的雄性果蠅和一隻正常的雄性果蠅放在一個小房間裏進行觀察。

在正常情況下,雄性果蠅之間會保持一定距離,很少會向對方求愛。然而,那隻被改造過的果蠅卻出現了驚人的行爲:它頻繁地向那隻正常雄性果蠅振動翅膀求偶,而這其實是果蠅界典型的“求婚”儀式。

更有趣的是,當把五隻都改造過的雄性果蠅放在一起時,場面一度非常混亂:它們互相追逐、求愛、甚至形成了求愛鏈,比如一隻果蠅在追求前面的同伴,而自己也被身後的另一隻果蠅追求着。這說明,通過改變果蠅大腦最基礎的硬件連接,一種固有的社會行爲被成功逆轉了。

圖 1 | 大腦重連影響雄性果蠅之間的求偶行爲(改編於:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09769-3)

或可啓發更強大 AI

在應用上:首先,可以啓發更強大的 AI。當前 AI 主要是模仿大腦處理信息的“軟件”功能,而這項研究告訴我們大腦在“硬件”也就是連接結構的設計上本身就蘊含着深奧的智慧。

比如,爲何大腦會演化出這樣一套連接規則?這些規則如何保證系統的穩定和高效?如能從這種發育工程學中獲得靈感,或許可以幫助人們設計出更加接近人腦、更加高效技能的新一代 AI 網絡結構。

呂程告訴 DeepTech:“當前神經網絡模型主要從大腦的功能層面獲取啓發。我們相信,從發育角度理解神經連接的形成原理同樣至關重要。發育過程所遵循的特定規則,可能導致某些連接模式根本無法實現。

這一發現將啓發 AI 領域重新審視現有模型的約束條件,通過調整或簡化部分假設,有望爲優化下一代 AI 模型提供重要的理論指導。”

其次,可用於理解大腦疾病的根源。許多神經發育疾病比如自閉症,很可能源於大腦在發育初期的“電路連接”發生了細微的錯誤。而這項研究提供了一個強大的模型,讓人們能夠直接研究特定的連接錯誤如何導致了特定的行爲異常,從而有助於治療這類疾病。

“我們的工作首次完整揭示了從神經發育到功能實現的全過程鏈條,爲全球腦科學計劃中‘理解先行’的研究路徑提供了一個具體範例,這將有力推動更多類似研究的開展。”呂程告訴 DeepTech。

再次,可用於探索生命的演化。物種的大腦在演化過程中是如何變化的?未來也許不需要創造全新的基因,只需要通過調整現有“身份證”的組合方式、微調大腦的連接,就能產生新的行爲,從而更好地適應環境。

(來源:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09769-3)

大腦的“身份證”與連接密碼

我們的大腦是一個無比複雜的“電路板”,神經元則是上面數以億計的“電線”,神經元按照一張精密的藍圖連接在一起。正是這些連接讓我們可以識別身邊人的聲音、感受到冰淇淋的甜美、甚至學會騎自行車。但是,假如人們可以像電工更換電路一樣改變大腦的連接,會發生什麼呢?

在我們的大腦中,不同類型的神經元只有找到正確的合作伙伴並進行連接才能正常工作。這個過程就像一個超大規模的相親大會,每個神經元都必須憑藉自己攜帶的“身份證”也就是細胞表面蛋白來找到正確的伴侶,同時拒絕錯誤的匹配。

人們很早就發現了這些“身份證”,但一直存在這樣一個謎團:大腦的連接如此精確,僅僅依靠一兩種蛋白就能實現嗎?畢竟對於人類來說,我們很難僅僅憑藉性別這一條信息來從茫茫人海里找到唯一對的那個人。

此前,人們曾嘗試只依靠改變一種“身份證”,結果發現大腦連接只產生了微小的變化,彷彿大腦有着強大的備份系統。這引出了兩個核心問題:首先,需要同時改變多少種“身份證”,才能完全欺騙大腦,讓它建立一套全新的連接?其次,這種硬件的換線,真的會改變動物的思維和行爲嗎?

(來源:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09769-3)

果蠅:小而精的完美實驗室

爲了解決這些難題,呂程選擇了生物研究的老朋友——果蠅作爲研究對象。這種小小的生物雖然其大腦只有大約 10 萬個神經元(人腦有 860 億),但是果蠅的嗅覺迴路的結構出奇的規整和清晰。

在果蠅的嗅覺大腦中,有大約 50 種不同類型的“氣味探測器”即嗅覺受體神經元,每種探測器專門負責探測一系列特定的氣味分子。更神奇的是,每一種探測器都會精確地連接到一種“信息中轉站”即投射神經元上。

它們連接的地點是一個名爲嗅小球的微型結構。這種一對一的、規整的連接方式,爲呂程提供了一個絕佳的“電路圖”,讓他可以清晰地觀察並嘗試修改其中的連接。

研究中,呂程設計了一個非常巧妙的實驗,並選擇了兩條特定的線路。第一條線路是 DA1 線路,可被用於專門探測一種名爲 cVA 的雄性信息素。當這條線路被激活時,會向雄性果蠅大腦發送禁止求愛的信號,從而可以有效抑制雄性果蠅之間的求偶行爲。

第二條線路是 VA1v 線路,可被用於專門探測另一種名爲 PA 的果蠅信息素。當這條線路被激活的時候,則會發出可以追求的信號,從而促進雄性果蠅的求愛行爲。

而呂程更是定下了一個頗爲大膽的目標:把 DA1“探測器”的線路,從它原本的禁止求愛中轉站上拔下來,硬生生地接到促進求愛的 VA1v 中轉站上去。

這就相當於把火災報警器的線,接到了晚會彩燈的開關上。結果就是一旦有火災(即探測到 cVA),觸發的不是刺耳的警報,而是狂歡的彩燈。

(來源:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09769-3)

破解密碼與三重改造策略

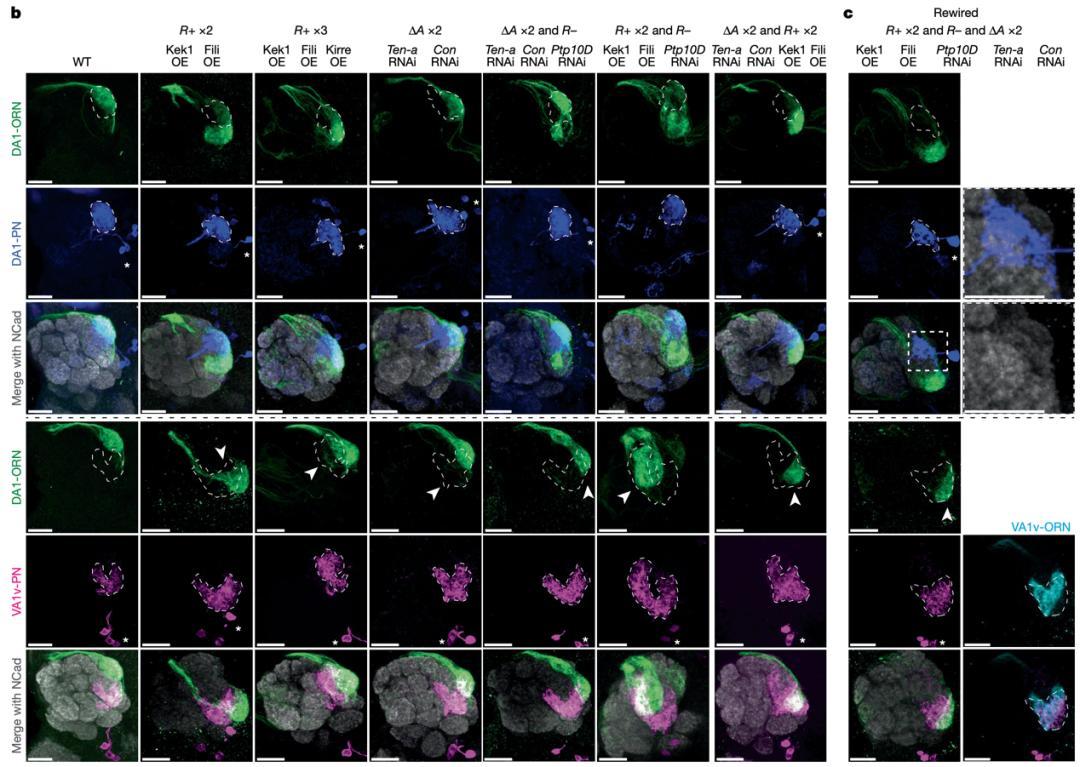

要實現這個目標,就得破解果蠅大腦的連接密碼。爲此,呂程和合作者們重點研究了 10 種關鍵的細胞表面蛋白“身份證”,並將它們分爲兩類:第一類是吸引力“身份證”,它就像磁鐵一樣,幫助正確的夥伴相互吸引和穩定連接。

第二類是排斥力“身份證”,它就像同極相對的磁鐵,可以防止神經元與錯誤的夥伴連接。基於此,呂程制定了三重改造策略,只針對 DA1 探測器進行基因改造。

第一種改造是增強排斥(R+),讓 DA1 探測器與其原配搭檔即 DA1 中轉站之間的關係變差。通過在 DA1 探測器上過量表達某些排斥性蛋白,這相當於在原配之間製造矛盾促使它們分手。

第二種改造是減少排斥,讓 DA1 探測器與它的新目標即 VA1v 中轉站之間的障礙消失。通過降低 DA1 探測器上的某種排斥蛋白的水平,來拆除它和新搭檔之間的隔閡。

第三種改造是匹配吸引,讓 DA1 探測器與它的新目標即 VA1v 中轉站之間看對眼。通過調整 DA1 探測器上吸引力蛋白的種類,使其匹配新搭檔的喜好,這就相當於給它們製造共同話題。

起初,呂程像試密碼一樣,一次只改變一種蛋白,結果大腦的連接只有輕微的變化。這印證了之前的猜想:大腦的連接具有冗餘性,非常穩固。但是,呂程沒有放棄,而是開始嘗試組合密碼。

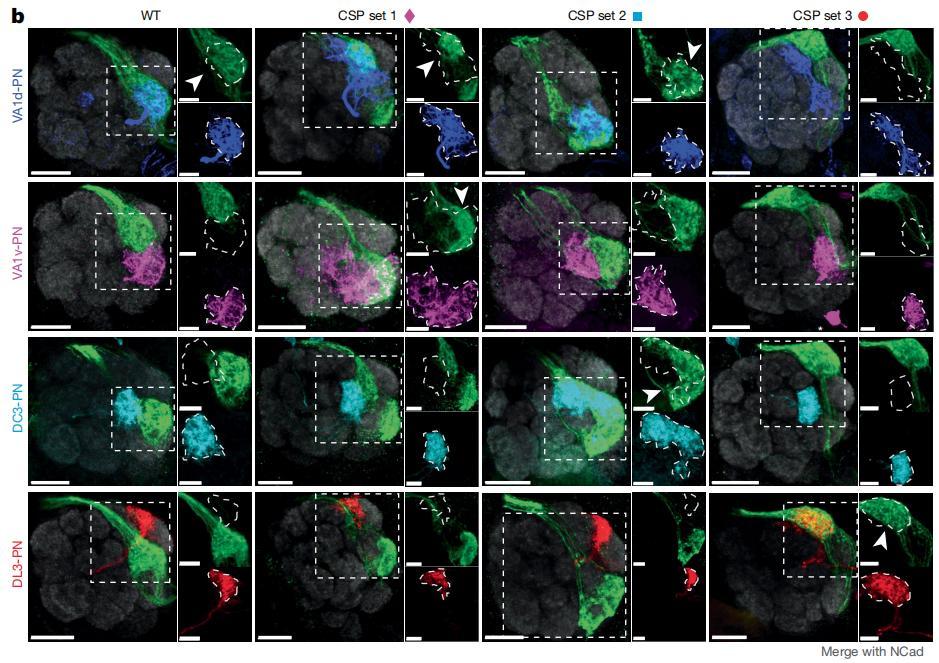

令人驚喜的是,當他將五種特定的蛋白(Kek1, Fili, Ptp10D, Ten-a, Con)進行組合改造時,奇蹟發生了。在顯微鏡下,DA1 探測器的線路幾乎完全脫離了原配的 DA1 中轉站,並與新的 VA1v 中轉站緊密地纏繞在了一起。這意味着果蠅大腦的電路重連首次在解剖結構上實現了。

(來源:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09769-3)

人工調控實現行爲鉅變

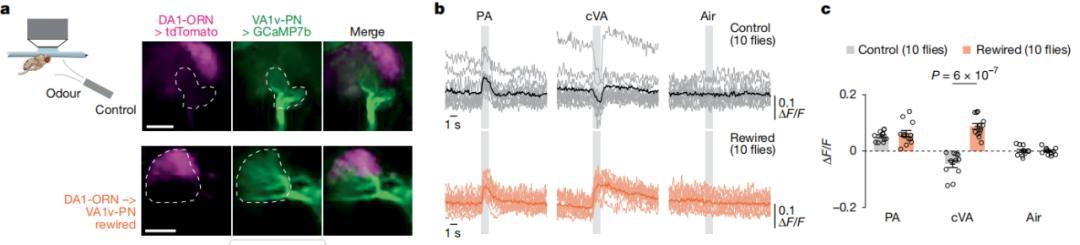

但是,線路接上了並不等於可以正常運行。因此,還需要驗證這條新線路是否真的能夠傳遞信號,以及是否真的能夠最終改變果蠅的行爲。於是,呂程使用了一種成像技術,通過該技術可以實時看到神經元在活動時發出的熒光。

結果發現在正常的果蠅大腦中,VA1v 中轉站只對促進求愛的 PA 氣味有反應,對於禁止求愛的 cVA 氣味則產生了抑制。而在更換線路之後的果蠅大腦裏,VA1v 中轉站同時對 PA 和 cVA 都產生了興奮反應。

這意味着新的連接不僅是物理上的,更是功能性的。原本意味着“離我遠點”的 cVA 信號,現在通過新的線路變成了一個“過來玩吧”的錯誤指令。

爲了證明本次方法並不是一個特例,呂程又將另一類探測器 VA1d 的線路,成功引導到三種完全不同的果蠅大腦中轉站,這表明本次發現的這套換線策略和密碼組合,很可能是果蠅大腦連接的一種通用語言。

呂程告訴 DeepTech:“這項研究的創新點可總結爲兩個‘首次’:首先,這是首個通過改變細胞表面蛋白成功在發育過程中實現對神經連接進行完整重塑的研究。

其次,這是首次發現通過改變特定神經網絡的連接結構,能夠直接影響該網絡的神經活動,並最終成功調控動物的複雜社交行爲。”

圖 | 呂程(來源:呂程)

未來,他將運用在此研究中建立的方法體系,致力於拓寬發育與功能相結合的研究範式,將其應用於認知神經網絡領域。

參考資料:

相關論文

https://www.nature.com/articles/s41586-025-09769-3

運營/排版:何晨龍