《科技導報》2025年第18期出版了“ 地理智能技術應用專題”,刊登了《 》《 》《 》等文章。

本專題聚焦地理信息科技的前沿突破與戰略路徑,集中呈現了我國在自主技術體系構建與前沿應用探索等方面的關鍵進展,從技術融合、數據基礎與定位服務等維度探討,勾勒出以自主創新爲基石、以智能融合爲方向、以服務國家戰略需求爲目標的學科發展全景,爲構建我國自主可控的地理空間技術體系提供了理論參考與實踐指引。

點擊文末閱讀全文跳轉官網免費下載當期全文

卷首語

01

(點擊標題,跳轉公衆號閱讀)

周成虎

作者簡介:地理學家、中國科學院院士、國際歐亞科學院院士、中國科學院地理科學與資源研究所研究員,現任中國測繪學會智慧城市工作委員會主任委員、中國服務貿易協會會長,南京大學、中國地質大學(北京)、湖南師範大學兼職教授。研究方向爲地理信息科學與地理人工智能。

周成虎. “坤元”地理科學大模型地理智能實踐[J]. 科技導報, 2025, 43(18): 1-2.

“坤元”是地理科學邁向智能時代的重要里程碑,爲中國構建自主可控的地理認知系統奠定了基礎。在生態保護、國土規劃、災害防控、城市治理等關鍵領域,地理智能正成爲支撐空間治理現代化的重要基礎設施。大模型作爲“地理大腦”的核心,其能力邊界將決定未來地理系統的推理深度、應用廣度與泛化能力。面向未來,打造開放、共享、協同、進化的地理智能生態,將成爲中國在空間治理現代化、全球變化應對與新質生產力構建中的關鍵支撐。

科技評論

02

(點擊標題,跳轉公衆號閱讀)

朱鵬飛,姚鑫傑,姜國崧,範妍,曹海芳,高西遠,徐興歆,陶柏安,李維浩,武嘉和,胡清華

作者簡介:朱鵬飛,天津大學智能與計算學部,教授,研究方向爲智能無人機。

朱鵬飛, 姚鑫傑, 姜國崧, 等. 科學研究智能化轉型:基於AI的新範式及其深遠影響[J]. 科技導報, 2025, 43(18): 16−22.

人工智能,特別是大模型技術,正在催化一場名爲“第5科研範式”的根本性變革。這一範式的核心是從“人類主導”轉向“人機協同”,它重構了科研全流程,旨在突破人類認知侷限,極大提升科研效率與創新能力,最終塑造一個人類與AI各展所長、協同進化的未來科研新生態。

本文系統性地闡述了人工智能,特別是大模型,如何驅動科研範式的革命。首先回顧科研範式的歷史演進,明確提出AI驅動的“第5科研範式”,並界定其核心特徵(主體轉變、流程重構、知識生產)。介紹了實現第5科研範式的關鍵工具——大模型,梳理其發展歷程(三起兩落)與百花齊放的現狀,並客觀分析了其能力與現存不足( 幻覺現象、 可解釋性差、 高級推理能力弱、 倫理問題 )。然後,從三大核心科研環節(科研管理、科學假設生成、論文與項目撰寫),具體展示大模型如何輔助並重構科研工作流。最後,總結並展望了人機協同的未來科研圖景,同時強調了對AI應用需保持警惕,呼籲“用好AI”。

科研範式發展歷程

本刊專稿

03

(點擊標題,跳轉公衆號閱讀)

司黎明、馬天宇、黨晨陽、劉博洋、孫厚軍、呂昕

作者簡介:司黎明,北京理工大學集成電路與電子學院、毫米波與太赫茲技術北京市重點實驗室、臨近空間環境特性及效應全國重點實驗室,教授,研究方向爲電磁場與微波技術。

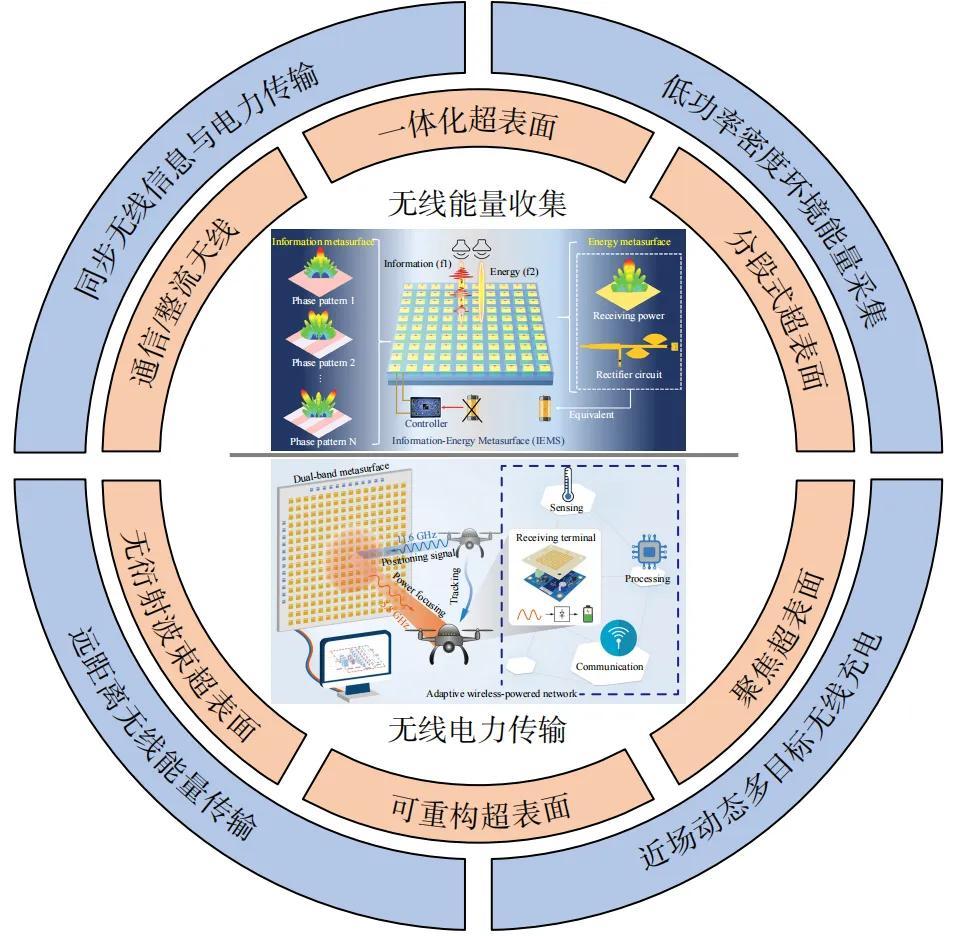

司黎明, 馬天宇, 黨晨陽, 等. 無線輸能超表面技術研究進展[J]. 科技導報, 2025, 43(18): 23−40.

爲解決物聯網設備面臨的供電瓶頸,超表面技術憑藉其強大的電磁波束調控能力,正推動無線輸能技術向高效率、小型化和智能化方向發展。文章系統闡述了其在能量發射、接收、能信同傳以及動態可重構四大方面的最新進展:

- 如何高效地發送能量?通過聚焦、無衍射波束、耦合諧振等技術,提升能量傳輸距離和效率。

-

如何高效地接收能量? 從分段式、一體化到多功能設計,使接收端更高效、靈敏且適應複雜場景。

- 如何同時傳輸能量和信息? 通過功率分配、極化分集、頻率分集方案,實現能信同傳,服務物聯網核心需求。

-

如何實現智能與自適應? 利用可重構智能超表面,實現自供電、對移動目標充電及智能能信同傳,代表未來智能化方向。

旨在構建一個無需線纜與電池、能實現信息與能量同步智能傳輸的未來物聯網供電新範式。

無線輸能超表面技術

特色專題

04

(點擊標題,跳轉公衆號閱讀)

姜侯、姚凌、劉唐、黃耀歡、秦軍、周成虎

作者簡介:姜侯,中國科學院地理科學與資源研究所地理信息科學與技術全國重點實驗室,副研究員,研究方向爲地理智能與新能源應用;姚凌(通信作者),中國科學院地理科學與資源研究所地理信息科學與技術全國重點實驗室、中國科學院大學資源與環境學院,研究員,研究方向爲地理空間智能;周成虎(共同通信作者),中國科學院地理科學與資源研究所地理信息科學與技術全國重點實驗室,研究員,中國科學院院士,研究方向爲地圖學與地理信息系統。

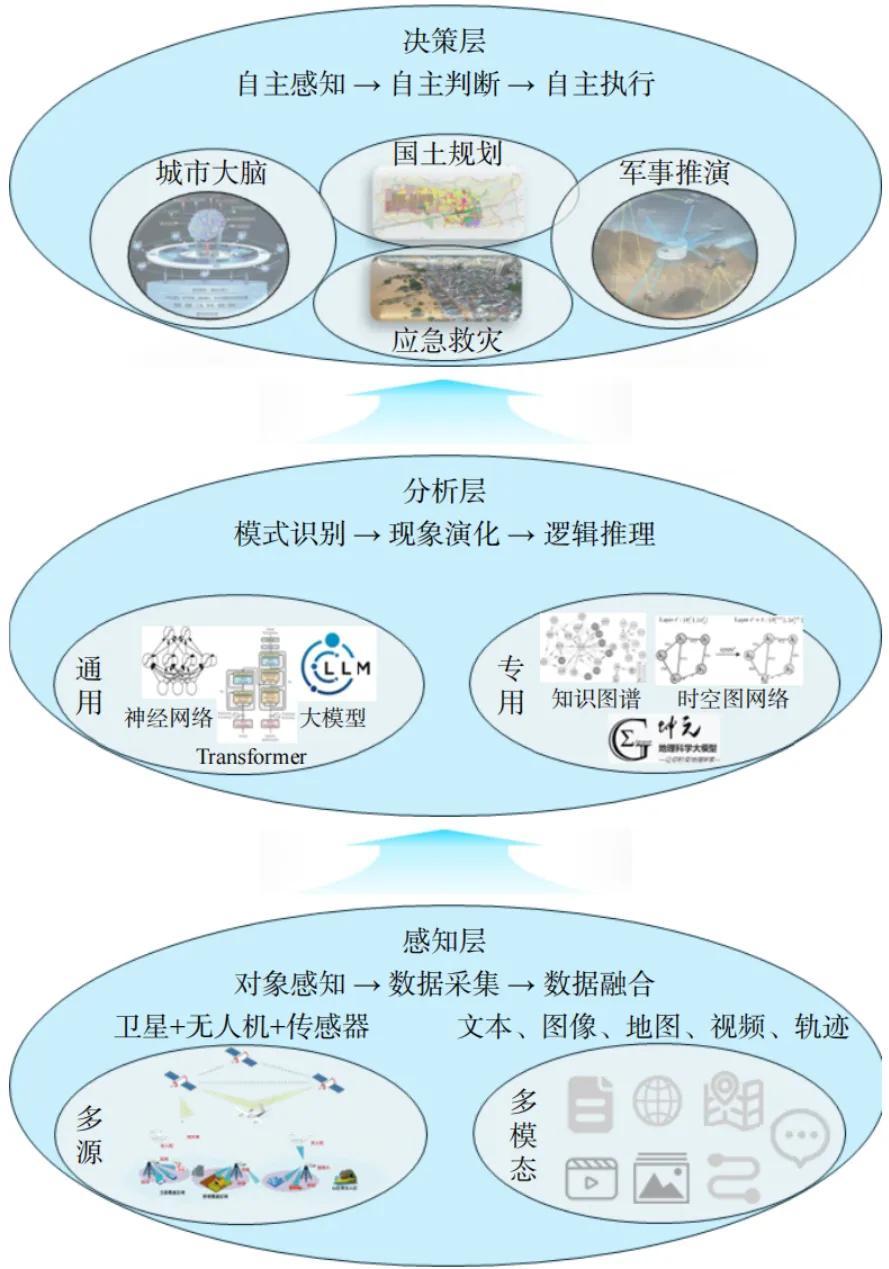

姜侯, 姚凌, 劉唐, 等. 地理智能培育新質生產力的發展路徑[J]. 科技導報, 2025, 43(18): 41−47.

地理智能系統(GeoIS)是引領社會生產力質變的戰略性技術引擎。文章在系統梳理其發展脈絡(GIS 1.0(靜態製圖)→ 2.0(網絡服務)→ 3.0(智能決策))與國內外進展的基礎上,重點剖析了中國GeoIS產業在硬件(基礎薄弱)、軟件(生態依賴外部)、數據(體系封閉割裂)、標準(標準參與度與制度供給不足)與人才(轉化機制薄弱)等方面面臨的深層挑戰,併爲此規劃了以技術自主與產業融合爲核心的發展路徑,最終呼籲通過國家層面的戰略統籌與政策支持,構建自主可控的GeoIS生態,以贏得未來國際科技競爭的主導權。

GeoIS的3層架構體系

05

(點擊標題,跳轉公衆號閱讀)

羅遠波、孫嘉、陶俐芝

作者簡介:羅遠波,南方海洋科學與工程廣東省實驗室(廣州),助理研究員,研究方向爲時間序列建模與地理時空數據智能分析;陶俐芝(通信作者),江西師範大學鄱陽湖溼地與流域研究教育部重點實驗室,助理研究員,研究方向爲水文氣象多尺度問題建模與分析。

羅遠波, 孫嘉, 陶俐芝. 面向時間序列和時空數據分析的大模型研究進展[J]. 科技導報, 2025, 43(18): 48−56.

本文旨在系統地綜述如何利用大模型(尤其是LLMs)的技術範式來革新時間序列與時空數據分析。文章詳細闡述了兩種主要技術路徑——通過提示工程、微調等方式“借用”現有LLMs的能力,以及構建專用的時序/時空基礎模型,總結了當前的研究進展、代表性工作,並深入剖析了該領域面臨的關鍵挑戰與未來發展方向(①增強模型可解釋性與因果推理②發展多模態模型,實現跨模態信息融合③適應數據分佈偏移,提升模型泛化能力④創新模型架構,以處理極長序列和無限上下文)。

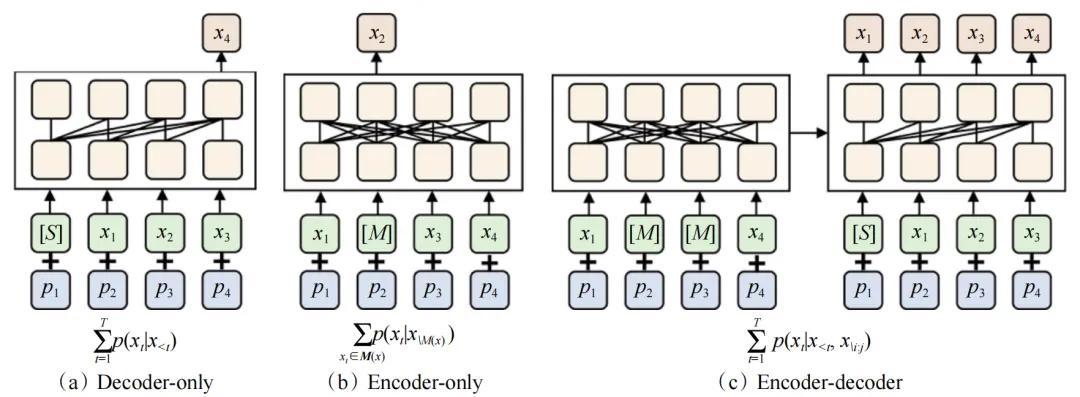

3種主流模型訓練框架

06

(點擊標題,跳轉公衆號閱讀)

張立福、張賽、孫雪劍、趙淑馨、黃長平、高宇、童慶禧

作者簡介:張立福,中國科學院空天信息創新研究院遙感科學國家重點實驗室、中國科學院空天信息創新研究院遙感衛星應用國家工程研究中心,研究員,研究方向爲高光譜遙感機理及多學科應用;孫雪劍(通信作者),中國科學院空天信息創新研究院遙感科學國家重點實驗室、中國科學院空天信息創新研究院遙感衛星應用國家工程研究中心,副研究員,研究方向爲高光譜數據融合。

張立福, 張賽, 孫雪劍, 等. 遙感多維數據格式研究進展[J]. 科技導報, 2025, 43(18): 67−76.

本文介紹由中國科學家自主研發的遙感時空譜多維數據格式(MDD)及其解決方案。文章系統闡述了MDD格式在解決多源遙感數據統一管理、提升長時序數據分析能力方面的創新性、技術優勢與應用價值,標誌着中國在遙感數據基礎架構領域取得了從無到有的原創性突破。

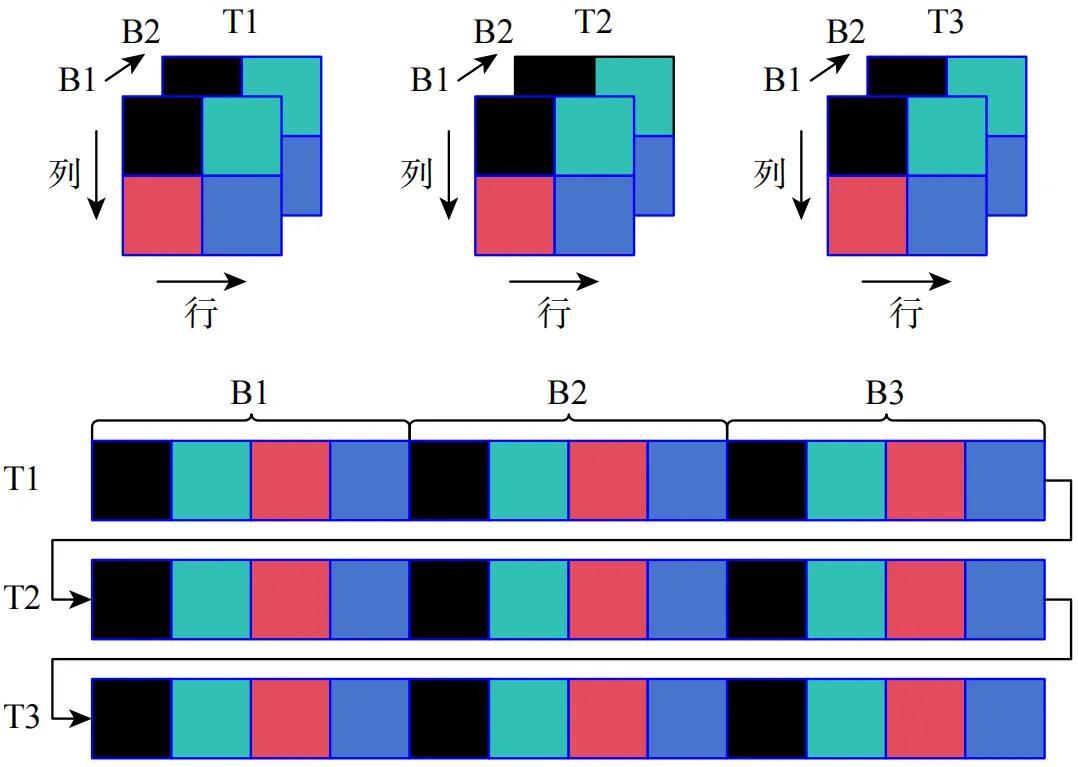

數據存儲的TSB格式結構

研究論文

07

(點擊標題,跳轉公衆號閱讀)

曹新運、葛玉龍、劉天駿、楊柳、徐磊、沈飛

作者簡介:曹新運,南京師範大學地理科學學院、虛擬地理環境教育部重點實驗室(南京師範大學)、江蘇省地理信息資源開發與利用協同創新中心,副教授,研究方向爲北斗廣域精密定位與授時理論與方法;沈飛(通信作者),南京師範大學地理科學學院、虛擬地理環境教育部重點實驗室(南京師範大學)、江蘇省地理信息資源開發與利用協同創新中心,教授,研究方向爲北斗及其地學應用。

曹新運, 葛玉龍, 劉天駿, 等. 北斗/全球導航衛星系統廣域快速精密單點定位研究進展[J]. 科技導報, 2025, 43(18): 115−126.

本文系統解析北斗/GNSS精密單點定位(PPP)技術如何通過多頻多模、模糊度固定、大氣增強和低軌增強等關鍵技術路徑,攻克“實時模糊度快速固定”的核心瓶頸,以提升其收斂速度和可靠性,並綜述了其商業化與星基服務現狀,最後展望了通過多源融合與低軌深度融合構建未來泛在、高精、穩健定位服務體系的發展方向。

GNSS星座現狀(截至2025年4月)

政策建議

08

(點擊標題,跳轉公衆號閱讀)

孫紅軍、黃菊秀、杜洋

作者簡介:孫紅軍,中國標準化研究院國家標準館,副研究員,研究方向爲創新標準、科技創新;黃菊秀(通信作者),中國標準科技集團有限公司,助理研究員,研究方向爲開放創新。

孫紅軍, 黃菊秀, 杜洋. 國家高新區開放創新水平:差距來源與對策[J]. 科技導報, 2025, 43(18): 127−134.

本文揭示中國國家高新區開放創新水平存在顯著且持續擴大的區域差距,其根源主要來自區域間差異和分佈交叉(超變密度),並發現其動態演進具有“俱樂部趨同”(高水平與低水平園區各自內部趨同,難以跨越層級)和空間依賴性等特徵,最終爲促進高新區協調發展提出了強化區域協同、實施差異化戰略等政策建議。

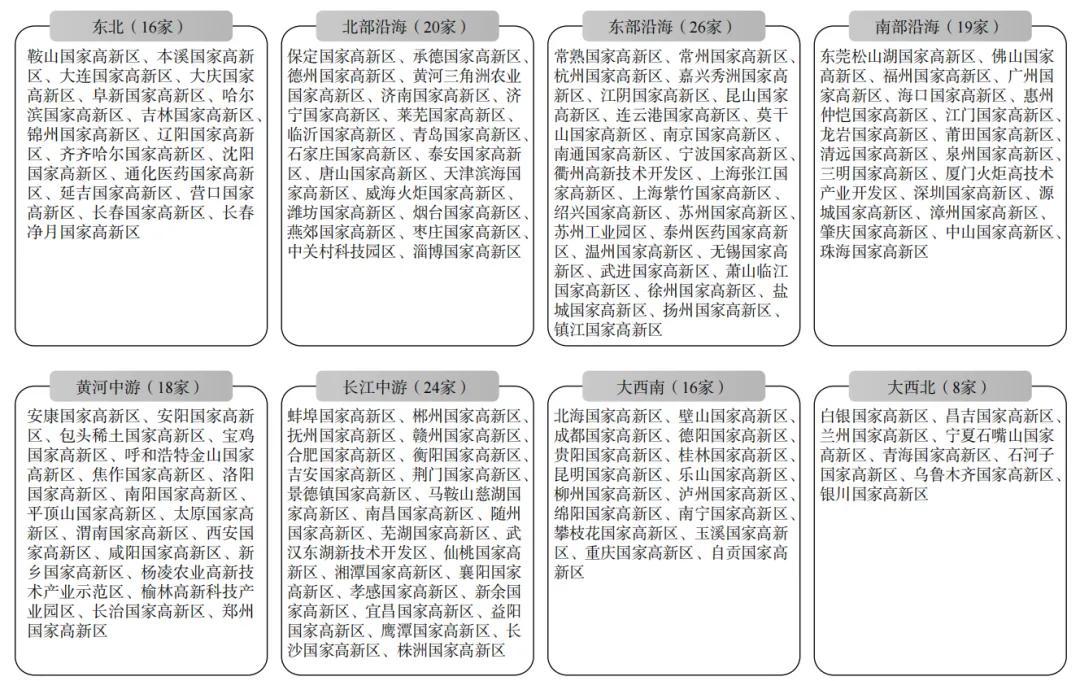

147家國家高新區

科技人文

09

(點擊標題,跳轉公衆號閱讀)

葉青、樊榮

作者簡介:葉青,中國科學院中國現代化研究中心,中國科學院大學人文學院,研究員,研究方向爲科技與現代化;樊榮(通信作者),中國科學院大學人文學院,博士研究生,研究方向爲科學的社會研究。

葉青,樊榮.李政道在中美高能物理合作初期的角色及貢獻[J].科技導報,2025,43(18):135−140.

20世紀80年代,中美兩國在合作需求、人才資源和目標認知等方面的差異是中美高能物理合作面臨的巨大挑戰。李政道憑藉跨國學術聲望與中美雙邊網絡資源,具備打通合作要素流通的關鍵優勢。

本文超越李政道的純科學貢獻,系統闡釋了其在中美高能物理合作初期,如何以“信任中介”、“知識中介”和“人才中介”的三重核心角色,彌合了雙方在信任、認知與資源上的巨大鴻溝,最終成功促成北京正負電子對撞機(BEPC)這一標誌性項目,並由此論證了其在跨國科技合作中作爲不可替代的“結構洞”橋接者的歷史性貢獻與當代啓示。

本期科技新聞

可解釋人工智能刷新傳統氣候災害模型

最強黑洞碰撞驗證廣義相對論

☟