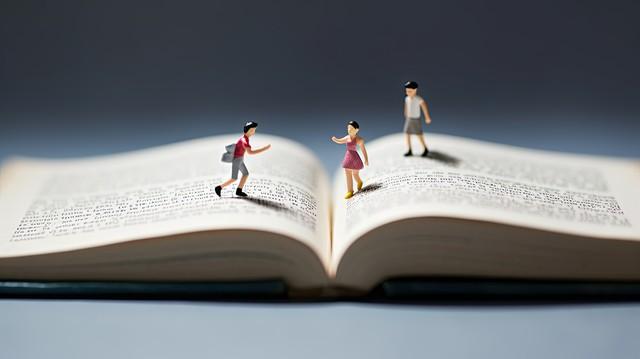

當大多數家長在家長羣裏爲0.5分斤斤計較時,北上廣深的精英家庭正帶着孩子參觀科技館;當你在糾結該報哪個提分班時,他們的孩子正在與父母同事共進晚餐,聆聽真實的商業故事——這纔是真正的“認知起跑線”。

01

分數是暫時的排名,認知是終身的資產。

兩個同樣考入985大學的學生:

小張的父母是普通工薪階層,整個高中階段說得最多的是“這次考試排第幾”;

小李的父親是工程師,母親是大學教授,飯桌上討論的是“這個定理爲什麼優美”、“那個實驗如何改進”。

十年後同學會,小張在單位面臨35歲危機,小李已成爲實驗室最年輕的團隊負責人。這不僅是能力的差距,更是認知維度差異積累的必然結果。

02

三種典型的“認知代際傳遞”,決定孩子能走多遠。

商業認知傳承:

溫州商人的孩子從小聽父輩分析市場波動,在飯桌上學習風險評估。這種浸潤讓他們在創業時天生具備敏銳的商業嗅覺。

學術認知傳承:

教授子女從小耳濡目染學術規範,懂得如何查文獻、做實驗、寫論文。這些“隱性知識”讓他們的科研之路事半功倍。

人際認知傳承:

企業家的孩子從小觀察父母如何與人交往,如何在衝突中斡旋,如何建立信任。這種能力是教科書永遠無法傳授的財富。

03

突破認知侷限,需要三代人完成接力。

研究表明,一個家庭的認知升級通常需要三代人的努力:

第一代從農村到城市,完成地理遷移;

第二代接受高等教育,實現職業突破;

第三代在前兩代人搭建的平臺上,獲得全面的認知傳承。

但這不意味着無法突破。意識到認知差距的存在,本身就是改變的起點。

04

普通家庭如何構建“認知紅利”?

即使沒有先天優勢,你依然可以:

打造“認知時光”:每週固定時間,與孩子討論一個超越課本的話題

引入“導師資源”:主動邀請各領域的朋友與孩子交流,拓寬視野

實踐“項目式學習”:通過完成真實小項目,培養解決問題的能力

正如一位從縣城考到清華的學生所說:“我用了整整四年,才理解那些來自大城市的同學並非更聰明,只是他們早在中學時代就見過我大學才第一次聽說的概念。”

▽

教育專家李瑾教授曾說:“真正的教育,發生在課本之外。那些看似無用的談話、隨意的見聞、餐桌上的討論,恰恰構成了孩子未來最核心的競爭力。”

當你的目光從分數排名移開,開始關注孩子的思維模式、認知結構和眼界格局時,你會發現:最好的教育資源,從來不在昂貴的補習班裏,而在日常生活的每一個認知瞬間。