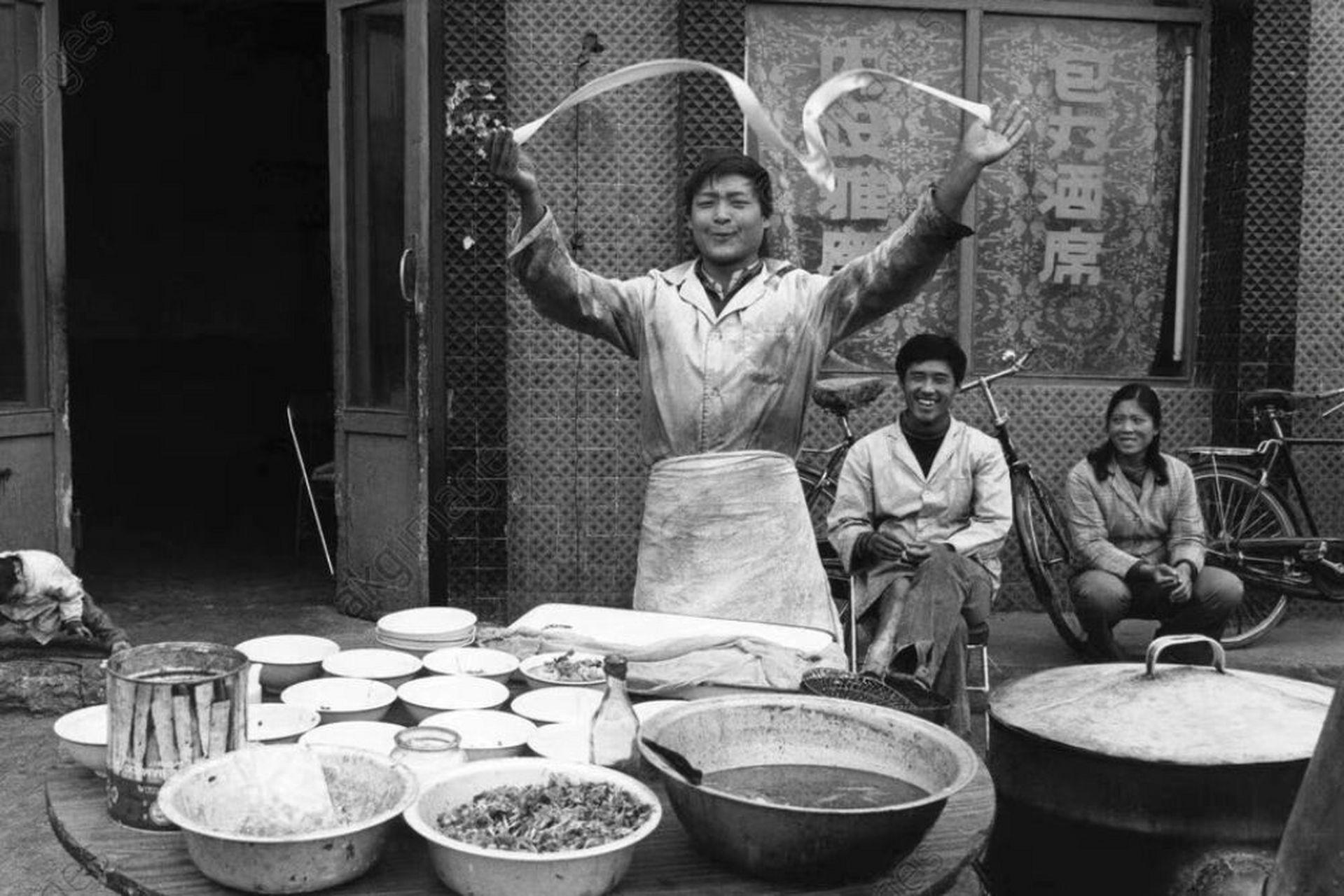

1985 年的蘭州街頭,國營麪館的木質價目牌上用紅漆寫着:"牛肉麪大碗 0.5 元,需 3 兩糧票"。如今同一地段的連鎖麪館裏,同款牛肉麪標價 25 元,掃碼支付即可帶走。這 50 倍的差價背後,藏着兩代人對 "一碗麪" 截然不同的記憶 —— 對老一輩來說,那不僅是錢的事,更是糧票的重量、工資袋的厚度,以及一個時代的生活節奏。

一、糧票與鈔票

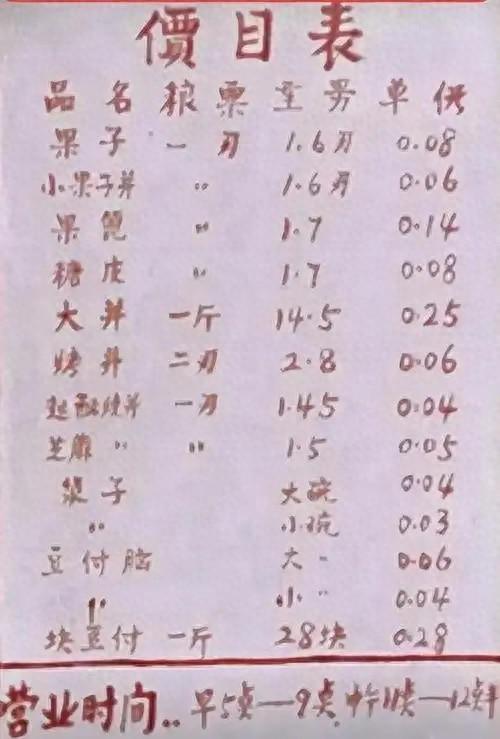

1985 年的麪條價格,得先拆開成 "錢 + 票" 兩部分看。國營飯店裏,西紅柿打滷麪 0.13 元一碗,但必須搭配 3 兩糧票;炸醬麪貴些,0.17 元加 3 兩糧票;最奢侈的澆肉面也才 0.21 元,相當於當時工廠學徒一天工資的十分之一。那時候的糧票比鈔票還金貴,城鎮居民每月憑戶口本領 27 斤糧票,農村人口根本沒有,要喫麪就得找城裏人換,一斤糧票能換兩個雞蛋或半斤花生油。

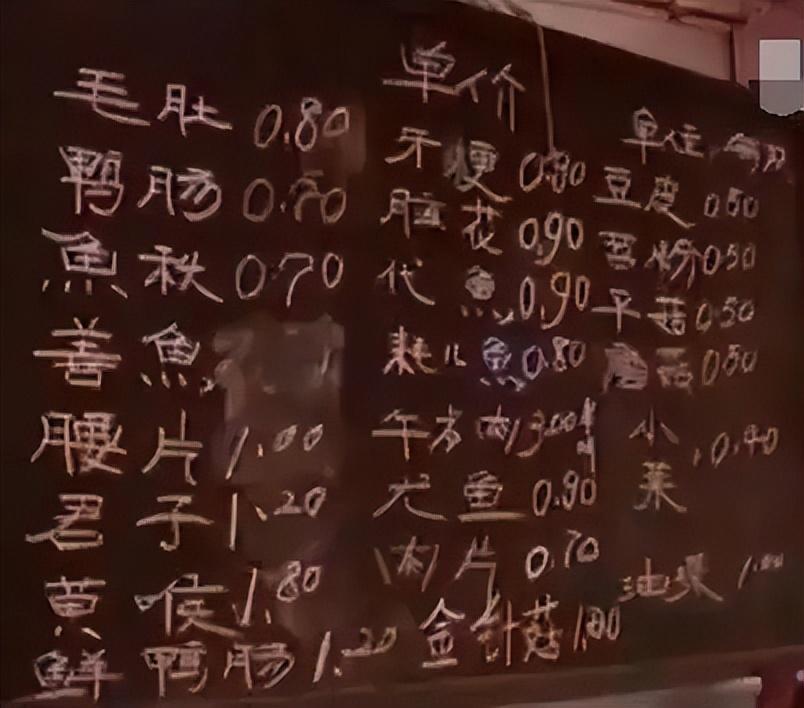

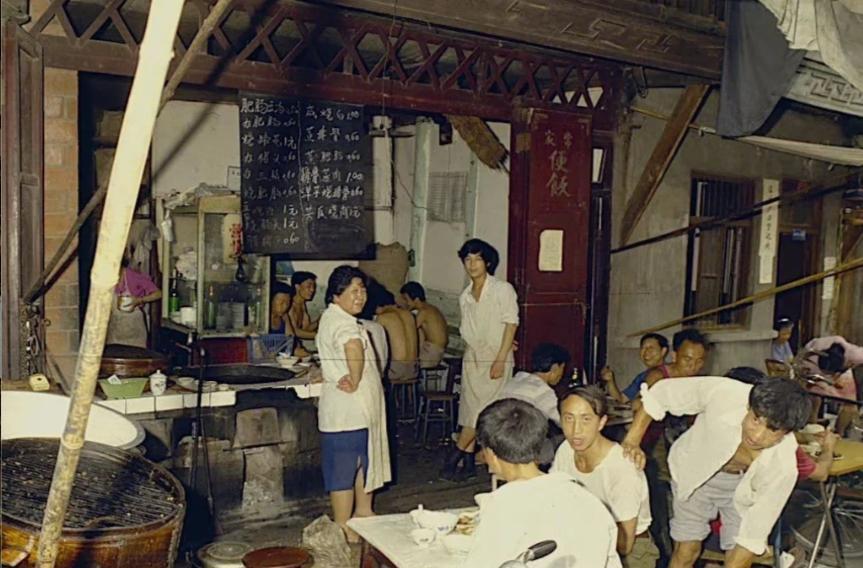

深圳已經悄悄變了天。作爲改革開放的窗口,這裏 1984 年就取消了糧票,個體麪館裏素炒麪賣 0.3 元,肉炒麪 0.35 元,直接用錢買不用票。這種 "議價面" 在當時是新鮮事物,比國營店貴近一倍,卻吸引着揣着 "活錢" 的個體戶。北京王府井的個體戶老張回憶:"那時候敢喫議價面的,不是倒爺就是萬元戶,普通工人路過都得繞着走。"

這種價格雙軌制到 1985 年出現了鬆動。國家取消了實行 30 多年的農產品統購派購制度,糧票的作用開始減弱,但大部分城市仍在沿用。就像上海人形容的:"糧票是通行證,鈔票是加速器",想買碗熱乎面,兩者缺一不可。

二、工資單上的麪條購買力

1985 年全國職工年平均工資是 1148 元,月薪不到 96 元。當時的鋼鐵廠工人王建國記得很清楚:"每月發工資那天,先去國營店買 5 碗牛肉麪,花掉 2.5 元,剩下的要攢着交房租、買煤球。" 一碗麪的花費佔日工資的 16%,相當於現在白領花 50 元喫碗麪的比例。

現在的情況大不一樣。2024 年城鎮非私營單位職工平均月薪 10343 元,按同樣比例算,相當於花 1655 元喫碗麪,但實際麪館價格只有 20-30 元。這意味着,雖然麪條名義價格漲了 50 倍,但購買力反而增強了。就像外賣小哥小李說的:"我一天工資能買 20 碗牛肉麪,我爸當年最多買 6 碗。"

私營單位的變化更明顯。1985 年個體戶平均月收入能到 300 元,是普通職工的 3 倍,他們喫 0.4 元的議價面毫無壓力。現在私營單位平均月薪 5789 元,買 25 元的面同樣輕鬆。這種差距縮小,藏着市場經濟帶來的收入結構變化。

三、物價體系裏的 "隱形參照物"

光看麪條不夠,得放進當時的物價盤子裏比。1985 年豬肉 1.8 元一斤,能買 3 碗牛肉麪;現在豬肉 20 元一斤,只能買多半碗麪。這說明麪條漲價幅度超過了豬肉,背後是人工成本的飆升 —— 當年國營麪館師傅月薪 40 元,現在麪館師傅月薪 4000 元,漲了 100 倍。

饅頭的價格更能說明問題。1985 年街邊饅頭 5 分錢一個,3 個饅頭的錢能換一碗素面;現在饅頭 1 元一個,3 個饅頭錢只能買半碗麪。糧食價格漲幅遠低於服務價格,這是工業化進程中必然出現的現象。就像經濟學家指出的:"1985 年喫的是糧食本身,現在喫的是廚師手藝和門店租金。"

如果用 CPI 來算,1985 年到 2024 年累計通脹約 48 倍,和麪條 50 倍的漲幅基本吻合。但老人們總說 "錢不值錢了",其實是因爲當年 1 元錢能買到的生存必需品更多。北京退休教師劉阿姨算過:"1985 年 10 元能買 20 碗麪,夠全家喫一週;現在 20 碗麪 500 元,也就夠老兩口吃三天。"

四、價目表背後的時代體溫

那張泛黃的 1985 年價目表,其實是本微型社會史。國營店規定 "麪條必須 3 兩足秤",體現的是計劃經濟的標準化思維;個體店 "大小碗隨意添",藏着市場經濟的靈活應變。糧票與鈔票的組合支付,記錄着從短缺經濟向過剩經濟的過渡。

現在的麪館價目表也藏着新變化:"加面免費"" 續湯不限 ",反映的是物質豐裕後的服務競爭;" 美團外賣滿 30 減 5",體現的是數字經濟的消費邏輯。就像 0.5 元的牛肉麪和 25 元的牛肉麪,本質上都是時代給生活標出的價格。

去年冬天,王建國帶着孫子去喫牛肉麪,掃碼付款時突然想起 1985 年的場景:"那時候揣着糧票排隊,現在手機一點就好。但要說味道,還是當年煤爐煮的面香。" 或許,價格會變,喫法會變,但一碗熱面裏的生活滋味,從來沒變過。