本文僅在今日頭條發佈,謝絕轉載。

對於抗戰後組建華中野戰軍這段歷史,包括組建的背景、組建的規模、組建中遇到哪些問題,以及這支野戰軍在全軍的野戰軍總體佈局和規模中,佔有什麼樣的權重,很多軍迷們不甚了了。今天我們就此問題作一簡要的分析解讀。

第一,華中野戰軍在什麼戰略背景下提出組建的?

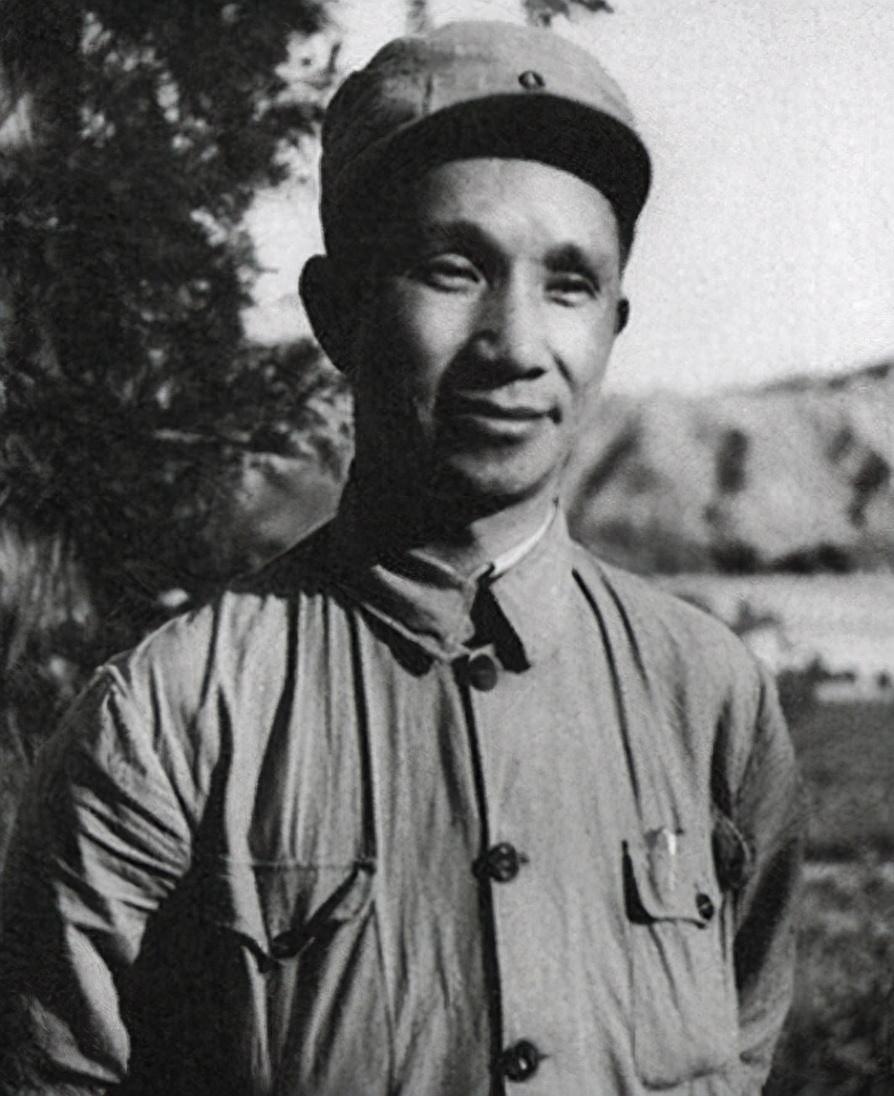

抗戰結束後,毛澤東主席和中央軍委即着眼於應對國民黨的內戰問題,極富遠見地指出要儘早地建立強大的野戰軍。爲此主席於1945年10月18日便指示華中局和新四軍軍部:華中、山東應組織兩個野戰軍。華中野戰軍“由粟裕、譚震林組織野戰司令部指揮之”。

關於組建華中野戰軍的背景問題,毛澤東主席在10月24日在給陳毅和華中局的電報中說得很清楚:“華中可能爲蔣介石向我進攻之地。如華中現有地區不能確切保障,不獨影響山東局勢,且對全國形勢及國共談判均極不利。故必須首先在華中組織一個強大的野戰軍。”

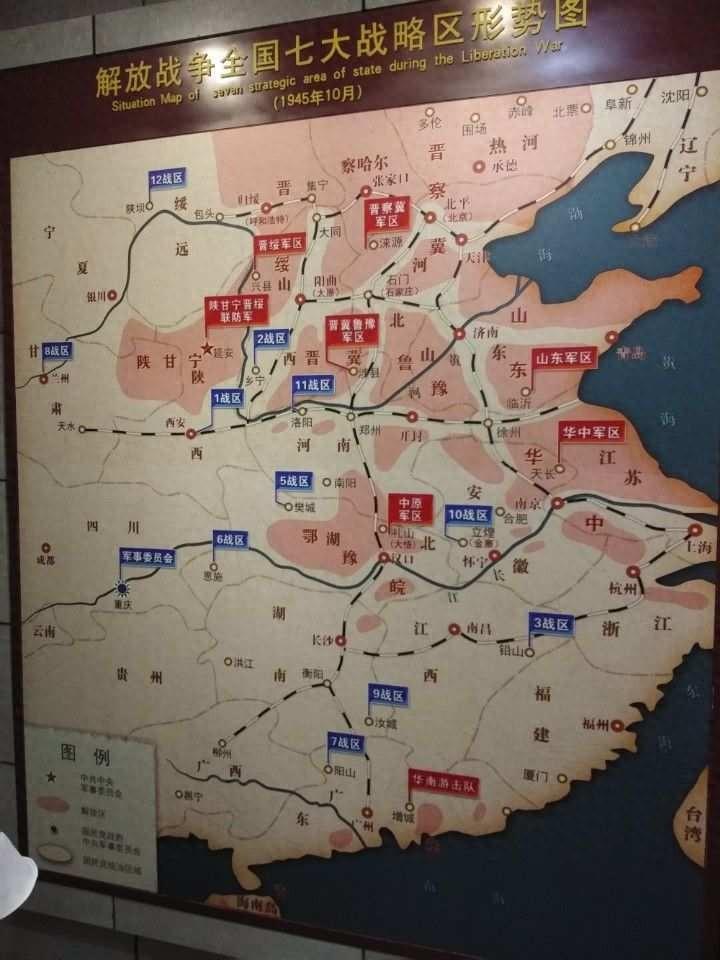

可以說,這是我黨抗戰後最先提出組建的野戰軍。當時,我黨的總體大戰略是“向南防禦、向北發展”。全黨全軍的戰略重點是大舉進軍東北。除此之外,毛澤東主席於11月1日在給各戰略區的電報中,特別明確要“鞏固華北、華中”,甚至稱這兩個戰略區是除東北戰略區的“第二個作戰方向”。

綜上所述,華中野戰軍是在華中位處戰略最前沿,蔣介石最先可能發動戰略進攻,這一方向得失勢必影響山東乃至全國戰略全局的大背景下組建的。

第二,華中野戰軍的規模在全軍中屬於什麼權重?

關於全軍的野戰軍總體佈局和規模問題,毛澤東主席在1945年11月12日的中央政治局擴大會議上是這樣明確的:“要組成強大的野戰軍,聶榮臻7萬,賀龍3萬,劉伯承7萬,陳毅7萬,李先念3萬,粟裕5萬,關內六大軍區共32萬野戰軍。東北20萬。總共52萬。”

透過這組數字可以得出這樣兩點:

一是從總體規模數量上看。全軍的野戰軍總體數量是52萬,而粟裕的華中野戰軍是5萬,佔全軍野戰軍總數的十分之一,應該說抗戰剛結束便要粟裕建設這樣規模的野戰軍,算是比較大的了。

二是從戰略佈局上看。除東北戰略區一家獨大外,關內的六個戰略區,除三個一級戰略區,即聶榮臻的華北戰略區、劉伯承的晉冀魯豫戰略區、陳毅的山東戰略區,各給7萬指標外,另三個二級戰略區,粟裕的華中戰略區給的是5萬,而賀龍的晉綏和李先念的中原戰略區則分別給的是3萬。在三個二級戰略區中,顯然也是粟裕給的最多。

延伸說一下,從主席10月18日電報要求“由粟裕、譚震林組織野戰司令部指揮之”,以及沒幾天又下令粟裕任華中軍區司令,主席和中央軍委顯然設想的是粟裕任華中軍區司令兼華中野戰軍司令。只是後來他讓司令給張鼎丞,最終才任的是華中軍區副司令兼華中野戰軍司令。有的人稱這時的粟裕至多是一個兵團職,這是不準確的。不算軍區職務,即便是包括四個縱隊的華中野戰軍司令一職,便相當於大戰略區的副職。試想,哪一個兵團級的將領能在抗戰剛結束後,便擔當七大野戰軍之一的司令呢?

第三,華中野戰軍在組建中曾遇到哪些具體問題?

粟裕對組建華中野戰軍高度重視,接令後便做了這樣幾個動作:一是實行“四個統一”,即統一編制、統一制度、統一紀律、統一指揮;二是實行戰略轉變,組織部隊學習大兵團作戰的戰略戰術和天目山戰役的經驗,實行由游擊戰向運動戰的轉變;三是加強參謀機關建設,在粟裕的主持下,華中野戰軍建立了參謀處,下設作戰訓練、偵察、通信、機要、管理各科,還特別組建了一個專管技術偵察的情報處。《粟裕傳》稱,“在短短兩三個月的時間內,就完成了中共中央賦予的‘組建強大的華中野戰軍’的任務”。

當然,組建過程當中不可能一帆風順。最主要的是保持主力部隊完整建制和戰鬥力問題。當時中央決定王必成縱隊去山東。而在此之前,粟裕麾下另一大主力葉飛縱隊已開往山東。如果王必成縱隊再去,那麼粟裕麾下的三大主力便只剩下陶勇的一個縱隊。爲此,粟裕曾於10月27日發電建議中央,用他電報中的話說就是,哪怕“敢冒宗派主義之嫌”,也要建議中央把王必成縱隊留在華中,以保持完整建制和戰鬥力。最終中央同意了粟裕的建議。

也正是因爲王必成縱隊留下,這使得粟裕始終能夠攥着王必成和陶勇兩大主力,這也給粟裕後來打七戰七捷提供了有力的作戰保證。