5月19日,美國突然宣佈新型核彈B61-13提前一年完成製造,威力相當於廣島原子彈21倍,這一消息瞬間引發全球震動。按美方說法,B61-13專爲摧毀深埋地下的軍事指揮中心設計,能穿透數百米岩層,爆炸當量高達360千噸,一旦投下足以讓整座城市瞬間化爲焦土。耐人尋味的是,五角大樓一邊宣稱“不增加核彈總數”,一邊卻直言開發目的是“威懾主要核競爭對手”——中俄。

這場“核武秀”背後,是美國近年來頻繁渲染“中俄威脅”的戰略動作。自2023年起,美國多次炒作中國核彈頭數量“激增至500枚以上”,甚至將中國地下導彈發射井稱爲“必須摧毀的目標”。而俄羅斯的科斯文斯基·卡門基地等地下堡壘,同樣被美媒列爲B61-13的潛在打擊對象。有軍事專家指出,美國試圖通過“鑽地核彈+隱身轟炸機”的組合,形成“先發制人”的威懾優勢,本質上是在降低核武器使用門檻,將戰術核武與常規戰爭模糊化。

面對美國的核威懾升級,中國並非無牌可打。儘管西方長期炒作中國核彈頭“僅有260枚”,但俄方情報顯示,中國實際擁有更多的核彈頭,且三位一體核打擊體系日趨完善。更關鍵的是,中國核力量佈局強調“生存能力”——東風-41洲際導彈可機動發射,巨浪-2潛射導彈藏身深海,加上近年密集建設的地下發射井,即便遭遇首輪核打擊,仍能保留足夠反擊力量。

中國東風 - 31AG,它射程超過 1.2 萬公里,能覆蓋關島、夏威夷甚至美國本土,讓中國具備了遠距離打擊能力。而且東風 - 31AG 採用公路機動發射方式,十分靈活隱蔽,敵人很難實時監測到它的動向,這就大大增加了我方核反擊的突然性和有效性,讓敵方的 “先發制人” 戰略難以奏效。還有,中國導彈具備末端變軌技術,這可是個 “大殺器”,任何攔截措施都很難保證能有效阻攔,極大提高了導彈的突防能力。

另外,中國在氫彈技術方面也有重大突破。今年 4 月,有消息稱中國成功試驗無核氫彈,這一成果引發全球關注。這種無核氫彈核心使用化合物氫化鎂,雖然沒有核材料,但威力不容小覷,引爆 2 秒內就能產生超 1000 攝氏度的火球,且持續時間長遠超同類 TNT 爆炸。這一技術不僅展現了中國研發上的創新能力,也爲未來在軍事等多領域的應用提供了新的可能性。

對此,有人嘲諷:“美國自己年年升級核武,卻指責別人‘威脅和平’,典型的雙標!”也有擔憂聲音:“這是要逼中俄造更多核彈嗎?核競賽誰纔是贏家?”

有網友調侃:“重新在廣島投放,再測量一下範圍,受損面積是之前的21倍,才能說威力是廣島原子彈的21倍,科學要嚴謹一點好吧。”“中國第一顆氫彈爆炸當量爲330萬噸TNT,相當於廣島原子彈(1萬噸TNT)的300多倍。 現在最新氫彈如何?我不說。”

不過專家提醒,現代核戰沒有絕對安全區,真正可靠的是“相互確保摧毀”的平衡——這也是中國始終保持最低限度核威懾的邏輯。

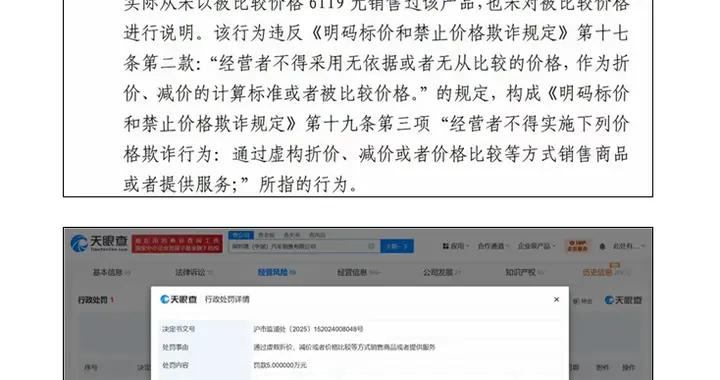

有專家指出,美國提前量產這款核彈,一方面是想升級換代其核武庫,之前的 B61-12 核彈是上世紀 60 到 70 年代的產品,技術狀態和打擊威力可能相對落後,B61-13 服役後能提升美國核武器的整體技術水平;另一方面,增大威力也是重要目的,B61-13 的 36 萬噸 TNT 當量相比 B61-12 有了顯著提高,而且針對地下目標進行了專門設計,彈頭更堅硬,穿透能力更強,對地下指揮所和設施等的毀傷水平大幅增加。

值得注意的是,美國內部對B61-13的爭議從未停歇。反對者認爲,這種“可調當量”的核彈模糊了核戰紅線,可能誘發誤判;支持者則鼓吹“以核制核”,聲稱只有絕對優勢才能阻止中俄“冒險”。對此,中方多次強調,美國纔是全球核威脅源頭,並敦促其履行核裁軍責任。

其實,在覈威懾的遊戲裏,沒有玩家能真正獲勝,但當一方試圖打破平衡時,另一方的回應或許不再是恐懼,而是更堅定的“以盾礪劍”。中國一直堅定奉行自衛防禦的核戰略,始終把自身核力量維持在國家安全需要的最低水平。希望國際社會能共同努力,推動核裁軍進程,而不是陷入核軍備競賽的危險漩渦。