近日,北京協和醫學院 "4+4" 臨牀醫學試點班近日因肖某、董某瑩事件陷入輿論漩渦。國家衛健委通報顯示,董某瑩通過僞造 16 個醫學預科課程學分獲得入學資格,其博士論文重複率超過 20%,多篇論文存在科研誠信問題,最終被撤銷學位和醫師資格。

當醫學教育淪爲學分造假的溫牀,當博士頭銜成爲投機者的跳板,公衆不禁要問:這樣的 "速成博士",真能守護生命健康的底線嗎?

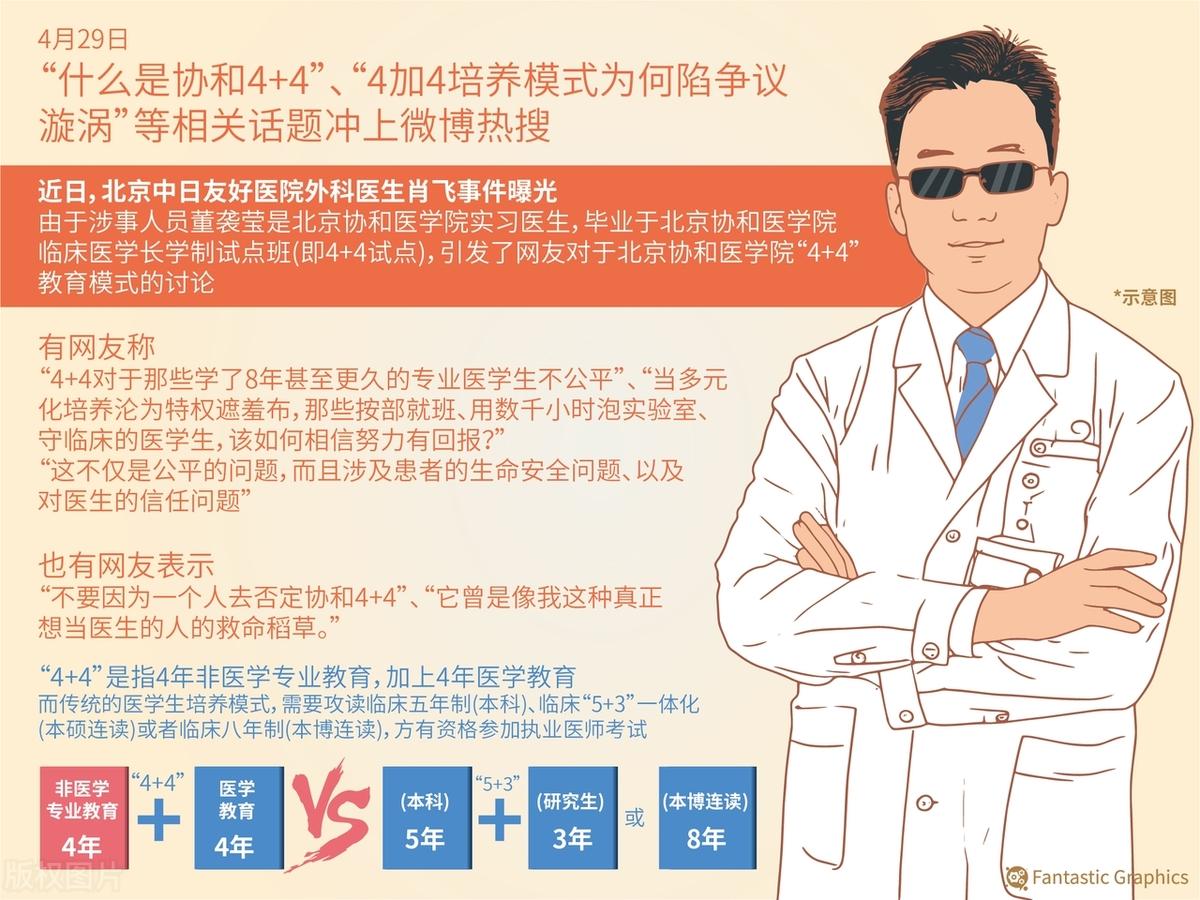

"4+4" 模式本是協和對標國際醫學教育的創新嘗試。2018 年啓動時,該項目旨在吸納多學科背景人才,通過 4 年醫學教育培養複合型醫學博士,呼應醫學與人工智能、材料科學等領域交叉融合的趨勢。王辰校長曾強調,此舉是爲 "統攬天下賢才從醫",讓醫學教育迴歸 "多學科基因"。

然而,理想與現實之間出現了嚴重偏差。項目設計存在三重矛盾:

1、招生門檻的虛高與實際執行的失守:雖要求申請者來自 QS/Times 排名前 50 高校且修滿 66 學分醫學預科課程,但董某瑩僞造 4 門課程 16 學分竟能矇混過關,暴露出資格審覈形同虛設。

2、學制壓縮與質量保障的失衡:4 年需完成傳統 8 年制的課程量,臨牀實習時間雖與八年制同步,但科研訓練和論文撰寫時間被嚴重擠壓。傳統醫學生需經歷“5年本科+3年規培+3年專培”,累計10年以上臨牀實踐;而“4+4”學生僅需4年理論學習與1年規培即可獲得博士學位,手術操作量不足傳統路徑的1/5,一名三甲醫院主任醫師直言:“四級手術的複雜度遠超教科書,沒有五年以上的臨牀打磨,誰敢讓新人主刀?”

3、跨學科優勢與醫學專業性的衝突:項目雖吸納經濟學、園藝等專業學生,但過度強調 "寬口徑" 導致醫學基礎薄弱。美國 "4+4" 模式要求嚴格的醫學預科學習和 MCAT 考試,而協和對部分學生的生物學學分要求甚至高於美國醫學院,卻仍未能避免 "跨界者" 專業能力不足的問題。

公衆對“跨界博士”的天然不信任,進一步加劇醫患矛盾。正如網友所言:“拿命給精英試錯,我們憑什麼接受?”

董某瑩事件折射的不僅是個人道德潰敗,更是系統性學術監管的失靈。其博士論文與北京科技大學發明專利的核心內容高度雷同,卻能在答辯中矇混過關,3篇不當署名、1篇重複發表的論文,更暴露了科研誠信審查的形同虛設。

爲何造假者能一路綠燈?學術不端的溫牀是否仍在滋生?董某瑩們僅憑一封輕飄飄的推薦信,就把別人的十年寒窗踩在腳下。這種 "努力不如背景" 的潛規則,不僅踐踏寒窗苦讀者的努力,更侵蝕醫學教育的公平底線。

1921 年,張孝騫院士在協和立下 "戒、慎、恐、懼" 的行醫準則。醫學不是流水線,而是需要用時間沉澱的生命科學。只有一羣真正懂得 "如臨深淵,如履薄冰" 的醫者走上手術檯,才能讓 "健康所繫,性命相托" 的誓言不再成爲空談,更讓那些在解剖臺前熬夜的醫學生們,相信這個行業依然值得全力以赴。#國家衛健委通報肖某事件#

我是市井覓食記,與世界交手多年,依然光彩依舊,興致盎然!每日更新社會新聞,分享市井生活和美食,關注我,不迷路。