最近幾年,全球局勢變得越來越像一鍋煮沸的水,尤其是中美關係這根弦,繃得讓人有點喘不過氣。有人說,美國好像在暗地裏爲下一場大戰做準備,這話聽着有點聳人聽聞,但細想想,他們的一些動作還真有點讓人心裏發毛。

三大現象:美國在全球棋盤上的“熱身動作”

要說美國是不是在準備打仗,咱們得看他們最近幾年幹了啥。不是憑空猜想,而是從事實出發。我挑了三個現象,分別是:把臺灣問題國際化、拿俄烏衝突當代理人戰爭、還有跟中國經濟脫鉤。這三件事,每一件都像是在爲啥大事鋪路。別急,咱一個一個分析。

1. 把臺灣問題國際化:從“家務事”變成“全球秀”

先說臺灣問題。這事兒在中國眼裏一直是內政,咱自己的家務事,誰也別插手。可美國呢,偏偏不這麼看,他們最近幾年動作頻頻,像是要把臺灣問題從中國的“後院”搬到國際舞臺上演一出大戲。

最明顯的一次就是2022年8月2日,美國衆議院議長南希·佩洛西跑去臺灣。那可是25年來第一個這麼高級別的美國官員訪臺。中國這邊氣得不得了,直接把這事兒看成是對“一箇中國”原則的挑釁。你想想,佩洛西落地那天,咱這邊立刻宣佈在臺海周邊搞軍演,戰機飛來飛去,氣氛緊張得像要打起來。佩洛西這趟旅行可不是啥簡單的旅遊,她背後代表的信號是:美國要把臺灣問題推到全世界面前,讓大家覺得這不是中國自己的事,而是全球都得摻和的“大事件”。

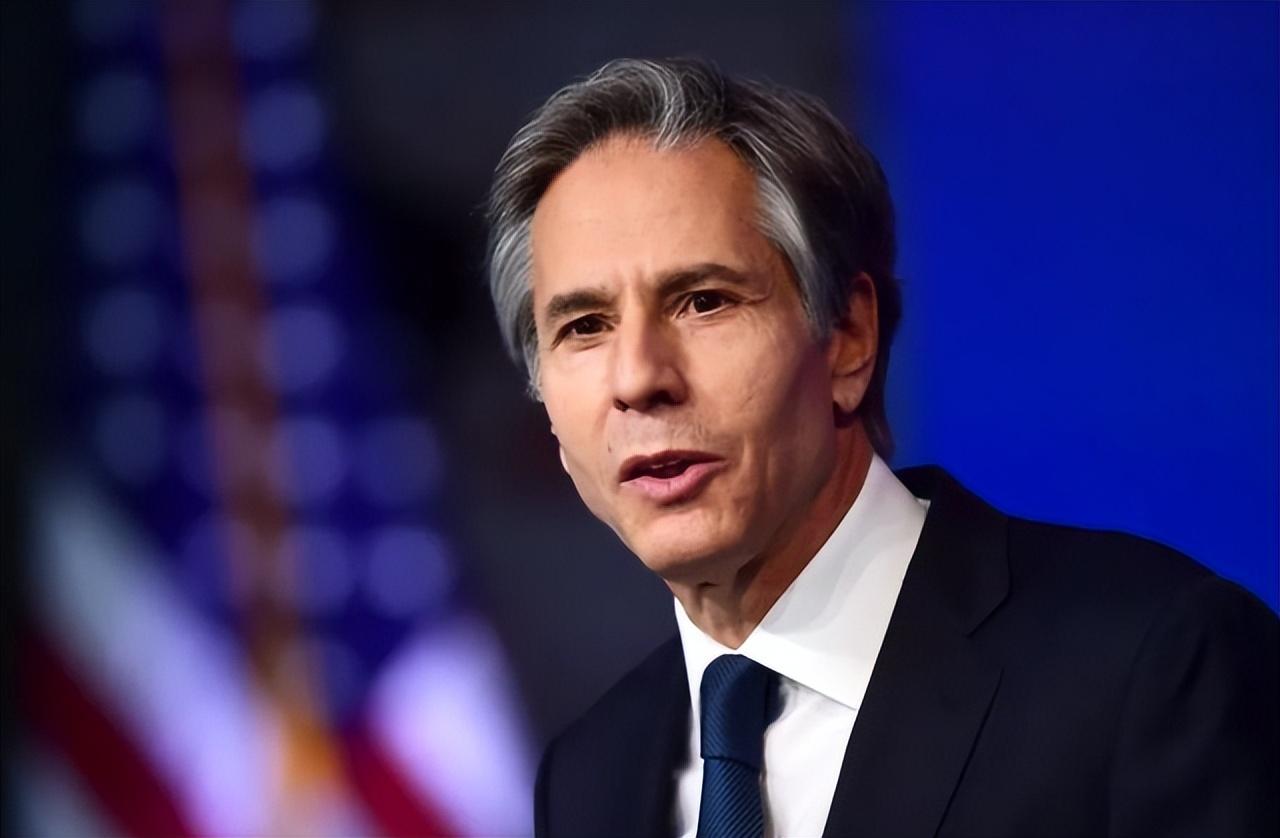

再往後看,美國還不止步於政治秀。他們開始給臺灣塞武器,2022年9月,美國國務院批准了11億美元的軍售案,包括反艦導彈和雷達系統。2023年,美國又通過《臺灣政策法》,直接把臺灣列爲“非北約盟友”,還撥了好幾十億美元幫臺灣囤武器。這還不算,他們還鼓動其他國家一起關心臺灣,比如拉着日本、澳大利亞這些盟友,頻頻拿臺海問題說事。甚至美國國務卿布林肯還公開喊話說,臺灣的芯片產業和海峽航道是“全球命脈”,這不就是在暗示全世界得站隊嗎?

爲啥這麼幹?簡單點說,美國可能是想把臺灣變成一個“引爆點”。一旦臺海有啥風吹草動,他們就能名正言順地拉盟友下水,搞個大陣仗來遏制中國。這不就像下棋時把一個關鍵的子兒擺到對方眼皮底下,等着對方忍不住動手嗎?這種操作,看着就有點像在爲衝突做鋪墊。

2. 俄烏衝突:美國借刀殺人,玩代理人戰爭

接下來咱說說俄烏衝突。這事兒從2022年2月24日打響,到現在還沒消停,有人說這是俄羅斯和烏克蘭的恩怨,但仔細一看,美國在背後推波助瀾的影子可不小。咋回事呢?簡單說,美國像是把烏克蘭當成了一個“代理人”,用來跟俄羅斯耗着,自己卻不直接下場。

你看,美國給烏克蘭的援助有多誇張。到2025年,他們已經扔進去超過1180億美元,光武器就包括“海瑪斯”火箭炮、坦克、無人機這些硬傢伙。但有意思的是,他們給的武器射程都有限制,比如“海瑪斯”火箭炮,射程被鎖在70公里以內,爲啥?就是怕烏克蘭直接打到俄羅斯本土,把美國拖進正面衝突。這招挺聰明,既能讓俄羅斯流血,又不用自己親自上陣。

再看看北約這邊,2022年6月的北約峯會,美國帶着盟友們開了個會,拍板說要繼續支持烏克蘭,還順便把中國列成“系統性挑戰”。這不就是在全球範圍內拉幫結派,擺明了要對付中俄嗎?有人分析,美國這麼幹,一是想削弱俄羅斯,畢竟俄中關係走得近,打弱一個就等於間接掐中國的幫手;二是藉着這機會,把北約重新捏合成一個拳頭,鞏固自己的老大地位。

這代理人戰爭的玩法,美國也不是頭一回用了。當年阿富汗打蘇聯,不也是這麼個套路嗎?現在俄烏衝突拖得越久,俄羅斯越虛弱,美國就越有底氣在其他地方搞動作,比如東亞。這不就像一個人趁你忙着跟別人打架的時候,偷偷在你家門口埋雷嗎?這種戰略,看起來就是在爲更大的攤牌熱身。

3. 跟中國經濟脫鉤:從貿易戰到全面孤立

最後一個現象,是美國跟中國的經濟脫鉤。這事兒說白了,就是美國不想再跟中國“玩一塊兒”了,尤其是在關鍵領域,像科技、製造業這些。他們爲啥這麼幹?可能是覺得中國崛起的勢頭太猛,得趕緊掐住命脈,不然以後不好收拾。

脫鉤這出戏,2018年就開場了。那年4月,美國對500億美元的中國貨加了25%的關稅,中美貿易戰正式開打。後來事情越鬧越大,到2022年10月,美國商務部又出新招,限制含美國技術的半導體設備出口到中國,直接卡住了華爲、中興這些公司的脖子。2023年,他們還開始在國內搞稀土加工廠,目標很明確:不靠中國的稀土,自己玩得轉。

你可能會問,美國這麼幹不怕自己也疼嗎?還真疼。脫鉤讓美國企業成本蹭蹭漲,好多供應鏈都亂了套。可他們還是咬牙堅持,爲啥?因爲他們覺得這是“國家安全”的大事。特朗普2025年二度上臺後,貿易戰又加碼,對中國商品加的新關稅讓全球市場都跟着抖三抖。這種經濟上的對抗,表面上是錢的問題,但背後藏着更大的算盤。

經濟脫鉤幹啥用?一是削弱中國的經濟實力,畢竟沒錢就沒底氣打仗;二是給自己和盟友爭取時間,把供應鏈搬回美國或者其他“安全”的地方。這樣一旦真有衝突,美國就不用擔心被中國卡脖子。這種操作,像不像在爲打仗攢家底兒?經濟孤立到位了,軍事上動手可能就沒那麼多顧忌了。

這三件事咋連成一條線?

說了這三個現象,你可能有點暈:這仨事兒咋就說明美國要打仗了呢?咱把它們串起來看。美國在臺灣問題上挑事兒,是想在東亞找個突破口,把中國逼到牆角;俄烏衝突是拿俄羅斯開刀,順便試試全球動員的能耐;經濟脫鉤則是給自己壘個堡壘,免得打起來後手忙腳亂。這三招合起來,像不像一個完整的戰略:先佈局,再削敵,最後備戰?

有人可能會說,這不就是冷戰那套路嗎?還真有點像。當年美國對付蘇聯,也是政治、經濟、軍事三管齊下。現在換成中國,他們可能覺得老辦法還能再用一遍。尤其是臺海這塊兒,離中國近,又是核心利益,搞亂了就能讓中國疲於奔命,美國再趁機佔上風。

這幾年,事情發展得挺快。佩洛西訪臺後,2023年4月5日,美國新議長麥卡錫又跟蔡英文在加州見了面,中國立馬又搞了次軍演,戰艦都開到臺灣東邊去了。2024年5月,共和黨衆議員麥考爾帶團訪臺,跟新上臺的賴清德聊得不亦樂乎,臺海的火藥味兒是越來越濃。

經濟上,中美2025年在日內瓦談了次貿易會,關稅稍微緩了緩,可特朗普一回來,又把事兒攪黃了。全球供應鏈現在是亂成一鍋粥,誰也不知道下一步會咋走。