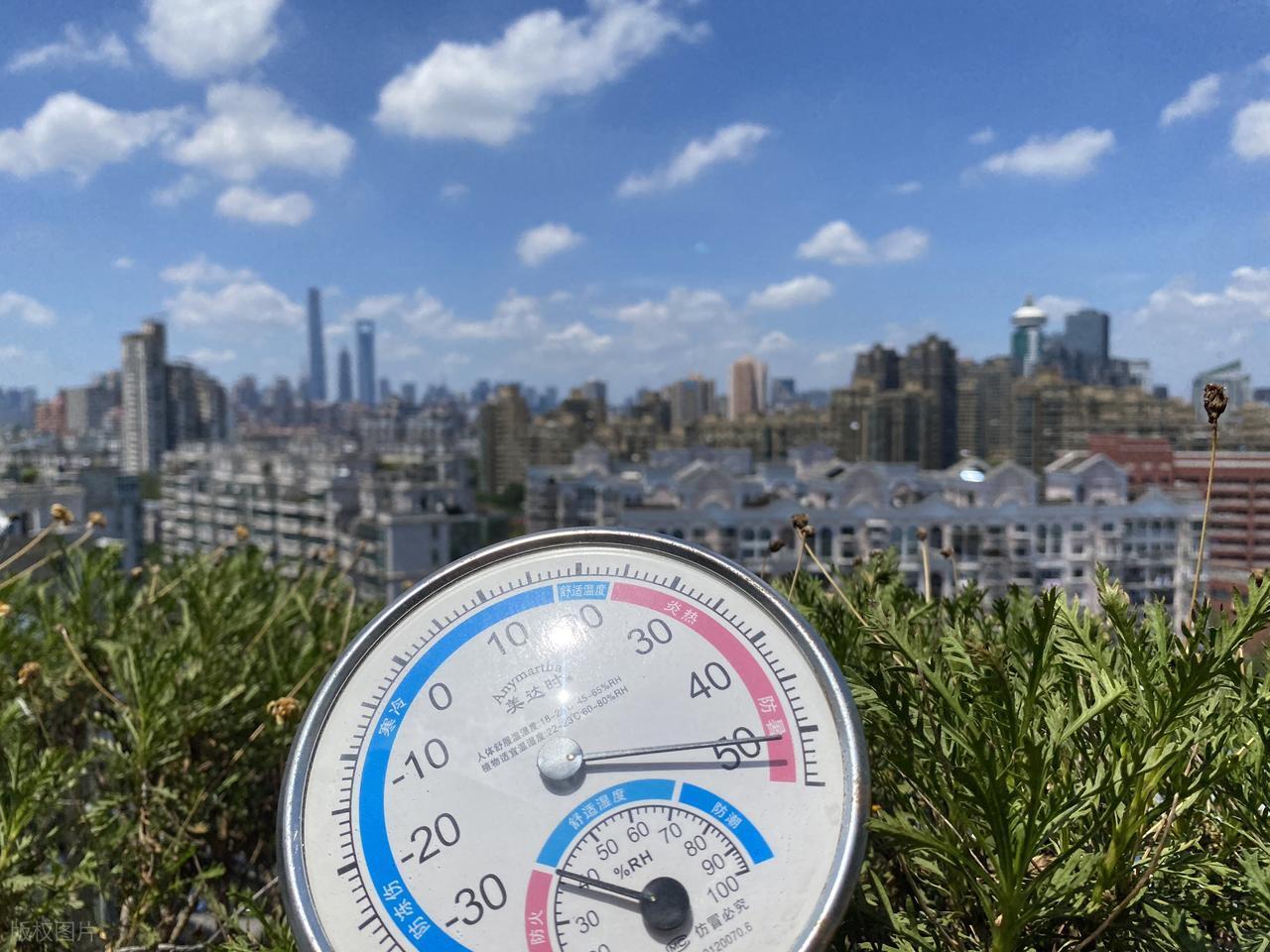

生活在江浙滬的你,有沒有感覺到這幾年,江浙滬的夏天像是被人按了延長鍵?

入夏早、退秋遲,白天熱到“燙腳”,夜裏也捂不涼。

不要猶豫,不要懷疑,這不是錯覺,這就是事實。

2022 年長江流域出現了 1961 年以來最極端、持續時間最長的一次大範圍高溫熱浪,並伴隨嚴重乾旱;

僅這一年就持續約 79 天、361 個氣象站破紀錄,是一次“複合型”極端事件的標誌性案例。

爲啥江浙滬越來越熱、夏天越來越長?

咱們看看氣候大背景,氣候變暖把整個氣溫基本盤抬高。

全球變暖使得極端高溫發生的概率和強度都在上升,東亞亦然。IPCC 第六次評估報告指出,亞洲的極端高溫事件將“非常有可能”繼續增加,熱浪更頻繁、更持久;在高排放情景下,東亞熱應激風險明顯上升。

從江浙滬區域來說,這是副熱帶高壓區,熱是常態。

決定華東夏季是否“蒸籠”的關鍵,是西太平洋副熱帶高壓。它一旦偏強、偏西、穩定滯留,配合南亞高壓等系統,就會帶來晴空少雲、下沉增溫、下雨減少,高溫與乾旱“綁定”。

改革開放四十多年的城市化,熱島效應“加碼”。

近三十年,長三角城市羣高密度硬化地表、能耗與廢熱排放,使夜間降溫困難、酷熱“留存”。以上海爲例,研究顯示浦東等新區在 1990到2000年這十年的快速擴張中,城市化貢獻約可佔增暖的三成至四成量級,顯著抬升熱基線並放大熱浪體感。

這幾種狀況疊加,就造成了近五年來,江浙滬夏季長久的高溫。

2022 年:長江流域極端熱浪+乾旱,持續時間、影響範圍均創紀錄,重慶站點最高達 45℃;長三角用電負荷與防暑壓力空前,上海外灘曾“熄燈”節能。

2024 年盛夏:華東多地 40℃上下“連軸轉”,杭州 8 月 3 日測得 41.9℃ 的極端高溫;國家層面首次披露當年熱射病死亡報告。

2025 年:中國出現 1961 年以來最熱的夏季之一;國家氣象部門將主要歸因於持久副熱帶高壓+東亞季風異常與氣候變暖的疊加。

這些記錄說明:江浙滬“超長夏天”的主線,是底盤抬高 + 環流異常 + 城市化放大的疊加效應。

那以後江浙滬超長夏天,會成爲常態嗎?

的確,這種狀況將趨於常態化。“常態”不是說每年都極端,而是指更長夏季、更多熱夜、更頻繁更持久熱浪將成爲統計意義上的新常態。研究顯示,像長三角這樣的沿海巨型城市羣,未來熱浪日數和熱夜數都將顯著抬升。

長久高溫夏季,對經濟影響幾何?

首先是衝擊電力系統和工業生產。

夏季空調用電衝擊峯值負荷,疊加高溫導致設備效率下降、輸電線“降容”,電力保供難度上升。2024 年 7 月熱浪中,長三角用電創歷史新高,但得益於水電與光伏的高發,煤電佔比反而略降,提示“源網荷儲協同可緩解煤電依賴”。

其次,影響勞動生產率和健康成本。

熱夜與高溼熱導致戶外和非空調場景勞動效率下滑、誤工率上升,醫療救治與公共冷卻支出增加;高溫天對建築、物流、外賣、製造的一線崗位影響尤甚。

第三,水資源蒸發、影響航運和農業。

2022 年“熱浪加乾旱”曾壓縮長江中下游可用水量,湖泊與通航水位偏低,衝擊農灌、航運與相關製造業排產;未來若再疊加乾旱型夏季,鏈式影響仍需高度警惕。

江浙滬“超長夏天”並非偶發,而是全球變暖 、 區域環流異常 、 超大城市羣熱島共同作用下,趨於常態化的氣候現實。

未來十到二十年裏,熱浪的頻率、持續時長與夜間滯熱仍將上行,但其對社會經濟的衝擊可通過適應與治理顯著削弱。

對政府而言,這是城市更新與能源轉型的窗口期;對企業而言,是供應鏈韌性與能效升級的硬需求;對個人家庭而言,則是健康與居住品質的剛性課題。

一句話概括:熱不是命運,是否“被熱到不行”,取決於今天的投資與治理選擇。