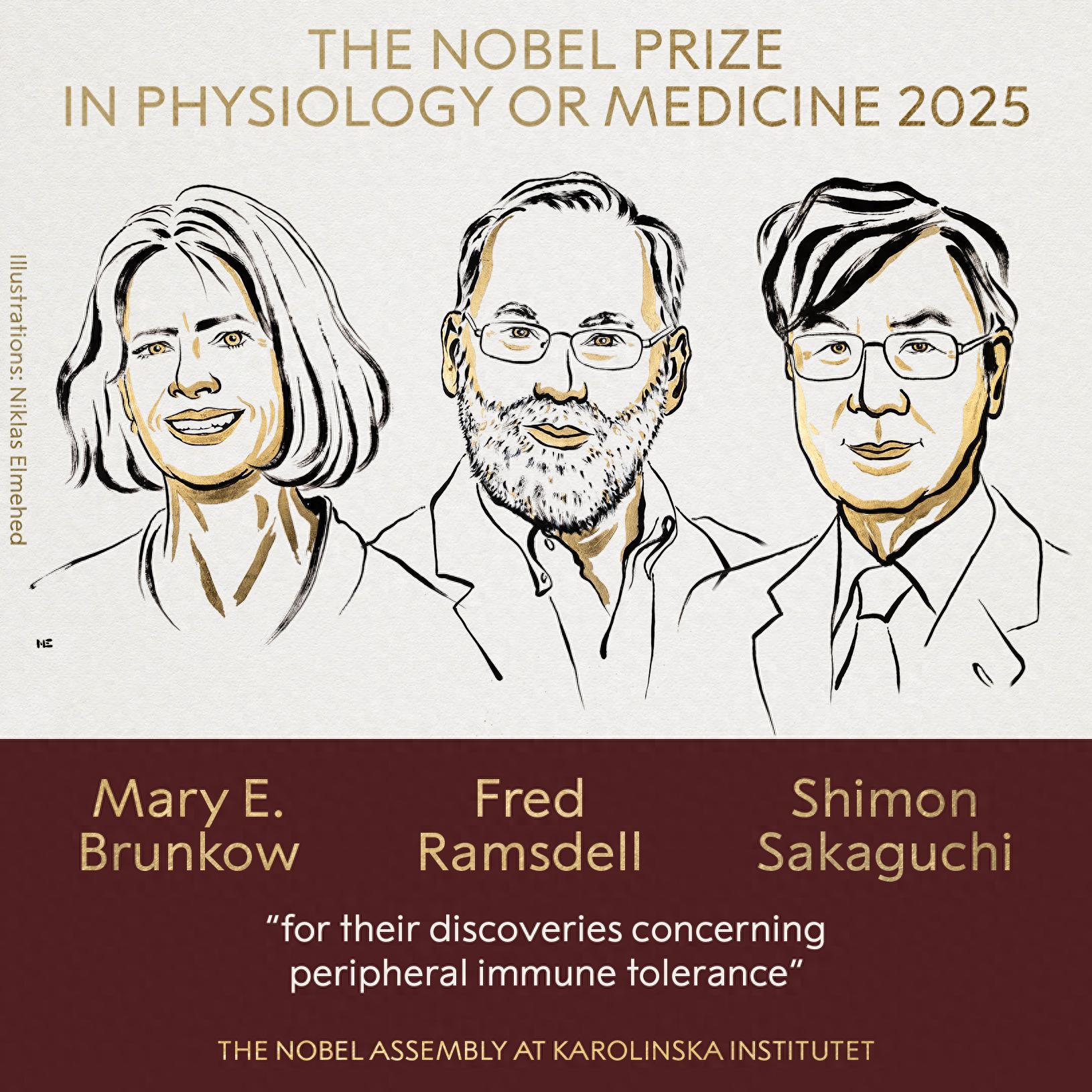

瑞典卡羅琳醫學院在當地時間10月6日宣佈,將2025年諾貝爾生理學或醫學獎授予美國科學家瑪麗·E·布倫科、弗雷德·拉姆斯德爾和日本科學家坂口志文,以表彰他們在外周免疫耐受領域的發現。這一獎項的授予,不僅標誌着人類對免疫系統調控機制認知的重大突破,也使得本世紀日本籍諾貝爾獎獲得者總數攀升至20人,成爲亞洲國家中科研成果最爲顯著的典範。

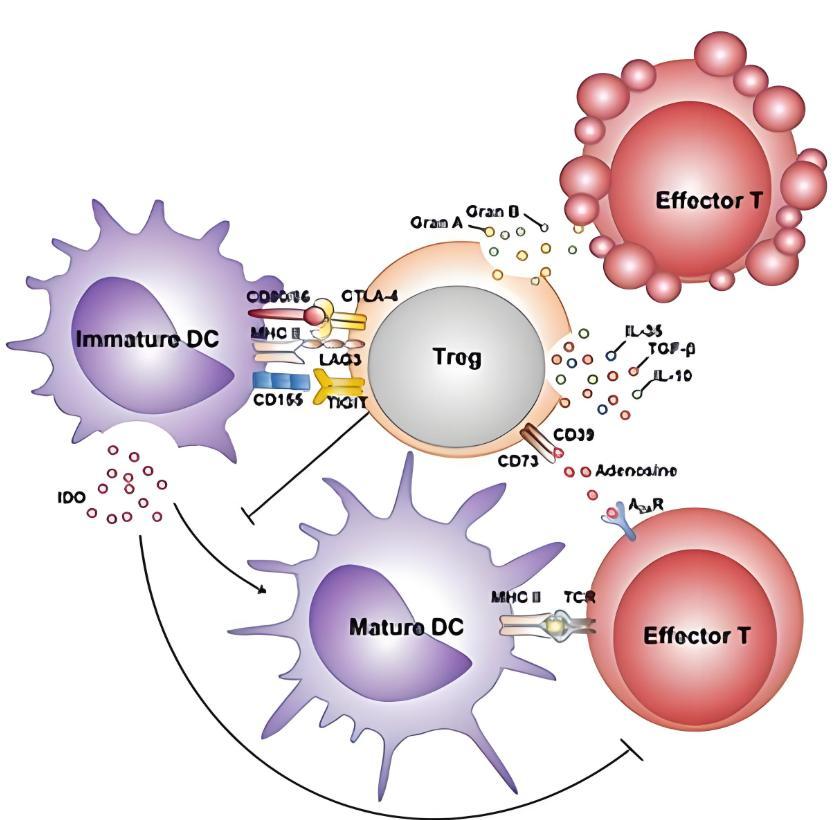

這三位科學家的研究成果揭示了免疫系統的"剎車機制"——調節性T細胞的奧祕。人體免疫系統必須在攻擊外來病原體和避免自身損傷之間保持精妙平衡,而他們的發現正是解開這一謎題的關鍵。布倫科和拉姆斯德爾在基因層面發現了FOXP3基因與免疫缺陷疾病的關聯,而坂口志文則在1995年成功識別出調節性T細胞這一特殊的細胞亞羣。到2003年,坂口志文進一步證明FOXP3基因是調節性T細胞功能的主控因子,將基因級和細胞級的發現完美串聯,構建了外周免疫耐受的完整理論框架。

這一突破性發現打破了當時免疫學界"免疫耐受僅通過胸腺中樞耐受形成"的主流認知。調節性T細胞如同免疫系統的安全衛士,能夠防止免疫細胞攻擊自身機體,這一機制的闡明爲治療自身免疫性疾病、器官移植排斥反應以及癌症免疫治療開闢了新的道路。諾貝爾委員會指出,這些發現推動了癌症治療和自身免疫疾病干預的革命性進展。

日本科研體系的結構性優勢

坂口志文成爲本世紀第20位日本籍諾貝爾獎獲得者,這一數字在非西方國家中遙遙領先。更值得關注的是,日本自2001年提出"50年內獲得30個諾貝爾獎"的目標以來,已經在不到25年時間內實現了目標的三分之二,而且全部集中在自然科學領域。這種持續的科研產出並非偶然,而是源於日本在戰後建立的系統性科技創新體系。

日本在20世紀70年代提出"技術立國"戰略,將重點從產業技術的引進模仿轉向強化自主基礎研究。數據顯示,2023年日本基礎研究投入佔全社會研發經費投入的14.6%,始終保持較高強度的基礎研究投入。在2016至2021年期間,日本保持了超過3.0%的研發投入強度,這種長期穩定的資金支持爲科學家提供了從事長週期、高風險基礎研究的物質保障。

京都大學、東京大學和名古屋大學構成了日本諾貝爾獎獲得者的主要搖籃。其中京都大學以11位獲獎者位列首位,東京大學緊隨其後。這些研究型大學不僅擁有雄厚的科研實力,更重要的是營造了鼓勵自由探索、寬容失敗的學術氛圍。日本在第二期《科學技術基本計劃》中就明確提出,增加面向青年研究人員的競爭性研究資金,營造青年科學家可以獨立開展研究的環境。

值得注意的是,日本諾貝爾獎獲得者的研究成果多誕生於幾十年前的基礎研究。2016年諾貝爾獎得主大隅良典在受訪時曾表示,日本近年來頻獲諾貝爾獎,歸功於數十年前對基礎研究的投入。這種時間滯後效應說明,科學發現需要長期積累,急功近利的科研評價體系難以催生重大原創成果。

挑戰與警示

儘管日本在諾貝爾獎方面成就斐然,但其科研體系近年來也面臨嚴峻挑戰。政府預算縮減導致大學不斷削減終身教授崗位,增加短期合同比例。2007至2013年期間,日本大學內短期合同研究人員數量急劇上升,許多青年科學家面臨職業前景不明朗的困境。一位匿名研究人員曾表示:"我努力工作,但發現自己永遠無法在日本找到終身職位,感到自己像是用後即棄的一次性用品。"

這種科研環境的惡化已經導致人才外流。一些中青年日本科學家選擇前往中國等國家開展科研工作,尋求更好的職業發展機會和研究條件。如果這一趨勢持續,日本在基礎研究領域的優勢可能難以爲繼。當前獲得諾貝爾獎的科學家大多是在日本科研黃金時期成長起來的一代,未來能否延續輝煌取決於當下對青年科學家的培養和支持。

日本的經驗表明,建設科技強國需要長期、穩定、高強度的基礎研究投入,需要爲科學家提供自由探索的空間和寬容失敗的文化,需要構建完善的人才培養和職業發展體系。坂口志文的獲獎提醒我們,那些看似"逆主流"的研究往往蘊含着突破性的科學發現,而這需要科研體系具備足夠的包容性和前瞻性。

從更廣闊的視角看,外周免疫耐受的發現不僅是免疫學領域的里程碑,更是人類理解生命調控機制的重要一步。這一成果的取得依賴於不同研究團隊在基因、細胞和機制層面的協同工作,體現了現代科學研究的協作特徵。日本第20位諾貝爾獎獲得者的誕生,既是對其科研體系歷史積累的肯定,也爲其他國家提供了可資借鑑的經驗與教訓。