目的性極強的人,行動不依從情緒波動,不易受外界評價干擾,也不會把主要精力放在無關緊要的旁支中;

他們的目光只牢牢盯在目標之上,採取的行動完全服務於那個目標,很少有其他的雜念。

目的性強者:行動不爲情緒所動

當我們與目的性極強的人接觸,能馬上接收到一種全然不同的體會,對方那純粹的目的性會更加凸顯出我們平日裏的拖延、搖擺、自我辯解。

習以爲常的溫和“自我關懷”背後的本來面目,原來只是藉口、託辭和軟弱,有對比之後,惰性一覽無餘。

交手的過程,實質是兩種不同的意志和認知框架的直接碰撞:

一方是朝着不可動搖的目標步步緊逼,另一方是用種種理由勉強維繫內心的平衡(甚至對矛盾選擇性視而不見);

這種碰撞會打破平衡,認知陷入劇烈動盪,他們行動的果斷和高效,將在你的內心引發拉扯感和疑問;

爲什麼他們有如此清晰的目標和迅捷的行動力?爲什麼我對目標這般模糊和拖延,精力都花在了內耗上?

叩問的過程並非在單純引發焦慮,或者又觸發了迴避,它是在撼動個人陳舊的行爲模式和思維惰性。

認知震盪:目標清晰帶來的心理衝擊

社會心理學家利昂·費斯廷格提出的“認知失調理論”揭示了這種心態:

個體認識到自己的態度之間、或者態度與行爲之間存在着矛盾,從而產生的一種令人不愉快的動機狀態。

當外部的現實與我們固有的認知框架發生劇烈衝突時,心理產生失衡,由此將激發強烈的動機去改變認知或行爲以恢復和諧;

與目的性極強的人接觸帶來的反差,催化了心理失調的發生。

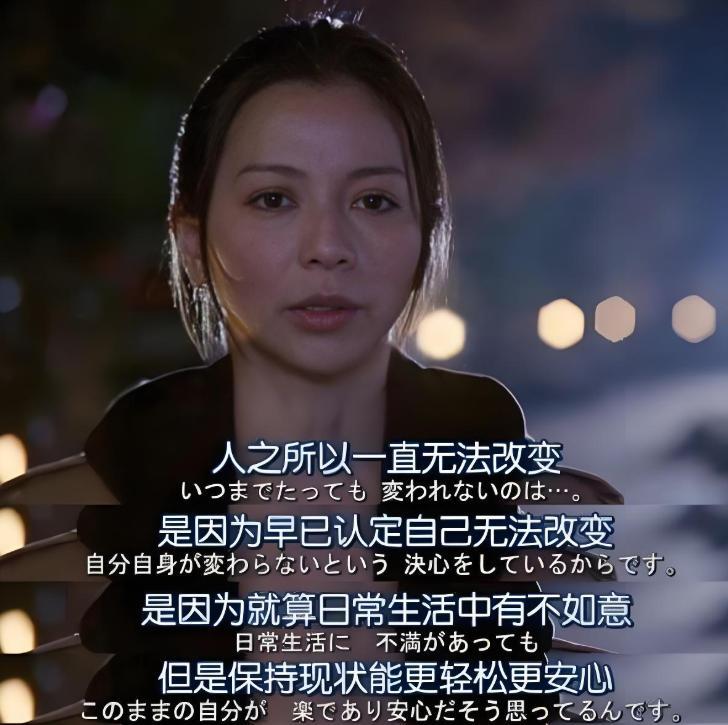

認知震盪讓我們直面過去的真實,曾經我們以爲的盡力其實是未盡全力,眼前的障礙也大多是自己給自己的設限。

心理防禦機制在這個過程中開始顯露和瓦解,過往習慣用“等我開始努力了就會不同”;

“是現在時機不對”、“由於外部因素阻礙”等種種原因安慰自己,這些說法讓我們安於現狀。

而目的性強的人的成功會撕開目的性弱的人的僞裝,暴露出自己的真實能力水平,所以後者不得不承受着由此帶來的巨大壓力和不適。

隨着認知震盪的波動累積到臨界點,改變的契機就誕生了。

剛開始是簡單被動的應對,爲了不輸給對方,不被對方徹底壓下去,所以開始拙劣模仿對方的決策節奏和思維方式。

從模仿到重塑:自我效能的覺醒

心理學家阿爾伯特·班杜拉的“社會觀察學習理論”指出:

人們通過觀察他人的行爲來學習,而不一定需要親身體驗行爲的後果。

學習者先對觀察的行爲給予充分的注意力,將觀察到的信息存儲在記憶中,之後根據存儲的行爲信息,準確再現所觀察的行爲;

所以,個體能夠通過觀察他人的行爲及其結果來調整自身的行爲。

目的性極強的人的存在,提供了一個非常具有衝擊力的觀察樣本;

你能目睹他們如何剔除干擾、如何分配認知資源、如何在複雜的情境中錨定核心。

觀察不是簡單的複製,它是你的內在認知在重組,你開始反思以往做事情設定目標時的模糊,執行目標時的低效。

一種更新的思維行爲模式,在被迫適應和有意識的模仿中慢慢誕生出來。

越到後面越穿透表層,來到深層次的的自我認知構造。

對方那毫不妥協的目標感與存在方式會持續不斷的挑戰你舊有的信念體系;

逼着你思考做事時什麼是最重要的,什麼細枝末節是可以捨棄犧牲的,延展到思考爲什麼時間對你而言是重要的,你渴望成爲什麼樣的人。

內在反覆的自我反思過程,是對自我內核的重塑鞏固,是比簡單模仿更大的收穫。

個體被迫看清了自己思維中被霧籠罩的模糊地帶,看清了行動中的遲緩,看清了被稀釋的目標。

清晰化的認知,意味着放棄自我安慰的幻覺,承認自身的侷限與不足,以足夠的清醒一遍遍審視自己。

變強最快的方式就是跟目的性極強的人交手。

“鏡像神經元理論”直觀說明了:

當一個人執行一個動作時,以及當他們觀察到其他人執行相同的動作時,鏡像神經元都會放電,對別人的動作做出反應。

對方的目標感具有傳導性,在接觸中會被其強烈的意圖反覆影響,對目標的執着像一種無形的能量開始滲透進我們的意識。

當我們體會到了目標導向的行動產生的強大力量感和驚人效率,這種體驗是任何言語說教都無法傳遞的激勵;

它從內部重新建構了我們對“行動”本身的認知,自發清理與目標無關的干擾,摒棄低效能的消耗模式;

形成一種高效專注的行動本能,大大提升了“自我效能感”:

個體對自己是否有能力完成某一行爲所進行的推測與判斷,是個體對自己在具體活動中的能力方面所持有的信念。

自我效能感是人們對自身能否利用所擁有的技能去完成某項工作行爲的自信程度;

高自我效能感的人更願意接受挑戰,堅持更久,面對挫折時恢復更快。

而提升效能感最快的來源是“直接經驗”:

通過親身經歷的成功或失敗來評估自己的能力,成功的經驗能夠顯著提升自我效能感,而連續的失敗則可能削弱。

觀察目的性極強的人的成功,看到他人通過努力達成目標,可以激發個體的信心和希望;

帶着這種信念自己成功了,哪怕只是成功一次,哪怕只是微小的成功,它也能以最實際的例子告訴你,你也可以。

跟目的性極強的人交手的最終導向不是戰勝他人,更不是將我們塑造成另一個他們;

最終的目的是與更高版本的自己相遇,他們就像磨刀石一般,幫助我們雕琢出更強韌的自己。

-The End -

作者-山外人

第一心理主筆團 | 一羣喜歡仰望星空的年輕人

圖片源自網絡,侵權請聯繫