2025年上半年,港股IPO募資額重回全球第一。這或許只是港股新一輪繁榮的起點,一二級市場如何持續循環向好,如何吸引優質企業、留住國際資金,作爲“超級聯繫人”的香港將面臨新的機遇和挑戰

文|《財經》特約撰稿人 成孟琦 康國亮 記者 郭楠 黃慧玲 張欣培

編輯|陸玲

一年之前,剛剛上任港交所行政總裁的陳翊庭首次面對媒體採訪,便收到了如何看待“香港國際金融中心遺址論”的尖銳提問。她回應:“香港市場的底氣依然很足,香港擁有法治、人才、基礎設施等核心優勢,更有國家作爲強大後盾,需要想辦法把流動性重新搞起來。”如今,“遺址論”已不攻自破。

6月30日,雲知聲、泰德醫藥、IFBH三家公司在港交所鳴鑼上市,這個場景在6月26日剛剛發生過,聖貝拉、週六福和穎通控股同日上市,而7月9日,還有六家公司計劃同時上市。

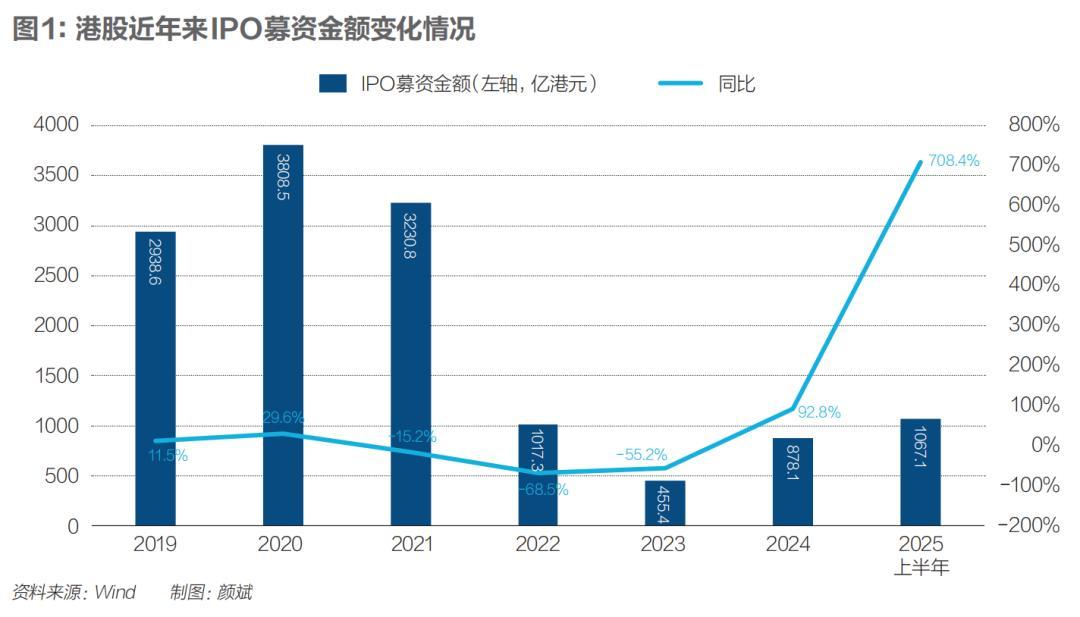

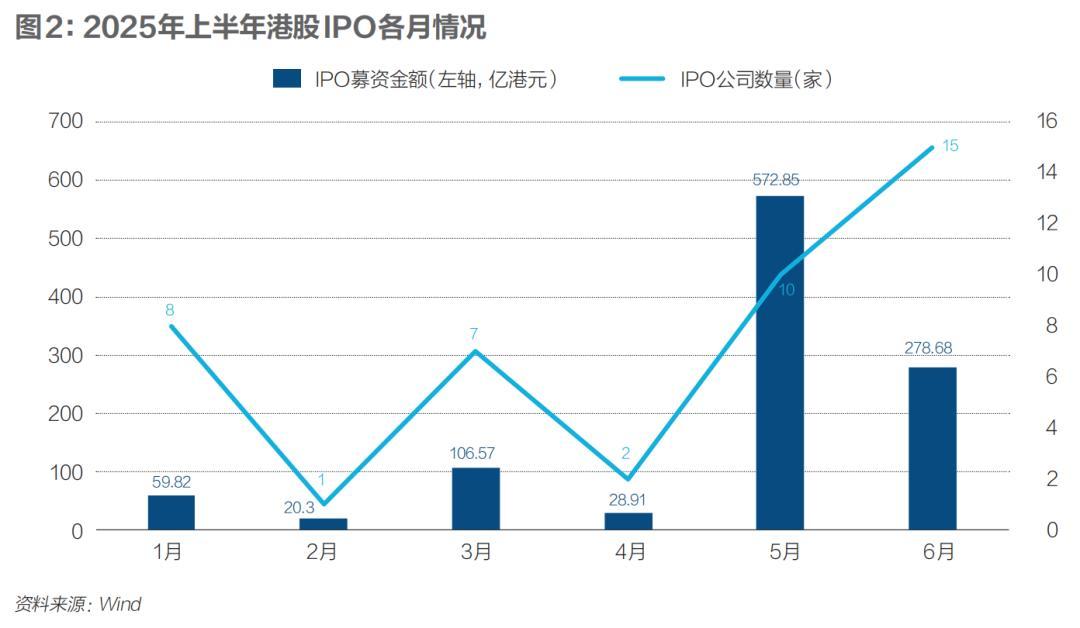

港交所的鑼聲接連不斷,募資額重回巔峯。2025年6月,港股IPO(首次公開募股)數量達到15家,成爲上半年的高峯,創下2022年底以來新高;2025年上半年,港股IPO募資金額超過千億港元,同比飆升近7倍,時隔四年重回全球第一。其中,寧德時代在5月20日登陸港交所,募資353億港元,成爲目前今年全球最大IPO。

從募資情況來看,赴港二次上市的A股龍頭公司是這輪港股上市潮的主角。除了寧德時代,2025年上半年,恆瑞醫藥、海天味業、三花智控分別募資100億港元、97億港元、92億港元。

這離不開中國政府強有力的政策支持。2024年4月,國務院發佈《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》(即新“國九條”)後,證監會緊接着發佈五項資本市場對港合作措施,其中包括支持內地行業龍頭企業赴港上市。

在2025年5月7日國新辦新聞發佈會上,中國證監會主席吳清強調,將不斷深化市場開放,鞏固提升香港國際金融中心地位,穩步推進人民幣股票交易櫃檯納入港股通、支持在港推出跨境投資和風險管理產品等對港合作各項措施,並創造條件支持優質中概股企業迴歸內地和香港股市。

展望下半年,港股IPO火熱仍將持續。港交所主席唐家成6月20日出席港交所成立25週年慶典時透露:“目前還有190家公司排隊等待上市,這一龐大的待上市企業儲備,彰顯了港交所市場的吸引力。”

IPO火熱的同時,港股成爲中國資產重估的主要陣地,港股恆生指數以20%的半年度漲幅在全球重要市場中排名第三,一二級市場實現良性循環。

年初,在DeepSeek的帶動下,恆生科技指數最大漲幅達40%;此後,雖受特朗普關稅政策衝擊,但港股快速修復失地,重回全球領先位置。老鋪黃金、泡泡瑪特等新消費公司,已然成爲港股的風向標。老鋪黃金股價在6月衝上1000港元/股大關,較一年前的發行價上漲近25倍;泡泡瑪特股價也隨着LABUBU的全球大火年內上漲近2倍。

港股一二級市場平衡背後,是南下資金與海外資金的持續流入。

“南向資金確實是今年港股市場的亮點。港股通資金已經佔到香港市場總成交量的兩成。不敢說有絕對定價權,但話語權和影響力肯定是在增加的。”香港大學經管學院金融學副教授孟茹靜告訴《財經》。

“從股指漲幅、日均交易量提升以及大型IPO項目成功來看,港股復甦在2024年下半年初現端倪,並在2025年持續鞏固。雖然4月2日美國加徵關稅導致短期回調,但5月以後市場迅速恢復,國際長線資金迴流已成趨勢。”高盛亞洲(除日本外)股票資本市場聯席主管王亞軍對《財經》表示。

接棒一年多的陳翊庭深刻感受到了全球資金對港股的態度轉變。“2025年初參加冬季達沃斯,與2024年參加夏季達沃斯的氛圍明顯不同,儘管地緣政治影響仍然籠罩全球,但與世界各地朋友交流,大家都格外關注中國機遇與港股市場。”

“特朗普上任後推行貿易保護主義,迫使企業‘去風險’,香港因兼具中國屬性與國際規則適配性,成爲資金‘安全港’。”香港投資推廣署署長劉凱旋對《財經》表示。

進入7月,三個月關稅暫停期即將結束,短期市場或許仍將面臨考驗,但長遠來看,關稅博弈帶來不確定性的同時,也將帶來全球資本的再平衡,這將是港股的長期機遇。

“美元的主導地位會慢慢衰落,美元霸權的衰落中蘊含機遇,但需關注其衰落速度及衍生問題。”香港證監會原主席梁定邦對《財經》表示,同時他也強調,“香港是一個非常開放的地方,香港市場上最重要的只有制度和人兩個方面。”

港交所正持續推動制度改革,吸引企業和資金,連接中國和世界。“我們不僅要吸引優質上市企業,還要做好交易制度,服務好投資者和企業,包括取消惡劣天氣暫停交易、調整交易費率等,提升市場參與者的體驗。”陳翊庭表示,“互聯互通的空間還很大,從股票、債券、ETF到即將納入REITs,未來還有人民幣櫃檯、大宗商品等產品可以考慮。”

“新股活躍及交投顯著上升,都反映全球對香港金融生態有強大信心,港交所在促進香港作爲‘超級聯繫人’和‘超級增值人’方面,正發揮關鍵作用。”香港特別行政區行政長官李家超表示。

從“國際金融中心遺址”,到重奪“全球募資冠軍”,中國香港僅用了一年多時間。

一年之前,全球IPO放緩,港股IPO繼續下滑。數據顯示,2024年上半年港股共有30家企業完成IPO,募資額下滑至131.78億港元,被印度、沙特等新興市場交易所超越。2023年,港股IPO縮水至463億港元,僅爲2020年峯值的十分之一左右。恆生指數也連續三年超兩位數下跌。

復甦在2024年9月初露端倪。美的集團等大型新股上市,帶領港股2024年募資同比增長了89%至875億港元。

2025年上半年,港股IPO持續升溫。萬得(Wind)數據顯示,截至6月30日,港股上半年已完成43宗IPO,同比增長43.3%;累計募資額飆升708.4%至1067.1億港元,接連超越紐交所、納斯達克以及印度國家證券交易所,時隔四年重返全球第一。2025年港股IPO的火爆及國際資本對優質標的的爭搶,可以從龍頭新股上市中窺見一斑。

5月20日早上,港交所上市大廳的電子屏幕上,寧德時代的股票代碼3750跳動着,股價每次的關鍵變換,都會引來現場圍觀人羣的一陣陣歡呼。

從開盤漲12%報296港元,到很快突破300港元大關,最終寧德時代的上市首日股價漲幅定格在16.43%,收報306.2港元/股,募資額更是高達353億港元。

2025年上半年,密集的鑼聲在港交所此起彼伏,行業龍頭接連上市。從新茶飲巨頭蜜雪集團上市首日43%的漲幅,到創新藥企映恩生物首日116.7%的飆升,再到6月26日與6月30日,每日均有3家上市公司集體鳴鑼,一幅IPO市場的沸騰圖景正在香江之畔熱烈鋪展。

“搶不到,根本搶不到。”IPO市場火爆之下,較火新股的基石及錨定投資被機構瘋搶,一家服務歐洲與南美家族的家辦香港負責人告訴《財經》,其曾希望能以輔助企業出海爲條件,獲得蜜雪冰城和滬上阿姨的基石份額,但是因爲基石投資競爭過於激烈而失之交臂,只好在企業上市後從二級市場以高價“掃貨”。

大額交易的湧現使包括外資與中資在內的全球投行重新開啓對香港IPO市場激烈的競爭。據悉,寧德時代港股上市的投行承銷費率爲0.2%,而市場常規的承銷費用爲募集資金的1.5%-3.0%不等。

“寧德時代的IPO規模龐大且承銷競爭十分激烈,所以承銷費用被壓到很低,但具體金額未公開披露。”一位港股保薦人告訴《財經》。

除了“搶”以外,“忙”也成爲香港投行最近的關鍵詞之一。

“今年港股IPO業務量遠超預期,主動接洽的擬上市企業也在增多,無論是企業還是投行,大家都不願錯失這輪風口,都在加班加點。”上述保薦人表示。

“作爲創投機構,當下推動被投企業赴港上市退出的動力明顯增強。”盈科資本產業投資事業部總裁馮志強告訴《財經》,“一級市場目前也在積極推動已投企業抓住這波機遇,特別是硬科技、新消費這類備受資金青睞的賽道。但是也不能盲目跟風,更應聚焦企業基本面與長期發展潛力。”

港股打新賺錢效應迴歸下,散戶投資者打新熱情提升。多隻熱門港股新股公開市場認購環節甚至出現了幾千倍超額認購,3月上市的蜜雪集團更是以1.8萬億港元摘得港股IPO新一代“凍資王”,爲此港交所還專門修改了打新融資槓桿規則。

機構投資者爭搶港股IPO優質標的現象十分普遍。寧德時代上市吸引了包括科威特投資局等23家豪華基石投資者參與,恆瑞醫藥上市由新加坡政府投資公司等7家國際知名投資機構護航,海天味業上市則引入了高瓴資本等8家頂級機構基石投資者。

高瓴資本參與了上述三家大型A+H股的基石投資。一位接近高瓴資本的人士對《財經》談到,“雖然高瓴在A股清倉了寧德時代,但港股基石又買了回來,還參與了其他幾家港股新股基石,主要是因爲港股更有空間,同時今年港股表現也特別好,覺得是有機會的。”

參與了寧德時代、海天味業上市的中金公司管理委員會成員王曙光對《財經》表示:“我們近期觀察到,歐美本土基金經理開始活躍參與港股IPO項目路演並下單,例如,在寧德時代、海天味業、三花智控等項目中,開始出現中東主權基金KIA、新加坡主權基金GIC、歐洲長線基金Schroder等外資機構身影,這是歐洲長線基金施羅德首次作爲基石投資者參與港股IPO認購,代表着國際長期資金正在增加對中國優質資產的配置。”

2025年,港股IPO半年的募資額已超過了港股2022年、2023年、2024年全年,而這或許也只是香港IPO市場新一輪繁榮的起點。《財經》注意到,多家會計師行已進一步上調了全年港股IPO集資額預測,這在港股歷史中較爲罕見。其中,安永由原預計的1200億港元上調至1600億港元;德勤更由1300億至1500億港元,上調至2000億港元。

在2025陸家嘴論壇上,陳翊庭被稱爲“金融圈最紅女神”,她透露,港股IPO排隊企業超160家,僅5月就有40多家企業遞表。

這份長長的待上市名單中不乏京東工業、紫光股份、賽力斯、奇瑞汽車、石頭科技、兆易創新、牧原股份、三一重工、東鵬飲料等龍頭明星公司,其中至少超過五家公司募資額將在10億美元以上,這也成爲港股今年冠絕全球的底氣。

港股IPO繁榮景象的背後,是多重因素共同作用的結果。

“首先是政策支持,去年4月,中國證監會出臺的對港合作五項措施中明確支持內地龍頭企業赴港上市;第二是微觀層面的企業需求,企業需要多元化的融資渠道;第三是港交所監管環境、上市規則比較靈活,包括對符合條件的A股公司赴港上市設立了快速審批通道;第四是二級市場表現較爲活躍,北水大幅流入。”孟茹靜認爲。

一年來,中國資本市場對外開放舉措不斷,支持港股發展是重中之重。

2024年4月19日,在新“國九條”發佈後,中國證監會推出對港合作五項舉措,進一步優化滬深港通機制、助力香港鞏固提升國際金融中心地位,促進兩地資本市場協同發展。其中包括:放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍、將REITs納入滬深港通、支持人民幣股票交易櫃檯納入港股通、優化基金互認安排、支持內地行業龍頭企業赴香港上市。

2024年11月19日,第三屆國際金融領袖投資峯會在香港舉辦,中共中央政治局委員、國務院副總理何立峯出席並致辭。何立峯強調,把香港國際金融中心建設好、鞏固好、發展好,既是香港所需,也是國家所重。中央將從戰略高度繼續完善相關政策體系,持續支持香港深化金融改革並維護金融穩定。

吳清在出席論壇時表示,將堅定深化資本市場雙向開放,進一步便利跨境投融資,同時強調,要保持境外融資渠道暢通,進一步提升境外上市備案效率,積極支持符合條件的境內企業赴境外上市,更好利用兩個市場、兩種資源。

應對外部衝擊,政策也在持續發力。2025年5月7日,國務院新聞辦公室舉行新聞發佈會,“一行一局一會”掌門人一同出席,介紹“一攬子金融政策支持穩市場穩預期”有關情況。吳清在會上再次強調,梳理優化境外上市備案機制、流程和相關要素,提高境外上市備案質效,同時提出,創造條件支持優質中概股企業迴歸內地和香港股市。

5月22日,中國證監會首席風險官、發行監管司司長嚴伯進介紹,從2023年3月31日起,境外上市新規正式實施,截至今年4月底,已經完成了242家境內企業境外上市的備案,這當中有83家爲科技企業,主要集中在信息技術、生物醫藥、新能源、先進製造等領域。

5月23日,爲完善並統一境內企業境外直接上市相關跨境資金管理,提升境內企業跨境融資便利化水平,中國人民銀行、國家外匯管理局發佈《關於境內企業境外上市資金管理有關問題的通知(徵求意見稿)》。

企業層面,近年來,A股龍頭公司赴港上市大多有一個共同的目標:出海,即利用中國香港資本市場的特殊地位來拓展全球市場。與此同時,內地IPO持續放緩,再融資收緊,赴美上市風險加大,使得中國香港成爲企業上市融資的最優選擇。

香港特區政府財政司司長陳茂波曾表示,內地企業正通過香港加速全球戰略佈局,這種以香港爲資本平臺支持國際拓展的趨勢,將成爲未來企業出海的重要模式,也體現香港服務國家戰略的新定位。

“企業在香港上市有利於吸引外資,且在融資方面,港幣的換匯相對其他貨幣更爲便捷。所以越來越多的龍頭企業開始從A股轉向H股。”瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示。

“香港作爲內地企業對接全球資本的關鍵樞紐,赴港上市能助力內地企業建立與國際投資者的溝通橋樑,爲其國際化業務發展及融資提供高效支持。從國際化平臺、估值修復、制度便利等方面,吸引着A股公司選擇香港作爲境外第二上市市場。”王曙光對《財經》表示。

港交所近年來陸續推出多項政策吸引新經濟公司。2018年4月發佈18A章,允許未盈利生物科技公司上市;2023年3月推出18C章,允許未有收入、未有盈利的“專精特新”科技公司上市;2024年8月,港交所進一步優化特專科技公司上市門檻;10月,其與香港證監會共同優化新上市申請審批流程的時間表。

2025年5月6日,香港證監會與香港交易所發佈聯合公告,正式推出“科企專線”,以進一步便利特專科技公司及生物科技公司申請上市,並允許這些公司選擇以保密形式提交上市申請。

爲了迎接新能源巨頭寧德時代赴港上市,港交所一路開綠燈,從正式遞表到上市交易,僅用時三個多月,而一般公司的平均時間爲半年以上。

“一般而言,遞表港交所前兩個月要委任保薦人,而寧德時代僅在遞表前一個月才確定保薦人,其承銷商、IPO公關等合作也都是在上市前很短時間內才敲定。”一名港股保薦人告訴《財經》。

在多重因素共同推動下,一批優質科技企業和龍頭企業湧向港股,疊加強有力的政策扭轉市場預期,吸引全球資金持續流入,帶動港股二級市場走強,而市場的活躍表現又強化了企業赴港上市,二者形成了良好的正向反饋與互動。

“大量全球資金流入爲港股市場帶來了充足的流動性,提升了市場的活躍度,也促使港股市場的投資者結構更加多元化,推動了港股估值修復,進一步提升了港股市場的吸引力和競爭力。”清華大學金融研究院院長田軒表示。

投行等中介機構在IPO熱潮中獲利,同時對下半年的港股保持樂觀。國金證券投行人士對《財經》表示:“香港是全球資本配置中國資產的核心樞紐。對於尋求接觸中國機遇的國際投資者而言,港股IPO是重要參與渠道。在政策進一步落實和市場環境持續改善的背景下,疊加中概股迴流、東南亞資產證券化需求激活(借力SPAC機制)、美聯儲降息預期改善流動性等因素,預計下半年港股IPO熱潮將持續,並繼續吸引大量中資企業赴港上市。”

港股IPO的持續向好,仍將持續依賴一二級市場的平衡發展。孟磊將股票市場生態類比一個蓄水池,二級市場往投資蓄水池注水,一級市場IPO把錢放到企業,支持實體經濟發展,生態平衡需要有人注水,也需要灌溉到實體經濟。

誰在港股買買買?

港股IPO的火爆,離不開二級市場的強勢反彈,2024年下半年以來,全球資金持續湧向港股的蓄水池。

在中央一系列超預期政策的支持下,2024年9月下旬,港股與A股一同出現史詩性反彈。短短半個月,恆生指數漲幅超30%,恆生科技指數漲幅超50%。港交所的成交量連續三次刷新紀錄:新高紀錄在2021年3600億港元的基礎上翻一番,達到6200多億港元。

彼時,陳翊庭在歐洲路演,原本興致索然的投資者們被港股的突然暴漲殺得措手不及,一時間紛紛向她詢問:“還有空嗎?能不能告訴我現在中國市場發生了什麼?”

“以前做項目,一個IPO中能有三五個國際長線資金已經很多了。現在國際資金參與數量越來越多,最近做的一個項目國際資金快達到50個。”一位投行人士告訴《財經》。

從被調侃“國際金融中心遺址”到重新領跑全球,港股強勁的復甦動能是如何開啓的?

大成基金國際業務部總監柏楊將影響港股市場表現的因素總結爲一個簡單的公式:港股表現=中國經濟基本面+外資流動性+風險偏好。

“從中國經濟基本面來看,2024年以來中國政策對發展經濟和資本市場定調積極,中國經濟企穩復甦逐步被市場定價爲共識。”柏楊接受《財經》採訪表示,“在2024年9月美聯儲開啓降息週期、全球流動性放鬆的背景下,港股性價比更加凸顯。特朗普當選美國總統後,大國博弈進一步加劇,我們觀察到全球範圍內美元資產過度超配的狀態有所減弱,同時新興市場中海外資金從印度等國向中國市場迴流。”

衡量市場復甦的指標中,除了股指回升、交易量增長、融資額攀升,大型項目的成敗亦是關鍵參照。

今年以來,港股市場的大型項目均表現優異。以再融資領域爲例,比亞迪與小米的相關項目規模令全球矚目——前者融資55億美元,後者達56億美元。其中,小米56億美元的融資額刷新了其港股再融資規模紀錄,凸顯市場的活躍態勢。

優質項目的密集推出吸引了衆多資金聚集港股,寧德時代便是一個典型。儘管美國政府頻頻以“敏感”爲由設限,令不少基金陷入“既顧慮風險,又不願錯失投資機會”的糾結,但最終它們還是輾轉通過迪拜等渠道完成了投資。

“投資者是很誠實的。只要項目好,資金一定會想辦法、找路徑。”陳翊庭總結道。

二級市場的正向反饋也給上市公司選擇港股注入強勁動力。寧德時代港股上市定價與A股齊平,打破了市場關於港股定價至少要比A股動輒便宜20%的觀念,上市之後,寧德時代港股表現明顯更加強勢,截至6月30日,寧德時代港股比A股溢價19.38%,港股不再“廉價”。

哪些資金正在押注港股?

過去三年裏,南向資金持續流入港股並有加速之勢。Wind數據顯示,2025年上半年累計淨流入7311.93億港元,已超過2024年全年淨流入的90%。境內公募基金配置港股倉位逐季上升,重點加倉方向包括互聯網、銀行、能源板塊,以及新消費、半導體和創新藥等高成長賽道的優質個股。

柏楊認爲,南向資金已成爲港股市場最具確定性的“長期買家”,在海外資金波動性上升的背景下,爲港股提供了穩定且持續的流動性支撐。

睿遠基金國際業務部負責人張佳璐觀察到,港股基於其優良持續的股息文化,吸引南下長線險資,優秀的短期業績則吸引了一些國際短線資金。但對國際長線資金來說,由於目前宏觀環境還不夠明朗,它們正在等待更明確的回暖信號。“全球資產中,參與港股配置的主要是更短線的對沖基金和被動指數基金,長線基金對港股尚未大規模進行配置。”

另一位外資投行人士則認爲,今年增量交易資金中,南向資金只佔了30%。“剩下的70%還是外面來的,這也和香港市場的國際金融中心地位相吻合。”

海外資金迴流的過程中,王亞軍觀察到,經歷了上一輪熊市,迴流的國際長線資金也變得更加務實。“大家比較喜歡的企業有三個特點:一是能賺錢;二是賺錢路徑比較清晰;三是賺錢的風險比較小。”

資金偏好悄然轉向的背景下,增速突出的行業成爲資金聚焦的核心領域。

“一是具有全球競爭力的精益製造企業,二是有建立品牌能力的消費企業,三是有創新能力的醫療保健領域企業。”張佳璐分析。

“港股市場新消費公司的靜態估值稍貴,但市場對其海外擴張、市場滲透率提升邏輯的認可反映在定價中,貴可能也有貴的道理。”柏楊認爲,新消費企業是否存在估值泡沫取決於未來的高增長預期能否持續兌現,一些概念性強、模式尚未成熟的公司確實存在高估值風險,需理性看待短期熱度,避免盲目追高。部分優質企業已形成清晰的品牌定位、高效的運營能力和穩定的用戶基礎,展現出較強的盈利彈性和增長前景,仍存在一定的配置價值。

創新藥板塊今年也以強勢表現受到資本市場多方關注。

“過去幾年很多創新藥公司可以說是在臥薪嚐膽,今天這個行業已經發生了量變和質變,很多數字是讓我們很驕傲的。”南方基金國際業務部基金經理熊瀟雅告訴《財經》,當前中國企業在研創新藥數量已經超越美國成爲全球首位,越來越多的藥企逐步轉向創新性更強的源頭創新。不過,落實到投資端,依然需要謹慎。“從靶點選擇,到分子結構設計和生成,成藥到臨牀,每個環節都有失敗的風險。”

從科技、互聯網到新消費、創新藥,港股市場的熱點接力還在持續。如何保持港股的活躍勢頭,成爲陳翊庭和港交所下一步重要任務。

港股如何長牛

受到全球資金關注的中國資產重估進程,是否會從“復甦”走到“長牛”?答案或許就在一年前港股依然“冷清”時陳翊庭關於“遺址論”的回應中。

“其實香港市場底氣還是很足的,我們的法律制度、透明度,這些都很強。只不過要想辦法怎麼把流動性重新搞起來。”她當時回答。

如今,除了持續流入的南向資金,市場仍然期待外資持續流入。

瑞銀數據顯示,今年一季度國際投資者將其中國低配幅度從-1.9%減輕至-1.5%。對於全球前40家最大的投資者,中國股票持倉增加15個基點至1.05%,爲2023年三季度以來的最高水平。但比起歷史平均水平,外資迴流水平仍有較大提升空間。

6月18日的2025陸家嘴論壇上,港股的火熱令陳翊庭成爲全場焦點,她表示,今年將與內地交易所協同發力,積極吸引外國投資基金,不論港股、A股,通過何種投資渠道,都將成爲吸納外資的重要路徑,現在是外資投資中國資產的好時機。

“我們看到,國際資金在慢慢迴流。”陳翊庭近日表示,“我開玩笑說,要寫封感謝信給特朗普。這一次機會真的難得,不能錯過。我們在研究怎麼讓資金留下來,要把IPO的儲備、二級市場都做好。希望這次資金留得久一點,不只是炒一波就走。”

作爲背靠中國的國際金融中心,中國香港將在世界局勢的變化中迎來新的機遇。

“在全球資本再平衡的過程中,中國和香港市場都是受益者。”王亞軍分析道。此外,市場還有另一種觀點認爲,美元高估是資金流出美國的重要原因。

“美元霸權的衰落中蘊含機遇,但需關注其衰落速度及衍生問題。”梁定邦對《財經》表示,“由美國主導的金融格局不會突然改變,而是逐漸衰落的過程。當前美國脫離國際貿易規則,其金融市場與貿易的關聯性將受影響。美元的主導地位會慢慢衰落,過程中會帶來不少機遇。香港的聯繫匯率短期不會改變,但長期會慢慢改變。”

此外,在2023年初中國香港取消疫情管控、歐洲受地緣衝突影響、美國政策不確定性增加、特朗普上臺後推行貿易保護主義等因素的影響下,近兩年中國香港成爲全球資金“安全港”,正在吸引全球家族辦公室落地。

“一方面,依託香港傳統金融市場優勢和嚴謹的反洗錢政策,香港家辦的平均資產管理規模超過5000萬美元;另一方面,家辦投資者在尋找科創相關的投資機會,香港的科創投資生態更活躍,在對接獨角獸上市方面相較新加坡及瑞士都更具有優勢。”劉凱旋表示。

香港如何留住資金?或許能從港交所持續改革中找到答案。

6月20日,港交所舉辦成立25週年慶典。回顧港交所25年發展歷程,李家超以“非凡”來形容。

過去25年,依託互聯互通的不斷擴容與更多優質中國企業的成長及上市,港交所從一家本地交易所發展成具有創新、活力與韌性的國際資本市場,爲全球資本提供了投資機遇。

據港交所數據,自2000年起,香港上市公司數量從790家激增至2600家;證券市場日均成交額從130億港元升至超2400億港元,增長17倍多;衍生品市場日均成交量從3.75萬張合約躍升至176萬張合約;港股市場總市值從2022年3月的3.92萬億港元增至2025年5月的40.93萬億港元,增幅超9倍,總分紅也從2000年的907億港元增長到2024年的1.35萬億港元,增幅超10倍。

十年之前,互聯互通機制的建立開啓了港股上一輪繁榮。十年來,互聯互通不斷拓展產品的廣度和深度:2017年7月債券通“北向通”正式啓動;2021年9月債券通迎來了“南向通”;2022年,ETF納入滬深港通;2023年互換通推出。目前,兩地監管機構正計劃將港股人民幣櫃檯、房地產投資信託基金(REITs)等更多產品納入滬深港通。

不過,梁定邦認爲,現在香港的投資生態和科創氛圍還不夠。“香港資本市場現在上市的還是房地產、基建這些傳統行業居多,新消費、科技類的企業雖然在增加,但整體生態還不夠成熟。”

對於港交所面臨的機遇與挑戰,陳翊庭強調,港交所的根本目標是服務好實體經濟,確保提供有力的融資平臺,支撐企業更好發展。當前國際資本對中國資產的重估,爲港交所帶來新契機。外國投資者對中國科技創新型企業和新消費企業興趣濃厚,港交所應順勢積極吸引國際資本,提升市場活躍度與融資能力。

2025年7月3日,中國海軍山東艦航母編隊抵達香港。山東艦官兵在飛行甲板上列隊排出“國安家好”字樣。圖/新華

展望未來,陳翊庭表示,港交所將繼續努力連接資本與機遇,爲優質企業提供支撐。在吸引國際資本方面,下半年團隊將加強海外推廣,向全球展示中國市場的吸引力;在市場建設方面,持續完善“人、貨、場”生態體系,優化產品範圍和交易平臺功能,提升整體競爭力。未來仍將以服務實體經濟、支持融資需求爲核心,持續推動互聯互通和可持續發展,並在連接中國與世界、促進人民幣國際化中發揮更大作用。

7月1日是香港迴歸紀念日,港交所休市,其標誌性的銅鑼首次走出香港金融大會堂開啓巡禮。在當天的慶祝酒會上,李家超表示,寧願做艱難的改革者,也不能做安逸的停滯者,香港要做好“內聯外通”,在世界舞臺上找準定位,把握好國家機遇和世界機遇,開拓新商機和新市場。

責編 | 楊明慧