我有個朋友,平常的時候我都叫他小梁,他最近辭職了,原因很簡單:累。

但這又不是普通的累。

雖然他沒有加班,沒有非要搞KPI到半夜,也很少出差。他每天早上9點準時打卡,晚上6點下班,工位旁還有零食、按摩椅和綠植。

看起來哪哪都挺好,但他每天回到家卻像是被掏空了一樣,癱在沙發上一動不動。

“我覺得我不是在工作,是在被某種東西逼着往前衝,但越衝越空。”他低着頭跟我說這話時,眼神裏只有迷茫。

這其實是很多人的真實寫照:明明每天都在努力,卻越來越疲憊、越來越空虛。

這背後的問題,有90%是情緒用太多,是興奮感上癮。

你不是真的累,你是情緒過度動用了能量

心理學上有一個說法叫“情緒疲勞”。

它指的不是身體的累,而是你不斷壓抑、調整、剋制自己的情緒,把能量浪費在了情緒管理上。

比如,你在公司遇到一個明明不靠譜的同事,還得笑着配合;客戶對你沒禮貌,你還得耐心講解;

你對未來焦慮、對現狀不滿,但又怕一動不動會落後,於是咬牙硬撐。

這一整天,你都在強行讓自己表現得沒事,但情緒內耗比工作本身還猛。

人類的大腦在處理情緒時會消耗大量能量,甚至比處理複雜的邏輯問題還要耗費更多資源。

所以,當你覺得乾點活就累成狗,不是你不行,而是你一邊工作,一邊還在處理一大堆情緒副本,你早就被榨乾了。

你不是在追求目標,而是在上癮於努力的快感

現在很多人努力,不是爲了目標,而是爲了那個正在努力的狀態。

因爲你焦慮,你害怕掉隊,於是每天打卡學習、鍛鍊、考證……嘴上說我要進步,但其實只是我不能停下來。

因爲一停下來,就會覺得空虛、失敗、無價值。

這是一種對興奮感的上癮。你以爲你在拼搏,其實你在用忙碌感逃避內心的空洞。

就像刷短視頻,明知沒啥營養,但它能不斷給你刺激,讓你暫時忘記孤獨;

努力也一樣,它能給你一種我在變好的錯覺,即便你根本沒有方向、沒有目的。

這種興奮式努力帶來的不是成長,而是耗盡,你每天都在燃燒自己,但燒出來的不是成果,而是一地情緒灰燼。

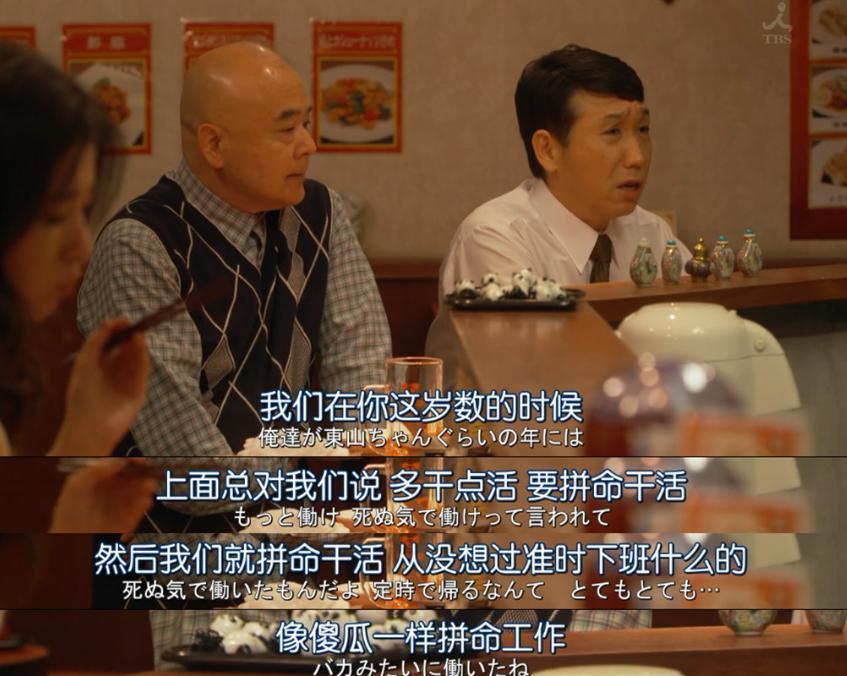

爲什麼我們寧願累死,也不肯停下來?

因爲一停下來,就會聽到內心的空洞在迴響。

你會發現:你所謂的努力,其實是別人告訴你的標準;你所謂的成長,其實沒有任何明確路徑;你所謂的目標,從來沒有經過認真思考。

這就像一個人在沙漠裏拼命跑步,不是爲了到哪兒去,而是爲了不敢回頭看自己到底從哪來。

心理學上有個概念叫“逃避式努力”——指的是一個人並不是在追求某個明確目標,而是通過努力來逃避內在的不安、焦慮和無意義感。

這纔是你越努力越空虛的核心原因。

真正讓人充實的,是穩定情緒+持續輸出,而不是高潮迭起

你有沒有發現,真正厲害的人,都很無聊。

他們不卷、不衝、不搞儀式感,每天按部就班,像個機器人一樣日復一日。但他們的內心卻很踏實,不焦慮、不興奮、不貪多。

因爲他們知道:持續而穩定的情緒,是所有高質量努力的前提。

生活本身和馬拉松很像,可並不是所有人都能跑馬拉松;

因爲你需要學會在平凡與枯燥中堅持自己,要有的是穩態幸福,不是情緒飆升,要追求的是價值輸出,不是刺激輸入。

如果你已經感到累,不妨停一下,問問自己這幾個問題:

我的努力,是不是爲了證明給別人看?

我的目標,是不是我真心想要的?

我是不是過於貪戀充實感,而忽略了內心的空虛?

很多時候,真正的成長,不是把日程排滿,而是敢於面對那些空白。

停下來,不是偷懶,而是在給自己一個喘息的空間,就像健身一樣,不懂休息的人,練得再猛也會傷身;而真正高效的訓練,是張弛有度的循環。

我們這代人最大的悲哀,不是不努力,而是拼盡全力卻找不到意義,我們不是輸給了卷,而是輸給了虛。

但你要相信:不是所有疲憊都值得被歌頌。

有時候,停下來的你,比衝在前頭的你,更有力量。

別再貪戀那種興奮式努力了,真正牛的人,從來不靠刺激活着,而是靠內在的清醒和穩定的心。

-The End -

作者-李眉

第一心理主筆團 | 一羣喜歡仰望星空的年輕人

圖片源自網絡,侵權請聯繫