“山川異域,風月同天”,在漢語言文化圈,東亞不少國家也有“中秋節”,不過若你以爲各國都只是 “賞月喫月餅”,那可就錯了!這一源自中國的傳統節日,早已在不同國度的土壤裏生根發芽,長出了截然不同的文化模樣,今天就帶大家解鎖韓國、越南、日本這三個國家 “不一樣的中秋打開方式”。

韓國

韓國稱中秋節爲“秋夕”,是全年最重要的傳統節日,甚至被稱爲“韓國感恩節”,也會放1星期左右的長假,每逢農曆八月十五,全國上演堪比中國春運的“民族大遷移”,數百萬人口流動只爲返鄉團聚。

韓國中秋節的核心在於祭祖與掃墓,並通過家庭團聚慶祝豐收。秋夕的核心是“茶禮”祭祖儀式:家族長子率衆人打開家門恭迎祖先,在祭桌上按嚴格規制擺放新谷、水果酒、鬆餅(半月形米粉糕)和芋頭湯,全家行叩禮後聆聽祖先事蹟,隨後全家共飲祭酒、分食祭品,稱爲 “飲福”。祭祀結束後,人們前往祖墳除草、添土,稱爲 “上山”,寓意銘記祖先恩德,這種延續千年的儀式被視爲“家族精神的DNA傳承”。

秋夕的美食以 鬆餅(송편) 爲代表,這種用糯米粉、綠茶粉包裹豆沙或栗子餡的大餃子形狀的糕點,象徵團圓與豐饒。製作鬆餅是家族女性協作的傳統,俗語 “做得好鬆餅,嫁得好人家” 體現了其文化意義。夜晚,人們會外出賞月,傳說能在月亮上看到月兔搗鬆餅的身影。這個習俗和中國非常相似。

越南

越南中秋節堪稱“孩子們的狂歡節”,以兒童爲中心,既是豐收慶典,也是父母補償農忙時對孩子關愛的節日。

節日核心是提燈遊行與破宴(Trà đá)活動,從農曆八月初開始,越南城鄉的孩子們就提着動物造型的紙燈奔跑,唱着“八月十五月兒圓,提燈賞月樂無邊”的傳統歌謠。一些城市會舉辦盛大遊街,舞龍舞獅隊與數百名學生組成的燈籠方陣穿過主要街道,土地公扮演者逐戶驅邪納福。

與東亞鄰國不同,越南中秋幾乎沒有祭祖傳統,夜晚,全家圍坐賞月,孩子們聆聽 “阿貴” 的傳說 —— 一位治病救人的仙人飛天成仙,百姓爲紀念他懸掛燈籠,由此演變爲中秋節的燈籠習俗。

日本

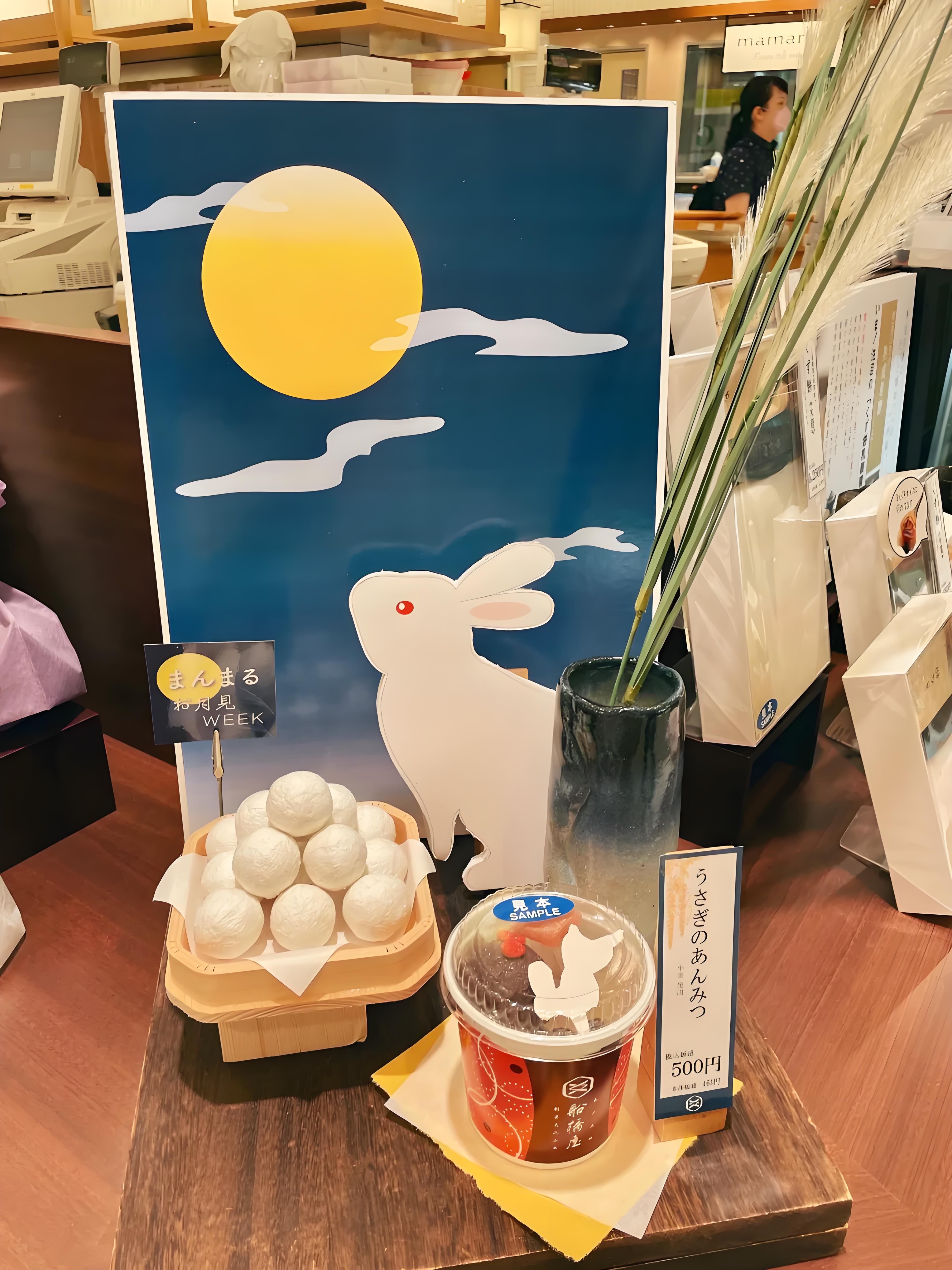

日本中秋節稱爲 “十五夜” 或 “芋名月”,以賞月和感恩自然爲主題,習俗融合了神道教與佛教元素。節日當天,人們在庭院或陽臺用芒草裝飾供桌,擺放月見糰子(糯米制成的白色糰子,堆成金字塔形)、芋頭、栗子等秋季作物,感謝豐收。

部分地區保留 “偷供品” 的傳統:孩子們趁主人不備拿走供品,被認爲是月神的祝福,主人反而感到吉利。

和其他國家不同,日本中秋節不放假,上班族常提着便利店購買的月見糰子趕回家,在加班間隙抬頭望一眼月亮,這種“碎片式慶祝”反而讓月見糰子成爲文化符號——無餡白團象徵“月亮的純粹”,搭配的芒草則保留着“驅魔辟邪”的古老信仰。

日本的賞月傳說圍繞 “月兔搗麻糬” 展開,因此玉兔造型的糕點和裝飾廣受歡迎。除八月十五外,農曆九月十三日的 “十三夜”(豆名月)也是賞月日,供品以豆子、栗子爲主,慶豐收的色彩更濃。現代日本的慶祝方式更加多元:神社舉辦賞月茶會,城市公園設置大型燈籠裝置,商場推出限定口味的月見糰子(如抹茶、草莓餡),但家庭團聚、親近自然的核心始終未變。

——老井說——

中國、韓國、日本、越南不同的中秋民俗活動,共同構成了東亞文化圈對 “中秋” 的多元詮釋,這些差異背後是東亞農耕文明對“收穫”與“團圓”的共同詮釋,跨越國界,成爲連接不同民族的情感橋樑。#中秋慶團圓#

我是市井覓食記,與世界交手多年,依然光彩依舊,興致盎然!每日更新社會新聞,分享市井生活和美食,關注我,不迷路。