2025年的7月,盛夏的暑氣彷彿也點燃了全球地緣政治的焦灼。一場本該在瑞典的湖光山色中悄然落幕的談判,卻意外地提前掀開了驚濤駭浪。當美國財長貝森特從談判桌前起身,帶着一臉不加掩飾的冰冷,向世界拋出“可能對華加徵100%關稅”的威脅時,所有人都以爲,一場史無前例的經濟風暴即將來臨。

然而,風暴的中心,北京,卻異常平靜。這種平靜,比任何激烈的言辭都更有力量。它徹底打亂了華盛頓的劇本,也讓那位曾經習慣於用推特攪動風雲的特朗普,在極短的時間內,上演了一出令人瞠目結舌的“態度大變臉”。

瑞典談判的提前結束,本身就是一個強烈的信號。沒有聯合聲明,沒有象徵性的握手,只有會後美國單方面的極限施壓。貝森特的喊話,目標明確,就是衝着中俄能源合作去的。他試圖復刻過去的成功經驗:用關稅這根大棒,逼迫對手在覈心利益上讓步。在他和特朗普的構想裏,一個三位數的關稅足以讓任何經濟體感到窒息,中國也不例外。

這套邏輯,在過去幾年裏屢試不爽。特朗普政府曾對歐洲的汽車揮舞27.5%的關稅,時任德國總理的默克爾便立刻感受到切膚之痛,不得不尋求妥協。他們認爲,同樣的戲碼可以在東方再次上演。

但他們顯然算錯了一筆關鍵的賬。7月30日,北京的回應清晰、簡潔且堅定:“將根據自身國家利益採取合理的能源保障措施。” 這句話裏,聽不到一絲一毫的退縮,更沒有半點討價還價的意味。潛臺詞無比清晰:你儘管加稅,我照樣買油,這是我的國家能源安全,不容交易。

這種石破天驚的強硬,源於中國早已淬鍊出的經濟韌性。過去十數年的全球化浪潮與貿易摩擦,像一場漫長的壓力測試,倒逼中國完成了產業鏈的深度整合與優化。當外部壓力陡然增加時,這根被壓緊的“彈簧”非但沒有斷裂,反而展現出驚人的反彈力。

一個生動的例子是中國汽車產業。即便頂着超過50%的高額關稅,利潤被壓縮到不足10%的艱難境地,中國的車企們也未曾停下腳步。它們在絕境中加速了電動化與智能化的轉型,硬生生在全球新能源賽道上開闢出了一片新天地。這種置之死地而後生的產業升級,是坐在華盛頓辦公室裏的政客們,通過數據模型難以完全理解的。

更重要的是,中國深知自己的底牌。美國威脅要對3800億美元的中國商品加碼,清單上從兒童的自行車到高科技產業的半導體,林林總總1120類商品。這些商品一旦加稅,與其說是射向中國的子彈,不如說是射向美國自身高通脹的“加速器”。 這一點,連美國財長貝森特自己都曾在私下場合承認,只要談判還在進行,這些關稅的實施,哪怕只是幾天或幾周,對美國消費者而言都可能是“世界末日”。物價的海嘯,將首先淹沒普通的美國家庭。

因此,當極限施壓這記“迴旋鏢”飛出去後,它沒有擊中目標,反而以更快的速度朝着自己飛了回來。特朗普團隊發現,他們面對的,是一個油鹽不進、底盤紮實的對手。原定的“恐嚇-屈服-收割”劇本,第一幕就演不下去了。

特朗普的算盤,或許本是“敲山震虎”。他可能認爲,即便中國是塊難啃的硬骨頭,藉此敲打一下巴西、印度等其他金磚國家,讓它們認清誰纔是世界的主導者,也能達到戰略目的。

然而,他敲響的不是警鐘,而是反抗的集結號。這一棍子下去,非但沒把“山”敲動,反而驚醒了整片沉睡的森林。

消息傳到南美,巴西總統盧拉的反應堪稱迅猛。他連夜召開內閣緊急會議,隨後公開發聲,直斥美國的單邊行徑嚴重違背世界貿易組織規則。更具殺傷力的是,他強硬地暗示“將採取對等措施”。巴西的底氣,源於它多元化的貿易伙伴網絡,美國在其貿易總額中僅佔約15%。更致命的一擊是,巴西已悄然啓動對美國大豆、玉米等核心農產品的進口審查程序。這無疑是精準地刺向了特朗普票倉的軟肋。

新德里的反擊同樣不留情面。印度政府高層通過媒體放出風聲,表示正在嚴肅評估調整對美國高科技產品和服務的進口關稅。印度龐大的市場和在軟件服務領域的優勢,讓這張牌分量十足。印度工商界更是羣情激憤,抵制美國貨的呼聲一浪高過一浪。他們反覆強調一個觀點:印度的外交獨立性,輪不到任何國家指手畫腳。

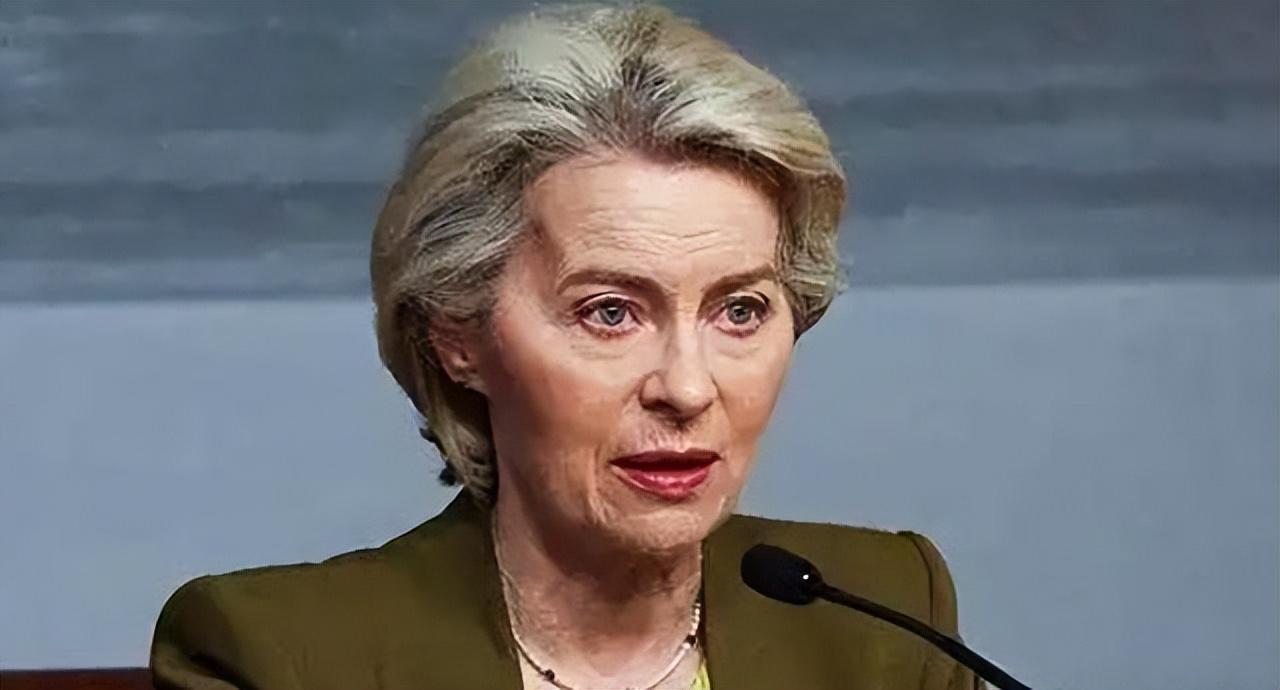

這把火,甚至隔着大西洋,燒到了歐洲盟友的後院。特朗普對金磚國家的粗暴出手,像一面鏡子,清晰地照出了歐盟的尷尬與脆弱。在歐洲議會,各國代表開始集體“炮轟”歐盟主席馮德萊恩,指責她此前主導簽訂的美歐關稅協議是“賣歐求榮”。德國和法國的議員們更是言辭激烈,認爲該協議讓歐洲企業戴上了沉重的鐐銬,在不公平的賽道上與美國競爭。“下臺”的呼聲此起彼伏,響徹布魯塞爾。

歐洲的政治家們痛苦地領悟到一個教訓:對美國的單方面妥協,換不來長久的安寧,只會招致更深的傷害和更無理的要求。曾經作爲美國霸權基石的跨大西洋同盟,內部已經出現了深刻的裂痕。

就在全球市場屏息凝神,等待一場多線貿易戰爆發之際,特朗普卻突然踩下了剎車。在一次面對記者的即興問答中,當被追問中美關係的走向時,他一改往日的強硬與火藥味,出人意料地用四個字給眼下的緊張局勢定了調:“進展順利”。

這四個字,從特朗普口中說出,顯得無比突兀,甚至有些滑稽。前一天,他的財長還在威脅要讓關稅“重回三位數”;後一天,他自己卻風輕雲淡地表示一切“順利”。

華爾街的分析師們第一時間就嗅出了其中的味道:財長貝森特那張“極限施壓”的牌,已經打穿了,徹底宣告失敗。“進展順利”不是宣告勝利,而是一塊遮羞布, 用來掩蓋一次嚴重的戰略誤判,以及其後不得不做出的戰術性後撤。

特朗普的“態度大變”,背後是清晰而冰冷的現實考量。首先,他承擔不起一場多線作戰的風險。同時對中國、巴西、印度等新興大國開戰,無異於將這些本就有合作基礎的國家,更緊密地推向一個反美同盟。它們會加速“去美元化”的進程,深化彼此在能源、科技和本幣結算領域的合作。這等於親手爲自己培養一個強大的經濟對手聯盟。

其次,美國國內的經濟狀況已經不起折騰。持續的高通脹和天文數字般的財政赤字,是懸在美國經濟頭上的兩把利劍。如果一場全球範圍的貿易戰再度推高大宗商品和日用消費品的價格,最終爲此買單的,只能是千千萬萬的美國民衆。這對於即將面臨中期選舉的特朗普政府而言,是不可承受的政治代價。

因此,所謂的瑞典會談後達成的90天關稅“休戰協議”,其本質並非特朗普的恩賜,而是他爲自己爭取的一個寶貴“緩衝期”。他需要時間來安撫國內的政治與經濟壓力,也需要一個新的敘事,來向選民展示他“處理中美關係的智慧”。“進展順利”這四個字,正是這個新敘事的開端。它試圖將一次失敗的訛詐,包裝成一次成功的斡旋。

如今,在全球貿易圈的討論中,人們的焦點早已從最初對貿易戰的緊張與恐懼,轉變爲對美國這種笨拙策略的審視與嘲諷。那個僅憑美元霸權和幾句威脅,就能讓世界俯首帖耳的時代,正在悄然遠去。