中顧委這個機構,在黨的歷史上是個特別的存在,它從1982年黨的十二大成立,到1992年十四大撤銷,整整十年時間。起初設立它的目的很明確,就是爲了解決老幹部退休問題,讓一批年紀大的同志逐步退出領導崗位,同時還能發揮餘熱,給中央提供些諮詢和建議。這套機制是鄧小平同志大力推動的,陳雲同志也全力支持,當時大家都覺得這是個好辦法,能平穩實現新老交替,避免一些不必要的矛盾。十二大上,鄧小平當選主任,薄一波、許世友、譚震林、李維漢任副主任,委員一共172人。這些人都是老革命,經歷過戰爭年代和新中國建設初期,積累了不少經驗。

成立後,中顧委確實發揮了不小的作用。它不像中央委員會那樣直接決策,但老同志們通過這個平臺,參與黨的建設、監督幹部工作,還幫着推動改革開放初期的一些調整。比如,在經濟體制改革上,他們提供意見,幫助糾正偏差;在幹部選拔上,也強調年輕化,避免老人戀棧。薄一波作爲副主任,從一開始就主持日常工作,他這個人務實,組織了很多調研活動,讓老同志們到地方去看看實際情況,提提看法。這十年裏,中顧委開了不少會,討論黨的路線方針,也反映基層問題,對穩定大局有幫助。十三大時,換屆選舉陳雲爲主任,薄一波和宋任窮繼續當副主任,委員調整到200人,增補了一些新人,但整體還是以老同志爲主。

到了1989年,鄧小平明確提出,從十四大起就不再設立中顧委了。他覺得這個過渡機構已經完成了任務,一批年輕幹部成長起來了,老同志該徹底退下來,給新人騰位置。這話一出,黨內就開始有討論。畢竟,中顧委存在十年,大家習慣了它的存在,有些人覺得它還能繼續發揮作用,尤其是在改革開放深入階段,需要老同志把把關。鄧小平的考慮是長遠的,他強調幹部制度要規範化,不能讓終身制再回來,中顧委本來就是臨時性的,最多兩屆三屆,就該結束。

1991年上半年,陳雲同志在上海養病,陳丕顯去看他時,他專門託話給薄一波和宋任窮,說自己十四大後不幹了,已經決定了。至於他們倆幹不幹,中顧委設不設,讓他們自己研究。這話很關鍵,陳雲作爲元老,他的態度直接影響大局。他帶頭表示要退,體現了老一輩的責任感,避免了拖泥帶水。薄一波和宋任窮接到這個意見後,商量了一下,一致同意也退下來,十四大後不再設中顧委,並把這個想法報告給了陳雲。陳雲聽了很高興,這就基本定調了。

十四大前夕,中顧委開始準備工作報告,由薄一波具體負責。報告總結了五年來的成績,比如在黨的建設、經濟監督等方面的貢獻,也指出了些不足。薄一波特別要求寫清楚,中顧委已經兩屆,過渡使命完成了,向中央建議十四大後不再設立。報告發下去徵求意見時,反響很大,很多委員不同意撤銷。他們覺得中顧委過去發揮了重要作用,現在還能繼續幫忙,尤其是在複雜形勢下,老同志的經驗值錢。不少人打電話、寫信,甚至找薄一波談心,強烈建議保留幾年再說。這些同志大多經歷了特殊年代,好不容易恢復工作,總想多幹點事,情感上舍不得退。

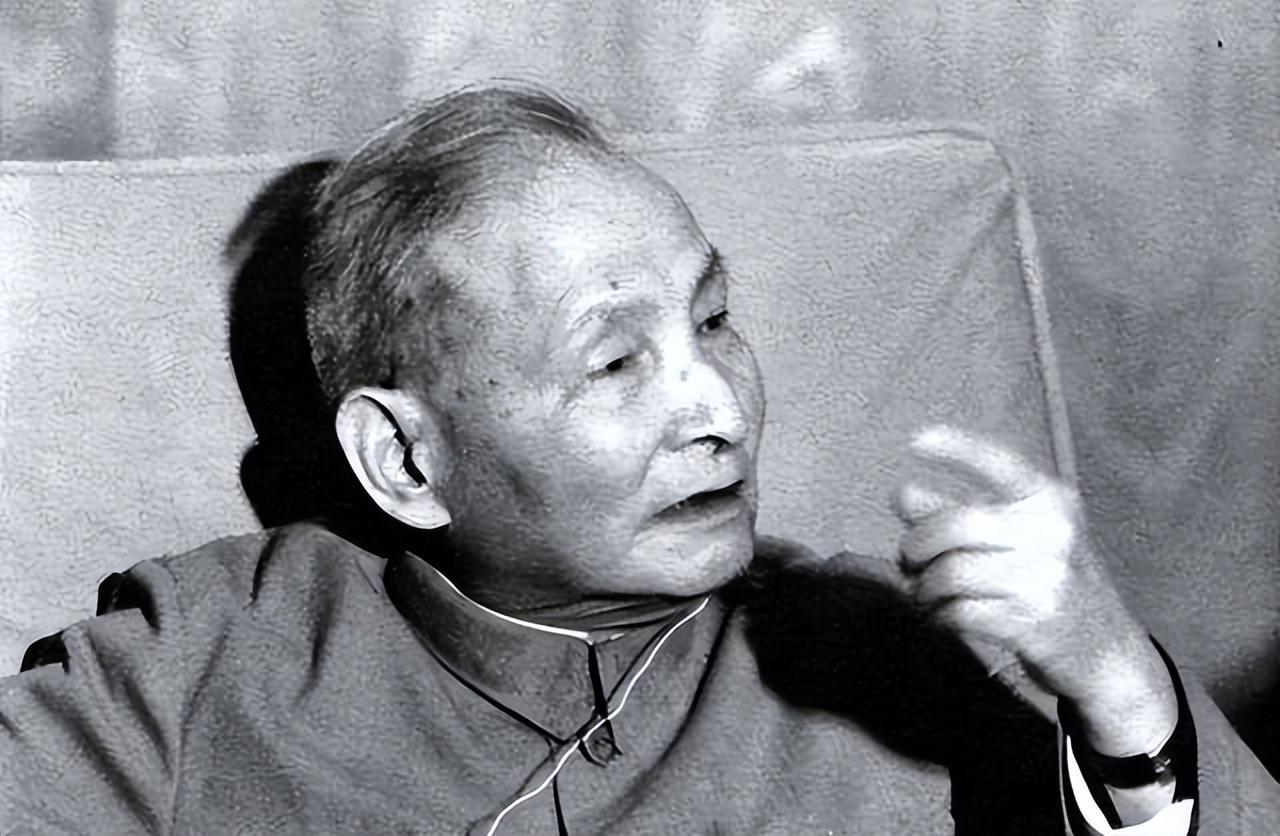

薄一波面臨不小壓力,但他知道設立中顧委時就定好了性質,是臨時過渡的,等年輕幹部上來就撤銷。他沒讓步,而是安排中顧委辦公廳堅持報告內容不變。1992年10月7日,中顧委全體會議在北京召開,144人蔘加。薄一波在會上講了話,強調撤銷是既定方針,是鄧小平同志和中央決定的,現在年輕幹部已經頂上來了,中顧委沒必要再留。同時,他傳達了陳雲的意見,指出陳雲都帶頭退了,其他人更該顧全大局。薄一波自己也表態,要向陳雲學習,主動退下來,推動撤銷。這是大局需要,也是格局體現。會議後,大家基本統一了思想,報告正式上報中央。

十四大上,這個建議通過了,中顧委正式撤銷。十年時間,它幫助實現了領導層的新老交替,避免了權力真空,也讓老同志有序退出。撤銷後,原委員轉爲離休幹部,繼續關心黨的事業,但不再有正式機構。薄一波退休後,專注黨史研究,寫了回憶錄,記錄經濟工作經歷。陳雲在上海休養,到1995年逝世。整個過程,體現了黨的制度創新,從設立到撤銷,都是爲了適應形勢變化。

這個事件,放在改革開放大背景下看,有深意。它不光是機構調整,更是幹部制度改革的體現。過去,領導職務終身制帶來不少問題,老人不退,年輕人上不來,影響活力。中顧委的出現,給了緩衝,讓老同志體面退場,同時發揮作用。鄧小平的遠見,就在於看到長遠,看到年輕一代需要空間。陳雲帶頭退,薄一波堅決執行,都體現了老一輩的擔當。沒有他們的堅持,可能還會拖幾年,影響換屆順利。

從現實角度說,這事接地氣。誰不想多幹幾年,尤其是覺得還有精力的時候。但黨的事業不是個人事,得服從大局。那些建議保留的同志,也不是錯的,他們是真心想幫忙,但制度就是制度,該變時就變。撤銷中顧委後,黨的領導層更年輕化了,決策效率高了,這對九十年代的經濟騰飛有幫助。省一級顧問委員會也陸續撤銷,全國上下統一了步調。

薄一波在其中的作用不可小覷。他主持工作十年,組織嚴謹,處理意見分歧時,堅持原則,又注重說服。陳雲的意見給了他底氣,讓撤銷順利推進。沒有陳雲的帶頭,可能會有更多阻力。整個過程,沒大波瀾,體現了黨內民主和集中統一。

回顧起來,中顧委的撤銷,是黨的成熟標誌。它告訴我們,機構設置要服務大局,不是一成不變。改革開放以來,類似調整不少,都爲了適應新形勢。薄一波後來在回憶中提到,這事辦成了,是集體智慧的結果。陳雲的退出,也體現了元老風範,不戀權位。