1976年,50歲的孫新世做出一個令外界矚目的決定:她將與姐姐孫維世的丈夫金山共同生活。

這位革命烈士孫炳文的遺孤,在經歷丈夫李宗昌去世八年後,選擇與65歲的姐夫金山結爲伴侶。消息傳出,許多人不解這位北大俄語教授的選擇。

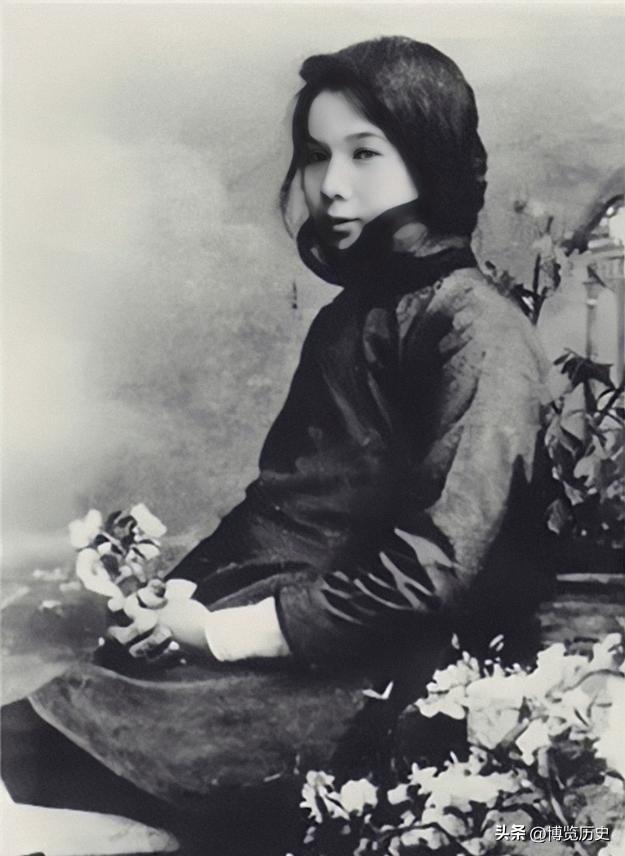

她曾是烈士的女兒,是總理的“乾女兒”,緣何最後會選擇與姐夫攜手一生?這背後又隱藏了怎樣的故事?

孫新世出生於1926年冬天,那是一個動盪的年代。她才幾個月大,父親孫炳文已經犧牲。時任黃埔軍校政治部要員的他,因被出賣於上海龍華殉難,年僅42歲。臨刑前,他高喊“中國共產黨萬歲”,聲音穿透了層層鐵窗。

母親任銳,是河南新蔡人,畢業於北京女子師範學校。早在1910年,她就加入同盟會,參與革命,隨身攜帶炸彈。

她與孫炳文在1913年結爲夫妻,育有五個孩子。丈夫犧牲後,她未曾倒下,而是帶着年幼的孩子們在上海堅持地下工作。

戰亂年代,沒有溫情的安穩可言。孫新世很小便被父親摯友黃志烜夫婦收養,在廣州改名黃粵生。她對自己真正的身世一無所知,一直到十三歲,才從隻言片語中拼湊出“孫新世”這個名字的來歷。

1949年夏,孫新世決定踏上北上的列車。她從成都出發,途經重慶、香港、廣州,輾轉半月,抵達北平,尋找自己真正的母親。

可命運再次捉弄她。任銳已於三個月前去世,臨終時仍惦念着“那個還沒找到的女兒”。

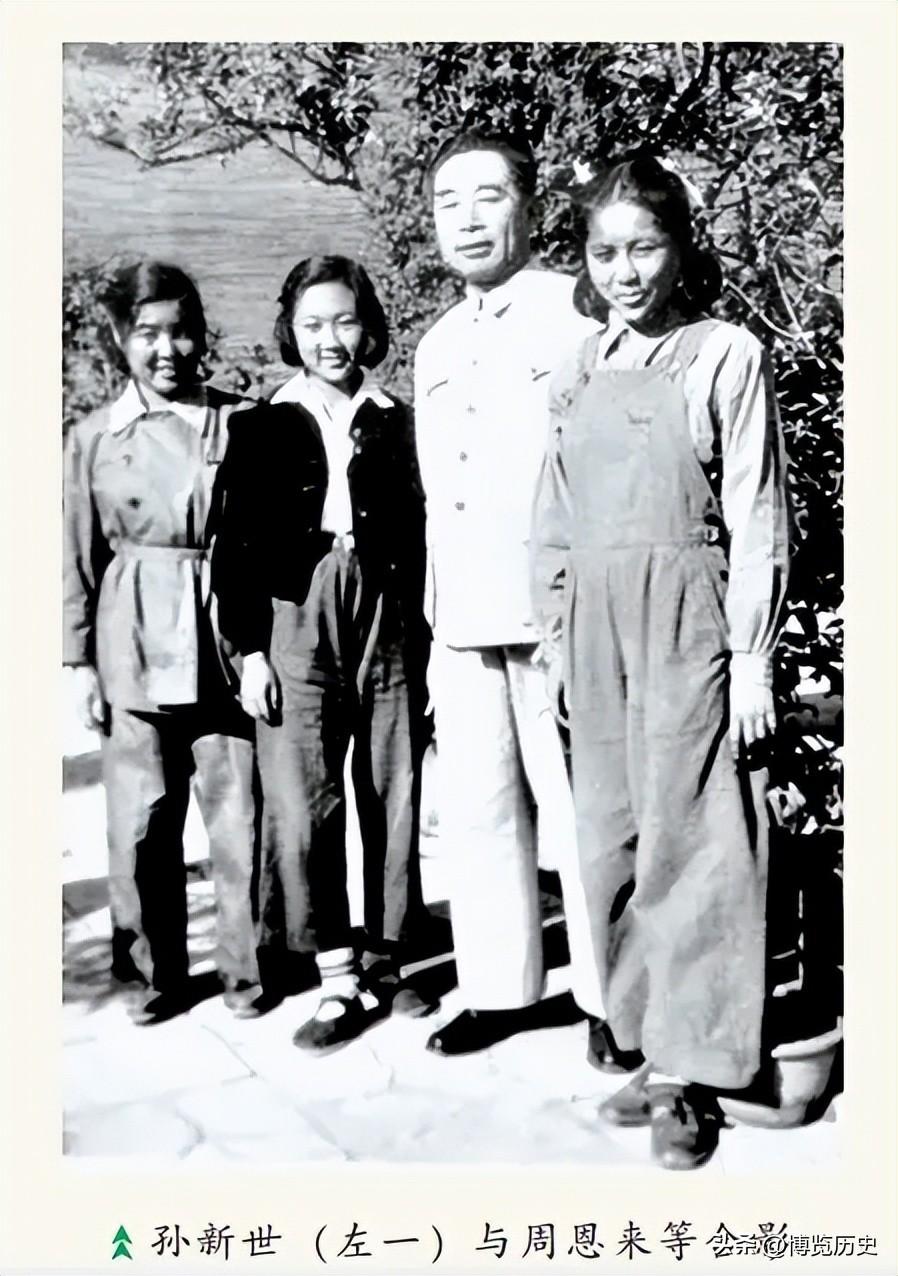

在北京,她被周恩來與鄧穎超接納。她喊周恩來爲“總理爸爸”,稱鄧穎超爲“小超媽媽”。在這個特殊的家庭裏,她不是孫維世那樣的“紅色公主”,她只是一個失去了親人的女孩,在陌生城市裏,尋找一份歸屬。

她進入北京外國語學校學習俄語,後轉入華北人民革命大學深造。1953年,她被派往蘇聯列寧格勒大學學習俄羅斯文學。歸國後,她在北京大學任教,並於1957年與李宗昌結婚。

李宗昌是同事也是知己。他們的婚姻雖不張揚,卻充滿理解與扶持。他們有兩個孩子,生活雖清貧,卻溫暖。然而,命運的重錘再次砸來。

1968年,李宗昌被指爲“蘇修特務”,遭受嚴重迫害,含冤離世。孫新世在悲痛中幾乎崩潰,她曾在會上忍不住說了一句話:“一個把革命同志當敵人的人,他就是敵人。”這句話差點將她送上審判席。幸得軍代表出於同情,將相關材料壓下,她才得以倖存。

她不僅要撫養自己兩個年幼的孩子,還接過了兄長孫泱留下的三個孤兒。五個孩子,五張嘴,一份工資。

她省喫儉用,冬天把自己舊毛衣拆了,給孩子們織手套。她每年堅持給遠在江西的公婆寄衣寄錢,哪怕自己囊中羞澀。

就在生活最沉重的時候,一個熟悉的面孔再次出現在她生命中。

金山,原名趙默,出生於1911年。他是她姐夫,孫維世的丈夫。曾是國民黨接收大員,也曾是我黨地下黨員,是中國話劇舞臺上的一代宗師。他與孫維世的相識,始於1935年劇社課堂,那年孫維世只有十四歲。

1950年,孫維世與金山結婚,鄧穎超親自爲他們主婚。婚後,他們組成了文化界令人豔羨的一對夫妻,收養一女,生活看似圓滿。

可在1951年,金山赴朝鮮工作,與翻譯傳出緋聞,被開除黨籍,撤職查辦。之後雖復出,但命運已悄然轉彎。

1968年,孫維世被指控叛黨,遭遇慘烈迫害。她的死訊多年後才被公開。金山被關押至1975年,釋放時已是白髮蒼蒼。

出獄後的金山幾近無依。他回到北京,沒有劇組接納,沒有舞臺可站。孫新世是唯一向他伸出援手的人。她讓他住進自己家裏,給他端水做飯,陪他慢慢恢復精神。

他們的生活沒有轟轟烈烈的愛情,有的只是相濡以沫的溫情。1976年,他們登記結婚。外界議論紛紛,有人不解,有人非議。可他們不再在意。他們知道,彼此都已經失去了太多。

晚年的金山重新復出,擔任中央戲劇學院院長。他把餘生獻給了教育,把自己最後的熱情留在了講臺上。1982年,他突發腦溢血去世,享年71歲。

送別金山那天,北京細雨綿綿。孫新世沒有哭,只是默默把骨灰盒抱在懷中。她說,命運對她太苛刻,但她沒有退縮。她失去了父親、母親、姐姐、兩任丈夫,卻從未在命運前低頭。

她把五個孩子拉扯成人,供他們讀完大學。八十年代,孩子們陸續移居美國,勸她去國外養老。她搖頭,說自己要守着這片土地。她說,這裏埋着她父親的忠骨,也埋着她母親的青春。

2016年,她將俄國畫家費德羅夫創作的油畫《周恩來、鄧穎超與孫維世》捐贈給紀念館。她說,這是她能爲姐姐、爲總理爸爸、爲小超媽媽做的最後一件事。

99歲的她,依然生活在北京。她不願回憶過去,但她的生命本身,就是一部沉默的歷史。

她的故事告訴人們,有些人一生都在失去,卻始終未失去堅強。她是革命烈士的女兒,是共和國的見證者,是苦難年代的女性符號。她用一生詮釋了什麼叫“挺過來”。