這不是一時興起的犯罪,而是一場對時間、規則和人性弱點進行過極致研究的精密行動。

------

前文回顧:

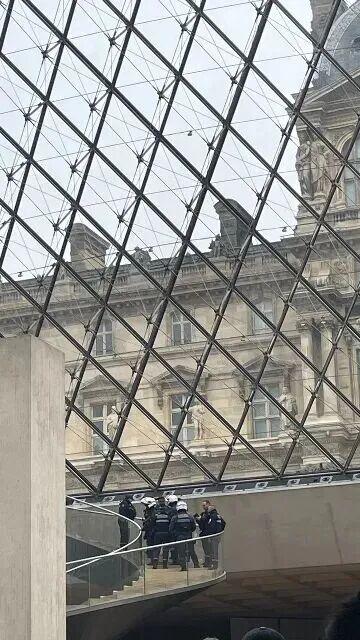

巴黎,盧浮宮。四個毛賊,兩輛摩托,七分鐘。拿破崙與歐也妮皇后的珍寶在光天化日之下被劫掠一空。

失竊的珍寶包括:

瑪麗-阿梅莉王后與奧爾唐斯王后的冠冕、藍寶石項鍊及藍寶石耳環(資料圖)

-

瑪麗-路易絲王后的祖母綠套裝中的項鍊

-

瑪麗-路易絲王后的祖母綠套裝中的耳環

瑪麗-路易絲皇后的祖母綠項鍊和耳環(資料圖)

歐也妮皇后的冠冕(資料圖)

嫌犯在逃離時遺棄了部分設備以及被盜的歐也妮皇后的王冠。目前王冠狀況正在評估中。

歐也妮皇后的王冠(資料圖)

這不像好萊塢大片,更像一出編排拙劣的街頭鬧劇。

然而,當鬧劇的舞臺是國家的靈魂殿堂,我們便不能只當看客,必須追問:這出戏,是誰寫的劇本?

1

案發經過乾淨利落得令人瞠目:

10月19日上午9點30分,僞裝成工人的劫匪利用塞納河畔施工區的升降吊籃,破窗進入盧浮宮核心展區阿波羅畫廊,用電鋸或角磨機破開展櫃,掠走9件“無法估量”的拿破崙時期珠寶,旋即騎摩托車揚長而去。

全程,7分鐘。

盧浮宮不是第一次失守。1911年,《蒙娜麗莎》被一個意大利工匠輕鬆夾帶而出,讓全世界看了法國人的笑話;

1976年,同在這個阿波羅畫廊,查理十世的加冕劍不翼而飛;

就在去年,另一家巴黎博物館的盧浮宮借展珠寶亦遭洗劫。

歷史彷彿在循環播放,安保系統屢屢卡殼。每一次案發,當局都誓言加強安保,但漏洞舊的去,新的又來。

2

爲何他們偏偏選在週日早上9點半?

這不是一時興起的犯罪,而是一場對時間、規則和人性弱點進行過極致研究的精密行動。劫匪並非亡命之徒,他們是深諳城市運行漏洞的“戰略家”。

博物館安保系統在開館前後最爲脆弱。夜班人員可能已疲憊鬆懈,而白班人員尚未完全就位、進入狀態。正如親歷者所言,早上安保並沒有完全就位,很多人遲到了。這創造了一個短暫的管理真空。

龐大的安保系統如同巨型計算機,從休眠到全面運轉需要時間。劫匪在9點30分動手,恰好卡在系統“已開機”但“未全力運行”的瞬間。警報或許已被觸發,但人員的反應速度、決策鏈條都處於一天中最遲緩的階段。

還有關鍵的一環:巴黎規定週日禁止重型貨運卡車入城。劫匪們巧妙地利用了這一法規,將其從“限制”轉化爲“優勢”。他們選擇騎摩托車逃跑,確保了在週日清晨暢通無阻的街道上,可以像幽靈一樣穿梭,而警方卻無法迅速設置大型路障進行物理攔截。他們利用了城市的規則來對抗城市。

選擇在開門後半小時動手,而非更早或更晚,是精妙的平衡。太早(如剛開門),館內人員過於稀少,劫匪會過於顯眼;太晚(如上午10點後),大量旅行團湧入,人流如織,不僅增加目擊者,逃跑路線也會受阻。9點30分,館內已有足夠多的遊客作爲“背景噪音”和“人肉屏障”,但尚未達到摩肩接踵的程度,便於他們迅速行動和撤離。

週日早晨,是整個巴黎節奏最慢的時刻。從警方到普通市民,都處於週末的鬆弛狀態。這種集體的心理惰性,爲劫匪提供了無形的掩護。

這是一份爲巴黎“量身定製”的犯罪劇本。

3

從盧浮宮角度,問題還出在哪兒?

表面看,這是技術性失誤。

案發時安保人員竟“沒有完全就位”,本應最嚴密的清晨防線形同虛設。

劫匪從外部破窗而入,如入無人之境,說明周界防禦和入侵檢測系統存在致命盲區。

儘管警報觸發,但未能有效阻滯罪犯,讓其能從容攜帶贓物逃離。

但更深層的問題,是系統性的“治理無能”。

相關報道中那個尖銳的對比一針見血:街角的卡地亞、香奈兒珠寶店固若金湯,因爲它們守護的是私有的、可估量的資本;而承載着國家歷史與集體記憶的盧浮宮,其安保卻仰賴於一個低效、懶散的公共體系。

這是一種根植於文化性格的頑疾。法國人引以爲傲的浪漫與散漫,在咖啡館裏是情調,在國家安全領域則是潰堤的蟻穴。

案子能破嗎?或許。

部分珠寶可能像2021年找回的盔甲那樣,在幾十年後的某個角落重現天日。但更大概率是,這些絕世珍寶將被拆解,鑽石被重新打磨,化作黑市上流通的貨幣。它們承載的歷史與藝術,將隨之湮滅。

至於改變?我們早已聽過太多承諾。馬克龍總統的“盧浮宮新文藝復興計劃”聽起來很美,但一個連週日重型卡車禁行規定都能被劫匪利用爲逃跑優勢的城市,其治理的精細度令人絕望。

每次重大事件後,政府都會宣佈“全力追查”、“加強安保”,但官僚體系的惰性,重福利輕效率的社會心態不改變,一切都是白扯。

巴黎的盧浮宮成了盜賊們“流動的盛宴”,這真是太諷刺了。

已開快捷轉載,文章可自由轉載

END

《知情人透露當年明月“發瘋”細節》已404,還沒看的朋友可關注“智識漂流”公號,在智識漂流公號輸入“當年”領取