文|無相財經

最近一段時間,中國加強了對稀土的出口管制,這一招直接急得美國祭出“關稅漲到500%”的威脅。

爲什麼稀土那麼管用,可能很多人都存在一個思維上的誤區,覺得稀土這個東西只有中國有,美國沒有。

但事實真的如此嗎?

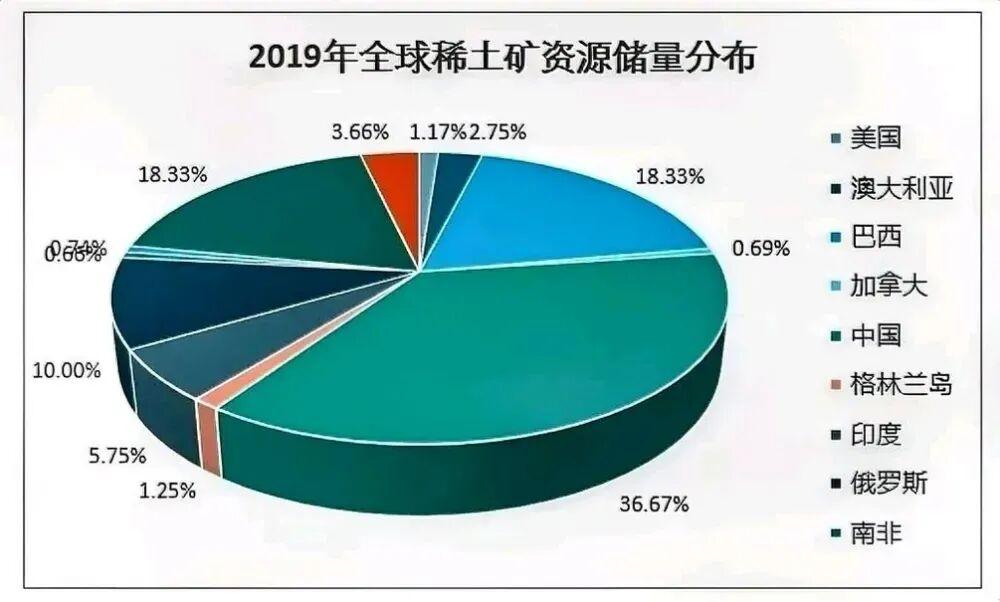

其實稍微百度一下就能查到:中國的稀土儲存量在全世界佔比大概在33%左右,算不上制霸全球,但我們卻是全球最大的稀土生產國,2024年產量佔全球70%,遙遙領先。

而美國也分佈不少稀土,可一直沒怎麼大規模開採。

這就奇怪了,稀土美國也有,也能從別的國家買到,但爲什麼偏偏依賴中國的稀土呢?

原因不是因爲中國的稀土品相好,而是中國開採稀土的技術好。

談到中國的稀土開採技術,我們不妨再囉嗦幾句稀土的重要性。

今天稀土的戰略價值之所以高,就是因爲稀土裏面藏有大量稀有金屬元素,具有獨特的磁、電、光學特性和穩定的化學性質。

能夠應用於電子、通信、航空、軍事、醫療等衆多領域,大到美國的F-35戰機,小至蘋果的AirPods耳機,以及今天滿大街跑的新能源企業,都需要稀土。

但很多人不知道的是,稀土雖然名字裏有“稀”字,但並非稀少。

事實上,世界各國均蘊藏含有稀土元素的礦石,除了中國外,巴西、美國、加拿大、俄羅斯也有不少。

根據美國地質調查局(USGS)年度報告,2024年,美國稀土產量達到4.5萬噸,在全球佔比11.5%,排名第二。

可即便如此,美國還是選擇大量地從中國購買稀土,爲什麼呢?

真正的原因是:

中國掌控了重要的稀土加工技術,出口的稀土元素,又好又便宜。

其實稀土和鐵礦、金礦一樣,不是說挖出來就能用的,你得提取你得煉。

想要提取稀土裏有用的元素,就得加工,而中國恰恰具備了加工稀土的完備產業鏈。

中國有三大礦區,分別是內蒙古的白雲鄂博礦區、江西贛州的礦區、四川西部的礦區,這裏早就聚集了一批開挖稀土的企業,和這些企業配套的就是周邊從事萃取與精煉的中游產業。

根據“稀土交易所”(Rare Earth Exchanges,REEx)的分析,中國稀土產業歷經約40年發展,在稀土加工方面的優勢遠超西方,掌控世界上9成以上的加工產能。

和其他金、銀等金屬資源一樣,金屬礦的純度越高越好,對產品的賦能作用也越大。

但怎麼把稀土裏面的鑭、釹、銪、鋱、鏑等元素提取出來,難度很大。

怎麼學到這些技術,研究出這些技術的呢?還要從上世紀70年代說起。

70年代的時候,國際上提純稀土,主要採用的方法是:離子分離法和溶劑萃取法。

這兩個方法都有缺點,一個是需要龐大的裝置,且耗材用料多,另一個是提純純度不夠,而且兩個方法都伴隨着不小的環境污染。

在1980年之前,美國是世界上稀土產量第一大國,然而就是1980年,國際原子能機構要求美國將稀土礦石和放射性元素鈾,一同納入核監管體系,從開採到廢棄物處理,都要接受監管和環保限制。

這樣一來,美國開發稀土的成本大幅度上升,而且市場上也賣不出高價,基於此,稀土產業開始衰落,龍頭企業莫利礦業在十幾年後,被迫關停。

但與此同時,中國的稀土提取技術,卻在高歌猛進。

最開始,中國是不掌握稀土提純技術的,大部分是把稀土出口到法國加工,加工完了再運回來。

爲什麼是法國呢?因爲法國有一個加工廠叫“羅納・普朗克”,他是法國最大的化工集團之一,他們有個提純方法比美國先進,可以做到量大的同時,純度還高。

這個方法叫“搖晃法”——把稀土和溶劑放到機器裏搖晃,隨着設定搖晃的參數不同,就能得到不同元素的高純度稀土。

這裏的關鍵就是:搖晃參數。

這個參數是“羅納・普朗克”核心祕方,自然不會公開,而且不同的稀土還要設定不同的參數,需要根據稀土品質改變參數。

中國沒有掌握這個技術前,只能低價出口稀土,然後再以百倍高價買回來。

但中國人就是好一個琢磨,虧本生意做太久了,就想擁有自己獨立自主掌控的技術。

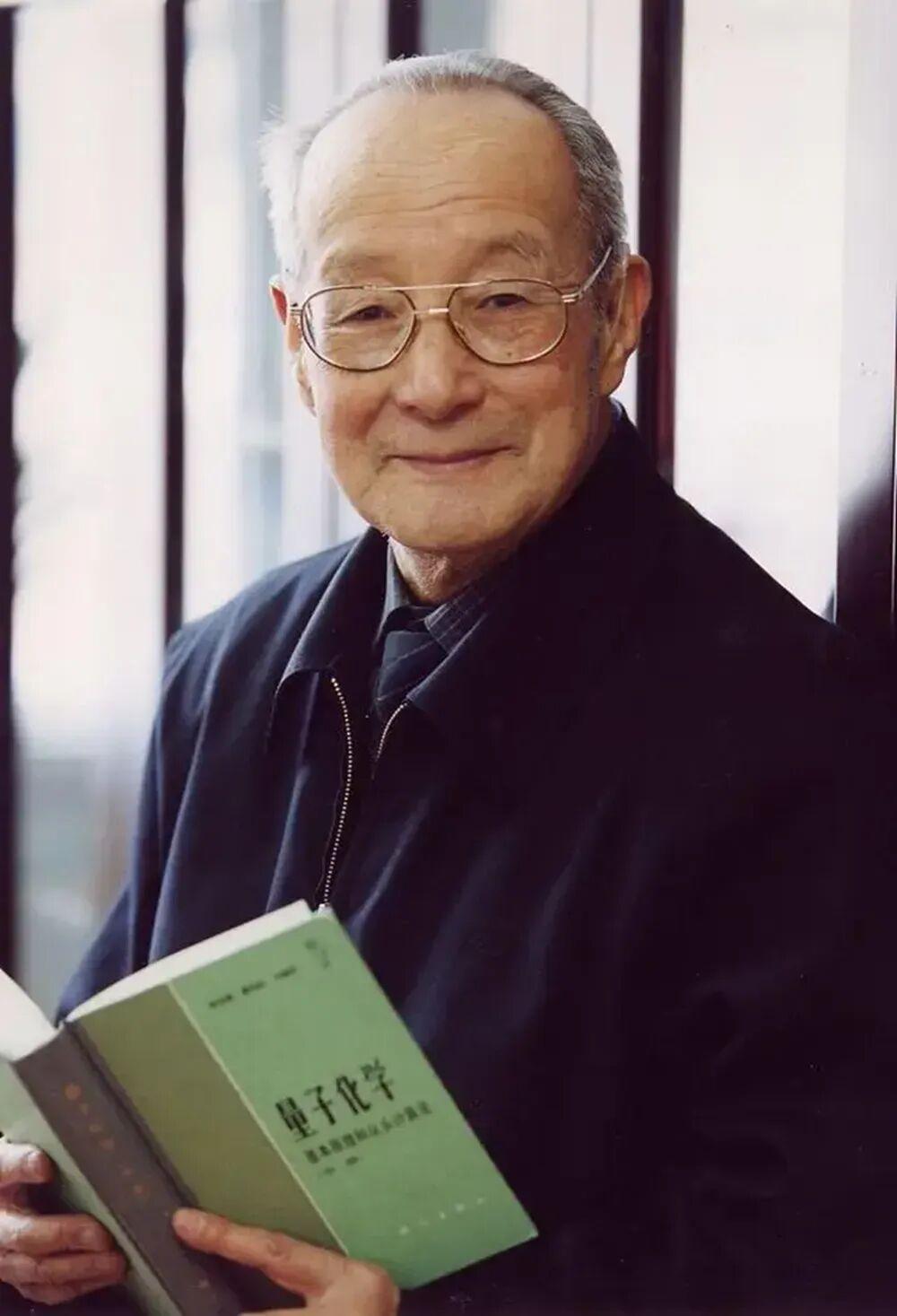

這個時候,一位叫徐光憲的核專家站了出來。

1971年底,徐光憲從知青農場返回北京大學化學系工作,當時化學系在搞稀土元素的分離提純。他認爲,萃取法用於稀土分離提純是大有可爲的,於是積極參加研究,很快就對稀土萃取分離工藝做出了突破性的改進—— “新串級萃取法”。

簡單點說,就是把稀土成分輸入一套特定的公式,就能配比出合適的萃取液,萃取出相應的稀土元素,量大,夠純。

1974年9 月,徐光憲帶着這套理論奔赴包鋼工廠,進行工業級試驗萃取,居然一次成功。

從此,中國的萃取技術一下彎道超車,走到了國際最前列。而後,徐光憲又不斷改進工藝,讓我們的稀土萃取及分離技術越來越牛,吸引到了全世界的買家,並且把美國、日本、法國等一系列的稀土龍頭打到減產乃至破產。

到了2013年之後,中國開始強調保護環境,國家有意識的對稀土產業進行整合,把全國幾百家稀土企業整合爲6家,強化技術優勢,集中整治污染,發展利用廢棄物,優勢進一步鞏固。

臺積電之所以牛,就是因爲他們掌握做2nm、3nm頂尖製程的工藝,而國產芯片目前只能做到穩定的14nm。

而中國的稀土之所以牛,和臺積電的道理一樣,我們的技術能做到成本低,純度高,污染低,這一點是要超越美國等其他國家的,相關專利數量也比美國多出2萬件以上。

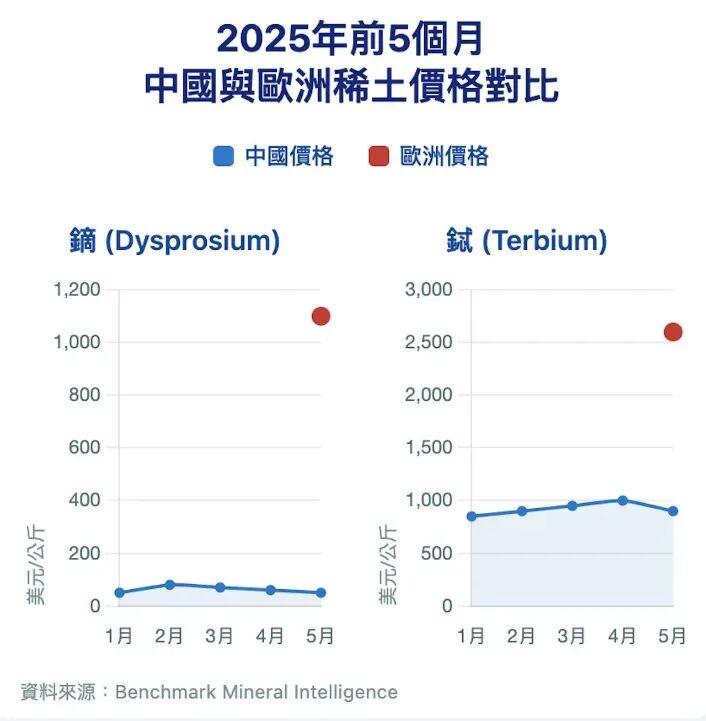

根據英國天空新聞(Sky News)引述的數據:中國在今年前5個月中,經加工後出口的鏑與鉽每公斤的成本價較歐洲低3倍,西方國家不得不依賴中國。

所以說,我們用稀土卡脖子,卡的不是土,而是技術。

稀土之外,其實中國還有一個資源也在卡美國的脖子。

這個資源就是:銅。

前不久,特朗普就宣佈一個新的制裁:所有進口到美國的銅徵收50%的關稅。

和稀土一樣,銅在高科技產業上的應用也非常廣泛。

AI、算力芯片、新能源汽車,這幾個產業都是喫銅大戶,近幾年銅價也是漲了40%左右。

那麼關於銅材產業,誰是世界的主導者呢?答案還是中國。

中國的江西鷹潭市,各類銅材年產量達646.7萬噸,位居全國第一,產品涵蓋全球90%以上銅及銅合金牌號,被外界稱爲:“世界銅都”。

爲什麼是這個地方呢?和稀土的故事很像,1978年,改革的設計師目睹了中外冶金工業的巨大差距,着手開始佈局中國的礦產冶煉技術升級。

1979年,江西銅業集團瞄準國外先進工廠,進行技術攻關,經過幾十年的發展,也是和稀土的開採提純一樣,掌握了銅基材料的各種工藝和冶煉技術,讓西方國家明明有自己的生產能力,但還是不得不從中國進口,不得不在中國買。

技術是第一生產力,今天我們不少人以爲,美國是用技術卡我們脖子,水平高;而我們是在用資源卡美國脖子,水平低。

這是一種誤解。

卡脖子的真正核心,其實都是技術。

任何一個企業,任何一個產業,最深的護城河就是自己技術水平,而在發展技術的道路上,也只有直道超車纔是王道。