我曾聽朋友跟我說過這樣一句話:“靠攢錢是無法成爲有錢人的。”

這也是世界上有如此之多的“投資客”的原因,他們都明確的知道,要用“錢生錢”纔是最直接的致富之道。

但不得不承認的一點是,我們身邊還是有很多人爲了省錢過着相當拮据的日子,甚至屏幕對面的你也是其中的一份子。

心理學家認爲,過度省錢對人沒有好處,那些什麼錢都不捨得花的人,大多都變成了這個樣子……

一位吝嗇族的生活

我前幾天刷短視頻的時候,刷到了一位專門攢錢的博主的視頻。

她攢錢的手段挺有意思,每月發了工資之後,算去一切開銷,最後手上也就剩下三千多塊。

這三千多塊被她“視若珍寶”,她會將這些錢送去銀行存定期。

因爲她堅持這個習慣的時間足夠長,所以現在的她每個月都定期存完能取出來的錢。

這些被取出來的錢會和當月即將定期的“千元存款”一起再存定期。

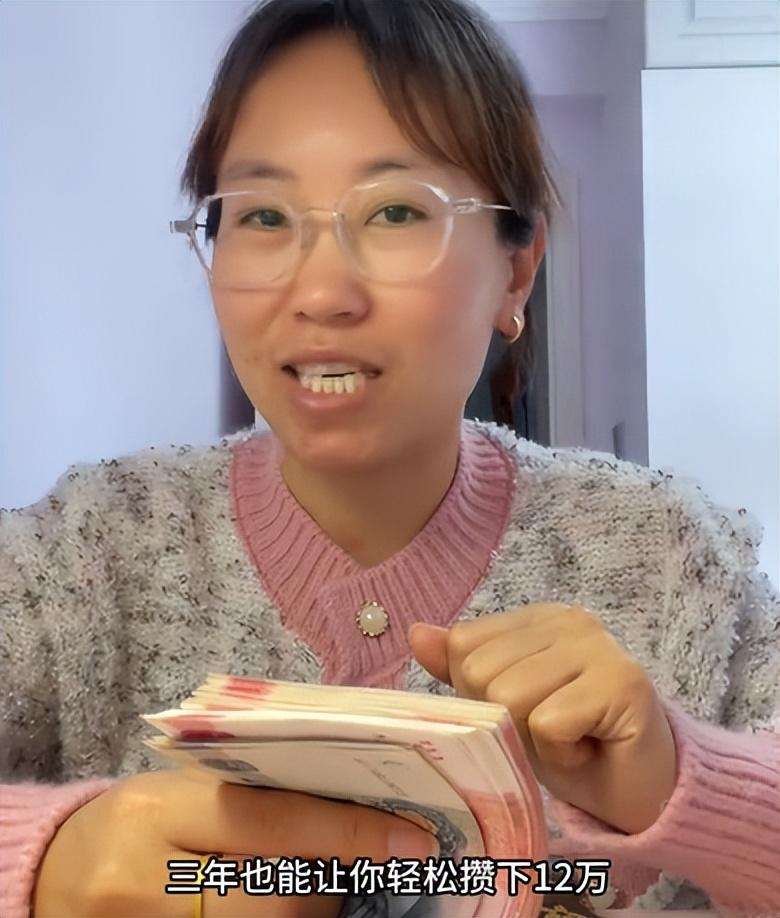

女子對自己的這一套存錢計劃相當驕傲,並號召廣大網友和她一起:“存錢就像我這麼存,3年攢下12萬。”

有網友評論:“存個錢給自己存得‘面黃肌肉’的。”

確實,從畫面上來看,女子臉色確實不太好,也許是爲了存錢,也許是因爲其他的。

當然,每個人都有自己的規劃,我們不能對努力生活的任何人惡語相向。

不過從網友們的態度上,我們看出了現代人是不認同對“吝嗇族”的生活方式的。

有網友算了一下,3000元放在銀行存三年定期,利息也就200元上下,還不如學門手藝做點兼職。

還有網友則認爲博主的生活開銷低得有點“過分”了。

這位博主稱自己一個月就4800元,3000元拿去存,自己只花1800。在如今的物價基礎上,這些錢也就夠一位在校大學生一個月的花費。

而且這位博主還基本不用微信支付,她說:“花現金會有痛感。”貌似要用這種痛感來讓自己存下更多錢。

網友就質疑說:“這還有什麼生活質量?存錢真的有那麼快樂?”

可在博主的語言、行動上,還真就能感覺到她是開心的。

吝嗇族的心理動機

心理學認爲,過度地攢錢不是“節儉美德”,而是一種由“深層恐懼和人格缺陷”驅動的心理障礙。

弗洛伊德就認爲,那些對別人甚至對自己都很吝嗇的人,是非常缺少安全感的。

這種對安全感的缺乏,也許從他的童年就開始了,父母有可能就是一切的根源。

爲了滿足自己的安全感需求,這些人會在成年後通過囤積金錢來讓構建一個自己覺得可靠的屏障。

弗洛伊德還認爲,吝嗇會讓人形成頑固、刻板和控制慾強的人格特質。

也有研究將吝嗇的根本原因定義爲“貧困創傷”;

研究中指出吝嗇族的大腦杏仁體對金錢威脅的反應極爲敏感,且這種敏感不會隨着錢越來多而消失,而是“越有錢越摳門”。

在吝嗇族眼中,自己的生活可以過得苦,身體也可以越來越差,但就是錢必須越來越多。因爲生命是不可控的,金錢是可控的。

可他們忘記了老祖宗們說的那句話:“身體纔是革命的本錢。”

太吝嗇的話,是不是委屈了自己呢?

對吝嗇族的一些勸誡

通過上面的分析我們知道,吝嗇族攢錢、摳門的行爲可能是他們的快樂來源。

但客觀事實擺在那裏:爲了攢錢變得時刻焦慮、爲了錢攢錢越來越冷漠、也爲了攢錢犧牲了生活質量。

就像我之前說的,錢的價值不在於“攢”,當然也不在於盲目的“花”,過度花錢甚至超前消費,是比吝嗇更可怕的深淵。

錢的價值在於投資。

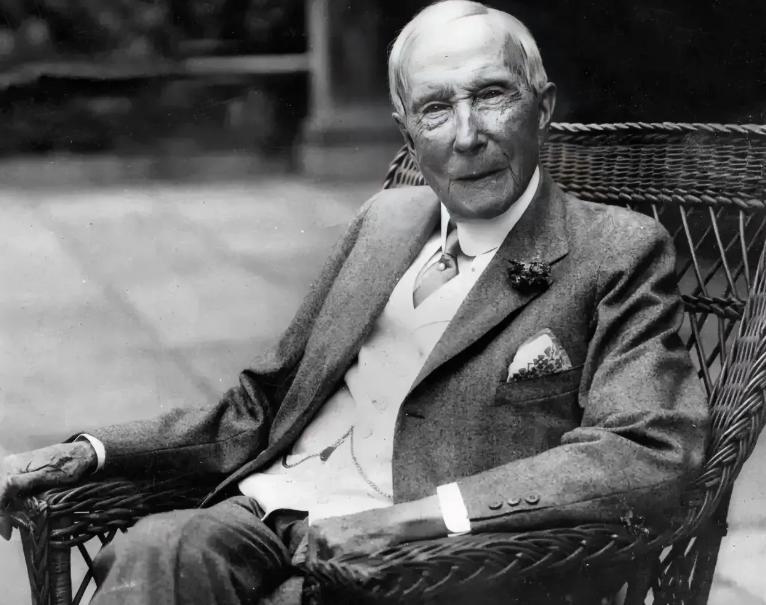

美國第一位億萬富翁洛克菲勒就是一個摳門的人,從小他父親就讓他記賬,這一習慣他保持了一輩子。

但他的成功並非來自節儉,而是來自石油,以及後續的一系列投資。

你或許投資不了一家公司,也投資不了金條、期貨和債券,但你可以投資自己。

你總覺得花錢的事就是沒有意義的,花錢讓你痛苦;

是因爲你把投資也算在了“消費”的領域,你甚至不願意出去旅遊看看別的城市有沒有什麼商機。

所以在對自己好的這件事情上,吝嗇族是“偷懶”的,更是“不及格”的。

他們沒有支配金錢,反而讓金錢支配了。

這種支配會讓人失去很多,失去自由、失去機會、失去朋友、失去也許會更美好的未來。

做人本就是要張弛有度的,任何事情都不能走極端,要像在刀鋒之上翩翩起舞一樣。

只花錢不好,只攢錢也不好,爲了攢錢犧牲太多則更不好。

希望各位快樂,如果你要說:我就要用無所不用其極的手段攢錢,我不覺得委屈。

你也可以攢,攢錢與否其實並無對錯,人活在世自己開心纔是最重要的。

-The End -

作者-思婷

第一心理主筆團 | 一羣喜歡仰望星空的年輕人

圖片源自網絡,侵權請聯繫