智能電動車正重構汽車產業鏈主導關係,供應鏈企業借技術驅動走向聚光燈下,與整車廠的邊界日益模糊,催生一條全新的汽車生態鏈

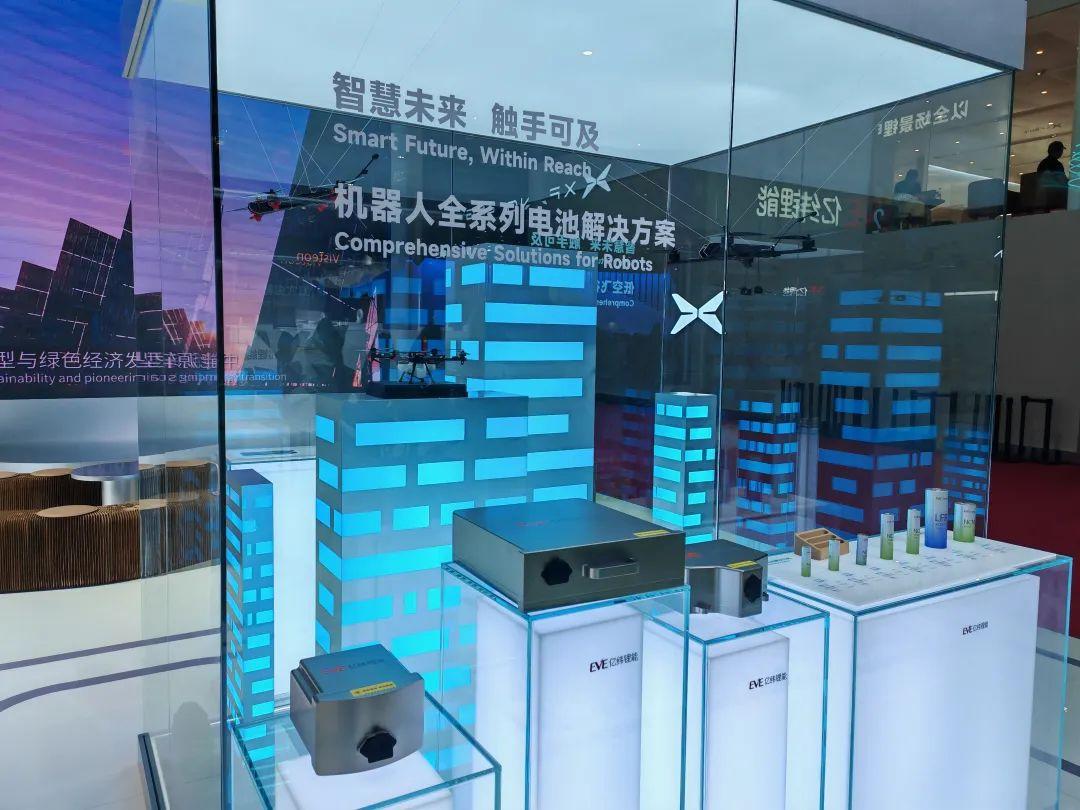

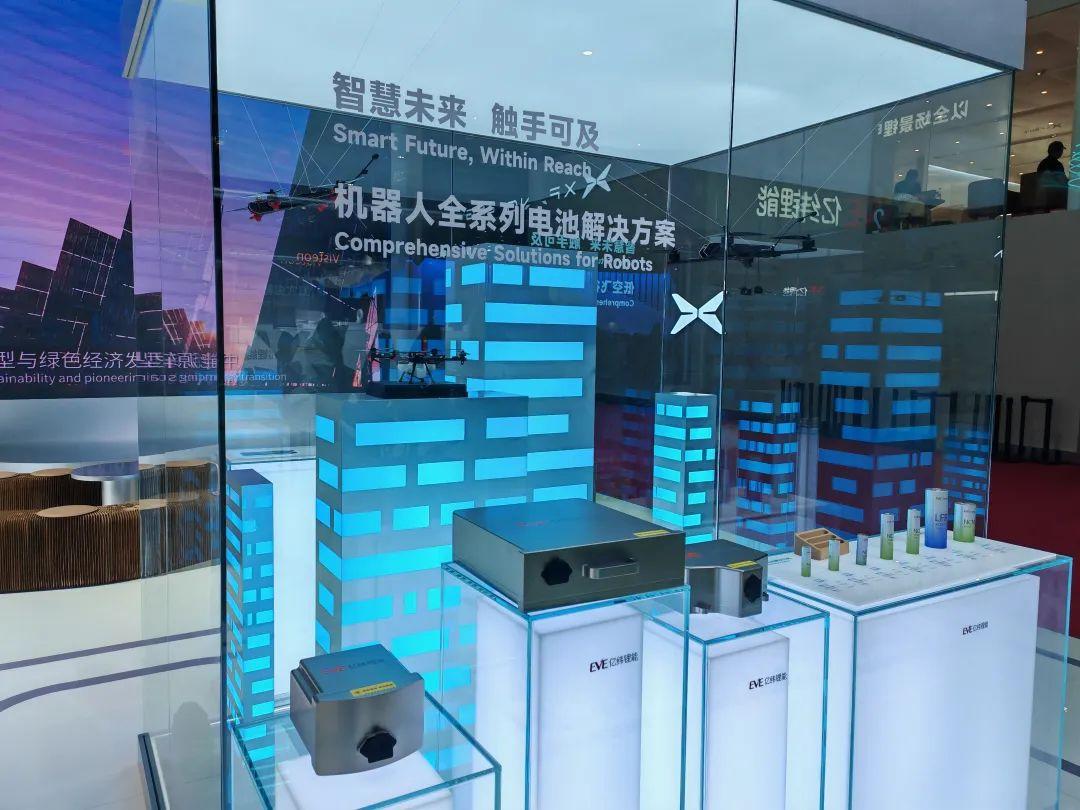

在剛剛落幕的上海車展上,出現了“搶戲”現象:供應鏈企業不再甘於幕後,而是帶着技術成果高調登場,吸引媒體與觀衆目光。有博世、大陸等國際化的老牌巨頭表示加註在華業務,新技術、新戰略頻出,試圖在中國市場找到破局點;也有華爲、寧德時代等中國本土供應鏈企業,以其在中國的技術積累和市場洞見,在汽車智電化方面不斷髮力;還有一些跨界而來的新面孔,它們將本來用在其他領域的技術投入汽車當中。這一切的根源在於,此輪汽車產業變革中,中國智能電動車正成爲全球趨勢的引領者。不同於燃油車時代以整車廠爲鏈主、供應商隱身幕後,當前的產業主導關係正在發生結構性逆轉。從三電系統到智能座艙、自動駕駛,再到整車系統架構,供應商不再只是“配套者”,而是以關鍵技術提供者和方案主導者的身份介入整車開發全過程。產業鏈的“鏈條式”結構正演變爲“網狀協作”,話語權正在重構。這種變化首先體現在邊界的模糊。傳統主機廠擁有強大整合能力,掌控開發節奏、定義產品形態。如今,技術型供應商,反向輸出方案、定義產品路徑的能力不斷增強。整車企業也不再滿足於“主機廠”定位:或強調核心技術全域自研,或跳過一級供應商直達上游,共建生態。表面上的混亂實則孕育着強大的創新活力。一條全新的生態鏈正在誕生,向世界預示着未來汽車和出行方式的新可能。供應鏈企業不再只是技術配角,而正在以技術定義者的身份,深度參與整車研發乃至用戶體驗設計。在2025年上海車展,汽車科技與供應鏈首次佔據四個展館,展出面積達10萬平方米,較上屆增長2倍多。這不僅是體量的膨脹,更標誌着技術供應方正在走上臺前:從欣旺達動力、億緯鋰能躋身整車展館,到博世、均勝電子與整車廠同步開發佈會,供應商正在直接對話消費者與市場。以華爲爲代表的新型供應商,不僅發佈“智能輔助駕駛安全倡議”,也憑藉乾崑ADS在20餘款車型中實現超過50萬臺裝機量,贏得終端消費者的品牌認知。無獨有偶,早在數年前,動力電池龍頭企業寧德時代的相關人士對《財經》直言:“我們希望消費者進入4S店時,能夠先問問銷售,用的是不是寧德時代電池。就好像買電腦,要問處理器是不是英特爾的一樣。”這背後是消費者羣體的新趨勢:從因信任汽車品牌而信任供應企業,到因整車廠使用信賴的系統或零部件而信任新車。這種“反向賦能”反映出消費者的購車新邏輯——在智電時代,動力電池、操作系統、智能座艙等等零部件的性能和性價比,直接決定着一輛車在市場上賣得如何。汽車不再只是一個封閉系統,隨着供應鏈變得越來越透明,消費者對供應企業的認知也越來越深,原本躲在幕後的供應鏈企業,逐漸掌握主動權。供應鏈和整車廠的邊界越來越模糊。整車廠也在孵化、佈局自己的供應鏈體系,和供應鏈企業建立、深化合作;供應鏈企業距離直接造車,往往只有一步之遙——非不能也,實不爲也。與此同時,不少車企也着力佈局自研,一是便於技術迭代升級,搶佔市場先機,二是爲了降本、增收。反過來看,整車企業也不再滿足於“主機廠”角色,而在重構技術路徑與供應鏈格局。比亞迪借多年積澱在智電領域推出10萬元以下的高階智駕車型;蔚來、小鵬、零跑則以自研智駕系統爭奪“軟件定義汽車”的主導權;吉利更進一步,將旗下多個電池資產整合成“浙江吉曜”,佈局垂直生態,以自建體系提升成本控制和技術壁壘。哈薩克斯坦阿拉木圖最大的商場裏,中國品牌汽車的廣告。在電動汽車領域,中國品牌在技術方面有不小優勢。攝/王靖揚這不但幫助主機廠加速新產品的迭代升級,搶佔市場先機,還能實現降本、增收。以全棧自研爲戰略的零跑汽車更是在2024年交付新車近30萬輛。零跑汽車創始人朱江明告訴《財經》,零跑將向一汽提供零部件。同時,提前實現了2024財年四季度淨利潤轉正,成爲第二家實現盈利的造車新勢力。自研並非所有人的選擇。“智能駕駛要真正做到行業頂級,只有兩種可能:要麼自研,要麼供應商。根據我的判斷,70%-80%做到頂級水平都是跟外部夥伴合作實現的,並不是完全靠自己。”地平線創始人、CEO(首席執行官)餘凱在談及汽車芯片時說道。他認爲,智駕產業的基本面要以開放生態帶來的真正的創新。不少傳統車企選擇以核心自研+硬件合作的方式加速轉型。比如,圍繞輔助駕駛及智能駕駛技術領域,上汽集團同時與華爲、地平線、大疆、Momenta四家主流供應商建立合作,能夠在不同市場需求中游刃有餘,實現技術快速迭代。與此同時,供應商們也在重塑角色定位。地平線強調“產業分工”與標準平臺輸出,專注算法與芯片平臺研發,不直接交付整車系統,以此保持技術毛利與靈活性。海優威新材料副總裁於航告訴《財經》,公司會與主機廠共同定義創新需求,推進調光膜等智能材料的量產落地。在傳統車企智能化、電動化轉型提速的背景下,未來汽車模樣正在生變,擁有專業優勢的供應鏈企業在千變萬化的市場環境裏成爲不少車企的首選。哈薩克斯坦阿拉木圖一家租車行的極氪。據悉,即使在油價相對不高的情況下,電動車的舒適性也贏得了不少當地消費者的青睞。攝/王靖揚無論是主機廠,還是供應鏈,都在打破傳統的邊界,基於自身優勢強調聯合研發。有的強勢供應鏈企業,甚至成爲新的鏈主,和整車廠在話語權上平分秋色。這場“雙向奔赴”的背後,雖然表面上看似競爭混亂,實則孕育着巨大的技術協同與生態創新活力。邊界的模糊恰恰是新秩序重構的開始。中國本土供應鏈正從技術跟隨者躍升爲產業的引領者,成爲驅動中國智能電動汽車持續進化的創新核心。艾睿鉑諮詢(AlixPartners)合夥人兼董事總經理、亞太區汽車及工業品諮詢業務負責人戴加輝告訴《財經》,中國品牌在本地市場份額佔比已超過60%,在電動汽車這一細分市場,中國自主品牌在技術層面擁有領先優勢。在2025年上海車展,芯擎科技、Momenta等本土企業首次亮相便成爲焦點,華爲、寧德時代等老牌技術玩家展臺人氣爆棚,吸引大量外資客戶上門洽談。成都,寧德時代的大屏廣告。不少頭部零部件企業在終端消費者羣體也具備了不小的號召力。攝/王靖揚攝“一天接待了十幾家客戶,不少都是外資企業來諮詢。”在車展媒體日上,均聯智行CEO奚曉華告訴《財經》,“就智能化領域而言,中國除了硅谷以外,已經走在世界前列。”手握先進技術的中國供應鏈企業,開始走向全球市場。欣旺達動力科技股份有限公司副總裁王華文告訴《財經》,電池產業是一場馬拉松,要用長期主義的視角來看待,汽車動力電池產業是全球化產業鏈,出海是必然選擇,越是積極出海的企業,其能力和風險管控水平就越強。欣旺達動力展臺的低空飛行器矚目。位於整車展館的零部件企業吸引了不少專業和大衆觀衆參觀拍照。攝/王靖揚故事的另一面,跨國供應商則面臨中國及海外市場的激烈競爭。2024年,博世、採埃孚、大陸等歐洲頭部供應商銷售、利潤雙降,頻頻裁員、瘦身以求生存。羅蘭貝格全球合夥人吳釗指出,跨國汽車零部件公司在華最大的難題是整個管理體系機制導致的產品開發速度不夠快,難以匹配部分中國客戶的節奏需求。與之相反,中國本土供應商更爲靈活,可以採用不同的商業模式配合車企的深度聯合開發,以更敏捷的方式讓前瞻技術快速落地。中國市場更迭快、體量大,加之地緣政治因素的考慮,本土化成爲不少跨國企業的最優方案。面對中國本土供應商愈發激烈的競爭,跨國汽車零部件公司也紛紛加深在華佈局。2025年4月,大陸集團將汽車子集團獨立拆分爲Aumovio,並賦予其在中國市場的高度決策自主權。大陸集團執行董事會成員兼汽車子集團首席執行官馮賀飛直言,在數字化汽車以及自動駕駛領域,中國車企和國際車企發展路徑類似,但推進速度明顯更快。據悉,Aumovio中國市場業務也將直接與CEO溝通,擁有較強的自主權。本屆車展上,其與地平線創立的合資企業智駕大陸宣佈已具備完善技術生態,並獲得數家主機廠量產定點。地平線展臺媒體日期間吸引了不少海內外展商前來諮詢。芯片國產化進程有目共睹。攝/王靖揚天納克集團執行副總裁內森·鮑恩(Nathan Bowen)在接受媒體採訪時也表示,其99%的決策都可以在本地完成,即使是在生產、成本以及人員決策等核心環節,中國團隊也無需等待歐洲和美國總部的意見回覆。真正的本土化絕對不只是工廠搬來中國,更關鍵的是思維方式與技術體系的重構。安波福便是其中代表:其已經在中國建立自主可控的知識產權體系和供應鏈體系。以芯片爲例,安波福已實現軟硬解耦、系統全棧自研,可以在必要時快速切換不同的芯片或系統。在本屆車展的安波福展臺上,記者就看到了搭載黑芝麻芯片的新一代產品。同時,安波福還提供按需定製的整體解決方案,服務多箇中國主機廠。搭載國產黑芝麻芯片的安波福產品亮相車展。跨國零部件企業“在中國,爲中國”的戰略提得越來越多、越來越響亮。攝/王靖揚法國汽車零部件巨頭佛瑞亞最新財報顯示,其於2023年底啓動的“EU-FORWARD”裁員計劃已在歐洲完成裁員2900人,並計劃在2025年底在歐洲再裁員5700人。與此同時,在中國市場與奇瑞合資聚焦低碳座艙,與比亞迪在泰國建廠製造配套座椅,支持其進軍匈牙利、土耳其等市場。通過創新科技和協助出海的方式加深本土化佈局。也不是每個企業的本土化都能成功。以色列自動駕駛芯片廠商Mobileye在上海有200人的研發團隊,是其總部外最大的研發中心,但因爲跨時區溝通及協作方面的不便,其響應速度和需求配合度較之於本土供應商或其他跨國企業,處於劣勢地位。作爲其深度客戶的極氪也迫於競爭壓力,轉向英偉達芯片並自研輔助駕駛算法。中國市場之於全球汽車產業,早已不是量大價低的代名詞,而是迭代速度最快、創新難度最高的全球健身房。在這裏,技術含量、交付能力、市場理解力缺一不可。未來的競爭,不僅是產品本身的較量,更是組織機制、生態適配力與創新戰略的整體戰。在智能化浪潮推動下,越來越多的企業跨界佈局汽車產業。艾睿鉑調研顯示,中國消費者日益重視智能座艙與人機交互體驗,未來AI將在智能駕駛與座艙聯動中發揮更大作用。億緯鋰能展臺的機器人電池解決方案。具身智能和低空飛行成爲整車廠和零部件企業佈局的重點。攝/王靖揚傳統汽車供應鏈企業已加速轉型,如均聯智行利用AI融合智能座艙駕駛員狀態監測(DMS)、乘員狀態監測(OMS)數據與智駕環境數據,通過機器學習優化安全系統響應時機。而更多“圈外”科技公司也開始切入車載賽道,例如極米科技便在本土投影儀市場飽和的背景下,押注車載顯示,僅十個月便獲得北汽新能源定點。小鵬汽車展臺,以AI作爲宣傳標題,吸引了不少觀衆前來打卡。攝/王靖揚新技術帶來的需求變化,也吸引材料、芯片等行業入局。例如,海優新材以光伏膜技術爲基礎,開發出PDCLC調光膜,滿足全景天幕車頂的隱私與個性化需求;海優新材總經理李民告訴《財經》,作爲光伏行業的玩家,他深感垂直產業鏈條整合的必要性,只有這樣才能極致降本。芯片企業愛芯元智則藉助AI與邊緣計算積累,迅速進入汽車芯片市場,獲多家車企訂單。在智電技術儲備愈發豐富的背景下,車企和零部件企業不再只着眼汽車。基於智能汽車的技術積累,包括均勝電子在內的衆多汽車相關企業正在將具身機器人作爲戰略方向。“無人駕駛汽車可看作是機器人的一個分支,傳感器與域控、多傳感器融合和環境感知算法、端到端算法等軟硬件都能夠很好地遷移和複用,而在智能網聯與數據生態方面,車路雲一體化架構(V2X)這一車聯網架構可複用,爲機器人提供實時環境數據支撐。”均聯智行首席技術官朱魁對《財經》如是說。“我們不能僅在一個特定領域裏發展。”芯擎科技CEO汪凱對《財經》直言,希望把芯擎打造成一家平臺型、生態型的智能計算企業,而不僅僅是汽車芯片公司。因爲芯片行業尤其是汽車芯片領域,規模天花板始終存在,企業若想穿越行業週期、實現長期增長,必須從一開始就佈局多元化。除了具身機器人,捷途縱橫、欣旺達動力、安波福等展臺上的低空飛行器也成爲觀衆日的拍照打卡點。以安波福爲例,得益於此前在波音、空客等大飛機適航方面的技術和合規儲備,安波福在低空經濟領域擁有了先發優勢。據悉,其風河操作系統已應用於部分低空飛行器上,對低空經濟領域也有佈局。“站在兩個行業中間,我們瞭解汽車也瞭解航空,所以把低空經濟視爲發展板塊。低空經濟發展相當快,中國也許會領先全球。”安波福中國及亞太區總裁楊曉明告訴《財經》。智駕系統、操作系統愈發聰明,電池動力愈發強勁,整車廠和零部件企業們都紛紛把目光投向汽車之外的未來——不再只侷限於造車,而是以現有技術爲基礎,尋找下一個增長點。走過四十年的上海車展也不再只關乎汽車,而是在更遠的地平線上,向世界展示着未來出行的無限可能。供應鏈不再是汽車龐大產業的配角,而是在智能化、電動化與跨界融合的時代大潮中成爲推動汽車行業變革與未來出行方式演進的關鍵力量。

Scroll to Top