連戰,這位在臺灣政壇摸爬滾打幾十年的老將,最近又把兩岸關係的敏感話題推到了風口浪尖。2023年初,他出版了回憶錄《連戰回憶錄——我的永平之路》,在書裏明確表態:支持兩岸通過協商實現統一,但有個硬性前提——大陸得正視“中華民國”的存在。

連戰的背景和政治立場

要搞懂連戰的觀點,先得看看他是個什麼樣的人。連戰,1936年8月27日出生在陝西西安,家裏背景不簡單。祖父連橫是臺灣有名的歷史學家,寫過《臺灣通史》,父親連震東是國民黨的高級官員。

1946年,國共內戰還沒結束,10歲的連戰就隨家人遷到了臺灣,從小在政治氛圍濃厚的環境里長大。長大後,他去了美國芝加哥大學,拿了政治學博士學位。回臺後,先在大學教書,後來才踏入政壇。

連戰的政治履歷那叫一個豐富。從交通部長幹起,後來當過外交部長、臺灣省政府主席、行政院院長,還在1996年到2000年擔任過中華民國副總統。

2000年,他接任國民黨主席,成了黨的核心領導人。不過,他在2000年和2004年兩次參選臺灣地區領導人,都敗給了民進黨的陳水扁。仕途上雖然有起有落,但他在兩岸關係上的影響力不容小覷。

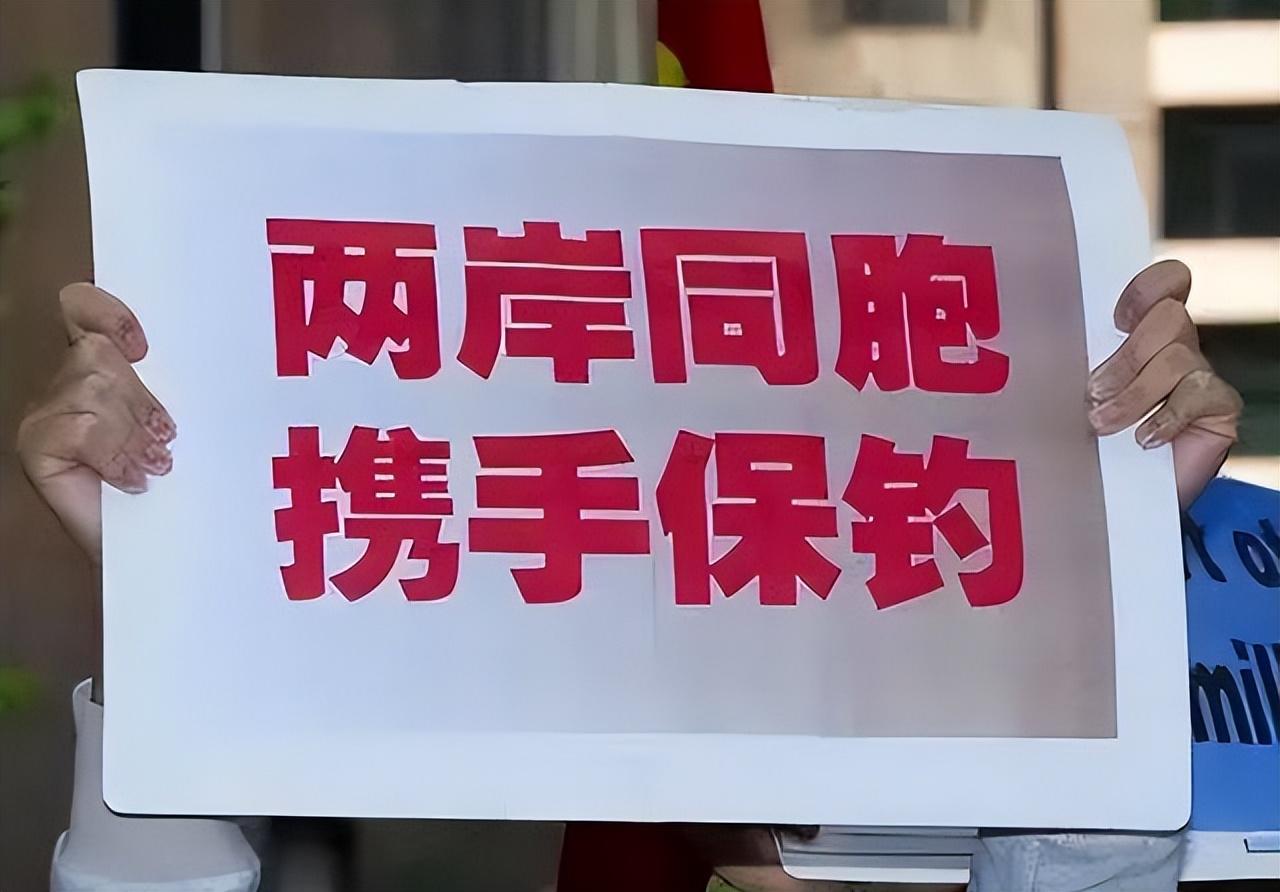

2005年4月26日,連戰以國民黨主席的身份訪問大陸,這是1949年國共內戰結束後,兩黨領導人的首次會面。這次訪問被稱爲“和平之旅”,在兩岸關係史上是個大事件。

當時,他和時任中共中央總書記胡錦濤在南京會面,雙方重申了“九二共識”——兩岸同屬一箇中國,但對“中國”的定義各有表述。這次訪問緩和了兩岸的緊張關係,也推動了經濟和文化上的合作,比如後來的兩岸直航和經濟合作框架協議(ECFA)。可以說,連戰用實際行動證明了自己對兩岸和平的重視。

連戰對兩岸統一的觀點

連戰在2023年的回憶錄裏提到,他支持兩岸通過協商實現統一,但前提是大陸必須正視“中華民國”的存在。這個觀點一出來,立馬在兩岸引發熱議。

有人覺得他是老頑固,放不下來“中華民國”的包袱;也有人認爲他是在爲臺灣爭取籌碼,避免在統一談判中完全失勢。

其實,連戰的這個立場不是一時興起,而是他多年來對兩岸關係思考的延續。

他在書裏回憶了2005年訪問大陸時的情景,說當時站在南京中山陵,感慨兩岸同根同源的歷史責任。他覺得,只有在彼此尊重的基礎上,兩岸才能談下去。

而這個“尊重”,在他看來,就得包括大陸承認“中華民國”的政治現實。

對連戰來說,“中華民國”不只是個名字,它是臺灣70多年來建立的政治體系、社會制度和民衆認同的集合。他認爲,如果大陸完全無視這個現實,任何統一方案都不過是空話。

他在回憶錄發佈會上也說過:“我不是要分裂國家,而是希望兩岸都能正視對方,找到一條和平的路。”這話聽起來挺有道理,但操作起來難度不小。

不過,大陸這邊對“中華民國”的態度一直很明確。1949年中華人民共和國成立後,就宣佈自己是中國的唯一合法政府,臺灣只是中國的一個省,不可能承認“兩個中國”。連戰這個條件雖然沒否定“九二共識”的基礎,但在大陸看來幾乎是天方夜譚。

他的支持者覺得這是對臺灣地位的堅持,是對民主價值的捍衛;反對者則認爲,這種要求只會讓兩岸關係更僵,沒啥實際意義。

正視“中華民國”的要求

連戰爲什麼非得提這個“正視‘中華民國’”的條件?其實,這跟他對歷史和現實的理解分不開。

1949年,國共內戰結束,國民黨退守臺灣,“中華民國”在臺灣繼續存在。大陸成立了中華人民共和國,宣佈自己是中國的唯一合法政府。

1971年,聯合國席位被中華人民共和國接管,“中華民國”在國際上的地位越來越邊緣化。但在臺灣,“中華民國”這套體制已經運行了70多年,有自己的憲法、國旗、軍隊,臺灣民衆對它也有很深的感情。

連戰覺得,“中華民國”不是個空殼子,而是臺灣幾代人生活和奮鬥的結果。他在2000年競選時,就親眼見過民衆對“中華民國”的強烈認同。

2005年訪問大陸時,他在南京的中山陵也感慨過兩岸同根同源,但同時也意識到,臺灣人有自己的情感和生活方式。如果大陸不正視這個現實,統一談判就沒法建立互信。

他還在書裏提到,2005年“連胡會”之後,兩岸在經濟、文化和人員往來上取得了不少進展,比如兩岸直航、簽署ECFA,這些都證明了對話是可行的。他認爲,如果大陸能承認“中華民國”的存在,雙方就能在更高的互信基礎上談統一,而不是一方壓着另一方硬來。

但大陸這邊顯然不這麼看。官方多次強調,“一箇中國”原則是底線,臺灣是中國的一部分,不存在“中華民國”這個國家。連戰的要求雖然沒被視爲對“九二共識”的背棄,但因爲條件太苛刻,基本沒啥實現的可能性。

大陸的回應和立場

連戰的這個表態在臺灣掀起了不小的波瀾。國民黨內部挺支持,認爲這延續了“九二共識”的精神,跟民進黨的“臺獨”主張劃清了界限。但島內一些評論家質疑,連戰的要求太理想化,可能讓兩岸對話停滯不前。

大陸的反應就更直接了。官方多次重申,“一箇中國”原則是兩岸關係的基礎,任何形式的“兩個中國”或“一中一臺”都不可接受。連戰雖然沒否定“九二共識”,但他的條件在大陸看來是沒法接受的。國務院臺辦在2023年和2024年的新聞發佈會上都強調,任何協商都得在“一箇中國”的框架內進行,沒啥商量的餘地。

2005年“和平之旅”之後,兩岸關係有過一段緩和期。2008年國民黨重新執政,兩岸在“九二共識”基礎上交流頻繁,經濟合作、文化往來都達到了高峯。

但2016年民進黨上臺後,拒絕接受“九二共識”,兩岸官方溝通基本中斷,關係越來越冷。連戰的回憶錄雖然試圖給對話注入新的想法,但現實是,這本書並沒改變兩岸的僵局。

兩岸關係的現狀和未來

連戰的回憶錄發表後,兩岸關係沒啥大的起色。

2023年2月7日,臺北的新書發佈會上,國民黨的大佬們都來了,馬英九、朱立倫、吳伯雄齊聚一堂,顯示了黨內對連戰的支持。連戰當時身體還行,跟大家合影寒暄,但因爲健康原因中途離場。他的兒子連勝文解釋說,父親是因爲會場空調太冷才提前休息的,身體恢復得挺好。

在臺灣,國民黨把連戰的觀點看作是對“九二共識”的延續,強調通過對話實現和平統一的可能性。但民進黨執政後,兩岸官方溝通基本停擺,連戰的觀點影響力有限。

大陸這邊,2025年5月10日,上海舉辦的兩岸關係研討會上,專家們還在強調深化交流合作、反對“臺獨”,但沒直接提連戰的觀點,說明他的條件雖然引發討論,但沒動搖大陸的政策底線。

2023年到2025年間,兩岸關係持續緊張。民進黨加強跟美日等國的聯繫,尋求國際支持,大陸則通過經濟和外交手段施壓,強調統一是歷史必然。

不過,兩岸民間交流沒完全停下來。2025年,臺灣青年去大陸交流的活動變多,臺商在大陸的投資也在增長,說明民間聯繫還是很緊密的。

連戰自己2023年後就慢慢淡出公衆視野了。

2022年6月,他因爲高血壓住院15天,2023年4月傳出得了惡性腫瘤,不過後來病情好轉了。

2025年,他已經89歲,住在臺北,偶爾參加一些跟兩岸和平有關的活動,比如給連震東基金會的新書發佈會站臺。他經常在家裏書房看舊報紙,或者跟老朋友聊往事。他的回憶錄被看作是臺灣現代史的重要文獻,記錄了國民黨執政時期的輝煌和挑戰。

連戰的“破冰之旅”和他對兩岸和平的堅持,讓他贏得了不少尊重,但也有人批評他的“筷子理論”——主張兩岸既不統一也不獨立,保持適度距離——太模糊,沒法解決實際問題。不過,跟李登輝、陳水扁、蔡英文這些主張“臺獨”的人比,連戰堅持“九二共識”,至少讓大陸覺得他是個可以溝通的對象。