自古以來,一提到長城,似乎都有這麼一個規律,中外的文人們負責用巧妙的文辭罵長城,而中國的將軍們則是默默地修長城和守長城,兩千多年以來,文人們對長城的攻訐無外乎以下幾點:

第一,長城沒有擋住蒙古人和滿人南下,也擋不住外族入侵,修了也是沒修。

第二,修建長城的過程勞民傷財,使得百姓民不聊生。

第三,長城是封閉的、保守的民族劣根性的集中體現。

那麼,長城真的是一項勞民傷財的無用工程嗎?長城那麼矮又到底防住了啥?

在廣袤的東亞大陸上,一道蜿蜒萬里的石土巨龍橫亙於北疆,它不僅是冷兵器時代最宏偉的軍事工程,更是深刻塑造了中華文明乃至世界格局的地理與文化界碑,長城的存在,其根源深埋於一條無形的自然法則之下:400毫米等降水線。

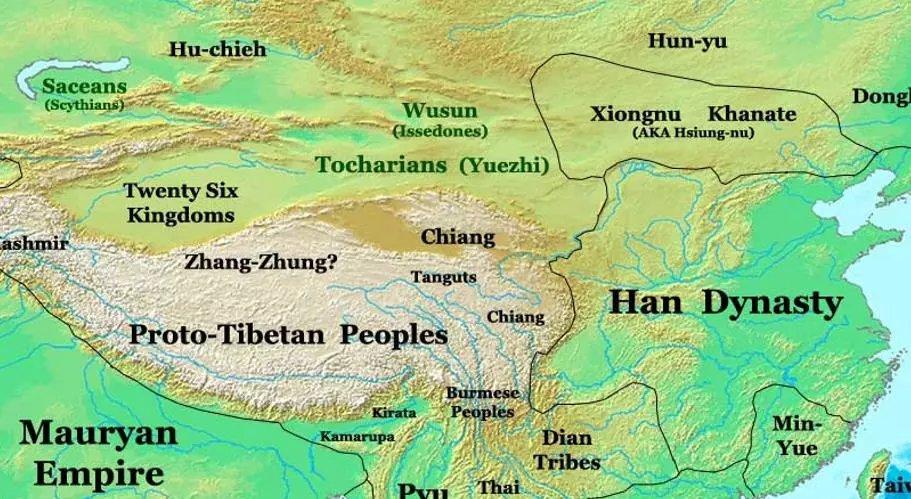

這條降水線大致與長城走向重合,是農耕與遊牧文明的地理分野線。降水線以北,年降水量不足400毫米,氣候乾旱寒冷,土地無法支撐穩定農耕。

農民精耕細畝地便能維繫家庭生計,而遊牧者要養活一個家庭,卻需依賴動輒數百畝甚至數頃的廣闊草場,其經濟基礎極其脆弱。寒冷、乾旱、雪災常令牛羊大批死亡,生存壓力迫使遊牧部族不得不周期性地南下劫掠,以獲取生存必需物資。

面對北方騎馬民族日益頻繁的侵擾,地處最前沿的秦、趙、燕三國,基於深刻的現實困境與地理認知,率先大規模修築長城。

趙武靈王“胡服騎射”後雖提升了軍力,但深知農耕根基不可動搖。爲保護富庶的邯鄲平原及代郡核心區,在北境依託陰山山脈修築長城,意圖將林胡、樓煩等部擋在塞外。

燕將秦開北擊東胡後,爲鞏固勝利成果,沿燕山山脈築城,將漁陽、右北平、遼西等新拓疆土置於屏障之後。

秦國崛起於隴西后,與義渠等西戎長期纏鬥,秦昭襄王時期,爲解決後方威脅,在隴西、北地、上郡一線修築長城,將義渠勢力逐出關中平原外圍。

這些早期長城,雖不連貫,卻是三國基於400毫米降水線地理限制、深刻認識到農耕區統治極限後,爲保衛核心生存空間而構築的物理防線,它們清晰地勾勒出農耕文明在當時技術條件下所能有效統治與防禦的地理邊界。

秦始皇掃滅六國、一統宇內後,其軍事擴張呈現出鮮明的南北差異,南征百越時, 雖遇叢林瘴癘、交通不便等困難,但南方的溼熱氣候與可開墾土地,本質上仍屬於可被農耕文明消化吸收的地理空間,秦軍克服困難,設立郡縣,移民實邊,成功將嶺南納入帝國版圖。

但北伐匈奴卻遭遇了根本性的地理與經濟障礙。陰山以北的廣袤草原,處於400毫米降水線之外,無法進行有效農耕,帝國若要深入統治或長期駐軍,後勤補給線漫長脆弱,成本高昂到帝國財政難以持續承受,遊牧騎兵的機動性更讓秦軍疲於奔命。

後來,“亡秦者胡也”的讖言流傳,後世常解讀爲秦始皇的迷信,然而結合其北伐困境與地理認知,這更像是對北方遊牧威脅的深刻憂患與理性判斷,他清晰地認識到,在降水線以北建立穩定統治是不切實際的幻想,最佳策略是鞏固已有的農耕文明邊界。

基於上述深刻的地理與戰略考量,秦始皇做出了影響中國兩千年的重大決策:將戰國時期秦、趙、燕三國的北部長城連接、加固、延伸,並增築新線段,最終形成了西起臨洮、東至遼東的“萬里長城”體系。

這絕非簡單的軍事防禦工事疊加,秦長城的修築與重兵駐守(如蒙恬率三十萬大軍鎮守北疆),標誌着:

物理屏障的強化: 它是對400毫米降水線這一天然地理界限最明確、最有力的人工強化,是帝國防禦力量的投射前沿。

政治統治的邊界: 長城清晰地劃分了帝國郡縣制有效統治的核心區域(可農耕區)與難以直接管理的塞外之地。長城以內是“中國”,是“華夏”;長城以外是“胡地”,是“化外”。

文明疆界的象徵: 秦始皇的長城,第一次以如此宏偉、連貫的實體形式,宣告了東亞大陸上農耕定居文明與草原遊牧文明的地理分野和文化區隔。它是一座“文明的界碑”。

後世常有人質疑:一道平均高度不過數米的“矮牆”,如何能阻擋千軍萬馬?這種質疑源於對長城功能的嚴重誤解。長城的價值絕非在於其作爲一堵不可逾越的“高牆”,而在於它是一個高度集成、功能複合的 “邊境管控系統” 。

長城的核心功能不是“擋”,而是“控”。它迫使遊牧騎兵下馬,成爲步兵,極大遲滯其機動性和衝擊力,爲守軍預警和集結贏得寶貴時間。

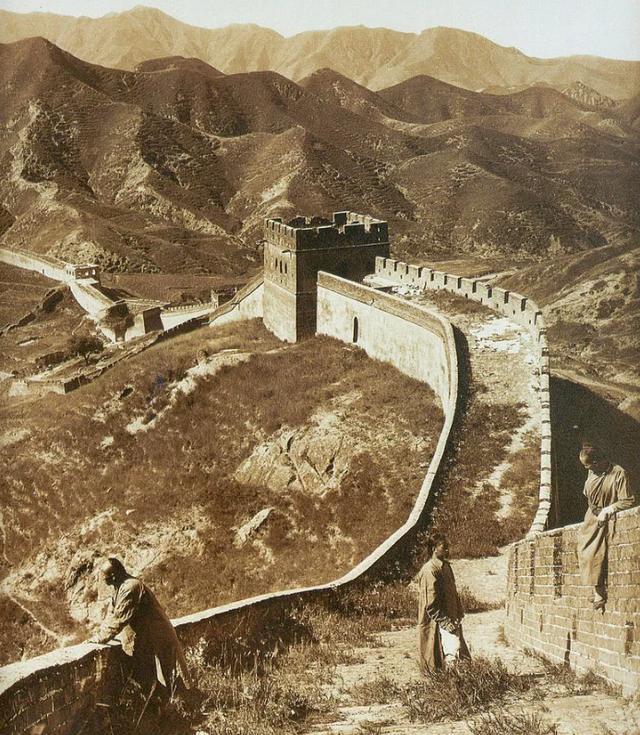

而且長城絕非隨意修築於平原,而是精準依託最險要的山脊、河谷、隘口。它像一把巨鎖,鎖住了遊牧民族南下最便捷、最富掠奪價值的通道,強行翻越崎嶇山地或繞行數百里,代價巨大。

此外,沿長城密佈的烽燧構成了高效的早期預警與通訊網絡。通過烽煙、舉火以及旗號等複雜組合,史載漢代烽燧信號可表達入侵方向、人數規模、兵種等數十種信息,信息傳遞速度遠超騎兵奔馳。數百里外的敵軍動向,數小時內即可傳至指揮中樞。

長城沿線的關隘(如山海關、居庸關、雁門關)和堡寨,還是屯駐重兵的核心基地和物資儲備點,士兵不必長期無謂地分散在漫長牆頭消耗,而是集中駐守關鍵節,一旦烽燧示警,精銳部隊可依託長城內側通道快速機動馳援受威脅地段。

當然,長城也並非完全隔絕,官方指定的關市,如漢代的“關市”、明代的“馬市”等,是合法貿易的唯一孔道,中原王朝通過開放或關閉關市、控制貿易物品種類,作爲調節與遊牧民族關係、進行經濟制裁或懷柔羈縻的強大政治經濟槓桿,遊牧民族獲取必需品的“合法”渠道被牢牢掌控。

不過,長城的偉大之處在於,它不僅在防禦,更深刻地反向塑造了它的對手。

在戰國及秦初,北方草原上活躍着衆多分散、獨立的遊牧部落,如林胡、樓煩、東胡、義渠及早期匈奴各部,他們各自爲戰,南下掠奪規模小、組織鬆散。

秦統一併連成堅固的萬里長城,如同一道巨大的堤壩,堵死了這些小部落零散、小規模、多點滲透的掠奪通道,零敲碎打的搶劫變得風險極高、收益極低,面對這道需要集中力量才能突破的壁壘,草原上的生存邏輯發生了劇變。

爲了生存和獲得足夠對抗長城防線的力量,草原部落被迫走向大規模聯合,只有集結成龐大的軍事政治聯盟,形成統一指揮,才能集中兵力,在漫長的長城防線上尋找到薄弱點進行重點突破,或者有實力與中原王朝談判獲取貿易利益。

正是在這種強大的外部壓力下,冒頓單于得以整合草原各部,建立了東亞歷史上第一個強大的遊牧帝國——匈奴帝國。它擁有高度集中的王權、嚴格的軍事組織和複雜的外交策略,長城的壓力,是催生這個龐然大物的關鍵“熔爐”之一。

這一模式在此後兩千年不斷重演,強大的統一長城防線,持續“篩選”和“逼迫”着它的對手,當一個遊牧帝國衰落,新的強大聯盟必然在壓力下重組。

從匈奴到鮮卑聯盟,再到突厥汗國、回鶻汗國,直至橫跨歐亞的蒙古帝國,這些相繼崛起的龐然大物,本質上都是爲了應對中原農耕帝國而不斷整合形成的“生存與發展聯盟”。

從更宏闊的全球史觀審視,長城的作用超越了東亞一隅。美國人類學家托馬斯·巴菲爾德在其經典著作《危險的邊疆:遊牧帝國與中國》中精闢指出,強大的中原統一王朝及其堅固的長城防線,與北方統一強大的遊牧帝國之間,形成了一種深刻而持久的共生關係。

這些因長城壓力而催生的龐大遊牧帝國,成爲溝通東西方文明的關鍵中介。他們控制的廣袤草原地帶,是前現代世界連接東亞、中亞、西亞乃至歐洲最重要的陸路橋樑,絲綢、瓷器、技術、宗教、文化得以沿着這條通道傳播。

因此,看似隔絕內外的長城,通過其施加於遊牧民族的巨大整合壓力,最終卻以一種意想不到的方式,成爲推動前現代歐亞大陸一體化進程的隱形關鍵力量。它成功阻止了小規模滲透,卻“逼”出了能進行洲際征服與交流的大帝國,戲劇性地改變了世界歷史的走向。

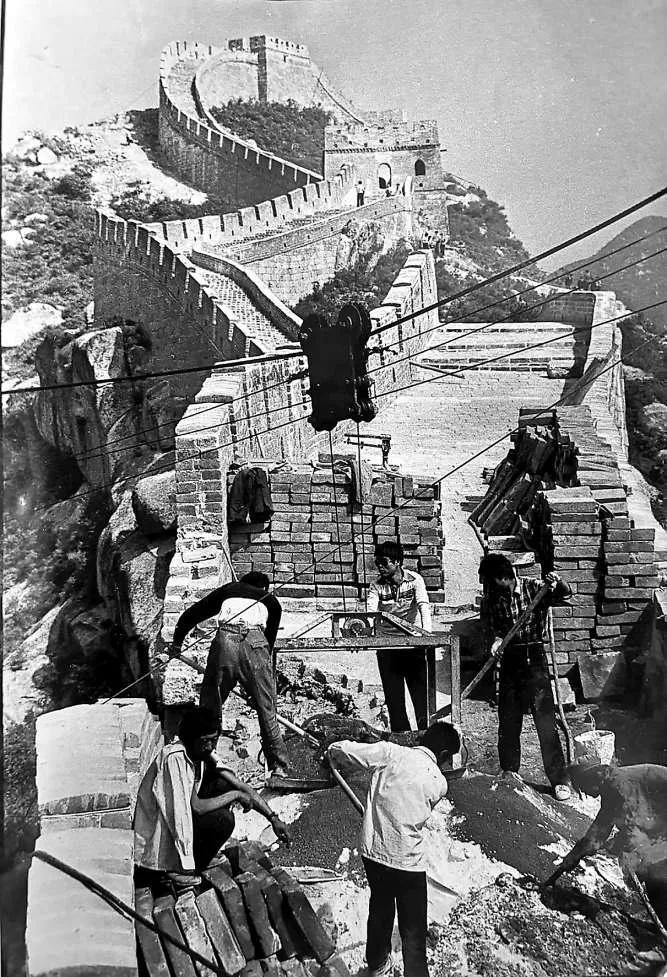

萬里長城,靜默地矗立於400毫米降水線之畔。它是冷兵器時代最浩大的工程奇蹟,更是中華民族基於深刻地理認知所劃定的生存與發展邊界。它不僅僅是一道石土堆砌的城牆,更是一個複雜精妙的防禦控制系統,一個清晰的政治疆界標識,一個強大的文明象徵符號。

它的存在,深刻改變了東亞乃至歐亞大陸的歷史進程。它迫使分散的遊牧部落走向聯合,催生了強大的草原帝國;這些帝國又成爲連接東西方文明的紐帶,最終在蒙古時代促成了歐亞大陸空前的交流與碰撞,間接推動了世界格局的演變。長城的偉大,不僅在於它守護了什麼,更在於它無意間塑造了什麼。