特朗普終於出手了!這一次,輪到了歐盟。

7月12日深夜,美總統特朗普在社交平臺發佈關稅通告,宣佈自8月1日起,美國將對歐盟商品統一加徵30%關稅。

這場突如其來的“最後通牒”,讓剛剛取消對美數字稅、放寬進口門檻、配合制裁俄羅斯的歐盟,頓時陷入震驚與憤怒。

而在這場“全球收割戰”中,特朗普幾乎已經對所有主要貿易伙伴動手,剩下還在談判桌上的,就只剩中國了。

這不是結束,而是進入下一個階段。特朗普正在極力抬高全球貿易“水位”,以此製造一個“唯一合理”的談判環境。而中國,成爲他最後必須面對的對手。

法國總統馬克龍看到消息後,第一時間召集經濟顧問討論應對措施。他原本以爲,歐盟已經讓出了足夠多的籌碼。

幾天前,歐盟剛剛宣佈,撤回對谷歌、Meta等美國科技企業徵收數字稅的提案,理由是希望配合美國推動全球統一稅制。

這項讓步,每年將讓出至少45億歐元的財政空間。同時,歐盟還同步放寬了對美國農產品的市場準入,縮短美牛肉抗生素檢測週期,從45天壓至15天,還取消了多項轉基因作物的限制。這一系列操作,原本是爲換取美國“網開一面”,避免被列入高稅名單。

德國方面同樣沒閒着。面對美國汽車關稅威脅,德國經濟部長賴歇親自致函白宮,呼籲“尊重大西洋經貿關係”。

德國汽車工業協會也頻頻發聲,警告美方關稅將對歐洲汽車產業鏈造成全鏈條衝擊。大衆、奔馳、寶馬等車企高層集體施壓,敦促柏林政府儘快啓動高層對話。

馮德萊恩甚至在7月8日的歐洲議會上主動“示好”,表示歐盟願意與美國建立“更加協調一致”的對華戰略。

她公開批評中國在稀土出口上“管控過嚴”,還指責中國在全球“傾銷過剩產能”。在俄羅斯問題上,她的表態更爲激進,要求中國“切斷與俄的經濟聯繫”,並將中俄合作稱爲“中歐關係的決定性因素”。這些話的真正受衆,並不是中國,而是彼岸的華盛頓。

但特朗普顯然毫不領情。7月12日晚,他親自簽署併發布兩封關稅通報,分別寄往歐盟委員會主席馮德萊恩和墨西哥總統辛鮑姆,宣佈對兩者加徵30%進口稅,並附帶一句赤裸裸的警告:任何反制,將遭到加倍懲罰。

這份通告發出不到一小時,法國、德國、意大利、瑞典、丹麥等國領導人紛紛表態反對。馬克龍直接定調,稱“必須準備可信的反制措施”。德國經濟部長表示,關稅將成倍推高歐洲出口企業成本,最終美國消費者也會買單。

歐盟不只是憤怒,更是困惑。過去幾個月,歐盟爲了避免與美國正面衝突,幾乎在所有議題上都做出了妥協。

從對烏援助、軍費開支、能源聯盟,到對華政策只講挑戰不談合作,從稀土到醫療器械,從中企的採購限制到對中國電車徵稅,幾乎步步迎合美方節奏。

歐盟曾以爲,只要表現得夠“聽話”,就能換來豁免。但現實是,所有這些妥協,都沒能換來哪怕一天的緩衝。

在特朗普眼中,歐盟並不是盟友,而是“吸血的僞君子”。他曾明確表示,比起中國,他更討厭歐盟。因爲歐盟不僅享受了美國安全保護,還在經貿上對美國形成鉅額順差,卻從來不願意承擔義務。

2024年,美國對歐盟貿易逆差超過1900億美元,而歐盟並未對美國開放關鍵技術和市場。特朗普認爲,這種“不對稱”就是“背叛”。

在這場全球加稅潮中,特朗普的目標不止是歐盟。同一時間,加拿大被徵收35%,日本、韓國25%,巴西甚至高達50%。

墨西哥雖然是《美墨加協議》的成員國,也沒能倖免。特朗普在通告中表明,墨方若反應過激,將面臨更高關稅。

這番操作,讓全球主要經濟體幾乎全部中招。唯一尚未被“落錘”的,就是中國。

中美之間的關稅談判,目前處在90天緩衝期中。根據協議,從5月14日算起,到8月12日結束。中國是唯一一個獲得延期的國家。

在過去的談判中,中方堅持底線,明確反對任何損害自身利益的交易。6月28日,中方通過官方渠道發出警告,表示若其他國家與美方達成協議以犧牲中國爲代價,將採取堅決反制。

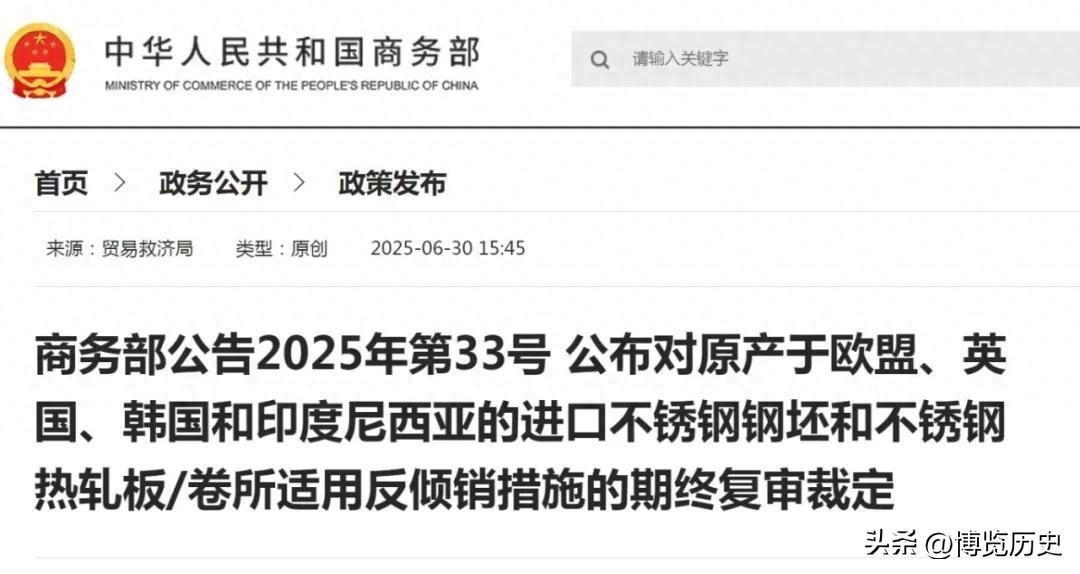

中方的態度清晰而堅定。面對歐盟對白蘭地、電動車、醫療器械的挑釁,中方連續出手。6月底,對進口歐盟熱軋板徵收5年期反傾銷稅。

7月5日,對法國白蘭地加徵最高34.9%的關稅。7月6日,禁止歐盟企業參與4500萬元以上的政府醫療器械採購。而在稀土方面,中方進一步收緊出口監管,加強對歐媒磁性材料的管控權限。

與此同步進行的,是中方在區域層面的戰略推進。7月10日,東盟與中日韓外長會議宣佈,RCEP 3.0版本談判全面達成,中日韓自貿協定也加速落地。這意味着,中國正在以更大的區域市場爲支點,重塑對美貿易壓力的緩衝體系。

特朗普在輿論場上釋放“中美關係改善”的信號,稱“非常公平”,這是他罕見對中國正面評價。他的國務卿魯比奧也一改鷹派形象,公開表示中美會晤“可能性很高”。

但與此同時,美軍太平洋司令叫囂南海施壓,五角大樓督促日本、澳大利亞表態臺海立場,美方派出400餘人參加“漢光41”軍演。這種“笑裏藏刀”式的姿態,暴露了美方所謂“改善關係”的真實動機。

特朗普的戰略並不複雜。他要通過壓迫全球貿易伙伴,製造一個“高水位”環境,讓中國成爲談判中“唯一獲益”的國家。通過對比,讓中國“感覺自己佔了便宜”,從而接受一個看似合理、實則對美有利的協議。他不是要談判,而是試圖在談判前,先把所有選擇壓縮到只剩一條路。

歐盟此刻的處境,正是對中國的最大提醒。馮德萊恩在7月8日的歐洲議會發言中,試圖以對華強硬換取對美“保護傘”。如今換來的,是特朗普毫不留情的徵稅與羞辱。

法國、德國、意大利的政要集體喊話,呼籲反制,但馮德萊恩仍在強調“對話優先”。這番姿態,在特朗普眼中,無疑是軟弱的信號。

對中國而言,最現實的選擇,就是堅定自身節奏,不被美國節奏擾亂。中方不追求表面和解,不接受單邊壓力,更不會用國家核心利益換取短期關稅讓步。

中國是世界最大製造國、最完整產業鏈國家、最大出口國。中方不缺市場,不缺技術,對外合作也早已不再依賴某一個經濟體。

未來幾周,將是中美談判的關鍵窗口,也是特朗普“關稅水位”操作的最後階段。他想讓全世界都在高稅率下喘不過氣,然後將中國包裝成唯一“得利者”。

但中方不會被動應對,更不會落入節奏陷阱。中國已經通過具體行動,在全球範圍內建立起穩定合作圈,東盟、日韓、中東、非洲、拉美,正在成爲中國穩定的經貿支點。

這場關於關稅的全球博弈,已不再是雙邊遊戲,而是一場關於全球秩序、規則制定權與經濟主權的多邊較量。

特朗普可以用加稅壓迫盟友,但他無法用威脅換來真正的尊重。歐盟已經喫下了教訓,而中國,不會走錯這一步。