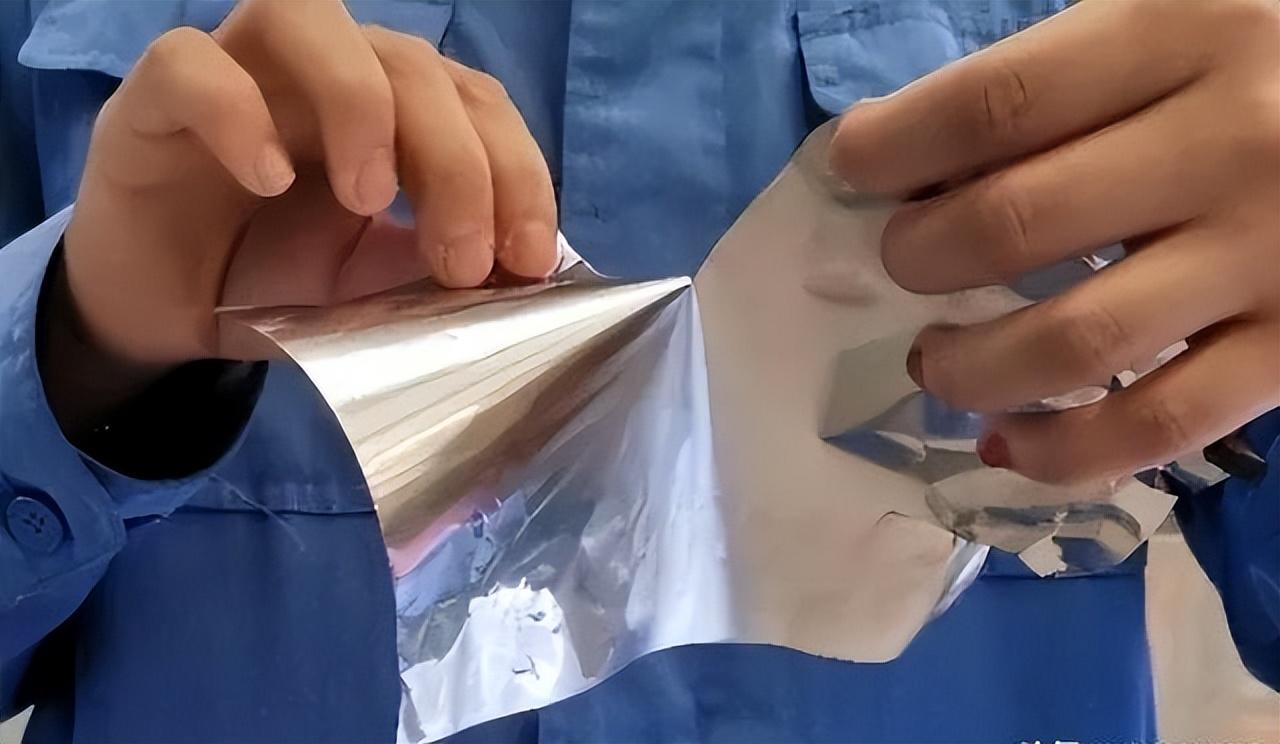

說起手撕鋼,好多人第一反應就是“這麼薄的鋼,還能用手撕開?這玩意兒中國以前真造不出啊”。沒錯,十多年前,這種超薄不鏽鋼精密箔材確實把中國企業卡得死死的。

那時候全球就德國、日本幾家企業能穩定生產,寬度最多400多毫米,厚度最薄也就在0.03毫米上下。

中國需求量佔了全世界八成,可人家賣給你的時候,價格貴得離譜,一噸好幾百萬,最薄規格乾脆不出口,供貨週期還得半年起步。企業急得跳腳,也只能捏着鼻子認。

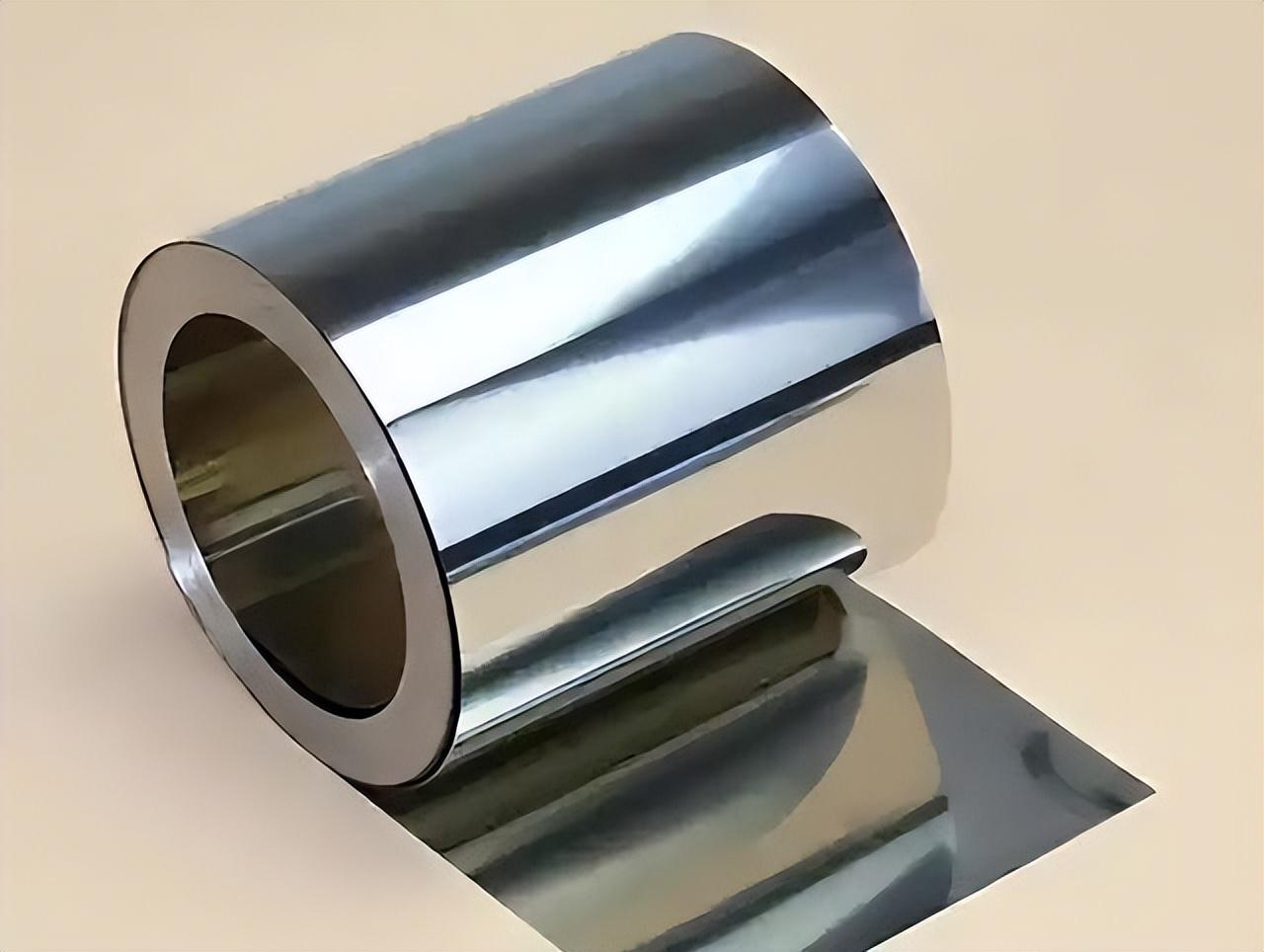

事情得從2008年說起,太鋼集團砸了10個億,從歐洲整套引進當時最牛的二十輥可逆冷軋機,設計極限就是0.02毫米、寬度600毫米。

2012年產線投產,結果呢?只能穩穩當當軋出0.1毫米到0.5毫米的貨,再薄就各種問題。外國專家來了兩年調來回折騰,2014年拍拍屁股走人,臨走扔下一句:你們原料、設備、管理、人員每樣都差那麼一點點,加起來就差十萬八千里了。

那會兒國內摺疊屏手機、新能源電池、航空柔性件這些新東西剛冒頭,對寬幅超薄箔材的需求跟井噴似的,可就是買不到好貨,企業只能乾瞪眼。

再往後,2014到2015年,國際市場更緊了,有些供應商直接限量、漲價。太鋼一看,這樣下去產業鏈脖子永遠讓人捏着,乾脆自己幹。

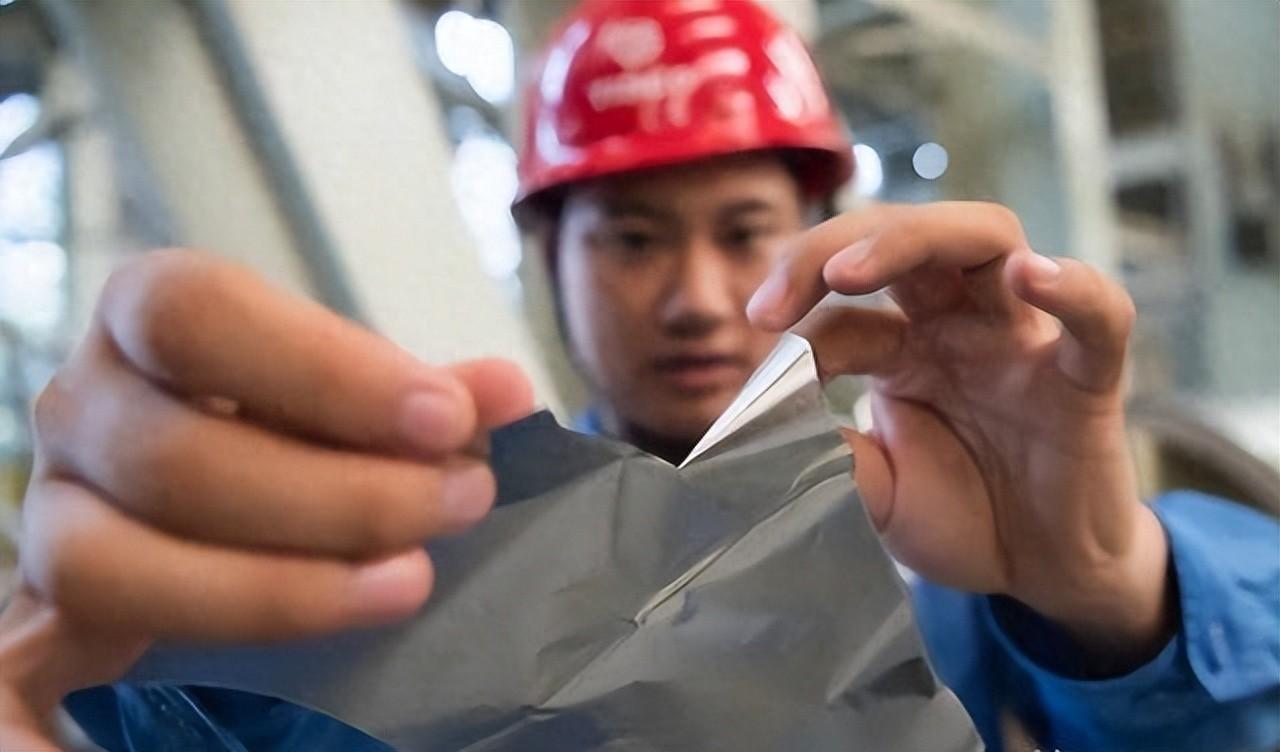

2016年,王天翔帶隊,拉起一支平均年齡34歲的年輕團隊,在現有產線上開幹。沒經驗、沒參數,全靠自己試。

鋼水純淨度得控制到微米級,軋輥組合有幾萬種可能,張力、溫度、速度一個數字不對,鋼帶就啪一聲碎成粉末。

兩年時間,711次試驗,175個設備坑、452個工藝坑全踩一遍,2018年6月,第一卷0.02毫米厚、600毫米寬的合格貨終於下來了。寬度直接甩國外同行一條街,質量也站得上國際先進,中國頭一回實現批量生產寬幅軟態超薄箔材。

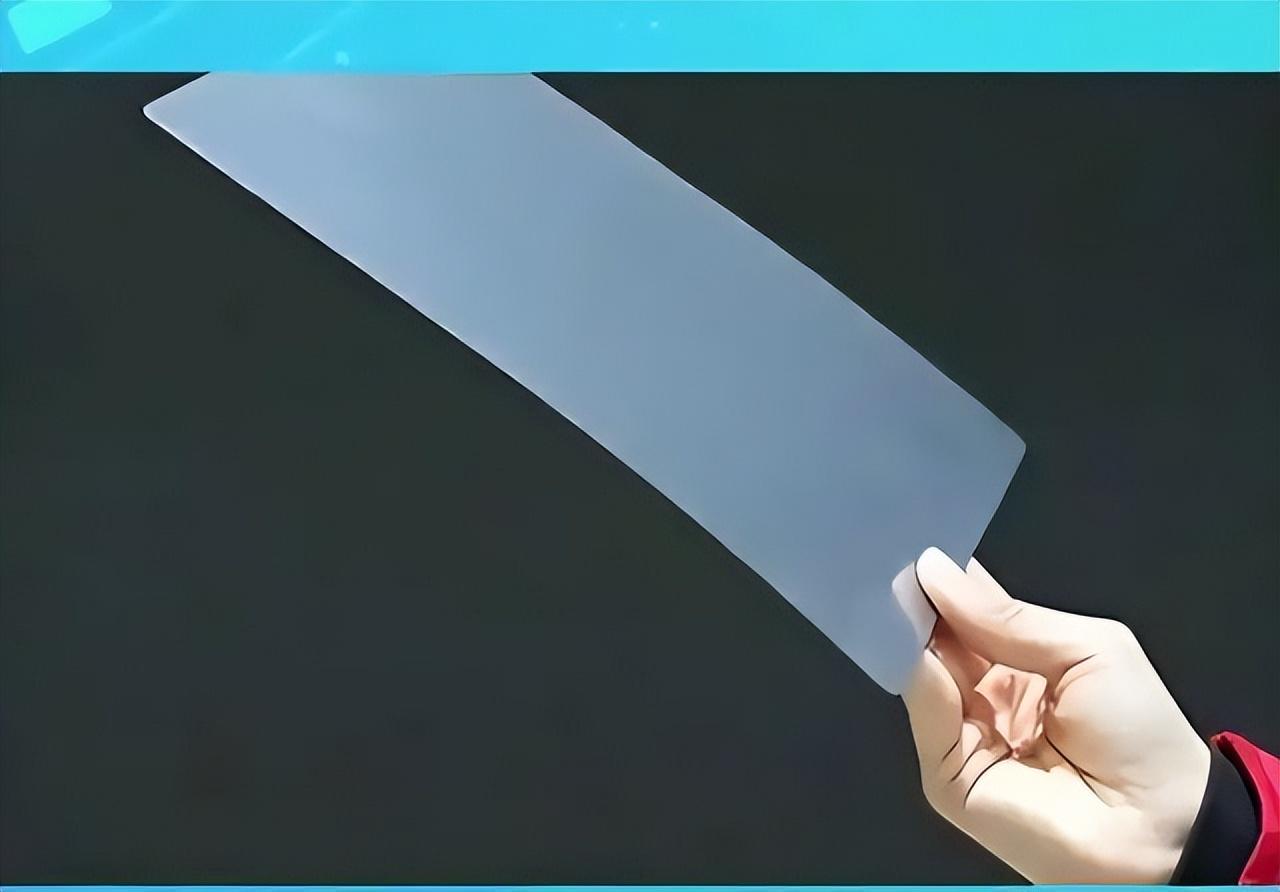

很多人以爲到這兒就完了,其實這纔剛起步。0.02毫米已經是設備設計極限,團隊又往薄了擠。2019年繼續優化輥系和小變形工藝,2020年8月,直接幹到0.015毫米,寬度還是600毫米。

這厚度比A4紙還薄六分之一,電池用上它,同體積容量能多17%。到這時候,太鋼成了全球唯一能批量出這個規格的企業,世界紀錄直接寫中國名字。

這幾年進步更快。2023年國產三號軋機投產,零部件國產化九成以上,成本下來,產能翻倍。2024年銷量2.4萬噸,收入7.7個億,2025年預計2.7萬噸、收入過8億。產品從最初一種,發展到三大類20多個系列,專利30多項。

應用也廣了,摺疊屏手機的柔性蓋板、新能源車電池包覆、航空傳感器、醫療器械、甚至半導體掩膜版基材,全都用得上。國內市場佔有率衝到90%左右,小米、寧德、比亞迪這些大廠基本全換成本土貨。

最有意思的是風水輪流轉。以前進口貨一噸幾百萬,現在直接腰斬,供貨週期一個月都嫌長。國外那幾家一看不對勁,趕緊降價促銷,可沒人買賬了——中國貨更寬、更薄、板形更穩、表面更乾淨,誰還買老款啊。

2016年就開始小批量出口,韓國先拿貨,後來美國、德國企業也找上門,訂單排着隊。2025年5月,太鋼一次性首發超導基帶箔材和掩膜版箔材兩款新品,國內市場份額穩穩80%以上,國際訂單增長明顯。

外媒直接發文說,中國在這種高端材料上的速度和規模,遠遠超出很多人想象,再低估中國製造業就犯大錯了。

說白了,手撕鋼這事兒小,折射出來的東西大。以前一說高精尖,就覺得那是人家的事,中國人頂多組裝組裝。現在呢?從筆尖鋼到手撕鋼,再到碳纖維、硅鋼,一個個“卡脖子”點被掰開。

關鍵技術買不來,只能自己掄圓了胳膊自己幹。太鋼這幫人用了十年,把“不可能”幹成了日常。2025年了,他們還在往0.012毫米以下衝,無紋理表面、特種合金箔材也在路上。國內新能源車、摺疊屏、航空航天全鏈條穩了,出口佔比一年比一年高。

這事兒放到任何國家都不容易,何況咱們是從零追趕。別人壟斷幾十年,咱們十年不到不光追上,還把寬度、厚度、成本全捲了。

歐美工廠現在主動打電話問貨,這不就是最硬氣的回應嗎?中國人行不行?笑話,只要肯下死功夫,哪有幹不成的事兒。手撕鋼撕掉的,不光是鋼帶,還有那句“中國永遠造不出”。