“我們押錯寶了。”

一句充滿懊悔與無奈的低語,正從新德里的閉門研討會上傳出。

這不僅僅是一位退役外交官的私下感慨,更是對印度過去五年外交政策的一次集體“清算”。

2020年,加勒萬河谷的衝突徹底改變了印度的航向。

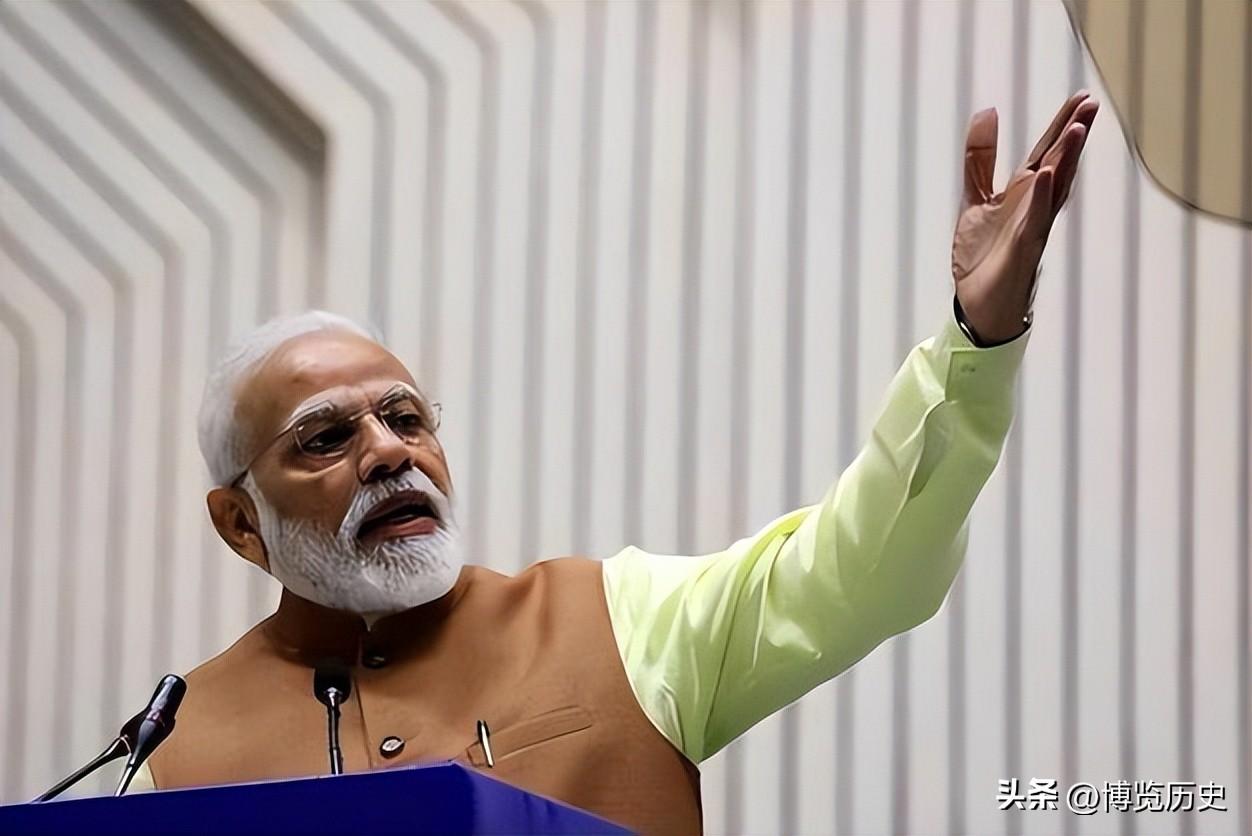

在那之後,莫迪政府做出了一個重大決定:

幾乎是“立刻、馬上、全面”地倒向美國,試圖將國家的命運與一萬多公里外的華盛頓緊緊捆綁。

五年過去了,當初的豪賭換來了什麼?

當印度精英們再次審視棋盤時,卻發現自己非但沒有成爲與美國並肩的“棋手”,反而越來越像一顆身不由己的“棋子”。

虛幻的“美國紅利”與真實的“亞洲成本”

印度倒向美國的邏輯很簡單:藉助美國的力量制衡中國,同時分享美國主導的全球體系紅利。

這聽起來很美,但現實卻骨感得令人心寒。

最大的“畫餅”莫過於美國主導的“印太經濟框架”。

印度興沖沖地加入,卻發現這是一個“全是套路”的局。

美國要求印度全面修改國內的勞工法規、環保標準,向美國看齊。

作爲回報呢?市場準入?沒有。

關稅減免?想都別想。

這無異於讓印度“自廢武功”來配合美國的步調,卻不給任何實際的好處。

印度最終只能尷尬地選擇性加入“供應鏈”等無關痛癢的領域,拒絕了最核心的“貿易”支柱,這本身就是對這項合作無聲的抗議。

軍事合作同樣如此。

印度斥資超過30億美元,從美國採購了P-8I反潛機和MQ-9“死神”無人機,國防預算一路飆升至700多億美元。

然而,這些昂貴的“萬國牌”裝備,在邊境對峙的關鍵時刻,除了提供一些有限的情報共享,並未換來美國任何實質性的軍事介入。

更諷刺的是,當印度真正渴望F-35這類能改變遊戲規則的核心裝備時,美國卻總是以各種理由“卡脖子”,技術轉讓更是天方夜譚。

這哪裏是盟友的“友情價”,分明是軍火商的“生意經”。

最沉重的打擊來自經濟層面。

就在2025年,正當印度期待深化美印合作時,華盛頓卻突然擴大了對印度商品的徵稅範圍,同時戲劇性地降低了部分中國商品的關稅。

資本是最誠實的,大量外資迅速從印度流出,部分甚至迴流到了中國。

這一記響亮的耳光,讓新德里徹底看清了“美國優先”的本質:美國的國家利益永遠是第一位的,任何夥伴都只是服務於這個核心目標的工具。

當印度將目光投向西方時,它付出的卻是實實在在的“亞洲成本”。

爲了在地緣政治上“站隊”,印度開始在經濟上與中國“脫鉤”。

結果呢?

印度手機、汽車等關鍵製造業,因爲缺少來自中國的核心零部件而頻繁停工。

數據顯示,印度高達77.7%的電腦配件、75%的鋰電池、70%的醫藥原料藥、80%的太陽能板都依賴從中國進口。

試圖尋找替代品?

可以,從美國或其他地方進口同類元件,成本直接飆升30%以上。

這種“經濟自傷”式的操作,最終買單的還是印度自己停擺的工廠和高達8%的失業率。

更深遠的代價是區域內的孤立。

當印度忙於和美日澳搞“馬拉巴爾”軍演,構建“四國機制”時,它的鄰居們——巴基斯坦、孟加拉國、尼泊爾、斯里蘭卡,幾乎全部加入了中國的“一帶一路”倡議,並獲得了實實在在的港口、鐵路和電站。

印度本應是南亞當之無愧的領導者,卻因爲執着於“防堵中國”的心態,硬生生把自己變成了“局外人”,在自己的後院淪爲了“孤家寡人”。

被犧牲掉的多邊外交

對印度而言,比經濟損失更痛的,是國家身份的迷失。

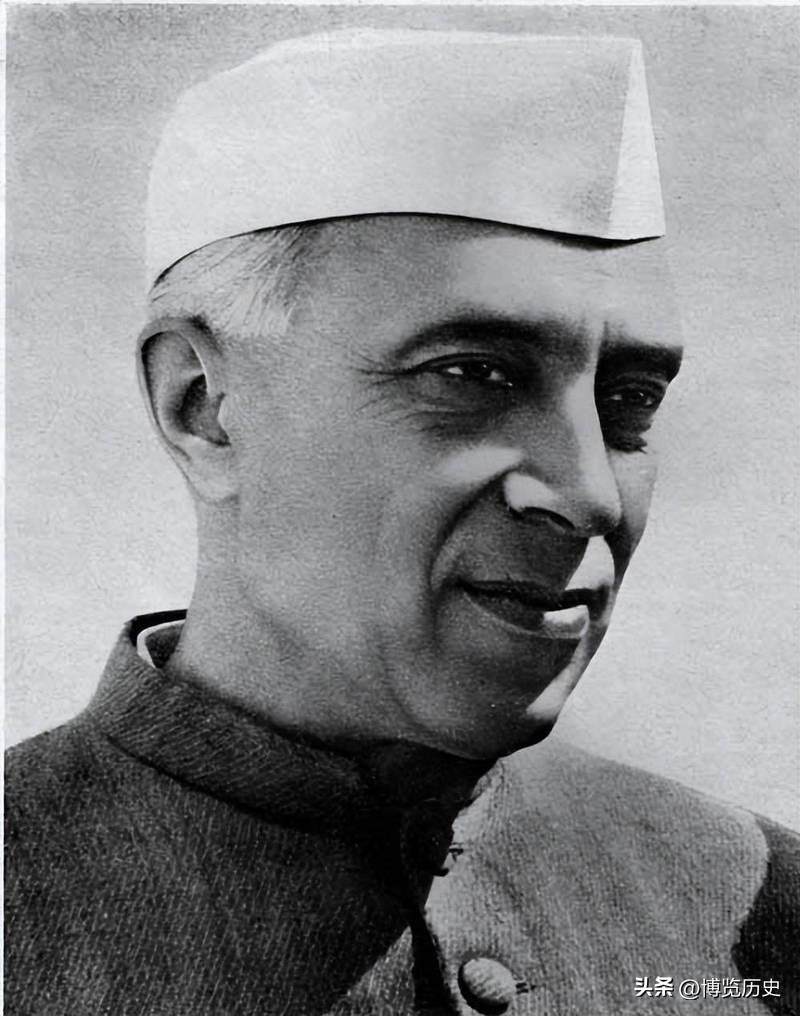

自尼赫魯時代起,“戰略自主”和“不結盟”就是印度外交的靈魂。

它讓印度在美蘇爭霸的夾縫中游刃有餘,成爲第三世界和“全球南方”當之無愧的代言人。

這種獨立自主的大國身段,是印度最寶貴的無形資產。

然而,過去五年,這份資產正在被快速透支。

最直觀的數據來自聯合國大會的投票記錄。

2019年之前,印度與美國立場一致的比例僅爲20%,而到了2024年,這個數字飆升到了50%。

這背後,是印度在國際舞臺上獨立聲音的日漸微弱。

它在金磚國家、上合組織等非西方多邊機制中,從一個積極的建設者,變得越來越消極和邊緣。

印度退役外交官維卡斯·斯瓦魯普在今年8月就一針見血地指出:“印度將所有寶都押在美國身上,是一個巨大的戰略錯誤。”

他認爲,印度正在從一個追求多極世界的大國,淪爲美國單極霸權下的一個附庸。

這種身份的錯位,源於對自身實力和世界格局的嚴重誤判。

印度一些精英沉浸在“下一個中國”的敘事中,似乎忘記了最基本的現實:2024年,中國的GDP已穩穩站在18萬億美元之上,而印度尚不足4萬億美元。

雙方在製造業、科技實力和軍事現代化上的差距,已經大到“不值得比較”的程度。

在這種情況下,幻想與美國捆綁就能“與中國一決高下”,本身就是一種戰略投機。

更危險的是,這種投機讓印度失去了迴旋餘地。

美國著名經濟學家傑弗裏·薩克斯今年在印度的一場峯會上直言不諱地警告:“美國只是想利用印度作爲對抗中國的棋子,一旦棋局有變,棋子隨時可以被犧牲。”

這並非危言聳聽。

一旦美國國內政治風向改變,一個“特朗普2.0”式的政府上臺,隨時可能爲了自身利益與中國達成交易,屆時被晾在一邊的印度將“毫無退路”。

在明斯克的歐亞安全會議上,印度歐亞戰略研究中心主任拉詹德拉·辛格·亞達夫的發言更是振聾發聵,他直言印度應該與中俄聯手,共同對抗西方的霸權邏輯。

這代表了印度戰略界另一股清醒聲音的崛起。

說到底,印度面臨的是一個深刻的哲學問題:是選擇成爲一個真正獨立自主、紮根亞洲的“文明型國家”,還是選擇成爲西方意識形態戰車上的一個高級零件?

過去五年的實踐證明,後者不僅無法帶來預期的收益,反而會侵蝕國家的根基。

如今,那句“我們押錯寶了”的感嘆,正是對這條路線最沉痛的總結。

印度專家們開始重新念起那句被遺忘的箴言:“戰略性需求找俄羅斯,非戰略性發展合作找中國。”

這或許是印度在迷航五年後,重新找回“戰略自主”的唯一路徑。