對於韓國前總統盧泰愚來說,1992年的中韓建交,是他走得最驚心動魄的一步棋。

消息傳出,不光北方的朝鮮十分不滿,就連韓國國內部,民衆的意見也很大,反對黨的攻擊更是鋪天蓋地,怒斥他“向社會主義妥協”、“投共叛國”。

令人好奇的是,這位保守派總統,爲何要頂着內外夾擊的巨大壓力,執意走這步險棋?中韓建交背後,到底藏着他怎樣的謀算?

破局之路

時間還要回到風雲變幻的80年代末,那是一個全球格局劇變的時代,持續多年的冷戰關係在這時候出現了融化瓦解的跡象。

蘇聯意識到,如果再不做出改變,國家的經濟就要撐不下去了。於是,他開始向充滿經濟活力的亞太地區頻頻示好。

而此時的美國也同樣改變了政策,不光積極拉近和朝鮮的關係,宣佈取消對朝制裁,還開始收縮在東北亞佈下的防線。這一系列變化,讓一直追隨者美國的韓國地位尤爲尷尬。

長期以來,它跟着美國針對朝鮮、反共反中,如今美國說變就變,讓韓國察覺到了危機,要是再延續之前敵視社會主義國家的路子,恐怕喫不了兜着走。

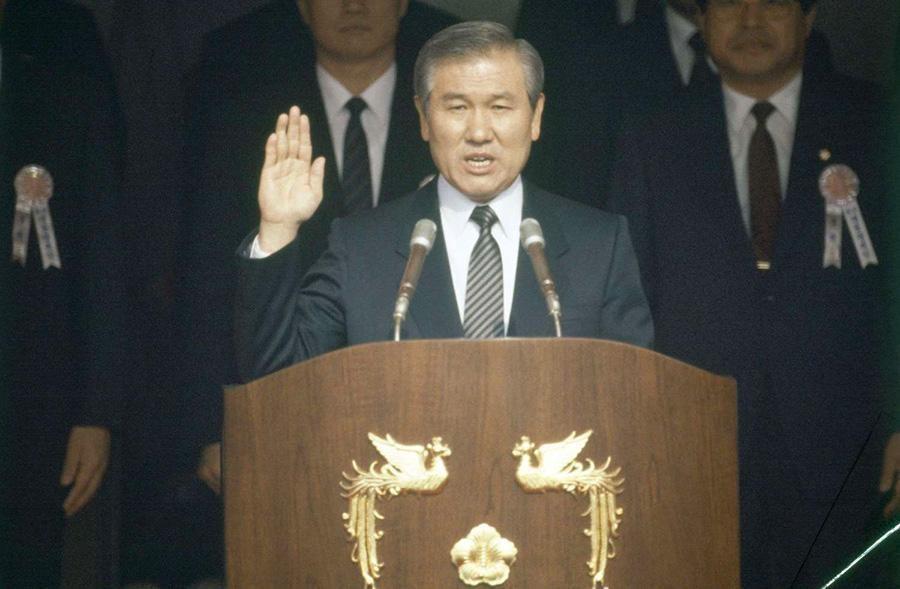

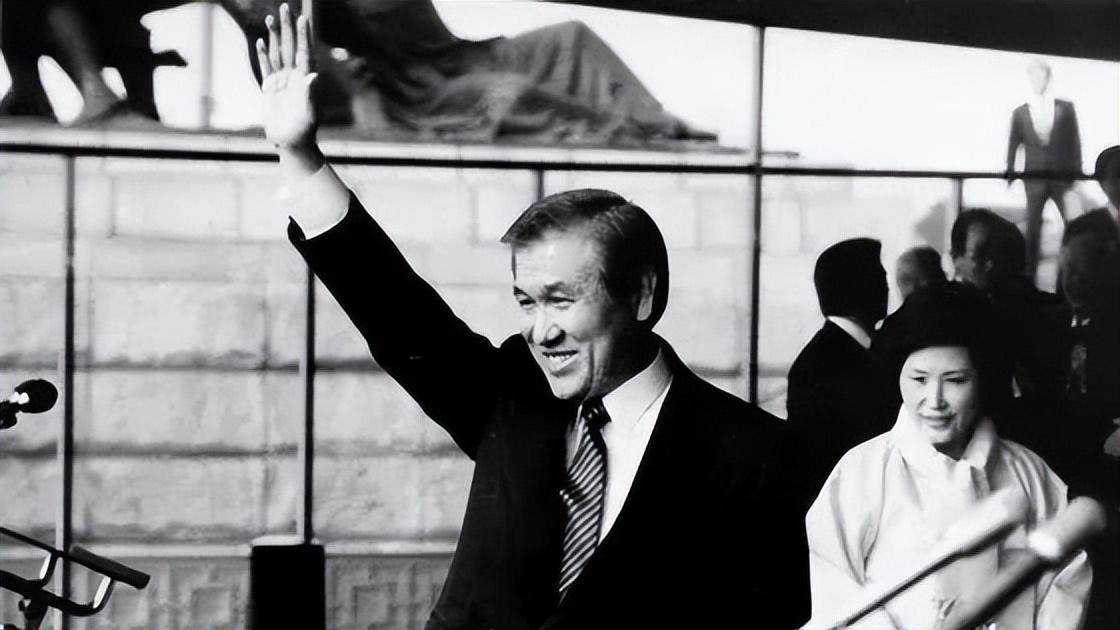

就在這個節骨眼上,韓國政權發生了大變,盧泰愚贏得了大選,登上總統寶座,而他上臺後乾的一件大事,就是高調推出他的“北方政策”。

這一政策的核心,就是要主動跟蘇聯、中國這些社會主義國家交朋友,甚至要和朝鮮搞好關係。

盧泰愚看的明白,此時的中國,早已靠着改革開放實現了經濟騰飛,1983~1987年,中國國內生產總值年均增長率高達12%,發展潛力和市場前景不可限量。

韓國若想在“漢江奇蹟”後再找尋一個經濟增長點,中國市場無疑是個絕佳的選擇。

而中國此時也需要順應時代變化,進一步擴大對外開放,韓國的技術和市場,同樣吸引中國,於是中國對韓國採取了“關門但不上鎖”的政策,並且釋放出向韓國部分企業開放中國沿海地區的消息。

這讓韓國當局者十分興奮,然而,兩國離打破局面卻始終差一個契機。但誰也沒想到,很快這個機會真被韓國等來了。

1983年5月,一架中國民航客機被劫持,被迫降落在韓國。這起突發事件讓韓國政府立馬敏銳地意識到,這是千載難逢的破冰機會。

他們不光扣押劫機犯、安頓好中國公民,還給予來談判的中方人員極高的禮遇和尊重。這次堪稱教科書級別的“劫機外交”,再次向北京發出示好的信號。

這個信號,北京收到了。從那時起,雖然沒有官方名分,但民間貿易和人員往來開始悄然復甦。到了1985年,雙方的間接貿易額就飆升到了5億多美元。

看樣子,中韓恢復邦交已經是水到渠成的事,但擺在盧泰愚面前的,依然有兩座繞不開的大山:一個是如何正視臺灣問題,另一個,是如何應對朝鮮和國內民意。那麼他是如何邁過這道坎,促成中韓建交的呢?

建交密談

盧泰愚心裏很清楚,中韓建交這件事,明着來肯定不行,畢竟韓國內部勢力盤根錯節,要是讓他們提前知道了,非得鬧翻天不可。

於是,他成立了一個祕密工作小組,成員他都是最信得過的親信,這個小組的任務只有一個:不惜一切代價,完成中韓建交。這個計劃,在內部被命名爲“東海計劃”,其保密程度,堪比一次軍事行動。

而最首要的,就是臺灣問題。畢竟,韓國和臺灣當時還維持着幾十年的所謂“邦交關係”,這是橫在中韓之間最大的障礙。

盧泰愚的團隊可沒犯迷糊,他們提前做了大量的功課,把美日這些國家當年是怎麼跟中國建交、怎麼處理臺灣問題的,翻來覆去地研究了一遍。

最後得出的結論非常乾脆:想跟中國和好,就必須堅持“一箇中國”原則。

盧泰愚關鍵時刻十分果斷地決定遵循這一原則。

於是,兩國開始了試探性的接觸,這一時期,韓國許多企業紛紛落戶中國沿海城市,像韓都水產、大宇集團這些大企業開始在廣東、福建設廠,隨着韓資的深入,內地也多了不少韓國企業。

而1988年的漢城奧運會,也成了兩國交流絕佳的機會,中國派出數百名運動員參加,藉助體育、文化交流的名義,中韓雙方的人員來往頻繁,接觸多了,氣氛自然就熱絡起來。

不過,真正讓雙邊關係邁出一大步的,是1991年兩國互設貿易代表處。這可不是一般的商會,它實際上就是半個官方機構。這意味着,中韓已經從民間的眉來眼去,正式升級到了可以坐下來談正事的階段。

有了這個基礎,中韓建交談判終於在1992年5月開始了。爲了保密,雙方的談判代表都費盡了心思。

韓方首席代表權丙鉉,甚至對外謊稱老爹病重請了長假,談判組的其他人也是找各種藉口分頭行動,悄悄在北京集合。

不過,談判並沒有想象般順利。5月14日,第一輪談判在北京釣魚臺國賓館舉行,雙方在臺灣問題上來回拉扯,最終沒能達成一致。

於是半個多月後,第二輪談判開啓,這次韓國在之前的思想準備下選擇接受了中國的立場。

在這一大事上達成了一致,接下來工作就好辦了,6月20日,兩國代表在漢城開啓第三輪商討,儘管韓方有代表還想爭取一下放鬆條件,但在中國的堅持下最終妥協。

到了這個階段,所有障礙都被掃清了。誰也沒想到,從5月到7月,不到兩個月時間,就搞定了一件拖了幾十年都沒辦成的大事。

1992年8月24日,北京釣魚臺賓館,中韓外長正式在建交公報上簽字。歷史,在這一刻被定格。

然而,建交的消息一公佈,國際社會就炸開了鍋。朝鮮自然不滿,而韓國內部,質疑和反對的聲音也不絕於耳,反對黨紛紛指責盧泰愚這是“向社會主義妥協”。

人們不禁開始議論:盧泰愚冒着這麼大的風險,走出這一步到底值不值?這又會給韓國、給朝鮮半島帶來怎樣的改變?

一石多鳥

不得不說,盧泰愚這招出的很妙,給韓國乃至整個東亞格局帶來了巨大的變化。

建交最直接的好處,就是給韓國經濟建設上了一個全新的超級引擎。建交之前,韓國企業面對龐大的中國市場只能乾着急。建交之後,韓國的資本和技術便如潮水般湧入中國。

1992年建交那年,中韓貿易額不過50多億美元;而到了1997年,這個數字已經飆升至240億美元,幾乎是建交初的五倍。中國迅速成爲韓國第三大出口貿易伙伴和第二大海外投資對象國。

可以說,正是中國市場的巨大機遇,給已經略顯疲態的“漢江奇蹟”注入了最關鍵的強心劑,讓韓國經濟再次騰飛。

而除了實實在在的經濟利益,更重要的是韓國在國際舞臺上終於挺直了腰桿。過去,韓國的外交空間非常狹窄,基本被綁在美國和日本的三角關係上,但與中國建交後,情況就不同了。

韓國成功地與中、美、日、俄這四個周邊國家都建立了正常的外交關係,這意味着韓國在處理國際事務時,有了更多的選擇和籌碼,不再是那個需要看別人眼色的“小弟”,而是真正成爲一個能夠在大國之間周旋的重要角色。

當然,盧泰愚這盤大棋,最終的目標還是落回朝鮮半島本身。

他想要利用中韓建交產生的外部壓力,使得朝鮮不得不重新回到談判桌前。最有意思的是,在中韓建交的前一年,朝鮮居然答應了和韓國同時加入聯合國。

不光如此,中韓建交的影響,甚至超出了朝鮮半島。盧泰愚在訪華前曾表示,中韓建交標誌着“世界上最後一個冷戰體系——東北亞冷戰體系的結束”。

這句話並不是誇大其詞。它確實徹底打破了過去幾十年的“美日韓”對“中蘇朝”的陣營對峙格局。

一個更加複雜、多元、以國家利益爲主導的新的國際格局開始形成。這不僅爲當今東北亞地區的經濟合作創造了條件,也爲整個亞太地區的和平穩定注入了新的力量。

回頭看,盧泰愚當年冒着挨國人罵的風險,堅持推動中韓建交,並不是一時衝動,而是看清了韓國必須走出去、必須重新調整格局的現實。

而這一步險棋,究竟值不值,歷史已經給出了答案。

參考資料:

張培.盧泰愚政府時期中韓建交與臺灣問題研究[D].山東大學,2022.

王中天.中韓建交祕聞[J].湖北檔案,2015.

顧楊.建交後的中韓政經關係分析[D].外交學院,2019.