如果,有一個測試,問你家青春期孩子一個問題:

你對父母的態度是怎樣的?

A、極度反感,討厭

B、冷淡,沒什麼感覺

- 有些反感,不喜歡

- 害怕父母

- 很喜歡

你覺得,你家孩子會選哪一個呢?

或者,等孩子到了青春期,你覺得他會選哪一個呢?

如果是E“很喜歡”,那真是要恭喜你了。說明你和孩子的關係,真的不錯,成爲了少數一部分人。

爲什麼說是“少數一部分”呢?

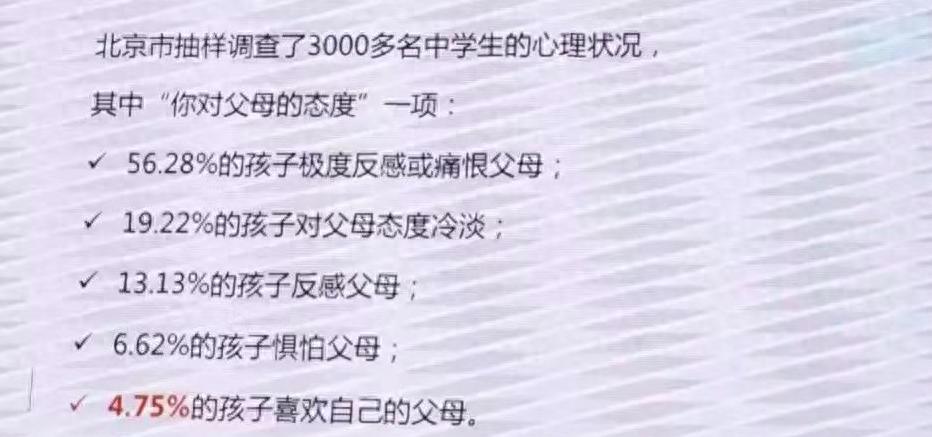

因爲北京市曾抽樣調查了3000多名初中生的心理狀況,其中就問了這個問題。

結果,一半以上的孩子,選的是A“極度反感或痛恨父母”,剩下大部分孩子,也多是冷淡、反感、懼怕。

只有不到5%的孩子,是很喜歡自己的爸爸媽媽。

不難想象,那羣95%的孩子,他們長大後,很難和父母親近,還可能成爲“仇人”。

爲什麼我們付出所有,孩子卻領情,反而討厭我們呢?

這3件事,你做得越多,孩子越討厭你,長大不願親近。

一:只盯着孩子缺點

一位寶媽說:“不是說孩子進入小學階段,就會性格平和嗎?怎麼我家孩子7歲以後,處處跟我作對呢?”

她好不容易把老二哄睡着,想要休息一下。結果兒子就跑到牀上來,嘻嘻哈哈,一個勁在牀上蹦。

她有些不耐煩:“你怎麼這麼調皮呢?妹妹剛睡着,你就想把她吵醒?快躺下睡!”

兒子不但不聽,反而更來勁了,笑得更大聲,蹦得也更用力了。

寶媽來氣了,一把將兒子拖下來,推出臥室:“等你安靜了再進來睡。”

兒子委屈地忍着淚,看她的眼神裏,滿是憤怒。

還有一次,寶媽帶兩個孩子出去玩,一人給買了根烤腸。

兒子喫得快,妹妹喫得慢。兒子喫完後說:“我想喫一口妹妹這根。”說完就要拿妹妹手裏的烤腸。

寶媽立馬阻止說:“不可以,你們一人一根,你不可以欺負妹妹。”

兒子聽完,不幹了,開始發脾氣,還打媽媽手臂。寶媽反手抓住了兒子的手:

“你若總這麼無理取鬧,我就把你丟在這信不信?”

“你都多大了,怎麼越來越不懂事了?”

“你這樣很令人討厭你知不知道?”

寶媽從兒子倔強的眼神裏,看到了一絲恨意。

她每次跟我們聊天,說起兒子,多是吐苦水、數落他的不是,彷彿他已經成了個“渾身是問題”孩子。

我問:“那你兒子有什麼優點呢?你平時會誇他什麼呢?”

寶媽無奈:“他不氣死我就不錯了,還要我誇他?”

心理學家約翰戈特曼,通過大量研究發現,當人們“正面肯定”和“負面批評”的比例,達到5:1時,兩個人的關係纔會和睦。

如果,比例低於5:1,那兩個人關係,就會相對糟糕。

比如夫妻可能會分開,父母子女間,關係則會很差。

這就是“5正1負”定律。

如果孩子在我們眼裏,只有缺點,我們完全看不到他的優點。平時管教方式,也只是批評和指責,很少有肯定、讚美。

那我們和孩子的關係,很難處好。

小時候他需要我們,會忍着,但當他長大,自己有能力了,那時候,他和我們,可能就是“熟悉的陌生人”,很難親近。

二:對他的看法一成不變

我在網上看到一位媽媽分享。

她說自己一個人帶娃很累,總覺得2-3歲的孩子太粘人,讓她累得喘不過氣來。

有一次,她上廁所。剛坐下,孩子就在外敲門,小聲叫媽媽。

她生氣了,不耐煩地大聲問:“幹什麼?”

孩子推開門,從門縫裏遞進來一雙拖鞋:“媽媽,地上冷,你穿上鞋子就不會肚子疼了。”

那一瞬間,她心裏滿是感動和自責。

很多時候,我們會忍不住給孩子“貼標籤”,覺得他是“粘人的孩子”、“愛撒謊的孩子”、“愛闖禍的孩子”。

每當發生什麼事,我們會想都不想,就拿這個“標籤”去對照他。

聽到動靜,我們就覺得他肯定又闖禍了、又撒謊了、又想粘着我們了。

當我們總是不由分說拿這些“標籤”去貼他們時,他就會對自己、也對我們,充滿失望。

失望攢多了,最後他就不想改變了:“反正在你眼裏,我就是這樣的人,那我就這樣做給你看!”

我們給他什麼樣的標籤,最後,他真的就成了什麼樣的人。

三:做對了不誇,反而潑冷水

我一位朋友說,她從小到大,從沒聽過媽媽誇她一句。

上初中時,有一次媽媽過生日。那時候,學校流行摺紙鶴,寓意平安幸福。

她用課餘時間,折了99只紙鶴送給媽媽,寓意祝福長長久久。她還特意尋了個玻璃瓶裝着,用彩色絲帶紮了個漂亮的蝴蝶結。

當她滿臉興奮抱着紙鶴送給媽媽時,媽媽不但不高興,反而生氣地將紙鶴往旁一推:

“你有這閒工夫,不如多看看書,別老想着這些沒用的東西!”

從那以後,她再也不給媽媽過生日了,哪怕長大後,媽媽生日,她也很少打電話、發信息。

媽媽抱怨說:“你咋這麼沒良心呢?別的孩子媽媽過生日,買衣服、買首飾,你倒好,連個電話都沒有。”

她只默默聽着,也不辯駁。

也許有人會說,媽媽也只是想要孩子多花些心思在學習上,如果表揚了娃,怕她驕傲,或者怕真的就把心思花在別的地方。

我們很多時候,會因爲“害怕他驕傲”、“害怕一誇他就得意”,所以,我們會收起我們的讚美,儘量用言辭打壓他。

我們以爲,這樣孩子就能“接地氣”,不會飄。

但我們不知道的是,孩子的價值感,來自於父母的“讚美”、“肯定”和“認同”。

如果他從小得不到這些,他的價值感就會特別低。

長大後,他會爲了一句肯定、一個認可,而不斷付出、不斷討好。

我們不需要什麼都誇他,只需要認可他的行爲,並給予一定的認可,就夠了。

比如一句:“你記得媽媽生日,還折這麼多紙鶴送給我,你的這份用心,媽媽真的很感動。”

我們不需要誇他“好棒”、“好厲害”、“好聰明”,我們只需要告訴他:“你做的事情,我看到了。”

那麼,孩子就會生出價值感,成爲一個自信、高自我認同的人。

以上3件事,我們做得越多,就將孩子推得越遠,希望我們都儘量少做哦~