一位心理醫生講過這樣一個案例。

一位博士媽媽,工作體面,雷厲風行,對女兒的期望很高。

她給女兒講題,女兒稍有不理解,她就立刻火冒三丈,罵女兒“豬腦子”。

女兒沒有整理好自己的房間,她就罵女兒是“廢物”;

女兒放學和幾個朋友逛街,晚回來半個小時,她就大罵女兒“不知檢點”;

長期的語言抨擊,讓女兒內心痛苦不堪。

直到有一天,女兒幫她拿手機的時候,不小心手滑把手機摔在了地上,她狠狠地瞪着女兒罵道:“你說你還能幹點啥?養條狗都比你強!”

誰能想到,這句話竟成了壓倒女兒的最後一根稻草。

她直接轉頭從自家四樓跳了下去。

很多人以爲打罵是傷害孩子最狠的方式,其實不然,真正傷得最深的,往往不是身體上的疼痛,而是人格上的侮辱。

毀掉一個孩子最快的方式,莫過於攻擊孩子的人格。

看過一位少年殺人犯的故事。

男孩12歲的時候,父母離異,他開始跟着媽媽生活。

可媽媽一不順心就拿他撒氣:“你怎麼不去死?你就是豬腦子,是個人都比你強。”

媽媽一次次的羞辱、否定、諷刺,讓男孩的內心充滿了痛苦和羞恥。

他的內心深處開始認同:自己真的就是一個廢物,真的一無是處,日子也開始過得混亂。

直到有一天,他無法排解自己內心的痛苦,就拿起一把刀,瘋狂地捅向了比自己更弱的人。

母親隨口說出來的話語,就這樣毀掉了一個孩子。

要知道,孩子的人格是在成長過程中逐漸形成的。

而父母的語言對他們的自我認知有着至關重要的影響。

當父母用“自私”、“懶惰”、“笨”等標籤定義孩子的人格時,這些標籤會慢慢內化爲孩子的自我認知,甚至讓他們相信“我真的就是這樣的人”。

看過一個故事:

一個男孩,大概在小學三年級的時候,上課時突然抓起同桌女孩的手親了一下。

那個女生舉手告狀:“老師,他親我的手!”

老師當着全班同學的面訓斥了他:“小小年紀就這麼流氓,以後可得了?!”

說得這個男孩一下子就羞愧地低下了頭。

然後,很多同學都開始叫他“流氓”,再後來“流氓”就成了他整個學生時代的外號。

這個男孩長大以後,很難正常地跟女生溝通交往,二十三歲那年,竟然還實施了性犯罪行爲。

沒有什麼,比讓孩子相信自己是個壞蛋更可怕。

如果孩子自己都覺得自己是個“垃圾”,就會陷入“自我厭惡”的死循環,再也無法抬頭。

作爲父母,你可以去批判和指責孩子的行爲,但不能侮辱他的人格。

因爲行爲就是行爲,人格是人格。

如果把行爲上升到人格層面,會潛移默化地改變孩子,甚至毀了孩子的人生。

看過這樣一則新聞:

浙江的11歲男孩小波的成績很好,從來沒有出過班級前五名。

但小波的媽媽不滿意,經常因爲一點退步,就氣急敗壞地責罵小波。

有一次,媽媽在監控裏看見小波在家玩了半小時手機,氣不打一處來。

她回家大罵小波“不爭氣”“窩囊廢”,並罰他在院子裏跪了2個小時。

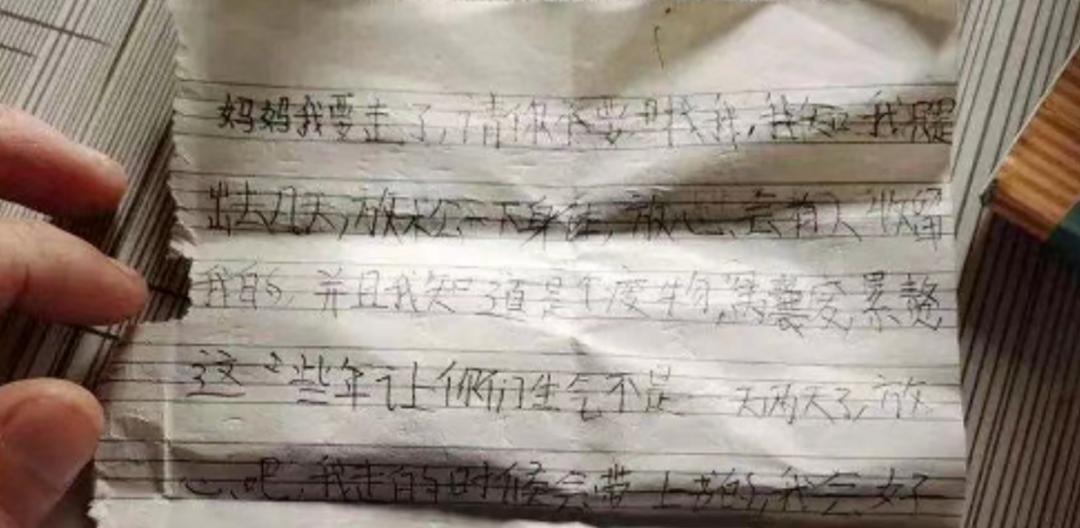

誰都沒有想到,第二天,兒子竟然留下一封信就離家出走了。

很多家長都有這個毛病,喜歡張嘴就攻擊孩子的人格:“你就是廢物、你就是差勁、你就是自私……”

卻從沒想過,那個被攻擊的孩子,內心會遭遇怎樣的一場風暴。

博主@獨孤天下自曝過自己的成長經歷:

她不小心把碗摔碎了,媽媽上來就是一頓臭罵:“你是豬嗎?連碗都拿不好!”

她考試一旦考砸了,父母就會罵她爛泥扶不上牆。

有一次,她不過是忘了跟媽媽的朋友打招呼,就被媽媽罵了一頓,說她沒教養。

父母攻擊她的一字一句,都深深地烙印在了她的性格里。

現在的她,哪怕碩士學歷,就業於世界500強公司,依然自卑又怯懦,有點討好型人格,活得總是小心翼翼的。

也是這種軟弱的性格,讓她錯失了很多次晉升的機會,直到三十歲仍在基礎崗位上熬日子。

當一個孩子的人格被貶低、被羞辱時,那種羞恥感和無力感會在心裏深深紮根,長成自卑、討好、懦弱的模樣。

人格攻擊會直接摧毀孩子的自我價值感,這種傷害往往會伴隨一生。

諾貝爾文學獎獲得者莫言,曾當着全世界人的面感謝自己的母親。

在獲獎感言中,他提到這樣一個細節:

我記憶中最早的一件事,是提着家裏唯一的一個熱水瓶去公共食堂打開水。

因爲飢餓無力,我打碎了家裏唯一一個熱水瓶,嚇得要命,鑽進草垛,一天沒敢出來。

傍晚的時候,我聽到母親呼喚我的乳名。

我從草垛裏鑽出來,以爲會受到打罵,但母親沒有打我也沒有罵我,只是撫摸我的頭,口中發出長長的嘆息。

獲獎感言的最後,他認爲,自己有今天的成就,離不開那個寬容、善良和溫和的母親。

每個成長中的孩子都會犯錯,犯錯是每個孩子人生的必經之路。

真正有力量的教育,是在糾正錯誤行爲的同時,始終對孩子抱有足夠的溫柔與尊重。

當孩子犯錯時,父母一定要牢記以下幾點:

1. 批評的本質是教育,而不是貶低。

看過這樣一個故事:

一個上小學的女孩每天沉溺於穿衣打扮,學習常常不在狀態。

但她的媽媽從未用尖酸的語言諷刺、批判女兒的行爲。

有一天,她對要上學的女兒說:

“每天打扮得漂漂亮亮地去上學,想必心情一定也很好吧。

要是你每天的作業,也能和你自己一樣,完成得漂漂亮亮,那你就更完美了。

怎麼樣?媽媽相信你一定能做到的,是不是?”

女兒聽後,很愉悅地答應了。

從那天起,女兒在學習上明顯用功了。

要知道,批評的本質不是情緒的宣泄或是語言的貶低,而是愛的傳遞和行爲的引導。

無論再生氣,都不能用“語言暴力”去攻擊孩子。

2. 注意區分行爲與人格。

作爲家長,我們需要在孩子犯錯時給予適當的批評和糾正。

但你可以批評他的具體行爲,而不能侮辱他的人格。

當孩子忘記整理房間時,把“你怎麼這麼懶!”換成“你這周都沒有整理房間,是不是有什麼事耽誤了?”

當孩子因爲粗心做錯題時,把“你是豬嗎?這麼低級的錯誤都能錯?”換成“這次考試,你因爲粗心錯了三道題,下次記得驗算哦!”

當孩子打翻水杯時,把“你怎麼這麼沒用?”換成“水杯打翻會弄溼地面,下次拿水杯時要雙手握緊。”

把批評的重點放在具體行爲上,讓孩子明白是這件事做得不對,而不是自己本身不好。

呵護好孩子的自尊心,才能助力孩子健康成長。

3. 先共情,再引導。

當孩子表現不佳時,先不要急着批評,而是站在孩子的角度感受他的情緒。

我兒子上初中時,有一次在樓下踢球不小心把鄰居的玻璃打碎了。

看着愧疚萬分的兒子,我沒有罵他,而是溫和地對他說:

“我知道你心裏現在也很難過,沒關係的,人都會犯錯,重要的是我們如何補救。那你現在打算怎麼辦呢?”

兒子躊躇了一下說:“那我去給鄰居道個歉,然後用我的零花錢再買一個新的?”

我聽了說:“就這麼辦,媽媽陪你一起去吧!”

教育孩子要有溫度,先共情,後引導。

不管犯了什麼錯誤,我們一定要先理解孩子的感受,讓孩子知道,我們是和他站在一起的,然後再引導孩子改正錯誤。

閉上指責的嘴,伸出共情的手,能讓孩子感受到被理解,從而更願意接受後面的建議。

教育專家蒙臺梭利說過這樣一句話:

“孩子的心靈像待放的蓓蕾,你對着它呼吸要格外小心,因爲你的氣息可能讓它綻放,也可能讓它凋零。”

別讓我們隨口的一句話,成爲孩子人生路上的“魔咒”——因爲他們真的會相信,然後用一生去印證。

千萬別等釀成悲劇後再來後悔。

就像那首小詩裏所寫的:

如果我能再次養大我的孩子,

我會,先蹲下,再溫柔地訴說。

我會,多將拇指豎起,少用食指指點。

我會,拿出更多微笑給孩子。

點個贊吧,與各位父母共勉。