一個人過得好不好,其實看TA日常的聊天記錄就知道了。

希望在35歲之前攢夠一筆錢退休,過上理想的生活,是朋友小雨的人生願望。

而翻看我們的微信聊天記錄,我發現她說的最多的話就是“等我”:

“等我攢夠錢就……”

“等我忙完這陣就……”

“等我實現目標就……”

至今,她已經在大廠奮戰了將近10年,幾乎沒有請過一天假;

每個月工資到手就存起來,衣服、鞋子、包包等也很少爲自己買;

爲數不多的幾次“旅行”,都是拖着登機箱輾轉在不同城市的酒店會議室。

去年深夜她突然打來電話,崩潰地說“真的撐不下去了”。

可第二天清晨的朋友圈裏,她又變回那個鬥志昂揚的職場戰士,配文是:“再等等,未來一定會好的。”

但35歲生日今年就到了,顯然,小雨的“退休夢”只能繼續延遲。

小雨的這種狀態,讓我不禁想起人類學家項飆一個精準的比喻:“像蜂鳥一樣懸浮”——

“他們進行高強度的勞動,暫停常規生活,以便迅速獲益,然後逃離。他們的生活沒有在羣體裏、在物理空間裏面沉澱下來、嵌入進去,而總是像蜂鳥,必須高頻度地振盪翅膀,把自己浮在空中。”

越來越多的人正過着這樣的“蜂鳥人生”。

TA們選擇犧牲當下,用苦行僧般的節儉和忍耐,等待一個幸福的明天。

而隨着那個想象中的未來不斷推遲,又把自己逼入焦慮、痛苦的角落裏。

但“當下”和“未來”從來不是相悖的難題,或許問題的關鍵在於理解:

一心只追逐“未來”會讓我們失去什麼?是什麼讓我們無法停下來?如何才能在規劃未來的同時,找到當下穩穩的幸福?

今天,壹心理就來和大家一起探尋答案。

一直等待未來,背後的隱形代價是什麼?

當“等以後”成了口頭禪,“現在”就成了永遠在裝修的毛坯房——我們住在裏面,卻從未真正安頓下來。

這種狀態不會立刻擊垮你,卻會從3個層面,悄悄損耗你的生命力。

1.異化:你成了自己人生的“假面演員”。

在存在主義心理學中,異化是指個體逐漸與自身的真實情感、價值觀和選擇能力失去連接,不再爲自己的生命經驗做出主動抉擇。

而是被動順應外部期待,最終感受到內在的疏離、空虛和自我迷失的狀態。

你可能每天都在忙忙碌碌:說話、工作、社交,卻常覺得像站在旁邊看着自己表演——

說的話不是發自內心,做的事也不是你真正想做的,逐漸活成外界期待的“提線木偶”。

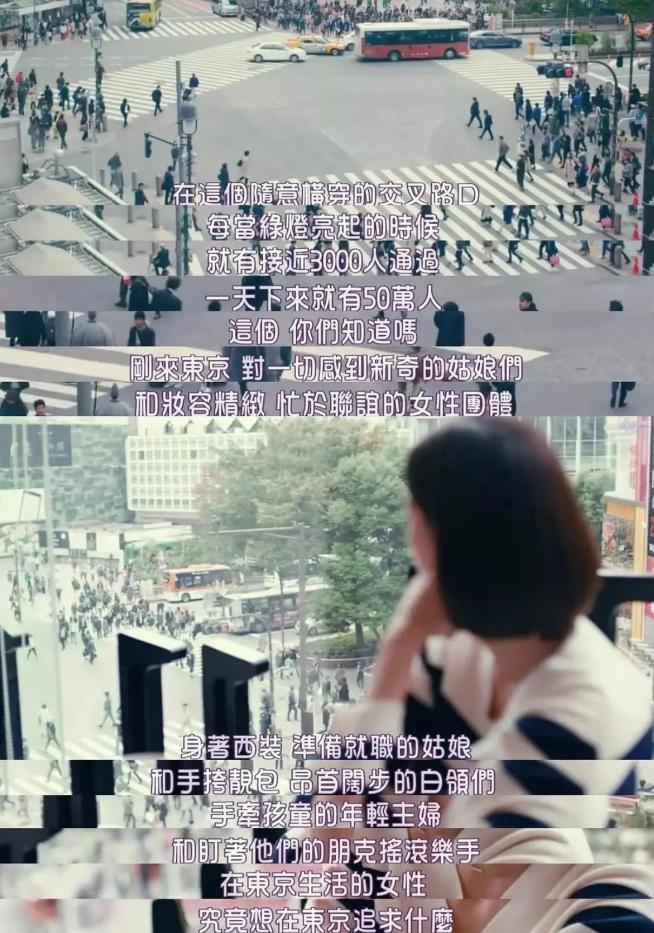

就像《東京女子圖鑑》中的綾,從小鎮到東京,她執着於“30歲前住惠比壽”“40歲前嫁給有錢人”等階段性目標。

但每達成一個目標,立刻陷入空虛,轉而追逐下一個。

她的每個選擇,比如換男友、跳槽、搬家,都是爲了扮演“讓人羨慕的東京女人”,而非內心的真實渴望。

最終,40歲的她站在街頭,看着櫥窗裏的自己突然困惑:

“我到底想要什麼?”

這正是異化的核心:把生活變成通關遊戲,自己卻從未真正“在場”。

同時在不斷追趕“未來”的過程中,失去了對“當下”的感受力和真實情緒的連接。

2.存在感真空:現實成了食之無味的“預製菜”。

意義治療創始人維克多·弗蘭克爾的存在真空理論指出,人們一旦喪失與世界的原始連接能力,這種斷裂感會蔓延到你與他人、與世界的關係中——

你活在人羣裏,卻像隔着一層厚厚的玻璃。

這並不是你不夠努力,而是你習慣了壓抑感受、屏蔽身體的反饋,把自己從現實的體驗中“抽離”了出來。

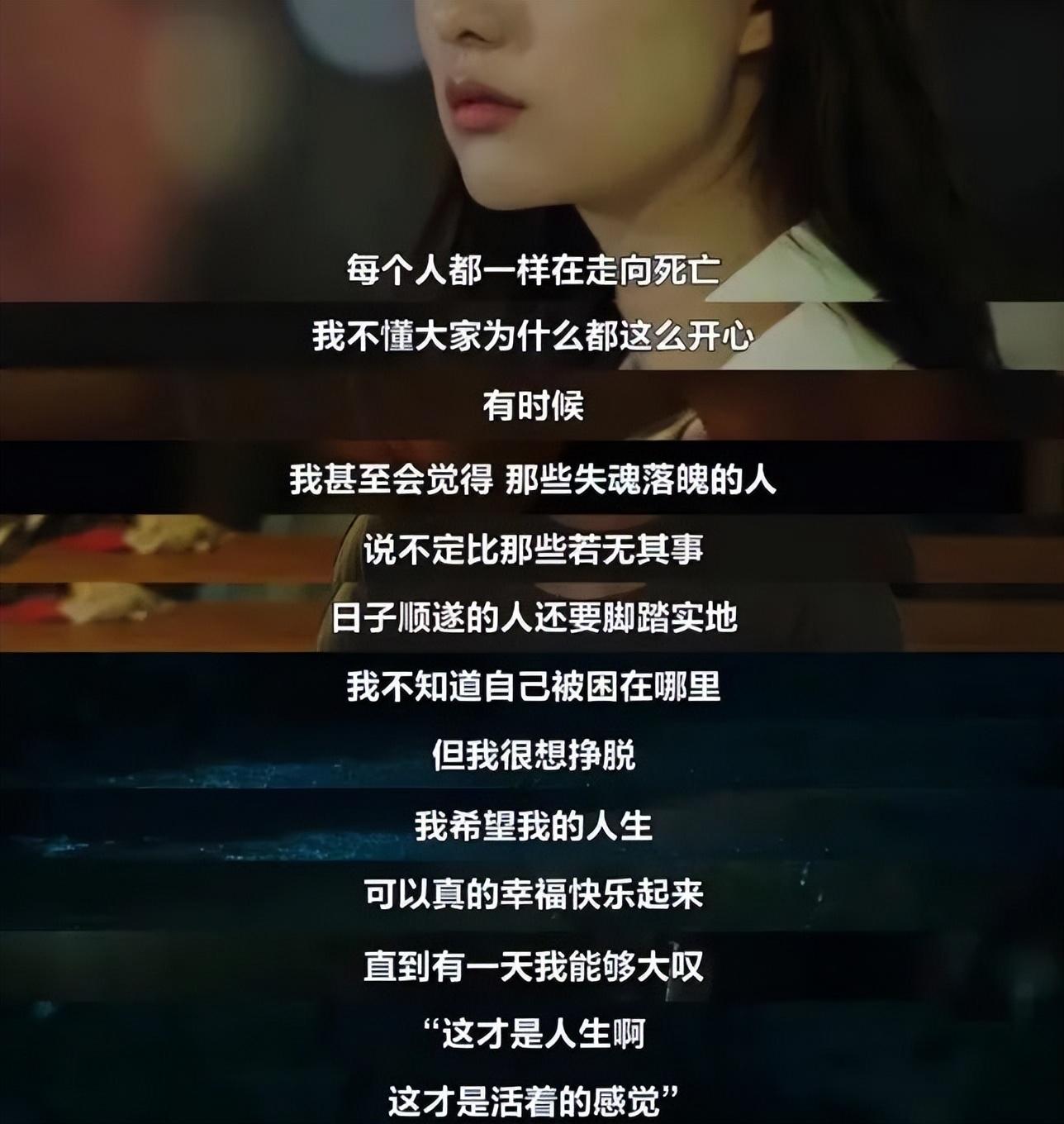

正如韓劇《我的解放日誌》裏的廉美貞,她每天通勤來回長達3小時,要先坐公交車到地鐵站,再坐地鐵到首爾上班。

下班已經累到麻木,怎麼休息都緩不過來:

“我累了,不知道從哪開始出了差錯,就是累了,所有的關係,都是勞動,睜開眼睛的所有時間都是勞動。”

她實在太安靜了,幾乎不主動搭話,很少參加同事聚會,別人也漸漸忽略了她。

偶爾對同事微笑,也是她從原本漠然的臉擠出微笑來。

她不止是身體上的勞累,更多是心累,是“毫無連接”地活着。

存在感真空最殘忍的,不是讓你痛苦,而是讓你連痛苦都感覺不到——

像一具高級仿生人,完美執行所有程序,唯獨無法感受到自己在“真實地活着”。

3.焦慮倍增:未來成了放大痛苦的顯微鏡。

認知行爲療法 (CBT, Cognitive-Behavioral Therapy) 發現,當個體過度關注未來目標時,大腦的默認模式網絡(DMN)會過度激活,同時前額葉皮層對杏仁核的調控功能減弱,導致對當下刺激的評估出現偏差。

簡單來說,它會讓日常普通的生活壓力會變得更加難以忍受,從而導致你不斷地陷入焦慮、痛苦的漩渦中。

比如想着“等我年薪百萬就會幸福”,反而讓你更難忍受眼前工作的瑣碎與壓力;

不斷憧憬“等我買房就輕鬆了”,反而讓你對當下的租房生活充滿焦躁與嫌棄。

荒誕的正是,你越拼命奔向那個“美好未來”,卻越把當下的生活過得支離破碎。

懸浮人生:我們爲何被困在未來的幻象裏?

我們以爲自己在爲“未來”奮鬥,卻不知不覺活成了脫離當下的“懸浮人”。

其實並不是我們自願“懸浮”,而是掉進了3個心理陷阱。

理解它們,是讓懸浮人生落地的第一步。

陷阱1:社會比較的隱形鞭子。

心理學家利昂·費斯廷格提出了社會比較理論:

當缺乏明確標準時,我們本能地會將他人作爲衡量自我的標尺,來進行自我評價。

比如熱播劇《小捨得》裏的“雞娃”現象,劇中的子悠雖然成績很好,但是完全不快樂,他考試時撕掉試卷,掀翻課桌,跑出教室大哭,因爲他的壓力太大了。

而媽媽田雨嵐卻依然強調:“你不考第一名,也要考第二名。”

老師罵子悠罵得很難聽,媽媽不但不維護子悠,還說:“老師嚴厲點,是爲了孩子好。”

父母不停唸叨“現在喫苦,以後你就輕鬆了”,但看不到孩子在現在已經無法承受這份苦。

甚至網上還有一個笑話,有人問:“孩子4歲,英語詞彙量只有1500左右,是不是不太夠?”

高贊回答竟是:“美國肯定夠了,但是在北京海淀區是不夠的。”

社會比較的陷阱在於,它像一根無形的鞭子,讓你誤以爲只有不停奔跑、達到別人的標準,纔算不落後。

結果呢?

你跑的路線可能根本不是自己選的,跑的節奏也由不得自己,只爲了不被“甩下”,最終身心俱疲,也忘了自己爲什麼出發。

陷阱2:虛假希望綜合徵的甜蜜麻痹。

多倫多大學心理學家珍妮特·波利維(Janet Polivy)和皮特·赫爾曼(C.Peter Herman),在1999年的研究中,提出了一種常見的心理現象叫:虛假希望綜合徵。

它指的是人們在制定計劃時,過度幻想未來成功的美好畫面,大腦會分泌多巴胺,讓你提前嚐到甜頭,產生一種“目標快實現了”的錯覺。

比如等我瘦了20斤就談戀愛,等買房、升職了就好好生活……

每次立下這種Flag,你是不是感覺特別有希望,甚至有點小興奮?

但轉頭,健身卡在抽屜喫灰,加班依舊無止境,生活還是老樣子。

這種“精神止痛劑”效果短暫,副作用卻巨大:它讓你沉迷於幻想帶來的爽感,卻削弱了面對現實的實際執行力。

你用“遙遠的未來”給靈魂畫餅充飢,卻讓“現在的自己”餓得前胸貼後背。

陷阱3:自我價值綁定的沉重枷鎖。

人本主義心理學家羅傑斯強調一個理念:

每個人的“存在”本身就有價值,不需要靠分數、收入、外貌或任何成就來證明。

你值得被愛和尊重,不是因爲你做對了什麼,而是因爲你就是你。

但我們成長過程中,經常學到的是相反的“條件式價值”:

● 成績好=被表揚

● 懂事聽話=被喜歡

● 有用=才配被認可

久而久之,我們的內心形成了一種錯覺:“我要努力證明自己有用,別人纔會愛我。”

這就是羅傑斯所指出的問題:

當我們把“做得好”當成了“我有價值”的唯一證明。

那麼,你一旦表現不好或暫停努力,強烈的罪惡感和自我攻擊就洶湧而來。

比如,週末躺平刷劇,心裏卻慌得不行:“別人在學習,我是不是廢了?”生病了也不敢請假,生怕一停下就被淘汰。

這3個心理陷阱像合謀的綁匪,一個催你跑,一個騙你等,一個讓你不敢停。

而真正的精神解綁,是從這些陷阱中奪回當下的掌控權。

正念認知療法發現,當我們把注意力拉回當下時,大腦中負責理性判斷的區域——前額葉會“上線”,它會更好地管理負責情緒反應的“報警器”——杏仁核,從而減輕焦慮的自動循環。

簡單來說,當你專注於當下,大腦的“冷靜區”就能及時緩解焦慮。

當我們不再爲未來透支現在,未來反而會因爲現在的飽滿變得更加自由、豐盛。

無數個認真活着的“當下”,才能構成幸福的“未來”

如果你也因爲規劃未來而犧牲了當下,覺得生活像在空轉,不妨試試下面3個辦法,重新找回對真實生活和自我的主導權。

1.認知層面:給未來祛魅。

很多金光閃閃的目標,比如財務自由、功成名就,未必是你真心所求。

如果不拆解目標背後的日常體驗,你很可能只是被社會標準推着走。

當“等我……就幸福”的念頭升起時,試着問自己:

這個目標剝去社會濾鏡後,還剩多少是我真正想要的?

達成後,我最平凡的日常會是什麼模樣?

比如,把“年薪百萬”翻譯成具體的生活場景:

● 早晨能多睡半小時?

● 週末敢拒絕無效社交?

● 還是終於敢買那款喜歡的咖啡豆?

發現了嗎?

很多遠大目標最終要的幸福其實很小,只是我們在當下不敢直接索要這些小確幸。

2.體驗層面:用身體錨定此刻。

懸浮最可怕的是讓我們變成“感官殘疾”——聊工作計劃能脫口而出,卻不知道窗外的樹何時開了花。

所以,你可以試試這些即時喚醒練習:

喫飯時:放下手機,數出飯菜的3種顏色,細嚼慢嚥,感受味道的層次。

通勤時:找出3種不同的腳步聲,比如高跟鞋的脆響、運動鞋的摩擦、行李箱輪的滾動。

感官是錨定當下的最快通道。

當你真正聽見雨打在傘上的聲音,那個瞬間就無法焦慮未來——因爲身體,是靈魂最忠實的錨點。

3.關係層面:在“附近”紮根。

項飈提出,對抗懸浮的關鍵在於重建“附近”。

比如每週進行 1 次“附近”的互動:和早餐攤主聊天氣,對快遞小哥說“謝謝”;

每月參加1次線下興趣活動:繪畫、烘焙、徒步……

讓注意力從“我要表現好”,轉向“今天的畫線條勾勒得很不錯”“這個麪糰好軟”“山上的風景好漂亮”。

正如韓劇《我的解放日誌》裏,三兄妹和鄰居互相幫忙幹活、社區聚會,這些看似無用的接觸,反而讓TA們從虛無的懸浮狀態中掙脫出來,找到了腳踏實地的安穩感。

這印證了陀思妥耶夫斯基的洞見:

“要愛具體的人,勝過愛抽象的人。愛生活本身,勝過愛生活的意義。”

真正的安穩感,從來不是在等待“未來”中得來的,而是在“當下”一步步認真生活出來的。

寫在最後

掙脫“懸浮”的困境,需要的並不是更用力地振翅高飛,而是那份允許自己緩緩降落的勇氣。

項飆的那句“認命不認輸”爲這份降落指明瞭方向:

認命:是清醒地看見讓我們懸浮的真相,停止苛責自己“不夠努力”。

不認輸:是在認清現實後,依然在生活的夾縫中,找回那些真正屬於你的“此刻”。

當你不再逃避當下,也不再執着於預設的未來,而是接納此刻的侷限與真實,

你就開始在當下紮根,觸摸到那個被忽視已久的、真實的自己。

降落,也不是放棄飛翔,它恰恰是領悟了生命最樸素的智慧:

所有值得抵達的壯闊未來,都由無數個真實、具體、被你全然體驗的“此刻”鋪就而成。

就像一棵樹,越是向下紮根,越能向上生長。

願你既有衝向雲霄的勇氣,也有俯身觸摸土地的溫柔。

世界和我愛着你。

作者:思小琳

編輯:老啊嘛、笛子

圖源:影視劇《東京女子圖鑑》《我的解放日記》《小捨得》