學生時代,當你在做一道複雜的數學題時,突然靈光一閃,這難題迎刃而解;

職場中,面對工作中的突發狀況,你能在瞬間調整策略,巧妙應對。

生活中,你一邊在廚房做飯,一邊炒菜一邊聽音樂,偶爾還要應付孩子的問題,卻依然把菜做得色香味俱全。

你知道嗎?這種瞬間的開竅和靈活應變,其實都和我們大腦的“節奏”有關。

德國約翰內斯·古騰堡大學的一項腦科學研究給出了一個新奇的結論:聰明人的大腦跳動得“更有節奏”。

這個結論的背後,是嚴謹的神經科學邏輯——你越聰明,你大腦裏不同區域之間的協調性就越強。

所以大腦的“節奏感”,到底是什麼?

心理學家安娜-萊娜·舒伯特是這項研究的負責人,她這樣解釋:

“我們一直以爲智力來自專注力,但真正讓人聰明的,是靈活調整和任務切換的能力,而這背後是一種神經節律的高效配合。”

簡單來說我們不是在一個任務上死磕,而是在面對突變和複雜局面時,大腦能迅速調整節奏,靈活切換步調。

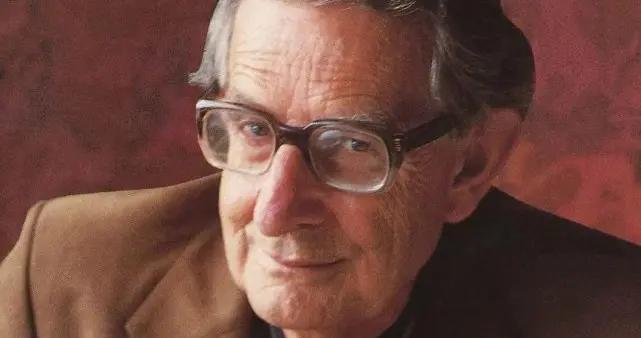

爲了驗證這個假設,舒伯特團隊做了個有趣的實驗。

他們找來了148名18到60歲之間的參與者,先測試他們的智力水平和記憶力,然後戴上腦電圖帽,開始做三類任務:

判斷一個數字是大於還是小於5,或是奇偶數。

識別一個圖形是“大圖組成小圖”,還是“小圖拼出大圖”。

區分字母和數字的屬性,如大小、元輔音類別等。

這些題目並不難,但每次的規則都在變。今天要你判斷數字大小,下一秒就切換到判斷字母性質。

研究者最想看的,是你如何應對突變、如何轉變。

聰明人腦子裏的反應

結果顯示,那些認知能力高的人,在完成任務時,大腦前額葉的θ波連接明顯增強。也就是大腦不同區域之間“交流”的節奏感更強。

我們可以把人的大腦比作一個指揮系統。當你要快速判斷、切換思路、調整策略時,大腦前額葉是總控,會告訴其他區域:“注意,換節奏了”。

而聰明的大腦,反應會更快、協作會更順暢。

研究者稱這種腦電節律叫“神經振盪”,尤其是θ波(4–7 Hz)頻率,是人類在處理記憶、學習、任務切換時常常用到的大腦信號。

當這些節律之間同步得越好,你就越容易在各種任務間隨機切換,比如:

一邊開會一邊記錄要點。刷短視頻還能判斷真假新聞。忙着工作卻能準確記得晚上的約會時間……

聰明不只是快,更是穩中有變

很多人誤以爲智力就是記性好、學得快。但這個研究提醒我們,真正的聰明,往往藏在能不能靈活切換思路上。

從心理學的角度來看,大腦的協調能力與認知靈活性密切相關。

認知靈活性是指一個人能夠快速適應新情況、靈活調整思維和行爲的能力。這種能力在我們的日常生活中非常重要。

比如,當你在開車時突然遇到前方的障礙物,你需要迅速做出反應,調整方向或者剎車。

遇到情緒衝突,有人只會固執爭辯,有人卻能換個角度解決問題;生活裏計劃被打亂,有人慌張失控,有人卻能馬上調整節奏。

這就是大腦節奏感——它讓你不是硬扛突發問題,而是靈活變動。

我們如何訓練這種節奏感?

我們可以訓練大腦的節奏感嗎?這是一個很多人關心的問題。

而答案是:可以訓練。

舒伯特在訪談中也提到,雖然我們目前還不能像量體溫一樣隨時監測自己的腦波節奏,但有一些日常訓練,有助於提高大腦的協調性與靈活性。

比如:學習新技能、學樂器、學編程、學新語言。新挑戰會刺激大腦調整策略,提高“任務切換”的能力。

還可以在平時嘗試非習慣性路線,上班換條路走、用非主手刷牙、嘗試逆向思維題,都是鍛鍊“認知靈活性”的方法。

這類進行多樣化的學習、嘗試新的技能或者玩一些需要靈活思維的遊戲。

這些活動可以幫助大腦保持活躍,增強θ波的連接,從而提高我們的認知靈活性。

所以,下次你看到一個人快速應對複雜局面、輕鬆切換任務;

不妨想象他的腦子不是“更快”,而是像在跳一支高難度的芭蕾,動作輕盈,配合精準,節奏絲毫不亂。

也許有朝一日,我們不再只用分數、學歷、頭銜來衡量一個人是否聰明,而是通過協作能力。

畢竟真正的聰明,不是單打獨鬥,而是協調的天賦和訓練。

從現在開始,我們可以刻意練習你大腦的節奏感。

-The End -

作者-小咖

第一心理主筆團 | 一羣喜歡仰望星空的年輕人

圖片源自網絡,侵權請聯繫