本文參考歷史資料結合個人觀點進行撰寫,文末已標註相關文獻來源。

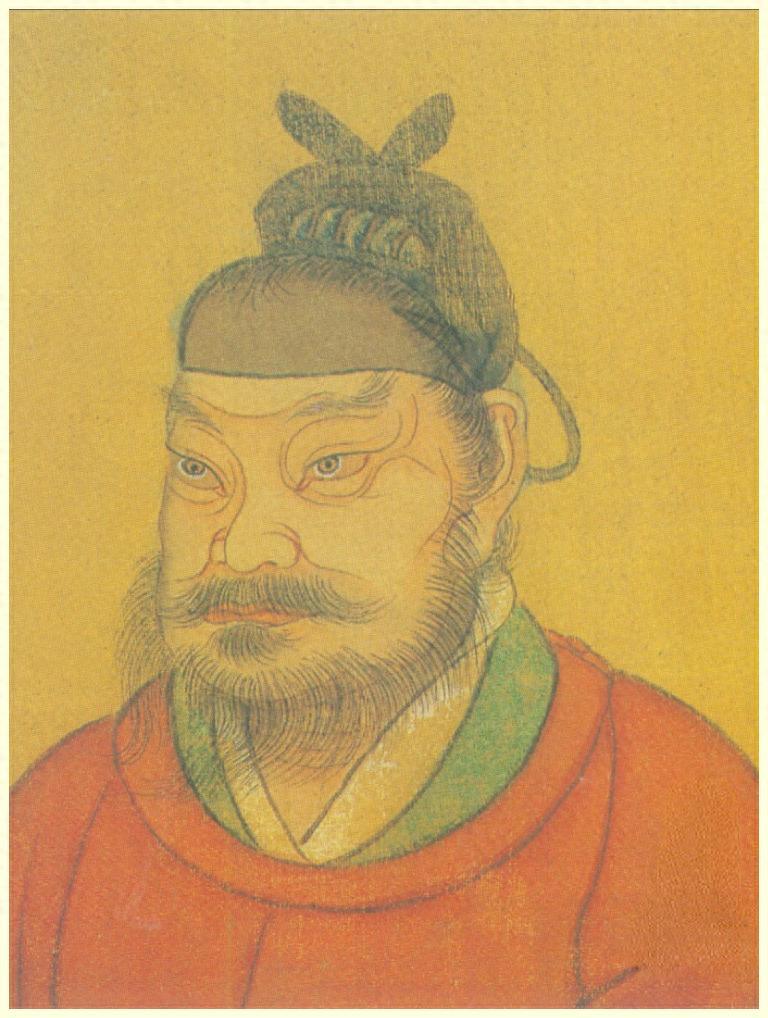

(後晉皇帝 石敬瑭)

天福七年,公元942年,石敬瑭病逝,後晉的開國皇帝死了。

石敬瑭有六個兒子,但是很不幸,死了五個,只剩下一個小兒子石重睿,石敬瑭是想要把皇位留給這個兒子的,有一次他病的很重,大臣馮道來看望他,石敬瑭還把石重睿放到馮道的懷裏,這個舉動是一個強烈而明確的象徵性行爲,其用意不言而喻,目的就是希望自己死後,馮道可以擁立幼主。

石敬瑭駕崩之後,京師開封方面,掌握大權的有兩位,文官方面就是宰臣馮道,而武將方面,則是掌握了禁軍大權的指揮使景延廣。

說起馮道和景延廣這倆人,都算是五代十國時期的奇人了。

這個馮道,最早效力於幽州的劉守光,後來歷仕後唐,後晉,後漢,後周四個朝代,但是他跟過的主公,就有後唐莊宗,後唐明宗,後唐閔帝,後唐末帝,後晉高祖,後晉出帝,後漢高祖,後漢隱帝,後周太祖,後周世宗十位皇帝,期間他還向契丹皇帝稱臣,最牛的是,這哥們無論在哪朝哪代,哪位皇帝時期,他都是高官厚祿,都是重要大臣乃至於權臣級別的。

別的不說,馮道這個人一定很圓滑,一定很聰明,不然他也難以做到在當時那種亂世中以不倒翁的姿態存身。

至於這個景延廣,也是一個狠人。

景延廣,字航川,河南三門峽人,他父親景建武藝出衆,箭法極好,因此對兒子景延廣的訓練也十分嚴格,時常對兒子說,既然要學習武藝,要練習箭法,那就要練到把箭能射到鐵中,否則還不如不練。

在父親的嚴格要求下,景延廣也練就了一身好武藝,而且臂力過人,別人拉得開的弓,他能拉得開,別人拉不開的,他還能拉得開。

了卻君王天下事,贏得生前身後名,景延廣有本事,自然想要報效朝廷,所以長大之後,他就去投軍了。

他家在三門峽嘛,三門峽就是今天的陝州,當時是後梁年間,陝州是後梁宗室大臣朱友誨駐守,那本着就近發展的原則,景延廣就投奔了朱友誨。

實際上,景延廣是那種很優秀的人才,無論他在哪兒混,他都能拔尖,在朱友誨這邊好好幹,早晚也能出頭。

偏偏,這個朱友誨他不老實,謀反叛亂,要幹壞事,景延廣一看這不行啊,自己不能做亂兵啊,於是他就逃走了。

之後,他輾轉在華州尹晧,後梁王彥章麾下,王彥章和莊宗李存勖在黃河岸邊激戰的時候,他在戰爭中負傷,他所在的軍隊也全面潰敗,景延廣無奈之下和軍隊離散,逃回了開封。

後梁滅亡之後,他和大多數將士們一樣,被後唐所收編,被安排到了汴州守將朱守殷的隊伍裏。

(後晉權將 景延廣)

該說不說,好巧不巧,朱守殷後來也叛亂了,而且朱守殷叛亂的快,被鎮壓的更快,這把景延廣還沒來得及跑,就被捉住,要以叛軍的身份被處死。

好在,當時負責行刑的,還是在後唐朝廷裏做軍使的石敬瑭,石敬瑭惜才,看景延廣是個練家子,就沒捨得殺,而是將他解救了下來,收編到了自己的隊伍裏。

石敬瑭對景延廣有救命之恩,那自然君臣之間的關係也非比尋常,景延廣對石敬瑭也十分忠心,在石敬瑭稱帝前後,爲石敬瑭立下了不少功勞,最主要的是,景延廣人啊,有功勞而不居功自傲,分寸掌握的非常好,就給人一種很踏實,很老實的感覺,和楊光遠那種飛揚跋扈的武夫是完全不同的。

最顯著的特徵就是,景延廣從來都不幹政,就是一心輔佐石敬瑭,所以石敬瑭很信任他,到最後讓他做了侍衛親軍都指揮使,可謂是心腹中的心腹。

但是誰成想,景延廣老實了一輩子,石敬瑭一死,他立刻不老實了。

石敬瑭在位的時間,也是比較長的,但是不知道出於什麼原因,他始終沒有立太子,臨死之前,他把小兒子石重睿託付給了馮道,希望馮道可以扶立石重睿,但是這個時候,掌握兵權的景延廣卻站了出來,說石重睿年紀太小,而今天下紛亂,應該扶立年長者,於是石重貴被推到臺前,在景延廣的武力保障之下,終於登臨帝位,成爲了後晉的第二位皇帝。

對冊立新君有話語權的,當然還有馮道,只是馮道多圓滑啊,他知道此時此刻,強權就是真理,景延廣說什麼,他自然就附和什麼了。

石重貴,他是石敬瑭的侄子,以史書的記載來看,還算是一個非常不錯的繼承人。

《舊五代史·卷八十一》:帝少而謹厚,高祖愛之。洎歷方鎮,嘗遣從行,委以庶事,但性好馳射,有祖禰之風。

說石重貴啊,年輕的時候就謹慎敦厚,石敬瑭非常的喜歡他,平時就會把石重貴帶在自己的身邊,讓他跟着自己學習處理政務,石重貴因此積攢了治國的才能,而且他天生喜歡騎馬射箭,很有沙陀先祖尚武的遺風。

石重貴跟在石敬瑭的身邊,也經常爲石敬瑭出謀劃策,打仗的時候也不退縮,總是衝鋒限制,親冒矢石,再比較一下石重睿,年紀小不說,史書上有關他的唯一記載,就是說他長得很像石敬瑭,那估計是沒什麼特點,只好記載長相,因此從某種角度來看,景延廣的決定,好像還更穩妥一點。

擁立石重貴之前,景延廣的權力就已經很大了,這從一件事情上就能看得出來,石敬瑭新喪,文武百官要入宮弔唁,正常來說,從城裏到宮門外,官員還是可以坐車或者騎馬的,但是到了宮裏,爲表達哀思和尊重,你就不能再使用交通工具了,而應該步行。

(新君即位 石重貴)

但是,景延廣當時規定,大臣們出了門之後就必須步行,要全程步行,他這個要求下達之後,京師官員莫不遵從,就沒人敢不照辦的。

在石敬瑭時期,後晉和契丹一直保持着君君臣臣,父父子子的關係,而且後晉每年還需要向契丹繳納三十萬帛的歲貢。

石重貴登基之後,很多大臣們建議,說最好還是接着保持這樣的關係,如此一來相安無事,比較穩定,至於稱呼,那就要改一改,先帝管耶律德光叫做父親,那麼你是先帝的兒子,你就應該自稱爲孫,且繼續稱臣。

大家都同意這個想法,只有景延廣不同意。

景延廣的建議是,只稱孫而不稱臣。

您看這個建議很有意思,讓石重貴對耶律德光自稱孫,是皇帝自己的事情,而後晉對契丹不再稱臣,等於是在法理上徵求兩國之間是平等的。

當時有個叫做李崧的大臣,他堅決反對,他說,暫時屈身是爲了保全國家,稱臣又有什麼可恥的?如果不稱臣,來日契丹人惱怒,和我國開戰,到時候陛下就要親自披甲去戰鬥了,到那時,只怕後悔也來不及了。

思考再三,石重貴最終採納了景延廣的建議,那就是個人對耶律德光自稱爲孫,但後晉這個政權,自此後就不再向契丹稱臣了。

而且從此之後,石重貴越發支持景延廣這種要脫離契丹控制的做法,很明顯和當年石敬瑭視君如父那種風格不一樣了。

契丹人一看石重貴竟敢如此,大怒,立刻派使者來質問,說你們後晉石重貴登基稱帝,爲什麼不提前報告給我們契丹,只有我們契丹同意了,石重貴纔有資格做皇帝。

契丹人認爲後晉政權飄了,有脫離契丹的意圖,他們很不滿意,認爲石敬瑭不僅應該稱孫,還應該稱臣纔對。

您猜景延廣是怎麼說的,他說,先帝是你們契丹人扶持的,對你們稱臣是應該的,可是現在的皇帝是我們自己擁立的,對你們稱孫也就算了,稱臣就沒道理了。

契丹人十分憤怒,可景延廣話還沒完,他接着說,你們契丹如果不服,那就儘早派兵來攻打,我們晉朝有十萬精銳,等着你來,別到最後的結果是當爺爺的打不過當孫子,空讓天下人笑話!

說出來您都不信,這個景延廣,隔天他又找到石重貴,建議石重貴囚禁契丹使者,殺害契丹商人,把契丹的財物統統搶走。

景延廣知道,這些話一旦說出來,自己,以及很多人,將再也沒有迴旋的餘地。

一場決定後晉存亡,甚至可能改寫整個北方格局的滔天巨浪,正以無可阻擋之勢,拍向這艘由一位新君和一位驟然爆發的權將勉強掌舵的航船。

景延廣不在乎,他曾經跟過朱友誨,想要報效朝廷,結果朱友誨造反,他曾經跟過王彥章,而王彥章那樣堪稱百年一遇的名將也會失敗,更使得他意識到了一個武人的在亂世中充滿了困境,單靠自己,難成大事。

他見證過後梁的覆滅,見證過後唐的崛起,這期間他經歷了很多,也明白了很多。

現在他認爲,自己沒有什麼辦不到的,中原人畏懼契丹人,談契丹就色變,文官們彎了骨頭,對契丹人已經有了奴性,契丹人對後晉的影響如此之巨大,不過是因爲大家太看得起契丹人了,而現在,自己要不把契丹人當回事。

他相信,一切會迎刃而解,歷史,也終會改寫。

天意弄人,景延廣不知道,歷史的確會改寫,但不會因他而改寫。

今日有豪情壯志在胸,誰又知,君輕言大義,臨陣又當如何呢?

參考資料:

《舊五代史·卷八十八》

《資治通鑑·卷第二百八十》

武鳳洲.馮道事蹟考(下).渤海學刊,1996

吳翔宇.契丹伐晉起因再探——兼論後晉出帝朝的政治轉向.煙臺大學學報(哲學社會科學版),2020