在清朝末年那個風雨飄搖的年代,秋瑾和魯迅這兩位浙江紹興的老鄉,用各自的方式爲國家的覺醒和民族的復興拼盡全力。1905年,日本東京的一場中國留學生集會,因爲日本政府搞了個《清國留日學生取締規則》,鬧得天翻地覆。秋瑾和魯迅,一個激進,一個冷靜,在會上吵得不可開交。爭到最後,秋瑾直接拔出刀插在講臺上,丟下一句狠話,把場子震得鴉雀無聲。這事兒不光是兩人人生道路的分水嶺,也讓我們看到他們對救國這件事完全不同的想法。

秋瑾和魯迅,到底是啥樣的人?

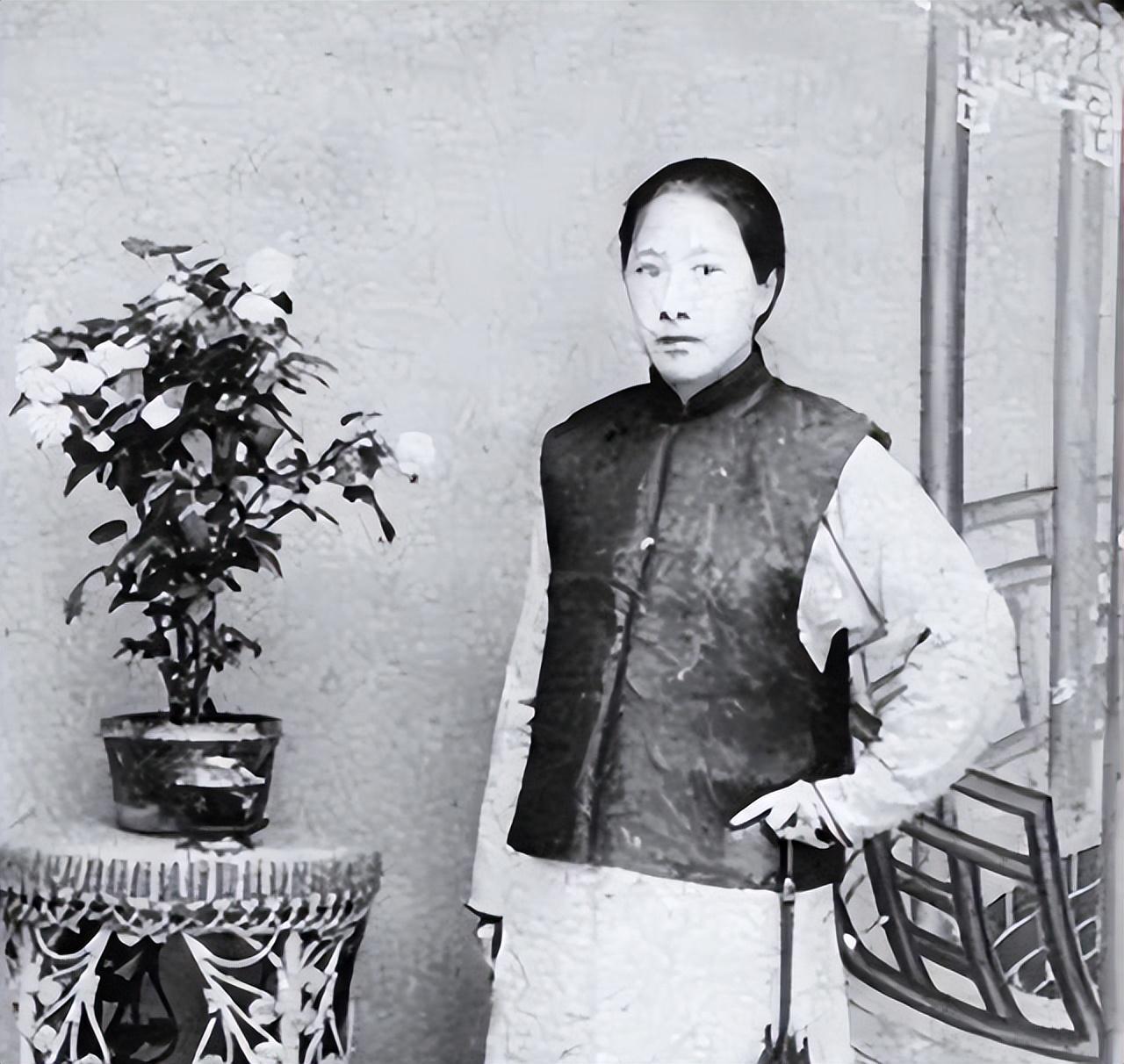

秋瑾,1875年11月8日生在福建廈門,祖籍浙江紹興,家裏算得上官宦出身。曾祖父秋家丞當過縣令,祖父秋嘉禾在臺灣做官,父親秋壽南在福建提督手下混過差,母親也是書香門第出身。小時候的秋瑾聰明伶俐,讀了不少書,特別喜歡舞文弄墨,還練過劍術。她打小就不肯裹腳,經常穿男裝,滿腦子都是打破舊規矩的想法。她的詩寫得豪氣沖天,比如“勿謂女子非英物”,這話聽着就讓人覺得她不甘心被框在女子的身份裏。浙江那地方女子讀書的風氣,也讓她有了更多追求學問和獨立的機會。

1896年,21歲的秋瑾聽爹媽的話,嫁給了湖南一個有錢的商人王廷鈞。可這日子過得憋屈,王廷鈞滿腦子老觀念,跟秋瑾的進步想法完全搭不上邊。1903年,兩人鬧翻,秋瑾下定決心要闖自己的路。她把首飾賣了,湊了錢,1904年5月自己掏腰包去了日本,進了東京中國留學生會館的日語講習所。她到日本沒多久,就跟革命那幫人混一塊兒去了,認識了黃興、宋教仁這些人,還加入了反清的三合會,被封了個“白紙扇”,也就是軍師的角色。她跟陳擷芬一塊兒搞了個共愛會,推女權,還辦了《白話報》,宣傳革命和男女平等。

在日本,秋瑾的思想越來越激進。她寫文章喊話,說女學不興,民族就沒戲;女權不強,國家就得弱。1905年,她回國探親,認識了徐錫麟,入了光復會。同年8月,又在黃興家裏被馮自由、黃元秀拉進孫中山剛弄的同盟會。她演說起來那叫一個帶勁,常穿和服,腰上別把短刀,走路帶風,留學生裏誰不佩服她?不過,她跟一些留學生的想法也開始有分歧,尤其是在怎麼對付日本那個取締規則上。

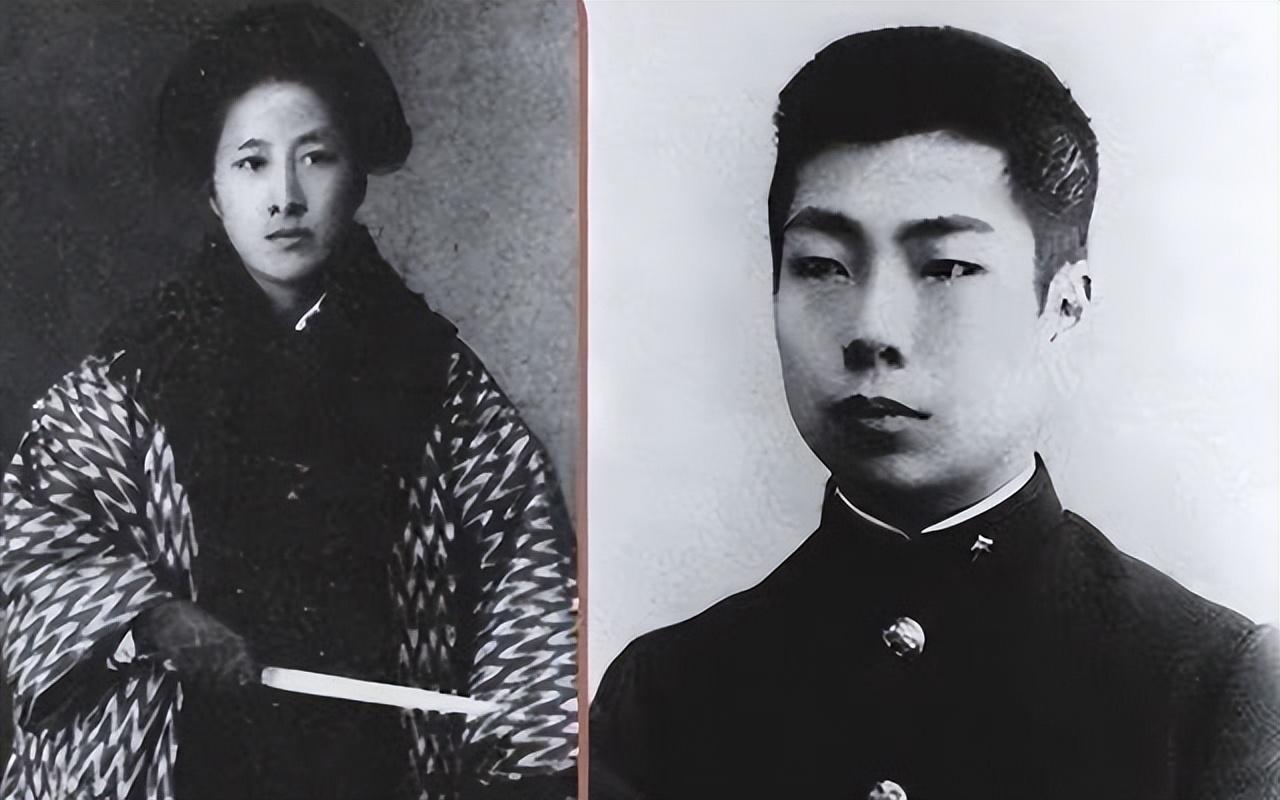

魯迅,原名周樹人,1881年9月25日生在浙江紹興,家裏原本是個破落的小官紳門第。祖父周福清因爲科舉舞弊被抓,家道中落,父親周伯宜死得早,母親魯瑞一個人拉扯三個兒子。魯迅小時候腦子好使,讀了不少經史子集,還喜歡聽民間故事,看地方戲。1898年,他考進南京的江南水師學堂,後來轉到礦路學堂。1902年,他拿了官費去日本留學,先在東京弘文學院待着,1903年又去了仙台醫學專門學校學西醫。

在日本,魯迅看透了清政府的爛攤子和老百姓的麻木。1904到1905年日俄戰爭那會兒,他在課堂上看幻燈片,看到中國老百姓眼睜睜看着同胞被殺還無動於衷,心涼了半截。他覺得自己學醫救不了國,乾脆棄醫從文,想用文字喚醒大家。他開始翻譯外國書,寫評論,罵封建文化,推新思想。他也加入了光復會,跟秋瑾一樣反清,可他更偏向用腦子解決問題,不是直接上街幹仗。他跟弘文學院的許壽裳這些人關係好,屬於留學生裏比較理性的那撥人。

秋瑾和魯迅雖然是老鄉,在日本留學生圈裏也有點交集,可性格和做事風格差得十萬八千里。秋瑾豪邁果斷,朋友多,魯迅內斂深沉,愛琢磨。倆人目標都是救國,可路子完全不一樣,這就爲1905年的那場大爭辯埋下了引子。

1905年爭辯:秋瑾拔刀,丟下狠話

1905年,日本文部省弄了個《清國留日學生取締規則》,說清朝留學生得有擔保人,退學轉學得清政府點頭。這玩意兒擺明了是清廷跟日本一塊兒壓革命苗頭,留學生們炸了鍋。東京的留學生分成兩派:激進派想集體退學回國幹革命,維持派覺得先搞清楚規則再說,別瞎衝動。秋瑾是激進派的頭兒,主張馬上行動,魯迅跟許壽裳這些人算維持派,想冷靜處理。

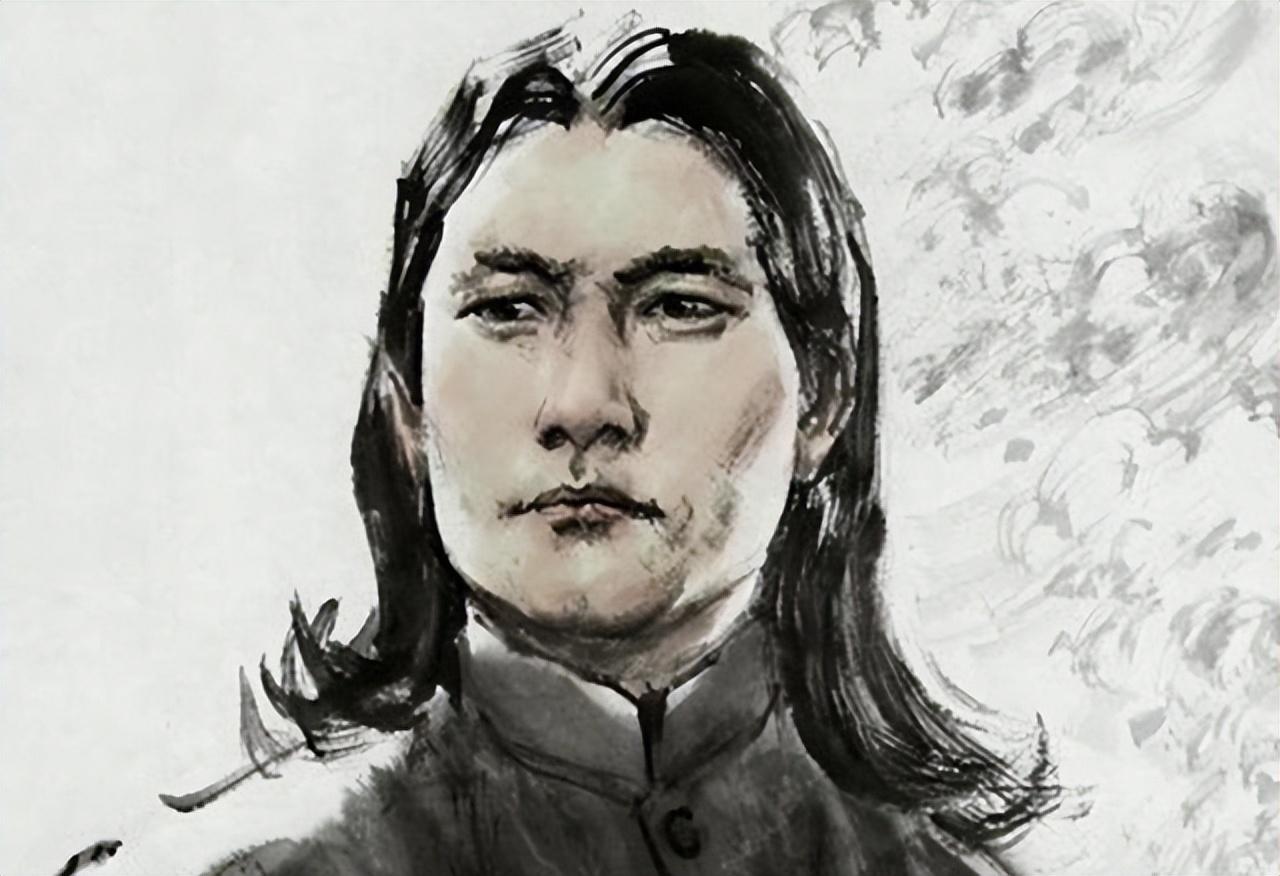

同年12月8日,革命骨幹陳天華爲了抗議這破規則,在日本跳海自殺了,留了《絕命辭》,罵清廷和日本欺人太甚,喊留學生醒醒。第二天,12月9日,東京中國留學生會館開了個陳天華追悼會,秋瑾被推上去當召集人。會場裏幾百號人,氣氛壓抑又緊張,大家一邊悼念陳天華,一邊商量咋辦。秋瑾穿了身黑和服,腰上掛着短刀,上臺就開講。她嗓門大,話說得狠,痛罵清廷無能,日本欺負人,號召大家立刻回國幹革命。

魯迅跟一些官費留學生站出來唱反調,說現在退學可能會讓留學生這幫人散了架,規則還沒看明白,得先研究研究。兩邊越吵越兇,氣氛跟點了炮仗似的。秋瑾聽不下去這些反對意見,火氣上來了,右手一把抽出腰上的日本短刀,狠狠插進講臺,木頭都裂了。她眼睛瞪得跟銅鈴似的,掃了一圈全場,喊了句:“如有人回國投降滿虜,賣友求榮,欺壓漢人,喫我一刀!”這話一出,全場都懵了,鴉雀無聲,魯迅低着頭沒吱聲,眼裏透着複雜。

這事兒到底咋回事,史料上說法有點不一樣。日本學者永田圭介在《秋瑾——競雄女俠傳》裏說,秋瑾是衝着魯迅這幫人去的,還說要“判死刑”,警告他們別拖後腿。可徐雙韻在《憶秋瑾》裏寫,秋瑾這話是衝着所有可能叛變的人說的,沒特指誰。不管咋說,秋瑾這刀插下去,氣勢太猛了,徹底展現了她的烈性子,也暴露了留學生內部的分裂。會後,秋瑾繼續鼓動回國,魯迅這幫人還是留在了日本接着唸書。

後來咋樣了?秋瑾殞地,魯迅持筆

1906年2月,秋瑾回了上海,一頭扎進革命裏。她跟尹銳志、陳伯平這些人弄了個銳峻學社,表面上是學校,其實是革命窩點。她辦了《中國女報》,就出了兩期,可在推女權和反清上影響不小。1907年初,她回紹興管大通學堂,名義上是教書,實際上是練兵。她表面教學生,背地裏教射擊、劍術,攢武器,跟光復會和同盟會的人聯絡,準備跟徐錫麟一塊兒在浙江、安徽搞起義,推翻清廷。

1907年7月6日,徐錫麟在安慶起義沒成,被抓砍了頭。消息傳到紹興,有人勸秋瑾趕緊跑,她不幹,守着大通學堂。7月13日,清兵圍了學堂,秋瑾讓學生撤,自己留下來扛。被抓後,她受盡了折磨,死活不說革命的事。7月15日,她在紹興軒亭口被砍了頭,才31歲。臨死前,她寫了句“秋風秋雨愁煞人”,悲壯得讓人心裏發顫。她死後,全國震動,《申報》這些報紙都報了,老百姓紛紛悼念,喊她“鑑湖女俠”。秋瑾這一死,把更多女人推上了革命路,辛亥革命能成,她功不可沒。

魯迅在日本接着學,1909年纔回國。他先在杭州、紹興教書,1912年進了教育部。1918年,他寫了《狂人日記》,開了白話文的先河,罵封建文化,喊醒老百姓。1919年,他在《新青年》上發了《藥》,拿夏瑜影射秋瑾,緬懷她的犧牲,也罵社會的冷漠。魯迅沒直接扛槍上陣,可他用筆桿子戳破了國民的麻木,成了新文化運動的大旗。

魯迅一直挺敬佩秋瑾。他回憶說,秋瑾能幹又直爽,讓人有點怕,又特別豪氣,大家都喜歡她。他覺得自己就是個“揹着戰士招牌”走路的人,秋瑾纔是真戰士。1936年10月19日,魯迅因爲肺結核死了,55歲。他的文章到現在還是課本里的寶貝,被人叫“20世紀亞洲最牛的作家”之一。秋瑾用命拼革命,魯迅用字喚民心,倆人都給中國站起來出了大力。

倆人,兩種救國路

清末那會兒,秋瑾和魯迅就像夜空裏的兩顆星,一個明亮刺眼,一個深沉內斂。1905年,秋瑾刀插講臺,喊出那句狠話,點燃了革命的火;魯迅低頭不語,卻用筆刺穿了麻木的靈魂。他們的故事讓人忍不住想:國家危難時,你會咋選?是像秋瑾一樣豁出去,還是像魯迅這樣慢慢喚醒大家?