記得畢業後剛來北京工作的時候,我時常覺得「孤獨」。

那個時候我談着一段戀愛,也有時常出去喫飯聊天的好友兩三,但依然會有一種揮之不去的感覺,類似於社會學家項飆提出的「懸浮感」——無所可依,無處落地。

後來,我因爲學跳舞加入了一個團體,認識了一羣志同道合的朋友。友誼慢慢從跳舞逐漸延伸,我們會深度聊天、一起出國旅行。前不久,還一起參加了團體賽,幾個月的密集訓練時常讓人疲憊,但也讓我們的關係在不知不覺中變得更緊密。

有天我忽然意識到,那種懸浮的孤獨感好像已經消失很久了。

不僅如此,在這個團體中的兩年,因爲大家的真誠、開放,我感受到了多樣的思維方式和價值觀,像很多面鏡子,讓我更清晰地看到自己的模樣,也似乎更有力量去處理工作和生活中出現的各種挑戰——整個過程就像一場大型心理療愈。

WHO(世界衛生組織)今年發佈了一份關於現代人孤獨感的報告,全球約有六分之一的人受孤獨困擾,每年約有87.1萬人因孤獨死亡。報告再三強調:社會聯結對於個體與社會的健康、活力及韌性十分重要[1]。

對當下的年輕人來說,傳統的婚戀關係和家庭不再是唯一的社會聯結選擇。「同好會」(出自韓劇《解放日誌》,即興趣愛好小組)或許是一個不錯的嘗試,從你喜歡的事情出發,聯結更多你喜歡的人。

今天這篇文章,我們就來聊聊:加入一個「同好會」,如何讓人變得更成熟、也更幸福。

01親密關係

也不一定是孤獨的解藥

如開頭所言,孤獨可能是如今生活在大城市中的年輕人,最突出的情緒困擾之一了。孤獨就像慢性疼痛,雖不致命,也不影響日常生活,但長此以往,會對心理健康造成不小的影響。

大量研究表明:孤獨與抑鬱、焦慮、自殺傾向等精神健康問題風險升高相關,也與幸福感、生活滿意度降低相關[2][3]。

人際關係可能是孤獨的解藥,但並非所有關係都可以。能夠緩解孤獨的社會聯結通常需要從三個角度考量[1]:

▨ 結構性維度:個體擁有的關係的數量、種類、互動的頻率、時長與形式;

▨ 功能性維度:從關係中獲得並感知到的支持程度,包括經濟、信息、情感或歸屬感支持;

▨ 質量性維度:關係與互動的性質,積極的還是消極的。

換言之,如果你擁有的一段關係互動頻率不夠多,從關係中感受到的支持不夠,情感體驗負面居多,那你依然可能感覺孤獨。

有時候即使結婚也無濟於事,根據美國 2018 年的一項調查,近 33% 的 45 歲以上已婚人士表示感到孤獨[4]。

而「同好會」爲建立消解孤獨的高質量關係提供了更多可能性。

愛好本身就是一種篩選機制,喜歡同一件事意味着你們通常會有更多共同點,更相似的價值觀,彼此也更容易互相理解、支持。就像30歲還沒結婚的我,在家族中常被當作異類,但跳舞的朋友們都傾向認爲結婚和生育非必選項。

另一方面,做喜歡的事情,人會更容易放鬆、敞開,放下「社會面具」,流露出更多的善意,這對於關係的深入尤爲重要。你可能很難和同事分享自己的某段創傷經歷,但在「同好會」中,這會更容易。

《關於黎明的一切》

02找到「家」的感覺

我是後來才明白,在前幾年擁有伴侶、兩三好友時,我仍然感覺到的那種懸浮的孤獨感,更準確地描述,可能是缺乏歸屬感。

這是一種常常被人們忽視的重要情緒需求,即渴望被接納爲某個羣體的成員。那是一種回到「家」的感覺,周圍都是「自己人」,獲得羣體成員的接納、關注和支持,同時也給予其他成員關注。

歸屬感通常在羣體中獲得,這個羣體要足夠「大」,你很難從一對一的友誼中感受到強烈的歸屬感;又要足夠「小」,這樣才能保持一定的親密度。

研究發現,有助於增強歸屬感的因素通常包括:共同愛好和活動、共同價值、共同的身份認同[5],因此,人們很容易在「同好會」中體驗到強烈的歸屬感。

這種歸屬感反過來也會滋養個體,認同重要社會羣體能夠顯著提升個體自尊,羣體成員身份可能比普通人際關係更能提升個人自尊[6]。

原因在於,人們通過與他人共享的羣體身份來定義自己,比如我是一個舞者、我是一個衝浪者、我是一個樂手等等。

這些身份提供了一種看待世界的共同視角,讓人感覺自己是比自身更偉大、更重要的事物的一部分,從而對個人自尊產生積極影響。

《麪包和湯和貓咪好天氣》

前陣子的跳舞比賽結束後,大家都沉浸在幸福感中,深深地感受到這個團隊很棒,我們在做的事情很棒,「與有榮焉」,那參與這一切的自己自然也很棒。

如果自尊值和血壓一樣可以數據化測量,那一晚我們的自尊值一定得分很高。

03更強烈地「被看見」

存在主義心理學家歐文·亞隆曾指出,有一種孤獨是人和自我的孤獨,因爲我們不夠了解自己是誰,自我模糊化而感覺到的孤獨感。

而通過他人,我們看見自己的完整模樣,這部分孤獨才能逐漸消除。

「同好會」中,人們即使出於共同愛好有很多相似之處,差異依然會很大,每個人都有不同的個性、思維方式,但差異同樣也會幫助我們完成「自我認同」,識別出自己的模樣。

關係中的他人就像一面鏡子,一對一關係中只有一面鏡子,團體中會存在很多面鏡子,每面鏡子都能反射出我們的一個切面。

因而在團體中,「被看見」的強度和複雜度都更高,也會有更多樣化的整合視角。

舉例來說,假如敏感這個特質是一個光譜,團體中的每個人都坐落在不同的位置上,有人可能非常鈍感(敏感度10%),有人極爲敏感(敏感度100%)。通過和更多他人的比較,我們也能更細膩地理解自己。

04用興趣愛好打造「第三空間」

相較於其他羣體,「同好會」的顯著特點在於「興趣愛好」,它的重要性也常常被低估。

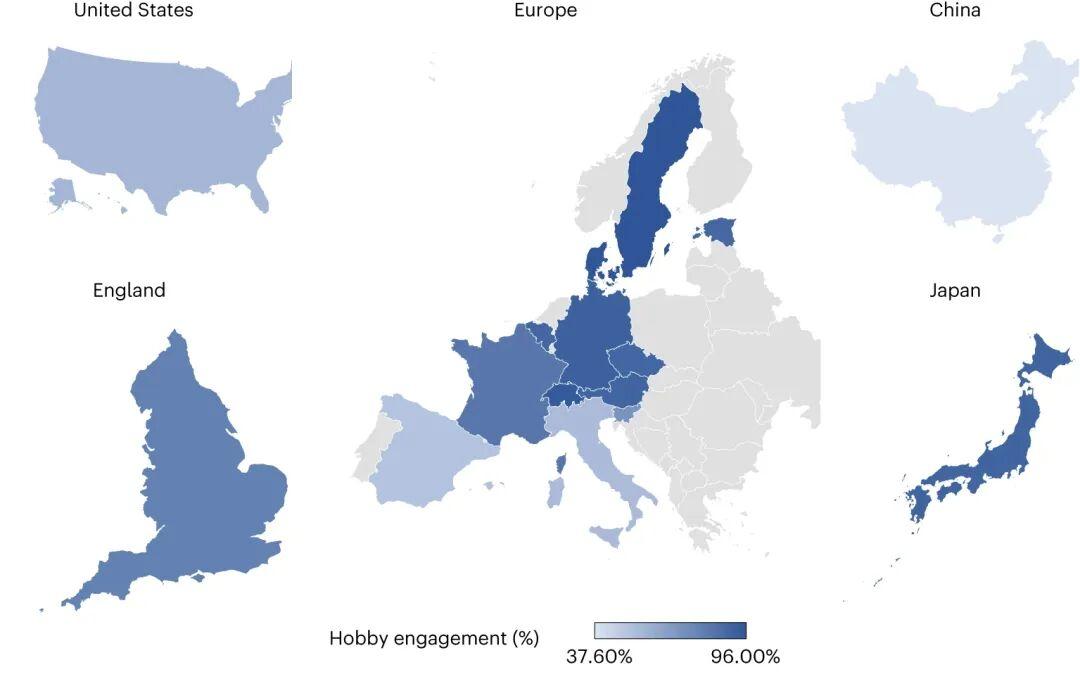

一項研究調查了16個國家,發現各國人們興趣愛好參與度差異顯著,中國最低,只有37.6%的人擁有興趣愛好;丹麥最高,受訪者中96.0%的人擁有興趣愛好[7]。

但無論在哪個國家,擁有興趣愛好都與更少的抑鬱症狀、更好的健康狀況、更高的幸福感和生活滿意度相關,其中生活滿意度與興趣愛好的相關性最爲顯著[7]。

16個國家中

人們擁有興趣愛好的比例

「同好會」的本質還是一種「第三空間」——這是一個社會學概念,指除家庭(第一空間)、工作/學習場所(第二空間)之外,供人們社交、休閒、自我放鬆的非正式公共空間。

第三空間看似不是生活必需,但其實對人們的心理健康和生活滿意度都極爲重要,它能爲人們提供一個情緒出口,緩解家庭、工作環境中的關係張力。

西方文化中的宗教、社區、匿名互助會都是類似的第三空間,但在中國現代化的城市中,「第三空間」一直比較缺乏。關起門來,人們陷入親密關係的衝突,或一個人的孤獨。但打開門,又無處可去。

而「同好會」正是通過興趣愛好爲人們提供了這樣的「第三空間」。

《日日是好日》

05一對一關係太難的話

先加入「羣聊」吧

相較於一對一的深度關係,團體關係較爲鬆散和輕盈,是一種非承諾性關係,進退更加自由,對很多人(特別是有過關係創傷體驗的人)來說,這能減輕進入關係的壓力。

就像一位朋友C,因爲之前陷入一段不太健康的戀愛,她一直對關係很抗拒,過了好幾年獨來獨往的生活。後來,在一個偶然的契機下她開始練習滑板,並加入一個滑板的「同好會」。

想參與就參與,感覺不舒適可以隨時退出,也不用擔心負擔另一個人的全部情感需求,這是她可以「承受」的小劑量安全關係互動。

在團體中積極的關係體驗,也逐漸修復了C對人的恐懼和不信任,她的心也因此慢慢敞開,開始能和團體中的朋友有更多一對一「約會」和交流了。

《我的解放日誌》

06 好的團體關係需要努力

也需要一點好運氣

「同好會」看似爲解決孤獨問題提供了一個很棒的解決方案,但並非所有由興趣愛好結合的團體都能給你帶來積極的體驗。

關係的質量依然取決於團體中的每個人,是不是足夠真誠、開放、包容、勇敢,這需要我們自身的努力,也需要一點好運氣。

以下是從心理學視角,爲你準備的一些小建議:

1.

任何好的關係體驗都是「贏得」的,建立歸屬感需要付出努力,走出去,主動尋找與你有共同興趣的活動和羣體,並積極與他人互動,這可能需要你有一些跨出舒適區的勇氣。

2.

要有足夠的耐心:你很難剛進入一個羣體就感覺賓至如歸,獲得羣體成員的接納、關注和支持都需要時間。

3.

學會接納,保持開放很重要:多關注與他人之間的相似之處,並保持開放的心態去接受你們的差異。

4.

做真實的自己:展現真實的自我有助於建立有意義的人際關係,這能讓別人瞭解真正的你。當然,你不必一開始就如此,如果還沒有獲得足夠的安全感,至少保持真誠。

《我的解放日誌》

5.

即使是很棒的朋友,你也可能會有一些負面的感受,你想發脾氣,想要遠離,或者另一個人的攻擊讓你不舒適。

不用擔心,這可能是團體關係進入更深入階段的一個信號,你們變得更親密了。但這也是一個考驗,有些關係會在這個階段斷裂。

在優績主義的文化中長大,人們往往低估了「有一件喜歡的事」和「一羣喜歡的朋友」的重要性。

它們能增強心理韌性,提供支持,讓你在遭遇挫折時不被擊潰。幫助你從日常生活中感受到樂趣,學習愛,且不會輕易被外界剝奪——是每個普通人都能爲自己打造的精神庇護所。

願你也能時常被喜歡的事和人包圍,生活裏不止有「分數」。

人們常常忽視日常生活對情緒的重要影響,我們在這裏介紹那些「能讓你感覺好一些」的小事。除了面對心理疾病和情緒問題,我們更希望和你共同追求一種「身心和諧、有幸福感」的生活狀態。

我們相信,心理學的盡頭,是好好生活。

作者 寒冰

責編 羅文

封面 《盛大的舞會》

如果你也有「同好會」體驗

歡迎在評論區一起聊聊

「Feeling Better」往期內容

參考文獻

[1]World Health Organization (WHO). Social connection linked to improved health and reduced risk of early death[R]. 2025.

[2]Park C, Majeed A, Gill H, Tamura J, Ho RC, Mansur RB et al. The effect of loneliness on distinct health outcomes: a comprehensive review and meta-analysis. Psychiatry Res. 2020;294:113514.DOI:10.1016/j.psychres.2020.113514

[3] Mann F, Wang J, Pearce E, Ma R, Schlief M, Lloyd-Evans B et al. Loneliness and the onset of new mental health problems in the general population. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2022;57(11):2161–78.DOI:10.1007/s00127-022-02261-7

[4]Thayer C, Anderson GO, Loneliness and Social Connections: A National Survey of Adults 45 and Older,AARP Research, 2018. Doi:10.26419/res.00246.001

[5]Haim-Litevsky D, Komemi R, Lipskaya-Velikovsky L. Sense of belonging, meaningful daily life participation, and well-being: Integrated investigation. Int J Environ Res Public Health. 2023;20(5):4121. doi:10.3390/ijerph20054121

[6]Jetten J, Branscombe NR, Haslam SA, Haslam C, Cruwys T, et al. (2015) Correction: Having a Lot of a Good Thing: Multiple Important Group Memberships as a Source of Self-Esteem. PLOS ONE 10(6): e0131035. DOI:10.1371/journal.pone.0131035

[7]Mak, H. W., Noguchi, T., Bone, J. K., et al. Hobby engagement and mental wellbeing among people aged 65 years and older in 16 countries[J]. Nature Medicine, 2023, DOI:10.1038/s41591-023-02506-1