不知道你有沒有追最新一季的《再見愛人》,這季的幾對嘉賓給我一種感覺,好像很瞭解對方,但又完全無法共情對方。

上一期節目裏,有一個互換角色,演繹雙方吵架場景的環節。如果你也追到這裏,就會發現每一對嘉賓對伴侶都很瞭解,對彼此的爭吵模式也很熟悉,連對話的走向都十分默契。但他們依然很難理解對方,不論是日常溝通,還是爭吵,都無法讓對方 get 到自己的感受和需求,就好像有一堵牆擋在了他們中間。

比如何美延和梁淞夫妻的「莫比烏斯環」式溝通,女方在解釋、追問,男方卻總想逃走,「只想自己冷靜一下」;另一對李施嬅和車崇健,更是分手了二十多次,每次吵架時,車崇健都會很「硬」地放狠話,但又會快速認錯。

這些溝通困境,不只發生在節目裏。《簡單心理 2023-2024 心理健康及行業人羣洞察報告》顯示:在戀愛和已婚狀態下,無論男性還是女性,伴侶溝通都會造成明顯的困擾。

爲什麼你的情緒,總是不被看見和接納?爲什麼 ta 總是不知道你想要什麼?

這裏是 「諮詢師圓桌-簡單聊聊」 欄目,爲當下生活困惑,提供專業的心理學解讀。本期我們邀請 4 位簡單心理的諮詢師聊聊,親密關係中的誤解和失望,是如何產生的?以及爲什麼男性更傾向於迴避溝通?

以下是心理諮詢師劉素萍、 謝鎮隆 、王蒙、姜沂的自述:

01親密關係中的負面情緒,不該被忽視

愛是本能,同時也是一種能力。相愛的難點在於:雙方都帶着無盡的慾望、渴望和幻想,都希望在另一半那裏被及時、持續、永遠地滿足。同時,我們也帶着太多的心理防禦和創傷,一面渴望和對方親密,一面永遠在自我保護。

《再見愛人第五季》有一幕,何美延講述梁淞第一次給她過生日時,眼裏有光,還流淚了,很懷念當初的美好(那時候我在你眼裏閃閃發光),同時也有一些失落(我感受到你沒有當初那麼愛我了)。

面對妻子濃烈的情緒,梁淞的回應是,「我記得給你包場」等等事實。他的語氣是調侃的,表情是帶着嬉笑的。這時候,美延的情緒沒有被看見和回應,她一直在躲閃肢體接觸。

我想,她可能更希望愛人能夠看見她的眼淚,感受着她的悲傷和失落,並且以言語共情和撫慰。

親密關係裏,我們說的大部分都是「情緒」,而非「事實」,而處理情緒對於大部分人來說都是一件困難的事情,因爲情緒常被看作是不夠有力量的象徵。

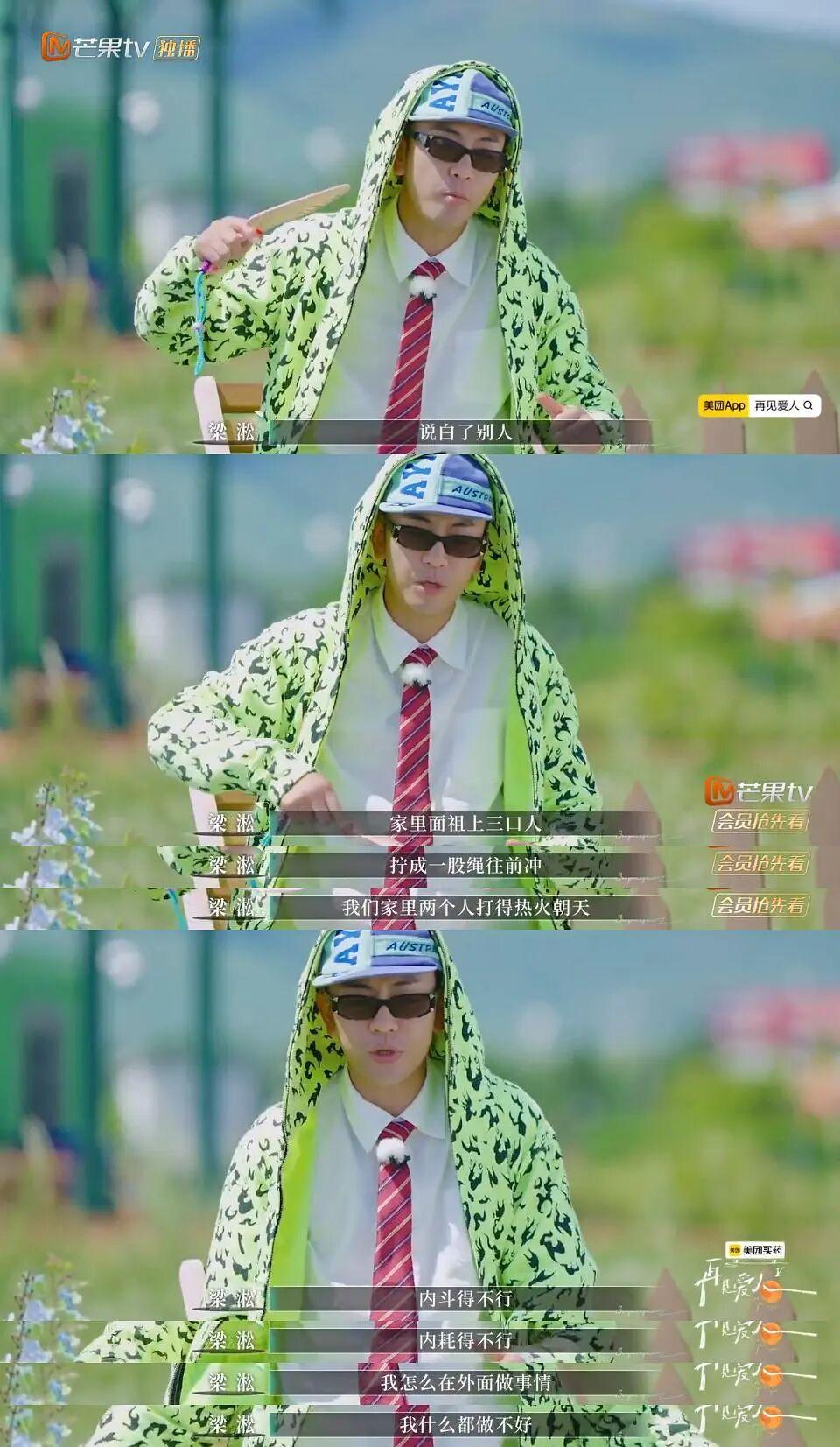

比如梁淞一直表達自己是「快樂男生」,從小媽媽就只希望他快樂就好。但是人怎麼可能只有快樂呢?可能他感受自己的負面情緒就是比較困難,下意識就會防禦掉,不能允許自己感受到負面情緒。妻子的那些負面情緒,可能對他就像洪水猛獸一樣陌生和恐懼。

截自《 再見愛人5 》

一個人的情緒,被另一個人看見後,再用言語表達出來,通常就會緩解很多,或者直接消失。但如果情緒被忽視,就會充氣的氣球,不斷膨脹直至爆炸。

進入親密關係時,我們通常帶着對伴侶的「理想化」。我們希望與這個人一眼萬年,完全融合,我們那些空洞和匱乏得以填補,我們的慾望被持續、全然地滿足。但是投注了過多的期待,必然會有失望。

當感覺到失望時,有的人會持續不斷地去「要」。但是人總是有侷限的,當伴侶無法滿足愛人的需要時,ta 可能會感受到一種對自己的威脅:ta 先體驗到的是自己的匱乏(我給不出),這種匱乏會讓自戀受損(我如此無能)。這裏可能是一種悲傷,但是很多時候,人很難面對自己真實的情緒,就會衍生出另一種防禦的情緒:憤怒。ta 可能會轉向指責他人,「你怎麼總是要求這麼多?」

這時候,那個追着「要」的人,可能會體驗到委屈,也可能會體驗到憤怒。冷暴力、互相攻擊、言語和肢體衝突也隨之發生。

但是最終,我們都需要穿越自己的幻想,接受慾望不可能在一個客體上被全然滿足。我們要誠實面對自己的自戀、放下對他人的控制,也要接受世上沒有救世主,接受自己的創傷還要自己療愈。屆時,我們各爲主體,各有邊界,可以親密融合,亦可彼此獨立,我們會變得更加豐盈和自由。

歡迎點擊諮詢師名片,查看預約界面

02

爲什麼男性

更傾向於迴避溝通?

《簡單心理 2023-2024 心理健康及行業人羣洞察報告》裏,有一個值得關注的現象:男性在伴侶溝通中感受到的困擾,明顯大於女性。很多男性既深感困擾,卻又常常選擇迴避,陷入「越困擾,越沉默」的循環。這與男性的社會化過程、情感表達能力的缺失以及背後的恐懼密切相關。

從童年起,許多男性就被「男兒有淚不輕彈」等社會期望所塑造。這種社會化過程,在他們內心編織了一個堅固的信念:暴露脆弱=軟弱,表達感受=失態。

因此,當他們感到委屈、悲傷或害怕時,內在的「性別枷鎖」會率先響起警報,抑制情感的流露。與此同時,社會文化又鼓勵男性的理性與邏輯,導致他們長期缺乏表達感性的渠道與練習。最終,情感表達,尤其是負面情感的流露,成了一件極其困難且不安全的事。

一位參加過自我探索團體的男性成員分享了他的經歷:

他自認爲對情緒敏感,善於表達。直到一次心理活動,帶領者要求每人用三個詞描述感受。他驚訝地發現,在場的心理從業者都能脫口而出,而包括他在內的愛好者們卻集體語塞。他苦苦思索了半小時,才勉強找到一個詞。

《 東京愛情故事2020 》

表達感受是一種需要刻意練習的能力。然而,男性的社會生存環境,卻很少提供這種練習機會。在工作與社交中,情緒表達常被視爲「不專業」或「不合羣」,這使得男性的情感語言系統長期處於休眠狀態。

當男性進入親密關係,他們慣用的「理性解決問題」模式,在情感衝突面前往往會徹底失靈。面對伴侶的情感需求,講道理、分析對錯(即「理智化」的防禦機制)不僅無效,反而會激化矛盾。此時,他們陷入了兩難:既沒有學會有效表達情感的語言,又害怕因錯誤的表達而引發更大的衝突。

於是,沉默與迴避成了他們眼中唯一的、暫時的「安全出口」——至少這樣不會讓事情變得更糟。然而,這種迴避行爲在伴侶看來,卻是一種情感的疏離與拒絕,會對關係造成更深遠的傷害。

理解男性在溝通中的沉默,並非要爲他們的迴避行爲開脫,而是爲了看清這背後的情感枷鎖與能力困境。打破這一循環,需要雙方的共同努力:女性可以嘗試看到伴侶沉默背後的無措與恐懼;男性則需要鼓起勇氣,從爲一種情緒命名開始,學習這門陌生的情感語言。

這條路固然不易,但每一次真誠的「打開」,都是通向更深刻理解愛與幸福關係的重要一步。

歡迎點擊諮詢師名片,查看預約界面

03

戀愛中越缺乏安全感,

越需要直白地溝通

相比一般人際關係,親密關係的溝通困難在於雜糅進了更多「情」,一旦有情感的參與,事情就會變得複雜。

客體關係理論認爲,在成長過程中,個體與養育者的互動會形成內在客體關係模式。它包含:自體表徵(我是怎樣的)、客體表徵(對方是怎樣的),以及連接二者的情感。

這種模式一旦形成,會穩定地影響個體對外界的體驗。我們與外界的所有互動,都會被這個模式過濾一遍。尤其在高情感濃度的親密關係中,幾乎每個人都會把自己的內在客體關係配對展現出來,因此關係越緊密,受到的影響越大。

舉個例子,假設有人的模式是:「我不值得被愛—— ta 根本不在乎我——傷心憤怒」。那 ta 就會不自覺地捕捉一些蛛絲馬跡,可能是一個語氣、一個眼神,然後根據體驗到的感受與外界互動,可能是爭吵,可能是感到受傷後,獨自疏遠關係。

再比如,有人經常擔心伴侶會拋棄自己,所以不自覺用各種方式試探,ta 需要得到一種「無論我怎樣,你都不會離開」的確定感。但伴侶其實很難識別如此深層的情感,更多時候感到的是「你無理取鬧」,所以爭吵時有發生。

內在客體關係模式像一面哈哈鏡,讓我們體驗到的是變形的他人,但我們卻對此深信不疑。

如果能看到自己的模式,在親密關係中直接表達感受和需求,通常能達到溝通的目的。在關係中害怕被拋棄的人,可以試着這樣說:我害怕你會生氣、會離開,我需要你抱抱我。隨着這樣的溝通不斷增加,雙方的互相瞭解都會更深,對關係的感受也會更安全,體驗到更多滋養。

歡迎點擊諮詢師名片,查看預約界面

04

爲什麼人很難離開

一段糟糕的關係?

看《再見愛人》時,你可能會疑惑,爲什麼 ta 在這段關係中受到了很多傷害,還不抽身離開?現實中,也有許多伴侶在爭吵中度過一生,對他們來說,吵架可能也是一種對話的方式。

比如節目中,何美延總抱怨梁淞「沒認真聽她說話」,但問題的核心或許在於:23歲就成爲母親、放棄事業、獨自遷居武漢的她,內心真正渴望的是社會價值感與經濟安全感。然而,這些深層需求在溝通中常被誤解爲「爭對錯」。

而梁淞的情緒波動頻繁,面對分歧時習慣用調侃迴避實質問題。從「快樂男孩」到承擔七口之家的經濟重擔,他疲憊不堪,他渴望的可能是情緒支持——希望何美延能接納他的脆弱。從兩人的溝通看,他們都未觸及自身深層需求。

《 再見愛人5 》

從自我保護角度看,袒露需求是場冒險。無意識的防禦機制,保護我們避免過度捲入關係中。而使用模糊的表達,能讓人感覺掌控感更強。但是,當雙方都在通過「防禦性溝通」維持虛假的安全感時,真實表達的空間反而被壓縮了。

這種互動模式並不罕見。表面上看,他們頻繁爭吵,始終難以改善關係質量。但是,爭吵可能就是兩人僅存的感知彼此的方式。

如果想要重建關係中的安全空間,應該怎麼做呢?

▨ 引入第三方視角:雙方陷入重複的溝通模式時,共同信任的第三方能提供情緒緩衝與外部視角。

▨ 重新確認關係基石:回顧最初吸引彼此的特質,這些特質背後,其實是未被識別的深層需求。它能幫助雙方從差異中獲得啓發,而非陷入對抗。

▨ 豐富個人支持系統:親密關係不應是唯一的情感容器,建立多維的社交系統,才能避免將全部情感壓力投射到伴侶身上。

當安全空間足夠時,雙方的需求自然會以一種更平和的方式浮現。

歡迎點擊諮詢師名片,查看預約界面

編輯 崇衫

責編 羅文

封面 《親愛的小孩》

首圖 《婚姻故事》

「諮詢師圓桌-簡單聊聊」往期內容