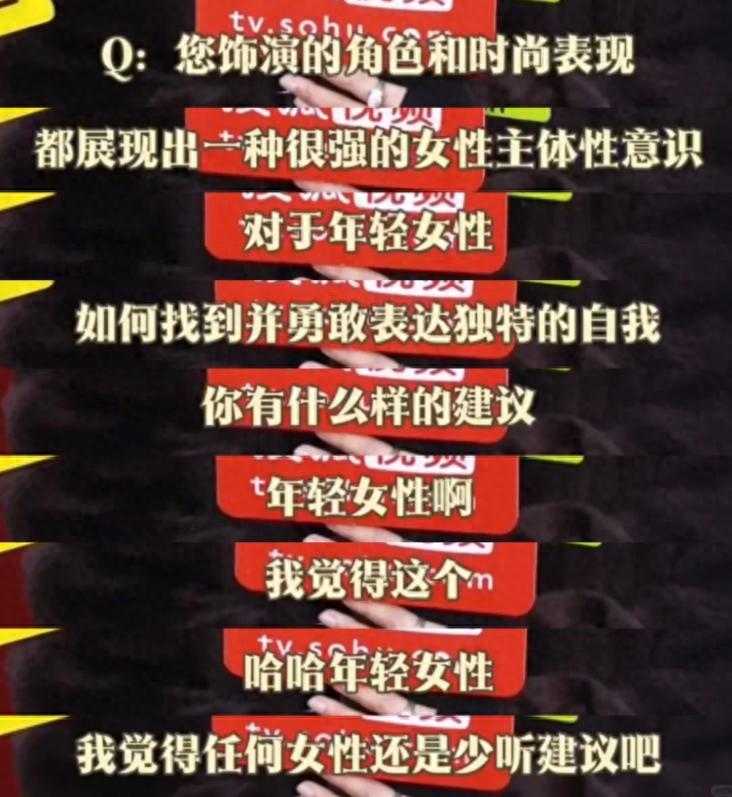

前段時間,辛芷蕾在一次採訪中,被問及“對年輕女性有什麼建議”時,她的回答出人意料:

“我覺得任何女性還是少聽建議吧,因爲沒有一條建議是真正正確的……還是跟隨自己,找到自己,然後堅定自己,不用怕犯錯,大膽地往前走就好了。”

很多網友直呼她太敢說了,紛紛感慨:“如果早點聽到這話,或許可以少走幾年彎路。”

事實上,很多人在人生的每一步,都有“意見依賴症”。

小到買哪一件衣服、去哪裏喫飯,大到糾結選哪個專業、要不要考公、該不該早點結婚、要不要跳槽、什麼時候生孩子……

明明你心裏好像已經有了答案,卻還是忍不住瘋狂四處詢問,渴望聽到一個確定的回應。

如果別人說的和你的想法一致,你就會更加堅定自己;

如果不同,你就開始自我懷疑,甚至是努力地糾正自己,以符合別人的“意見”。

但無論哪一種,都讓你做決定的過程變得非常非常非常內耗。

如果你也經常這樣,或許,你在生活中可能已經被他人的意見無形地“操控”了。

過度尋求他人的意見,其實是在無意中,讓渡了自己的決策權。

今天,壹心理就和大家聊一聊:如何一步步告別容易讓人上頭的“意見依賴症”,重新找回屬於自己的主體性。

總依賴別人的意見,是出於什麼心理?

總是習慣性地依賴他人的意見、甚至將其內化爲自我判斷的現象,可以理解爲“決策外包”。

它和我們的心智成長階段密切相關。

心智的成熟通常會經歷四個層次:以我爲尊、規範主導、自主導向和內觀自變。

那些難以獨立做決定的人,心智模式往往停留在“規範主導”層面。

其核心特點是全盤接受他人的觀點,傾向於將外界的意見內化成自己的想法。

即便心裏有明確的答案,也容易被別人左右,最終做出不符合自己內心的決策。

是因爲我們沒有想法嗎?

當然不是。

只是當我們把選擇權交給別人時,彷彿也把那份焦慮和不確定感一併轉交了出去。

具體來說,這種依賴往往源於以下3種心理動因:

1、渴望得到羣體的認同。

我們常常在別人的認同中尋找安全感。

比如和朋友約着一起逛街買衣服,你看中了一條連衣裙,有紫色的和白色的。

試穿後你滿心歡喜,覺得紫色很襯自己。

但朋友一致認爲,你還是穿白色的好看,而且白色實用性強,可以更好地搭配衣服。

於是,你陷入了糾結。

儘管你心裏偏愛紫色,但因爲害怕自己的審美和品位不被羣體認同,最後還是拿起了那件白色的連衣裙。

2、害怕承擔選錯了的責任。

我們有時候詢問別人,不是真的需要建議,而是想找一個“責任的承接者”。

比如你在一個公司工作不開心,糾結於跳槽還是考公,你可能會習慣性地根據父母或朋友,甚至是網絡上有相似狀況的人的建議,來進行抉擇;

想結束一段關係,你也很少會問自己的內心想法,而是不斷地問朋友是否要和TA繼續交往?而當大部分人都說不要時,你就可以“輕鬆”地說分手;

就像《蛤蟆先生去看心理醫生》中的蛤蟆,一遇到事情就會問鼴鼠:“鼠兒,你覺得我該怎麼做?”

當它問出這句話,責任彷彿就從自己的肩上卸了下來。

其實這是一種自責預防機制,因爲問別人比自己決定嘗試後失敗,更有安全感。

如此一來,當事情發展不如意時,你就可以把責任轉移到外界,避免自責。

3、尋求被支持的感覺。

也有時候,我們問別人:“我該怎麼做”,其實是在問:“你會支持我嗎?”

我們渴望聽到的,或許不是具體的方向,而是一句:“不管你選什麼,我都站在你這邊。”

那是一種情感上的確認,一種被接納的安全感。

這些模式,很大程度根植於我們早年的成長經歷。

一個人之所以難以相信自己,常常是被“培養”出來的。

如果一個人從小就被教育“多聽別人意見”“不聽老人也喫虧在眼前”,或者按照自己的想法做事就會被父母否定,得不到有效的支持。

因爲害怕被批評,害怕犯錯,漸漸地,我們就會傾向於隱藏自己內在的需要,聽從別人的建議。

當然,也有一部分人,是因爲從小被別人決定慣了,導致TA無法全然地信任自己的感受和想法。

比如紀錄片《零零後》中的錫坤,他的媽媽幾乎包辦了他所有的選擇。

孩子參加夏令營,她甚至遠程指導孩子應該穿什麼顏色、什麼樣式的衣服。

所以,當孩子遇到問題時,第一個想到的是依賴媽媽來幫他解決問題。

前文提到的蛤蟆亦如此。

它從小很多事情都是父母決定的,比如讀哪所大學,選什麼專業。

其實蛤蟆並不喜歡讀歷史專業,但家人給它做的決定,它也沒反抗。

後來心理諮詢師蒼鷺問它:“既然你都不喜歡歷史,爲啥要同意呢?”

蛤蟆有些憤怒地回答:“我這一輩子都是別人在替我做決定,你難道看不出來嗎?”

那些從小沒有被允許“自己做決定”的人,長大後一旦需要自己做決定,就會猶豫不決,渴求他人的“意見”來作爲自己的行動指示。

TA們對自己缺乏信任,不相信自己的感覺,也不敢承擔選擇後的責任。

但無論背後是哪種原因,本質上都是自身“內核不穩”的表現,於是總想從外界尋找支撐,尋找那份自己尚未建立起來的、篤定的內在力量。

過度向外尋求答案

會失去內心最真實的答案

村上春樹在《海邊的卡夫卡》中寫道:“那終究是必須由你自己思考,自己判斷的問題,任何人都替代不了。”

如果過度向外尋求答案,給你帶來的是更多的內耗,甚至會讓你陷入更深的決策困境和人生困惑。

1、被別人的意見帶偏,會變得越來越不自信。

你是否也曾有這樣的體驗?

你心中有一個強烈的聲音,想嘗試一個新東西,也許是換份新工作,也許是學一個冷門的愛好,也許是嘗試做自媒體……

可當你把想法說出來,身邊卻湧來各種人給你提諸多建議。

其中有些人會打着“爲你好”的名義,告訴你這不行,那不合適……

一次、兩次、無數次之後,你會懷疑自己的選擇是否正確:

“TA們說的也有道理……”

“是不是我真的想錯了?”

心理學中有一個概念,叫“自我信念感”。

每一次你因外界的質疑或者意見,而放棄自己內心的聲音,都是對自我信念的一次妥協,而每一次妥協都是在削弱自我的價值感。

問得越多,自我懷疑越深,到最後,連你都不再相信自己內心的聲音,人也越來越不自信。

2、習慣等待別人給建議,會導致“行動癱瘓”。

如果你習慣了在做每一件事之前,都等待有人爲你“蓋章確認”。

那別人的意見,就是推動你行動的每一步。

就像在走公司審批合同的流程,只要對方的意見不符,那麼事情的進程就會永遠被卡住。

久而久之,你的行動力被耗盡,不再主動嘗試,做事的意願度也越來越低,甚至最終陷入了“乾脆不動”的停滯。

更深遠的影響是,長期依賴他人做決定,會導致我們獨立思考能力的嚴重退化。

神經科學研究證實,當我們把決策權交出去,大腦中負責思考、判斷與規劃的前額葉皮層就會處於閒置狀態。

就像肌肉長期不用會萎縮一樣,最終可能引發認知上的“行動癱瘓”。

3、總活在別人的經驗裏,導致你過的是“二手人生”。

廖一梅曾在《像我這樣笨拙的生活》中寫道:

“輕易聽信別人告訴你的,讓禁忌阻礙你的視野,給自己定下條條框框,過約定俗成的生活,我把這叫作二手生活。”

比如:

選餐廳,先查看推薦榜單,或是跟隨美食博主打卡,別人說好喫的,排長隊也要體驗,結果踩雷;

去旅遊,首先參考旅遊博主的網紅攻略,在人山人海里拍照打卡,結果內心真正想去的地方一直沒有勇氣去;

想跳槽,聽人說哪個行業好就想轉行,卻忘了自己內心是否真的喜歡;

想追劇,也要先刷一刷熱門的劇評,要是槽點太多就乾脆放棄……

不管做什麼事,都先看看別人的意見是怎樣的,而自己創造的真實生活體驗卻一片空白。

蘇格拉底曾說過:“未經思考的人生,是不值得過的。”

當我們不斷地活在別人的經驗裏,失去的遠不只是獨立判斷的能力,更是失去了身體力行地去探索、去嘗試、去發現、去體驗一手生活的內在動力。

這樣的生活看似穩妥,實則缺乏真實的觸感。

因爲我們只是在重複別人走過的路,而不是書寫屬於自己的故事。

如何戒斷“意見依賴”

找回自己的聲音?

事實上,每個人所處的世界並不相同。

你所聽到的,往往只是他人的觀點,而非客觀事實;

你所看見的,也常常只是某一視角,而非全部真相。

要想走出被他人聲音淹沒的狀態,重新找回自我的判斷力。

你需要做的,是建立一份屬於自己的“主見養成指南”。

第一,建議可以參考,但決心必須自己來下。

張一鳴曾說:“參考別人的意見,只是判斷線索,不可作爲決定的決心。”

參考建議與做出決定,本質上是兩個獨立的系統。

比如35歲後你想辭職去留學,有人說你是不是瘋了,也有人勸你別衝動。

你越聽越慌,但其實留學的渴望是真實的。

也許別人給出的邏輯裏確實有合理的成分,但你下決定的時刻應該是獨立的,篤定的,不受干擾的。

比起問自己:“到底誰說的更有道理?”

其實更需要問的是:“這個決定,到底是不是我自己真心想要的?”

第二,建立“主見養成計劃”,鍛鍊你的決策力。

從小事開始,爲自己設定每週完成3個完全自主的決定。

比如換一個髮型、選一家想去的餐廳、看一部自己想看的電影。

在刻意訓練的過程中,不能因爲他人的想法而動搖或中止自己的選擇。

堅持下去,你會逐漸積累起“我能爲自己做主”的掌控感和自信心。

慢慢地,你會發現,能夠聽從自己內心的聲音做出選擇的感覺,是如此踏實。

而這種從小事中建立起來的自信心,也會自然延伸至日後人生中更重要的決策中。

第三,記錄那些“我自己選對了”的時刻。

每一次自主選擇帶來好的結果時,記得把它記錄下來。

無論是順利的體驗、意外的驚喜,還是走出舒適區後的小成就,這些真實的反饋都會成爲你信任自己的依據。

在每一次選擇得到正反饋之後,記錄下來,鼓勵自己。

你越能看見自己的判斷有效,越會信任它,就越容易逼退體內那個容易依賴別人的“怯懦自我”。

第四,與決策焦慮和解:即使選錯了,你也有能力修正。

沒人能永遠“做對”,但你可以選擇永遠“敢做”。

只要不是騙局,不涉及重大不可逆的投入,想到什麼,就試着去行動、去體驗。

人生從來不是非對即錯的二元命題,每一種選擇都是豐富自我生命的過程,也是更準確認識自己的途徑。

正如《一切都是最好的安排》中所說:

“選擇其實很簡單,往自己心裏感到踏實的地方走就不會錯。”

寫在最後

很多時候,我們最後悔的,往往不是當初沒聽誰的勸。

而是聽了太多人的聲音,卻在嘈雜中弄丟了自己。

少聽建議,絕不是任性、狂妄、自大。

而是學會把他人的觀點當做參考素材,而非標準答案。

讓外界信息爲你所用,而非被它們所用。

這意味着,當你選擇走一條少有人走的路,你也同時爲自己打開了更多的可能與機會。

別讓他人的意見,代替你的思考。

清醒地做出選擇,堅定地守住本心,並有足夠的成熟,去承擔每一個選擇所帶來的結果。

正如魯迅所說:

“生命是我自己的東西,所以我不妨大步走去,向着我自以爲可以走去的路,即使前面是荊棘、峽谷、火坑,都由我自己負責。”

世界和我愛着你。

作者:蠍子的瞳孔

編輯:老啊嘛、笛子

圖源:《新聞女王2》影視截圖、圖蟲創意、網絡