被稱爲“第二次哥白尼革命”的地球系統科學已經經歷了半個多世紀的發展過程。它已經成爲當今世界最富挑戰的前沿科學領域之一,併成爲人類社會可持續發展的最重要科技支撐之一。國際科學理事會(ICSU)的主要任務是確定未來科學和社會發展中面臨的最重要的問題,鼓勵和促進全球科學家之間的交流與合作,並努力把最新的科學知識輸送到社會,服務於人類社會的可持續發展。從20世紀80年代以來,我們直接參與了ICSU主導的一系列與地球系統科學相關的全球變化國際大科學計劃的提出與組織實施及相關科學研究工作。我們根據經歷與體會,闡明國際大科學計劃在地球系統科學形成和發展中的重要作用。

20世紀70年代開始,全球氣候變化和環境問題日益加劇,引起了全社會的高度關注。1972年,聯合國首次在斯德哥爾摩(Stockholm)召開了人類環境大會,會議聚焦於真正國際層面上的環境問題,並且強調地球氣候變化對人類的重要影響。

以此爲起點,ICSU會同世界氣象組織(WMO)和聯合國環境規劃署(UNEP)等國際組織召開了氣候的物理基礎及其模擬的國際研討會。爲時2個星期的會議完成了30多萬字的總結報告“The physical basis of climate and climate modeling”。這個報告最重要的意義是突破了把氣候僅僅看作大氣問題的傳統認識,第一次提出了“氣候系統”的概念。這是地球科學發展史上具有里程碑意義的進展。

世界氣候研究計劃(WCRP)是地球系統科學發展中的第1個全球變化國際大科學計劃。“物理氣候系統”包括5個物理組成部分,即大氣、海洋、冰雪圈、陸地表面和生物體。很顯然,物理氣候系統的概念尚未形成地球系統圈層的完整概念。同時,它主要集中於地球系統的物理過程,尚未涉及物理過程、

化學過程和生物過程的相互關聯。WCRP的主要目標是確定地球氣候在多大程度上可以預報,以及人類對地球氣候的影響程度。圍繞這個目標,WCRP確定了3項任務:

(1)建立時間尺度爲1~2個月的天氣異常預報的物理基礎;

(2)預測最長爲幾年的全球氣候變化;

(3)確定未來幾十年氣候變化的特點,評估地球氣候對自然或人類的影響,例如大氣二氧化碳濃度增加的影響。

WCRP這個大科學計劃已經運行45年了,至今仍在繼續,爲地球氣候的預測發揮了重要作用。該計劃還不斷調整任務,與隨後實施的全球變化鄰域的大科學計劃合作,爲地球系統科學的發展作出新的貢獻。

國際地圈−生物圈計劃(IGBP)是ICSU組織實施的第2個全球變化領域的國際大科學計劃。

1984年,ICSU將實施這個大科學計劃的構想提交第20屆大會審議。我們作爲大會籌備組成員參與了在莫斯科召開的預備會,加深了對這個科學計劃以及ICSU在發起國際大科學計劃、推動世界科學發展中作用的認識。當年9月24—28日,ICSU第20屆大會在加拿大渥太華召開,全球一大批各學科的頂尖科學家出席會議。可以說,這次大會在地球系統科學發展中是一次十分重要的里程碑式的事件。

在這次大會上,葉篤正和我們提出,全球變化研究優先考慮的時間尺度應該是幾十年到百年。這是因爲:

(1)這個時間長度是直接關係到當今人類社會可持續發展,也是人們最關心、最容易得到支持的;

(2)時間長度不能太短,要允許地球系統各圈層之間有足夠的時間實現物理、化學和生物過程之間的相互作用,以及人類社會與它們之間的相互作用。

這個意見受到會議的高度關注,被寫進IGBP。這個觀點受到與會科學家,特別是生態學家的支持。其後也被後續的許多研究所證實。

1986年9月,在瑞士Bern召開ICSU的21屆大會上,通過了立即實施IGBP的決定,明確提出:IGBP的目標和任務是:描述和理解調節整個地球系統的物理、化學和生物交互過程,它爲生命提供獨特環境,該系統中發生的變化,以及這些變化受人類行爲影響的方式。

圍繞地球系統中物理過程與生物地球化學過程的相互作用這一核心科學問題,IGBP設計了8個核心計劃:國際全球大氣化學研究計劃(IGAC)、全球海洋通量聯合計劃(JGOFS)、過去全球變化研究計(PAGES)、全球變化與陸地生態系統(GCTE)、水分循環的生物學問題(BAHC)、海岸帶的海陸相互作用(LOICZ)、全球海洋生態系統動力學(GLOBEC)和土地利用與土地覆蓋變化(LUCC)。同時,設計了3個支撐計劃,包括:全球分析、解釋與模(GAIM),全球變化分析、研究和培訓系統(START)和IGBP數據和信息系統(IGBP−DIS)。這個核心計劃後來更名爲AIMES(Analysis,Integration and Modeling of the Earth System),直到2007年。這個核心計劃承擔着地球系統科學問題集成研究的任務,同WCRP之間建立了很好的合作關係。

作爲IGBP計劃啓動的主要參加國家,在參與IGBP計劃的國際組織和推動工作的同時,我們也積極推動國內的工作。先後在國家攀登計劃、國家重點研發計劃以及國家基金委基礎研究重大項目等框架內組織實施了一批全球變化領域的研究項目和國際合作計劃,取得了許多重要成果。

生物多樣性計劃(Biological Diversity Program,DIVERSITAS)是在1991年由ICSU的環境問題科學委員會(SCOPE)、國際生物科學聯合會(IUBS)、國際微生物學會聯合會(IUMS),以及聯合國教育、科學及文化組織(UNESCO)的人和生物圈項目(UNESCO−MAB)共同發起的,其目的是聯合生物學、生態系和社會科學,開展與人類社會相關的研究,推動生物多樣性科學集成化發展,爲更好認識全球環境變化影響下,生物多樣性減少問題提供科學基礎,併爲制定生物多樣性保護的政策提供建議。

爲了進一步推動、協調與全球環境變化和人類作用相關的自然科學和社會科學的交叉研究活動,1996年,ICSU與國際社會科學理事會(ISSC)共同發起實施國際全球環境變化人文因素計劃(IHDP),其主要任務是描述、分析和認識人類在全球環境變化中的作用,更好地規劃人類在地球系統中的活動,實現人和環境協調發展。它設有6個核心科學計劃:全球環境變化與人類安全(GECHS)、全球環境變化的制度因素(IDGCEC)、產業轉型(IT)、海陸帶−陸海相互作用(LOICZ,與IGBP聯合)、城市化與全球環境變化(UGEC),以及全球陸地計劃(GLP,與IGBP聯合)。

這2個計劃進一步加強了地球系統中人類圈和生物圈作用的研究。至此,完整的地球系統的圖像基本構成。

2001年7月,爲了總結全球變化國際大科學計劃實施以來近19年的研究成果,ICSU在阿姆斯特丹召開了第1次全球變化科學大會,名稱爲“變化地球的挑戰”。會議的主要目的是總結正在實施的4大計劃的主要研究成果,特別是科學界關於自然和人爲引起的行星地球變化的最新認識,評估這些變化對人類社會和生活的影響,探索未來的發展前景,並且提出了涉及政策層面的一系列重大命題。

大會最後發佈了具有重大影響的“全球變化阿姆斯特丹宣言”:要求各國政府、公立和私立的研究機構及全世界人民共同努力,建立地球系統管理體系和戰略及相應的全球環境科學的新系統。

作爲實施宣言的一個主要部署是,在正在執行的4大科學計劃的基礎上組建地球系統科學聯盟(ESSP)。ESSP的主要目標是在繼續執行原有4大計劃對地球系統運行的基本規律和機制研究外,實施爲全球可持續發展服務的由4大計劃支持的聯合計劃:全球碳計劃(GCP)、全球水系統計劃(GWSP)、全球環境變化與食物系統計劃(GECAFS)和全球環境變化與人類健康(GECHH)。同時,ESSP還聯合START共同提出了全球變化區域集成研究(IRS)計劃。

IRS不同於通常所謂全球變化的區域問題研究,具有6個特點:

(1)把區域作爲一個整體(holistic entity)來研究,必須是跨學科邊界的研究,包括自然科學與社會科學的邊界;

(2)IRS要爲定量認識區域與全球的關係,以及預測這些聯繫的變化後果作貢獻;

(3)要運用觀測試驗,遙感監測和數值模擬等研究手段進行集成研究;

(4)IRS要把過去、現在和未來變化結合起來;

(5)要爲區域可持續發展提供科學支撐;

(6)IRS主要由本區域的科學家來推動,並開展全球合作,包括同ESSP各科學計劃的密切合作。

2002年,基於阿姆斯特丹會議的精神,在葉篤正的支持下,我們向中國科學院提出了由中國發起組織季風亞洲區域集成研究(MAIRS)計劃的建議。2003年6月,獲ESSP正式批准。這是地球系統科學領域第1個由中國科學家提出並組織實施的國際大科學計劃。

2006年11月,第2次ESSP全球大會上,我們代表MAIRS介紹了計劃的籌建情況和科學計劃的核心內容,並召開了科學計劃發佈會。最後,ESSP大會宣言稱:基於區域問題特殊性的認識,北京會議正式啓動MAIRS,以查明全球變化對該區域社會經濟和生態系統的威脅。除了MAIRS外,亞馬孫河流域大尺度生物圈−大氣圈試驗(LBA)、地中海計劃(ProMed)和非洲季風多學科研究計劃(AMMA)也可以歸屬於這一類計劃。

2004年,MAIRS在北京召開科學大會,總結了10餘年來科學計劃取得的進展。2006年,經未來地球計劃的評估,MAIRS正式成爲該計劃的一個子計劃,簡稱MAIRS−FE。

需要特別指出,由全球變化各大計劃的主席和執行主任組成的ESSP科學委員會,經過反覆認真的討論給出了關於地球系統和地球系統科學的新的定義。地球系統是由物理、化學、生物和社會分量、過程和相互作用構成的統一體。這些分量、過程和相互作用決定了行星地球(包括生物和人類)的狀態和動力學。地球系統科學就是研究地球系統的科學,重點是觀測、認識和預測由陸地、大氣、水、冰、生物圈、社會、技術和經濟的一系列相互作用過程導致的全球環境的變化。我們認爲,這是迄今爲止對地球系統和地球系統科學最確切的定義。

2008年,ICSU開始研製2012—2017年的發展戰略規劃。2010年,ICSU明確提出:地球系統的研究已經到達了一個轉折點。過去20多年,我們的重點是認識地球系統是如何運行的,以及人類對這個系統的影響。未來10年,全球科學界必須評估人類社會面對全球變化的挑戰,並且有效地應對危險的變化和適應那些不可避免的變化。

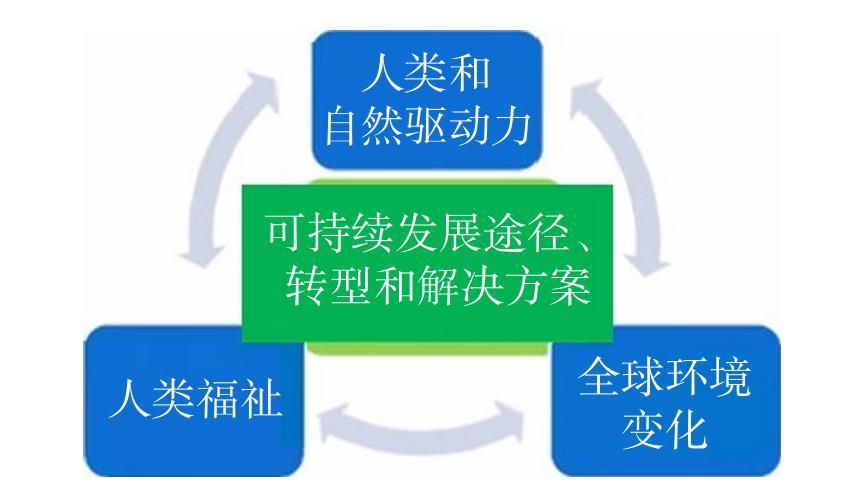

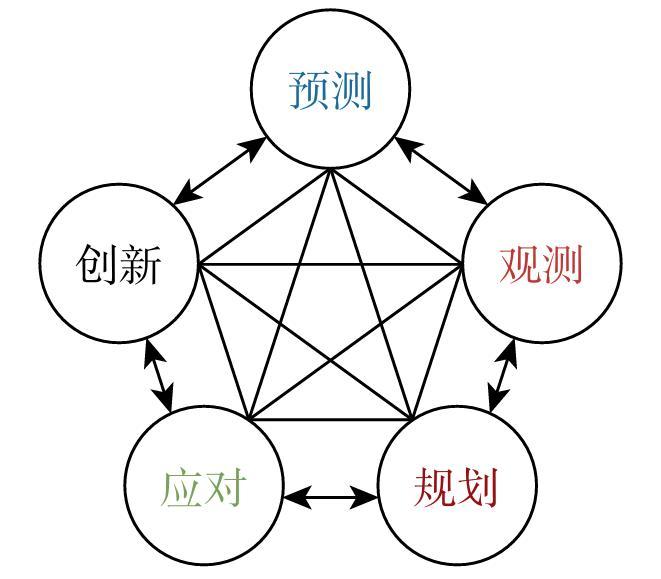

正是基於這樣的共識,ICSU組織ESSP及下屬各全球變化科學計劃,以及國際社會科學聯盟(ISCSSU)科學家起草了“未來地球的可持續發展研究”,簡稱“未來地球研究計劃”(圖1、圖2)。2011年,在羅馬召開的ICSU第30屆大會的主要任務之一就是討論並通過這個計劃的科學報告。2012年,在里約舉行的聯合國可持續發展大會上,該計劃被正式批准實施。迄今這個計劃已經執行10多年了。

圖1 未來地球計劃與可持續發展綜合信息圖

圖2 未來地球計劃實施的基本要素構成

從20世紀70年代末開始,ICSU聯合多個國際科學團體,組織實施一系列全球變化國際大科學計劃,已經有半個世紀。ICSU通過組織國際大科學計劃,推動地球系統科學的形成與發展,這反映了ICSU“科學造福人類社會”的宗旨。

當今世界,制定和實施交叉科學的重大國際計劃已經成爲推動科學技術發展的一項重要舉措,但是,這些重大科學計劃往往都由發達國家的科學家提出並主持,並通過設在這些國家的國際項目處(IPO)具體組織實施。近年來,中國科學家在提出並主持實施國際大科學計劃方面得到明顯的改善。但是,仍然不能適應當今中國科學技術事業的發展和國際形勢的需要。領銜提出並組織實施國際大科學計劃將大大提升中國在國際科學舞臺上的地位,也是對中國科學家駕馭國際重大科學領域發展方向能力的檢驗。有選擇地在某些優勢領域提出並組織實施一批國際重大科學計劃,是促進中國科學技術事業發展的一項重大戰略措施。

最後,就中國領銜實施國際大科學計劃的工作提出5點具體建議:

(1)進一步發揮中國科學院和中國工程院作爲國家科學技術方面最高諮詢機構的作用,鼓勵和支持兩院院士中的戰略科學家,認真分析國際科學發展的動向和人類社會發展面臨的重大需求,凝練相關的重大科學問題,聯合相關領域國內外科學家,共同提出具有戰略意義的大科學計劃的框架設想,並組織可行性研究。

(2)國家科技發展的主管部門,如科技部和國家自然科學基金委員會等,開闢專門經費渠道,支持國際大科學計劃的預研究。

(3)中國科協要通過國際科學理事會及相關的學術團體,爲中國科學家領銜提出和實施國際大科學計劃提供暢通的國際合作渠道。

(4)一旦計劃被國際科學理事會批准,國家要爲項目實施提供符合國際標準的服務,例如,在中國設立國際項目辦公室,聘用外籍科學家參與項目的管理工作,並提供相應的運行經費等。

(5)同國際科學理事會一起,爭取國際財團和各類基金組織及各國政府對項目研究經費的支持。

內容爲【科技導報】公衆號原創,歡迎轉載

白名單回覆後臺「轉載」

《科技導報》創刊於1980年,中國科協學術會刊,主要刊登科學前沿和技術熱點領域突破性的研究成果、權威性的科學評論、引領性的高端綜述,發表促進經濟社會發展、完善科技管理、優化科研環境、培育科學文化、促進科技創新和科技成果轉化的決策諮詢建議。常設欄目有院士卷首語、科技新聞、科技評論、專稿專題、綜述、論文、政策建議、科技人文等。

友情鏈接

中國科協官方公衆平臺。傳播科協聲音,凝聚價值共識,弘揚創新文化,展示科協形象。